本日は午後から二泊で東北へ・・、なにやら慌ただしい出張になりそうです。

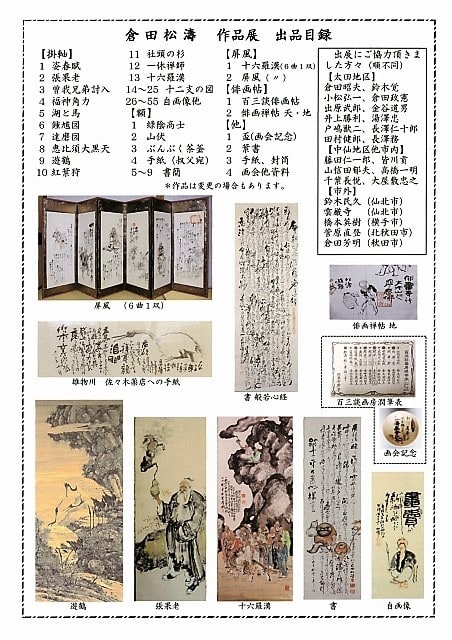

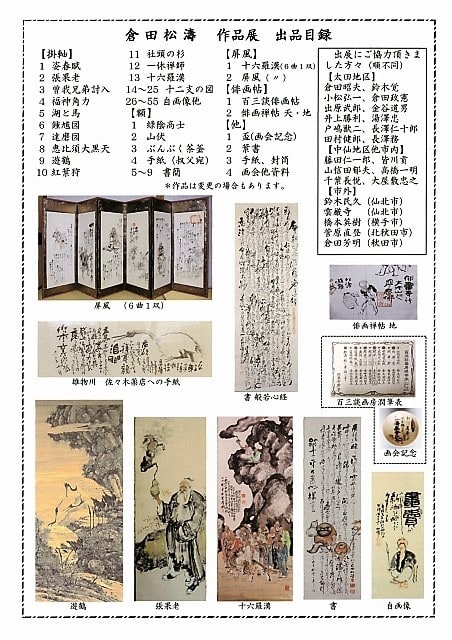

さてその東北の地で倉田松濤の生誕百五十年を記念した「倉田松濤作品展」が、平成27年に秋田県の太田文化プラザを会場に開催されています。

これだけの作品が展示されるのは地元ならではでしょう。

掛け軸らは55点ほど展示されたようです。

さすがに地元の方は興味のある方も多いようです。

さて本ブログでも特殊記事を投稿したりしていますが、やはり倉田松濤の作品は書き込みの多い淡彩の彩色画に優品が多いようですね。

本日は当方でも「その」となった倉田松濤の作品の紹介です。

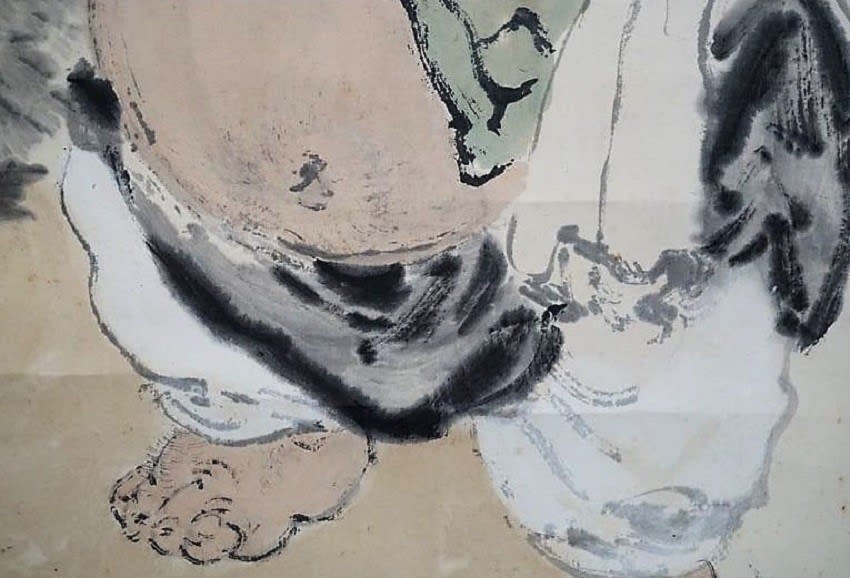

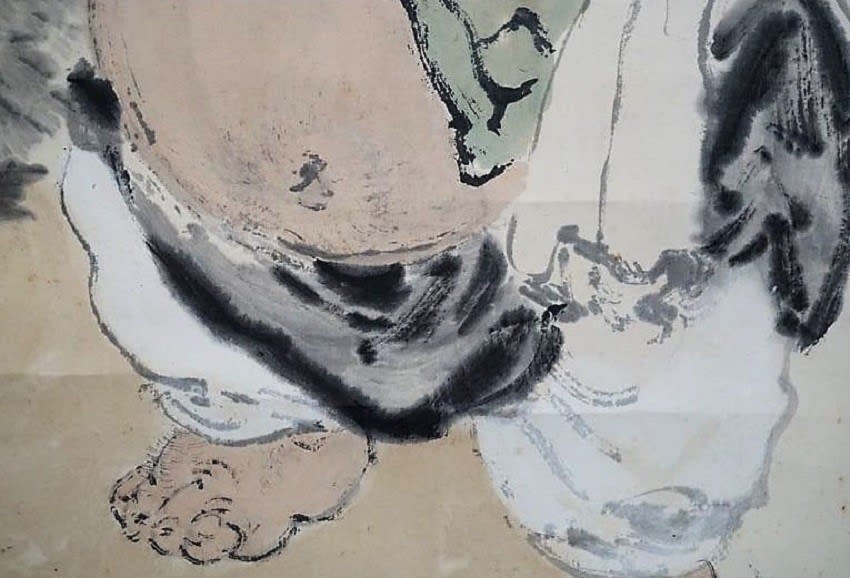

布袋図 その2 倉田松涛筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:横670*縦2160 画サイズ:横475*縦1380

落款には「寫於東都□□□□ 百三談書房□□ 松濤道者 押印」とあり、朱文白方印「倉田松濤。白文朱方印「□□□□」の印章が押印されています。

布袋尊(ほていそん)とは、日本では七福神のひとつですが、元来は中国唐末の明州(浙江省)に実在したとされる異形の僧・布袋(ほてい)のことです。本来は布袋様は実在の人物です。

本来の名は、釈契此(しゃくかいし)ですが、常に袋を背負っていたことから付いた俗称である布袋という名で知られています。

四明県の出身であるという説もありますが、出身地も俗姓も不明です。

図像に描かれるような太鼓腹の姿で、寺に住む訳でもなく、処処を泊まり歩いたという。また、そのトレードマークである、大きな袋を常に背負っており、僧形であるにもかかわらず、生臭ものであっても構わず施しを受け、その幾らかを袋に入れていたという。

雪の中で横になっていても、布袋の身体の上だけには雪が積もっていなかったとか、人の吉凶を言い当てたとかいう類いの逸話が伝えられています。

彼が残した偈文に「弥勒真弥勒、世人は皆な識らず、云々」という句があったことから、実は布袋は弥勒の垂迹、つまり化身なのだという伝聞が広まったそうです。

その最期も、不思議な終わり方であり、仙人の尸解に類しています:天復年間に、奉川県で亡くなり、埋葬されたにもかかわらず、後日、他の州で見かけられたという。その没後あまり時を経ないうちから、布袋の図像を描く習慣が江南地方で行われていたという記録があります。中国では、その後、弥勒仏の姿形は、日本の布袋の姿形となり、寺院の主要な仏堂の本尊に、弥勒仏として安置されるのが通例となったそうです。日本でも、黄檗宗の本山萬福寺で、三門と大雄宝殿の間に設けられた天王殿の本尊として、四天王や韋駄天と共に安置されている布袋尊形の金色の弥勒仏像を見ることができます。 また西欧人にこの像は、マイトレーヤ(Maitreya 弥勒)と呼ばれる。なお、布袋尊を、禅僧と見る向きもありますが、これは、後世の付会であるそうです。

倉田松濤の仏画にちなんだ濃厚な作品は非常に出来が良く、さらりと水墨で描いた作品とは一線を画すものでしょう。

倉田松濤はもっともっと今の日本では評価されてよい画家です。

さてその東北の地で倉田松濤の生誕百五十年を記念した「倉田松濤作品展」が、平成27年に秋田県の太田文化プラザを会場に開催されています。

これだけの作品が展示されるのは地元ならではでしょう。

掛け軸らは55点ほど展示されたようです。

さすがに地元の方は興味のある方も多いようです。

さて本ブログでも特殊記事を投稿したりしていますが、やはり倉田松濤の作品は書き込みの多い淡彩の彩色画に優品が多いようですね。

本日は当方でも「その」となった倉田松濤の作品の紹介です。

布袋図 その2 倉田松涛筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:横670*縦2160 画サイズ:横475*縦1380

落款には「寫於東都□□□□ 百三談書房□□ 松濤道者 押印」とあり、朱文白方印「倉田松濤。白文朱方印「□□□□」の印章が押印されています。

布袋尊(ほていそん)とは、日本では七福神のひとつですが、元来は中国唐末の明州(浙江省)に実在したとされる異形の僧・布袋(ほてい)のことです。本来は布袋様は実在の人物です。

本来の名は、釈契此(しゃくかいし)ですが、常に袋を背負っていたことから付いた俗称である布袋という名で知られています。

四明県の出身であるという説もありますが、出身地も俗姓も不明です。

図像に描かれるような太鼓腹の姿で、寺に住む訳でもなく、処処を泊まり歩いたという。また、そのトレードマークである、大きな袋を常に背負っており、僧形であるにもかかわらず、生臭ものであっても構わず施しを受け、その幾らかを袋に入れていたという。

雪の中で横になっていても、布袋の身体の上だけには雪が積もっていなかったとか、人の吉凶を言い当てたとかいう類いの逸話が伝えられています。

彼が残した偈文に「弥勒真弥勒、世人は皆な識らず、云々」という句があったことから、実は布袋は弥勒の垂迹、つまり化身なのだという伝聞が広まったそうです。

その最期も、不思議な終わり方であり、仙人の尸解に類しています:天復年間に、奉川県で亡くなり、埋葬されたにもかかわらず、後日、他の州で見かけられたという。その没後あまり時を経ないうちから、布袋の図像を描く習慣が江南地方で行われていたという記録があります。中国では、その後、弥勒仏の姿形は、日本の布袋の姿形となり、寺院の主要な仏堂の本尊に、弥勒仏として安置されるのが通例となったそうです。日本でも、黄檗宗の本山萬福寺で、三門と大雄宝殿の間に設けられた天王殿の本尊として、四天王や韋駄天と共に安置されている布袋尊形の金色の弥勒仏像を見ることができます。 また西欧人にこの像は、マイトレーヤ(Maitreya 弥勒)と呼ばれる。なお、布袋尊を、禅僧と見る向きもありますが、これは、後世の付会であるそうです。

倉田松濤の仏画にちなんだ濃厚な作品は非常に出来が良く、さらりと水墨で描いた作品とは一線を画すものでしょう。

倉田松濤はもっともっと今の日本では評価されてよい画家です。