当方では四国の源内焼の作品を蒐集対象としていますが、それと関連した作品についても出来が良く、面白そうな作品は機会があると入手しています。

本日はそのような入手動機による「淡路珉平焼」の作品の紹介です。製作時期は不詳であり、淡路珉平焼の創始者である賀集珉平による頃の作品かどうかは不明です。

伝淡路珉平焼 三彩陽刻牡丹図平鉢

誂箱

幅214~217*高台径120~123*高さ47

淡路珉平焼の陶歴は下記のとおりです。

*******************************

珉平焼:現在の兵庫県南淡伊賀野において賀集珉平が文政年間(1818-30)に開窯した陶器窯です。地名をとった伊賀焼や淡路焼などの別名もあります。

珉平は、京焼の名エ尾形周平から陶技を学んだ後、淡路の池之内村(現・洲本市)において良質の白土を用いて、本格的な作をしています。後に周平を淡路に招き釉薬調合の秘伝を伝授されるなど1年6ヶ月に及ぶ本格的な指導を受けており、仁清写、道八写など多くの名品を残しています。

天保10年(1839)には阿波藩の御用を務め「御用御陶師」を称することを許されており、藩主が珉平窯に御成になったり、珉平が江戸藩邸に出仕したりした記録があります。

京焼風の作域の他、黄南京、緑釉、柿釉など華麗な作品に優れたものが多く知られ、大坂に販売所を構えて全国に販路を拡大するなど、大きく発展しており、多い年は年間銀400貫の売上があったとされます。

明治4年(1871)に珉平が没した後は、長男である力太が継いだものの振るわず衰退します。

明治16年(1883)淡陶社(だんとうしゃ)として再出発し、タイル生産を開始してます。 この淡陶社製タイルは、「ゴッドフリート・ワグネルと万国博覧会」においても紹介され、同26年淡陶株式会社となり、現在のダントー株式会社に引き継がれています。

*本作品には牡丹と「壽」の字が陽刻されています。

近年、珉平焼窯跡に隣接して実施される広域農団地農道整備事業(通称・オニオンロード)のため発掘調査が行われ、近代のコーカシ窯や作業場などの遺構が発見されました。コーカシ窯は、焼成に使用する薪を乾燥させるためのものとされ、文献資料に知られるだけで、初めて実物が確認された貴重な例のため、移転保存されることとなり、兵庫県教育委員会において出土資料が整理されています。

珉平焼関連資料については、兵庫県立陶芸館のコレクションとして名品が知られるほか、洲本市立淡路文化資料館において常設展示されています。

*******************************

創始者の賀集珉平の陶歴は下記のとおりです。

*******************************

賀集珉平:(1796 ~1871)寛政8年1月15日生まれ、明治4年7月12日死去。76歳。名は惟一。号は勝瑞。

江戸時代後期の陶工。前述のように文政のはじめ京焼の陶工尾形周平にであい、郷里の淡路に窯をひらく。天保3年周平の指導をうけ、のち淡路にまねいた。天保13年(1842)藩窯をきずき、諸種の釉薬を考案し、色絵陶などにすぐれた。黄南京写や京焼風の陶器をつくる。淡路焼あるいは珉平焼とよばれた。

*******************************

本作品が珉平焼かどうかは印もなく不明であり、さらには製作年代も不明です。

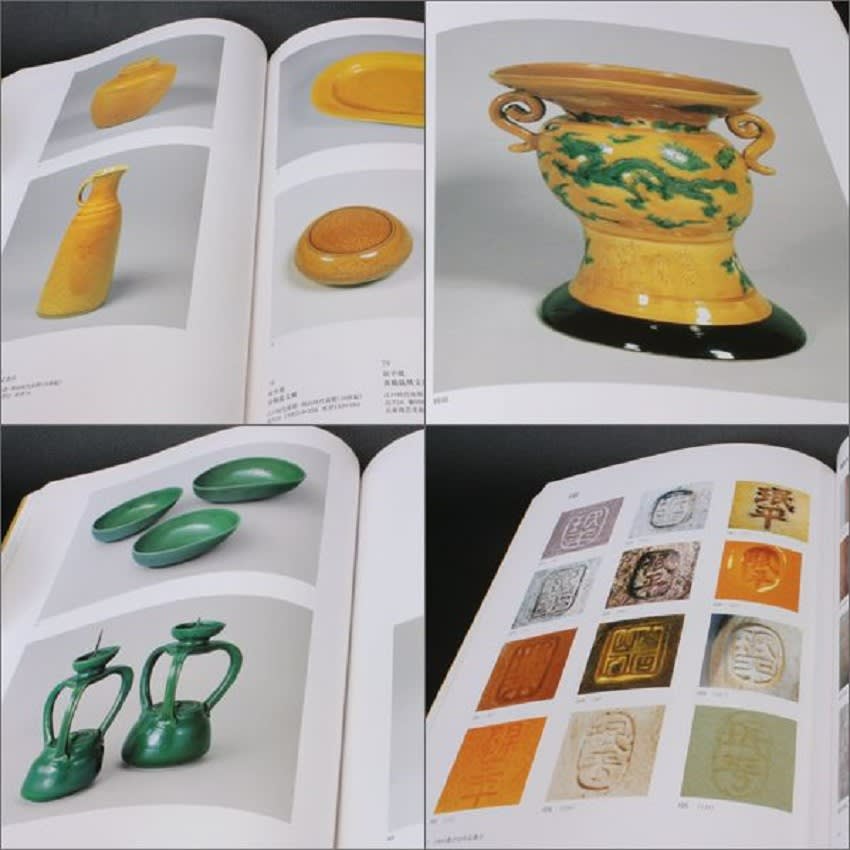

「三彩」についてはたしかに珉平焼に準じています。下記の作品は兵庫県立陶芸館蔵?のようです。

三彩や陰刻の作品はよく見かけますが、陽刻の作品はかなり数が少なく、この作品のように陽刻がはっきりしている作品は貴重かもしれませんが・・。

器形はしっかりしており、胎土も珉平焼のもののようですが・・。

珉平焼の人気は最近どんどん上がっており、近年には珉平焼を模した作品も多く、模した作品の可能性もありますが、時代感は明治時代はありそうです。

当時の珉平焼の釉薬には鉛を原料とするものが使われていて、明るい黄色などは鉛特有の発色となっています。現在の法律では食品用陶器に鉛含有の釉薬の使用は禁じられていますので、この鮮やかな発色の器は、今ではもう出せない貴重な色となっています。

残念ながら共箱や印がない・・。

珉平の没後、明治16年(1883年)には本窯を親族である欅田善次郎が買い取り、淡陶社(だんとうしゃ)を設立していますが、タイルだけでななく器も作っていたようで、その際の作品の可能性があるのかもしれません。時として淡陶社の小皿などの裏に「千鳥のマークの押印」があり、これは淡陶社のシンボルマークでが必ずしも千鳥のマークが入っているわけないそうです。 小物が多く、本作品のように20センチを超える作品は珍しいかな?

淡陶社図録には箱書や印の種類が掲載されています。

新たな知識の習得が必要な陶磁器群のようです。

まだまだ知らない世界がたくさんある・・、珉平焼もそのひとつ。

最近は豆皿のような時代の新しい珉平焼が女性たちに人気らしい。