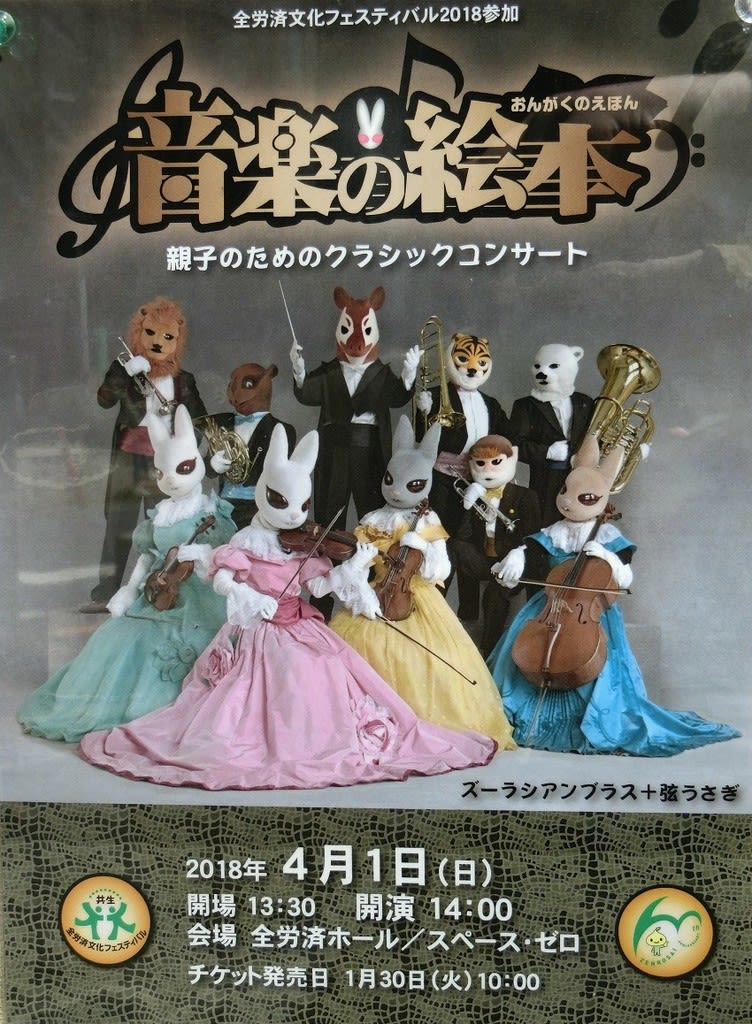

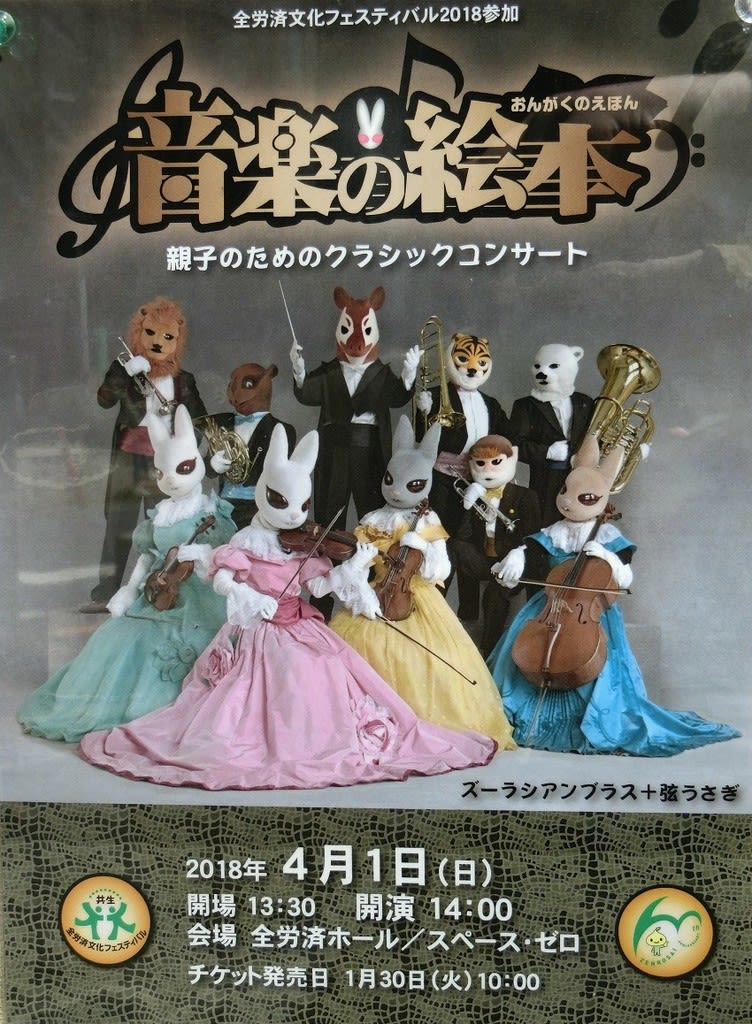

日曜日には家内と息子で新宿にて子供向けのコンサートへ・・。

息子は席でノリまくっていました。

さて本日紹介する作品は西山翠嶂筆の作品で、本ブログにて「その7」となりますが、竹内栖鳳(せいほう)に師事、西村五雲、橋本関雪と並び称された俊秀で、のちにその女婿となった画家です。文化勲章を受賞しており、京都画壇の巨匠である竹内栖鳳を代表する正統派を引き継いだ画家と言えるでしょう。

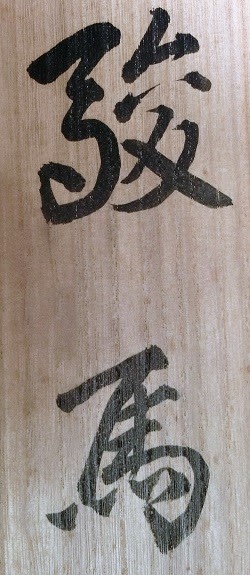

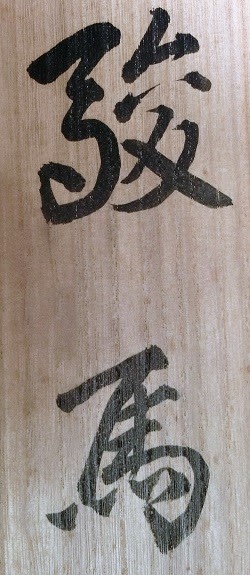

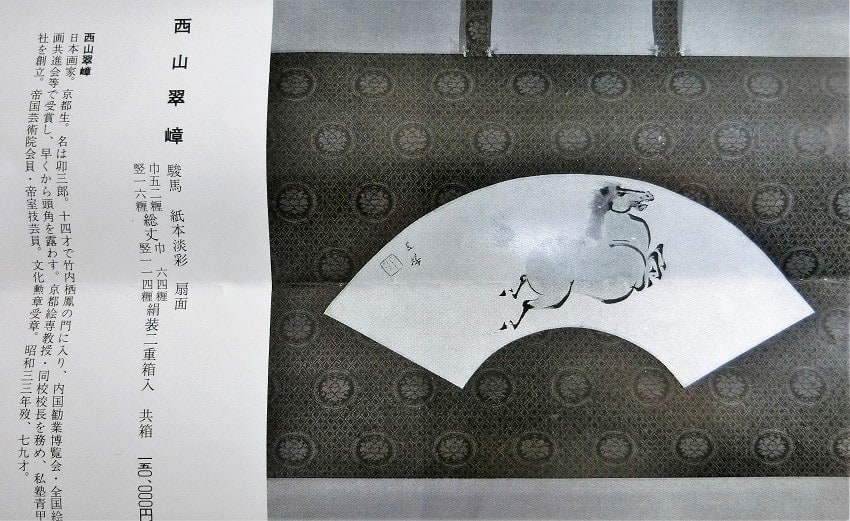

駿馬扇面図 西山翠嶂筆 その7

紙本水墨淡彩軸装 軸先象牙 共箱二重箱

全体サイズ:縦1130*横640 画サイズ:縦160*横520

西山翠嶂の作域は人物、花鳥、動物、風景と多岐にわたりますが、その本来、得意とするところは人物、動物のようです。京都伝統の円山、四条派の写生を根底として作風を展開しています。

西山翠嶂は、はじめは歴史人物画が多いですが、次第に抒情味にあふれる人物画に移り、晩年は動物画や山水に洗練された技法を示しました。西山翠嶂の描く作品の特徴は、師匠である竹内栖鳳から受け継いだ軽妙洒脱な、とてもモダンで洗練された作風でしられ、そのどこか艶やかさも感じる作風で評判を上げていくことになります。

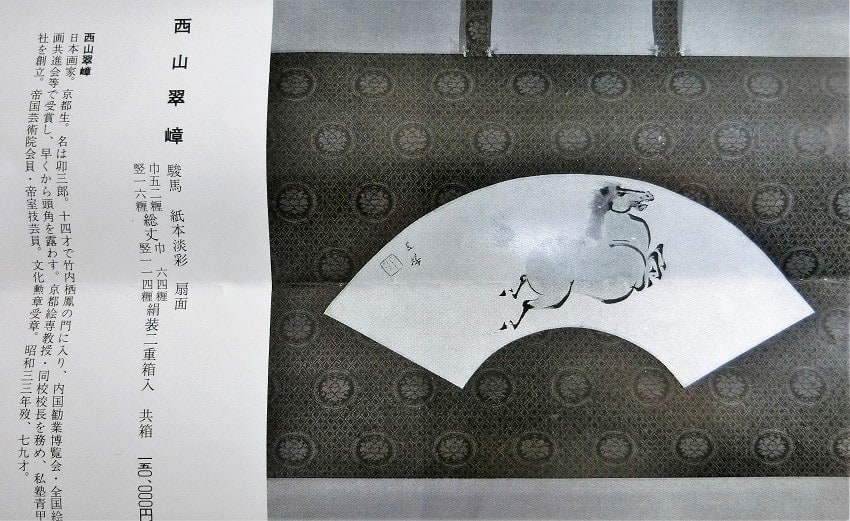

扇面に描かれた席画のような作品ですが、彼の軽妙洒脱さはよく出ている作品です。

*********************************************

西山翠嶂:(1879―1958) 日本画家。京都に生まれる。本名卯三郎(うさぶろう)。

1892年(明治25)から竹内栖鳳(せいほう)に師事、西村五雲、橋本関雪と並び称された俊秀で、のちにその女婿となる。

99年に京都市立絵画専門学校を卒業。1907年(明治40)の第1回文展の『広寒宮』で三等賞を受け、16年(大正5)の第10回展から『朱笄の女』『短夜』『落梅』で3年連続特選。19年の第1回帝展で審査員となる。この間、02年に京都市立美術工芸学校教諭、19年からは京都市立絵画専門学校教授となる。

29年(昭和4)帝国美術院会員、37年には帝国芸術院会員、44年に帝室技芸員となる。また33年から36年まで京都市立絵画専門学校、同美術工芸学校の校長を務め、57年(昭和32)には文化勲章を受章。代表作に『槿花』『牛買』『黒豹』などがあり、その画塾青甲社からは堂本印象、上村松篁らが出ている。

*********************************************

おそらく晩年の作かと思いますが、明確ではありません。

画家として大きな貢献をし続けた西山翠嶂ですが、教育者としても高い評価を得ています。堂本印象や中村大三郎など、自らが主宰した青甲社から輩出した逸材であり、自らの芸術で美術界を盛り上げて行くのではなく、後進の指導力にも長けていていましたが、これもまた竹内栖鳳の影響でしょう。

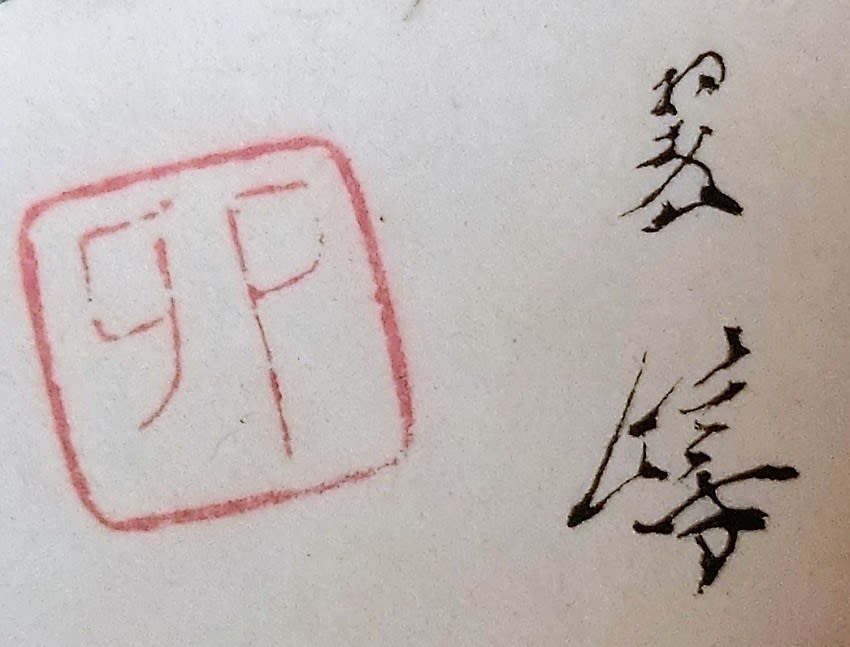

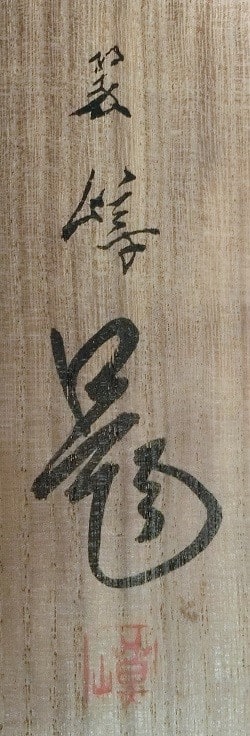

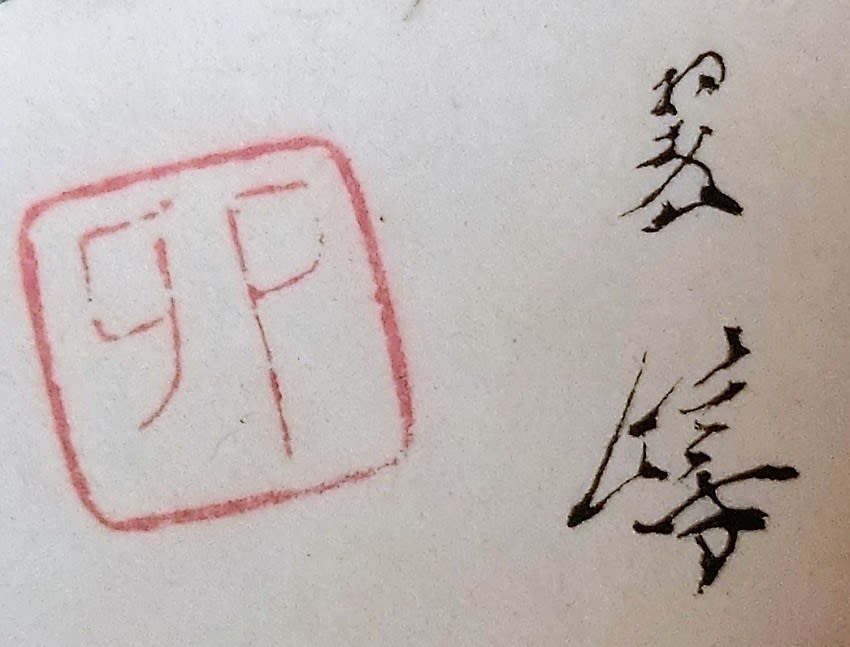

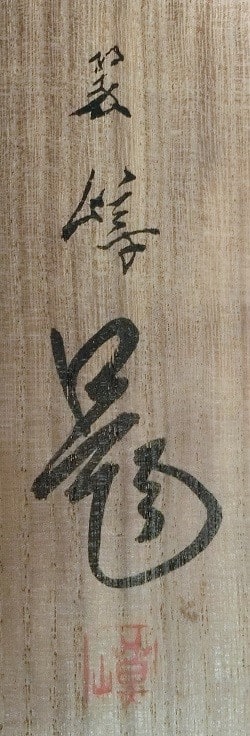

箱書きも竹内栖鳳の似ていますね。

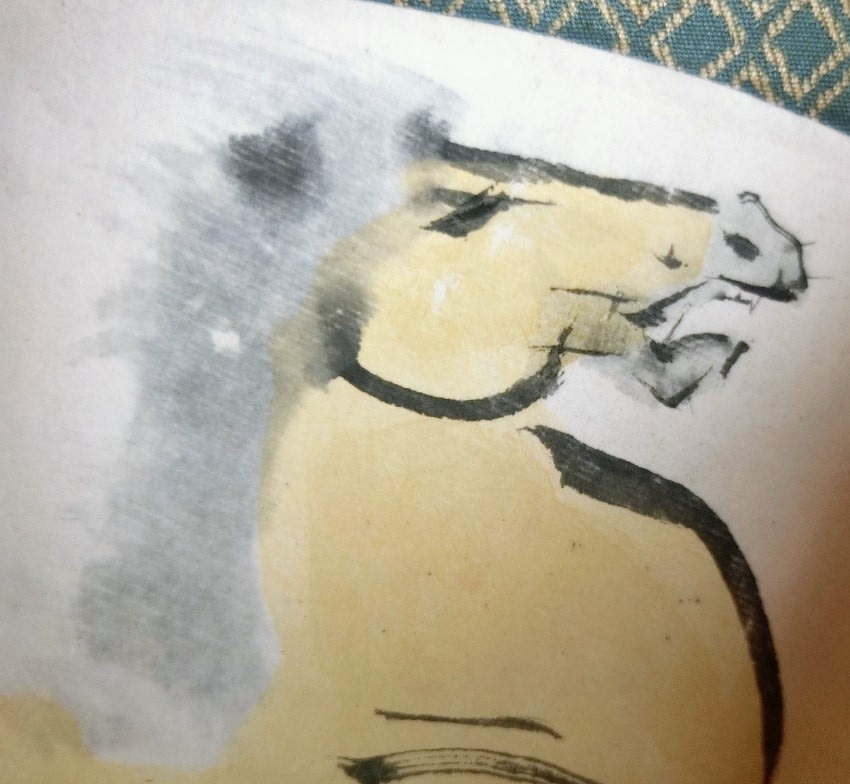

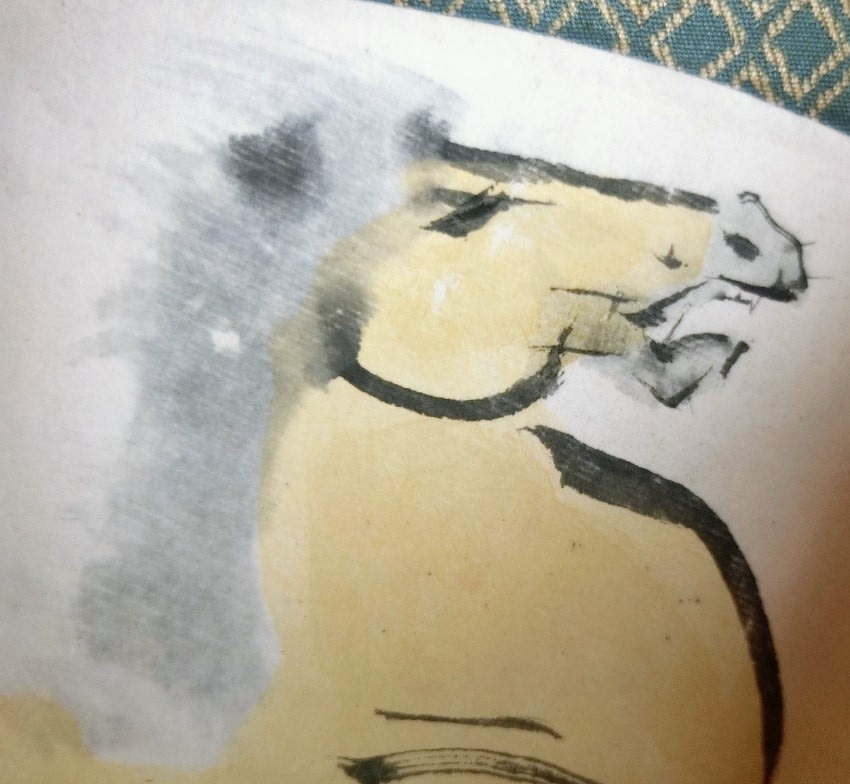

箱には下記のコピーが同封されていますが、何の資料かはよく解りません。

おそらく思文閣などのカタログの資料でしょう。とにもかくにも午年には縁起のいい作品でしょう。競馬ファンにいいかも・・・。

息子は席でノリまくっていました。

さて本日紹介する作品は西山翠嶂筆の作品で、本ブログにて「その7」となりますが、竹内栖鳳(せいほう)に師事、西村五雲、橋本関雪と並び称された俊秀で、のちにその女婿となった画家です。文化勲章を受賞しており、京都画壇の巨匠である竹内栖鳳を代表する正統派を引き継いだ画家と言えるでしょう。

駿馬扇面図 西山翠嶂筆 その7

紙本水墨淡彩軸装 軸先象牙 共箱二重箱

全体サイズ:縦1130*横640 画サイズ:縦160*横520

西山翠嶂の作域は人物、花鳥、動物、風景と多岐にわたりますが、その本来、得意とするところは人物、動物のようです。京都伝統の円山、四条派の写生を根底として作風を展開しています。

西山翠嶂は、はじめは歴史人物画が多いですが、次第に抒情味にあふれる人物画に移り、晩年は動物画や山水に洗練された技法を示しました。西山翠嶂の描く作品の特徴は、師匠である竹内栖鳳から受け継いだ軽妙洒脱な、とてもモダンで洗練された作風でしられ、そのどこか艶やかさも感じる作風で評判を上げていくことになります。

扇面に描かれた席画のような作品ですが、彼の軽妙洒脱さはよく出ている作品です。

*********************************************

西山翠嶂:(1879―1958) 日本画家。京都に生まれる。本名卯三郎(うさぶろう)。

1892年(明治25)から竹内栖鳳(せいほう)に師事、西村五雲、橋本関雪と並び称された俊秀で、のちにその女婿となる。

99年に京都市立絵画専門学校を卒業。1907年(明治40)の第1回文展の『広寒宮』で三等賞を受け、16年(大正5)の第10回展から『朱笄の女』『短夜』『落梅』で3年連続特選。19年の第1回帝展で審査員となる。この間、02年に京都市立美術工芸学校教諭、19年からは京都市立絵画専門学校教授となる。

29年(昭和4)帝国美術院会員、37年には帝国芸術院会員、44年に帝室技芸員となる。また33年から36年まで京都市立絵画専門学校、同美術工芸学校の校長を務め、57年(昭和32)には文化勲章を受章。代表作に『槿花』『牛買』『黒豹』などがあり、その画塾青甲社からは堂本印象、上村松篁らが出ている。

*********************************************

おそらく晩年の作かと思いますが、明確ではありません。

画家として大きな貢献をし続けた西山翠嶂ですが、教育者としても高い評価を得ています。堂本印象や中村大三郎など、自らが主宰した青甲社から輩出した逸材であり、自らの芸術で美術界を盛り上げて行くのではなく、後進の指導力にも長けていていましたが、これもまた竹内栖鳳の影響でしょう。

箱書きも竹内栖鳳の似ていますね。

箱には下記のコピーが同封されていますが、何の資料かはよく解りません。

おそらく思文閣などのカタログの資料でしょう。とにもかくにも午年には縁起のいい作品でしょう。競馬ファンにいいかも・・・。