ありそうでないのが蓑虫山人の作品です。

ありそうでないもの・・時間、お金、愛、希望、・・・・けっこうあるもんだ。

蓑虫山人の作品の投稿は。「鯉」の特集の中に一作品だけ投稿しいるようですが、ほとんど初めての投稿ですが、他に三作品(非公開)所有していますので「その4」と題しました

我が郷土秋田県には縁の深い画家です。とくに秋田県の北部の大館市周辺にある比内鶏で有名な比内を何度も訪れているようです。今回は大館と弘前に間に位置する黒石周辺を描いた作品を投稿します。

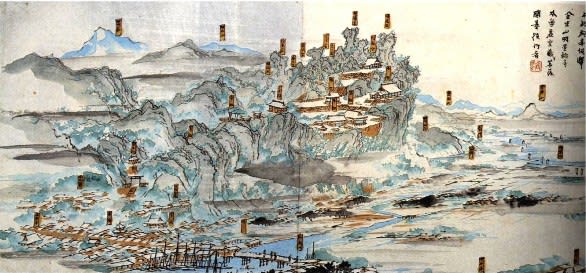

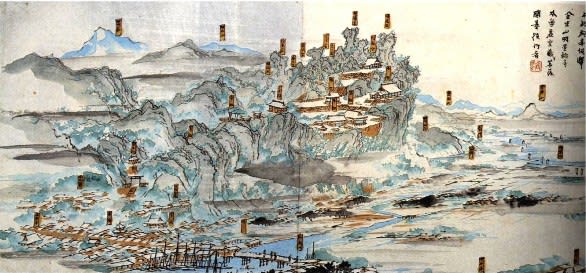

中野山浅絳山水図 蓑虫山人筆

紙本淡彩軸装軸木製 合箱

全体サイズ:横635*縦1930 画サイズ:横510*縦1320

投身自殺を企てた西郷隆盛を助けたという逸話が伝わる蓑虫山人ですが、知っている人は少ないとは思われます。ただ意外と人気は高く、状態や出来の良い作品は市場に出ることは稀で蒐集は難しい画家のひとりです。引き続き郷土に縁のある画家として蒐集を続けていきたいと思っています。

蓑虫山人の「富士図」などは秀作のひとつでしょう。

黒森山という書き込みのある作品と同時期に共にオークションに出品されていることから、その作品は青森県黒石の周辺のある黒森山と、本作品は近くにある中野(もみじ)山を描いたのではないかと思われます。現在、紅葉の名所で、中野山は数百本の紅葉があり、10月下旬から11月にかけて滝と渓流に映えてあざやかな景色となります。その景色に魅入られ描いた作ではないかと思われます。

真景ではないと思われますが、同じような構図に作品がオークションに出品されています。

「中野山瀧之図」と記された作品ですが、本作品のほうが数段出来が良いようです。

下の左が本作品の落款と印章で右が「中野山瀧之図」と記された作品の落款と印章です。

****************************

蓑虫山人とは・・・・本作品の写真を添付しながら・・・・

放浪の画人として知られる蓑虫山人は、天保7年美濃国安八郡結村に生まれました。本名は土岐源吾、ほかに「蓑虫仙人」「三府七十六県庵主」「六十六庵主」とも称しました。

土岐氏は室町時代に足利氏の重臣として仕え、文武に優れた名門です。その血をひき、その才能をいかんなく発揮して、多くの功績を残しました。嘉永2年、当時14歳のときに郷里を出て以来、48年間にわたって諸国を放浪し、その足跡は全国各地に残されています。

生活用具一式を背負い自在の寝幌に一夜を過ごす山人の旅は、九州地方を手はじめに、中国・近畿・東海・関東を経て、明治10年北奥羽地方へ及びました。山人にとって、北奥羽の風土は居心地の良いものであったらしく、放浪の旅を終える明治29年(1896)まで毎年のように来遊し、佐藤蔀・広沢安任ほか多くの地元人々と交流を結びました。

蓑虫山人は北奥羽各地へ長期にわたって逗留する傍ら、名勝や文化財あるいは寄留先の様子などを詳細に記録しました。北奥羽地方の雰囲気を如実に伝えるそれらの作品群は、民俗学研究の一級資料として評価されています。

また考古学に対してはとくに深い関心を抱き、多くの遺物を収集しつつ、明治20年には木造町亀ヶ岡遺跡の発掘調査を手がけ、調査の模様を記す書簡は同遺跡の名を全国に広げる役割を果たしました。明治33年没、享年65歳。

生まれ持ったその才能をいかんなく発揮して、多くの功績を残しました。なかでも、幕末から明治にかけて14歳から全国を歩いて旅したことは驚異的です。あの松尾芭蕉も東日本を巡りましたが、蓑虫山人はさらに広く九州まで漫遊し、多くの作品を残しました。

****************************

蓑虫山人とわが郷里(北奥羽:秋田県大館市比内)

蓑虫(みのむし)山人の肖像の「原画」とみられる写真が秋田県比内町の麓家から見つかっています。縦10・7センチ、横6・4センチで、厚さ1ミリの厚紙に張り付けられ、裏には筆で「土岐源吾事 蓑虫仙人 明治廿八年四月」と書かれています。

特製の笈(おい)を愛用し住家を背負って歩く「みのむし」に自らを例えて「蓑虫」と名乗り全国を遍歴しています。「蓑」は出身地である「美濃」にひっかけていうという説もあります。明治11年(1878年)(41歳)から明治29年(1896年)ころまで秋田、青森、岩手を回り、旅日記や風俗画を残しています。これは当時を知る貴重な史料でもあります。また考古学、造園(岩手の水沢公園作る)にも造詣が深かった人物です。

水沢には私も3年近く赴任していたので、水沢公園は当時、犬の散歩に通ったなど、懐かしい思い出の公園です。

この麓家には3回寄留しており、この写真は明治28年(1895年)の裏書があるから3回目の寄留(山人60歳)の時のものと思われます。江戸の紀行家、菅江真澄も三河国(愛知県豊橋市付近)出身、東北の地をこよなく愛し、この地を回った点では似ています。明治の写真家といえば上野彦馬(1838~1904)、田元研造(1832~1907)などが有名ですが、どちらも蓑虫山人と同時代で、この写真を誰が撮ったのか興味あるところですね。

****************************

東北に関する年代表

1856年21歳 蓑虫というペンネームを使い始める

1856年23歳 投身自殺を企てた西郷隆盛を助けたという

1877年42歳 東北地方へ旅する

1878年43歳 秋田・岩手・青森に旅する

1879年44歳 青森の旅

1881年46歳 小池村千田平三郎宅に宿す

1886年51歳 日本考古学の先駆者神田孝平氏と接する

1887年52歳 青森・福島・山形・秋田を旅する、小池村千田平三郎宅に宿す

1896年まで毎年のように東北を旅している

1896年61歳 比内町の麓家の宿泊を最後にで東北の旅の終止符をうつ。

1900年65歳 名古屋市東区矢田町長母寺にて永眠す

蓑虫山人が秋田を旅した時は同じ家に滞在している。

扇田の麓家、能代の坂本家、小池村の千田家、大久保の高橋家。

****************************

1878年から1896年まで東北を旅していますが、1879年(明治12年)あたりかとは思うのでですが、本作品がいつの時期の作品化は不明です。

知人がいくつかいい作品を所蔵していましたが、亡くなったあとに子息が売却処分されました。故人にゆかりの作品ですが、興味や見る眼のない子息にとってはお金が優先のようでした。誠に残念な郷土の宝がまた散らばってしまいました。

達磨図

芭蕉に蛙図

この「「芭蕉に蛙図」は気に入っていました。

蓑虫山人・・ほんの一部にファンが多い画家ですが、もっと評価されて良い画家の一人でしょう。

最近時間が経つのが非常に早く感じます。ありそうでないものをうまく利用しないと、時間の奴隷になりそうです。ありそうでないものは固執するとそういう危険性を持っているものらしい。

ありそうでないもの・・時間、お金、愛、希望、・・・・けっこうあるもんだ。

蓑虫山人の作品の投稿は。「鯉」の特集の中に一作品だけ投稿しいるようですが、ほとんど初めての投稿ですが、他に三作品(非公開)所有していますので「その4」と題しました

我が郷土秋田県には縁の深い画家です。とくに秋田県の北部の大館市周辺にある比内鶏で有名な比内を何度も訪れているようです。今回は大館と弘前に間に位置する黒石周辺を描いた作品を投稿します。

中野山浅絳山水図 蓑虫山人筆

紙本淡彩軸装軸木製 合箱

全体サイズ:横635*縦1930 画サイズ:横510*縦1320

投身自殺を企てた西郷隆盛を助けたという逸話が伝わる蓑虫山人ですが、知っている人は少ないとは思われます。ただ意外と人気は高く、状態や出来の良い作品は市場に出ることは稀で蒐集は難しい画家のひとりです。引き続き郷土に縁のある画家として蒐集を続けていきたいと思っています。

蓑虫山人の「富士図」などは秀作のひとつでしょう。

黒森山という書き込みのある作品と同時期に共にオークションに出品されていることから、その作品は青森県黒石の周辺のある黒森山と、本作品は近くにある中野(もみじ)山を描いたのではないかと思われます。現在、紅葉の名所で、中野山は数百本の紅葉があり、10月下旬から11月にかけて滝と渓流に映えてあざやかな景色となります。その景色に魅入られ描いた作ではないかと思われます。

真景ではないと思われますが、同じような構図に作品がオークションに出品されています。

「中野山瀧之図」と記された作品ですが、本作品のほうが数段出来が良いようです。

下の左が本作品の落款と印章で右が「中野山瀧之図」と記された作品の落款と印章です。

****************************

蓑虫山人とは・・・・本作品の写真を添付しながら・・・・

放浪の画人として知られる蓑虫山人は、天保7年美濃国安八郡結村に生まれました。本名は土岐源吾、ほかに「蓑虫仙人」「三府七十六県庵主」「六十六庵主」とも称しました。

土岐氏は室町時代に足利氏の重臣として仕え、文武に優れた名門です。その血をひき、その才能をいかんなく発揮して、多くの功績を残しました。嘉永2年、当時14歳のときに郷里を出て以来、48年間にわたって諸国を放浪し、その足跡は全国各地に残されています。

生活用具一式を背負い自在の寝幌に一夜を過ごす山人の旅は、九州地方を手はじめに、中国・近畿・東海・関東を経て、明治10年北奥羽地方へ及びました。山人にとって、北奥羽の風土は居心地の良いものであったらしく、放浪の旅を終える明治29年(1896)まで毎年のように来遊し、佐藤蔀・広沢安任ほか多くの地元人々と交流を結びました。

蓑虫山人は北奥羽各地へ長期にわたって逗留する傍ら、名勝や文化財あるいは寄留先の様子などを詳細に記録しました。北奥羽地方の雰囲気を如実に伝えるそれらの作品群は、民俗学研究の一級資料として評価されています。

また考古学に対してはとくに深い関心を抱き、多くの遺物を収集しつつ、明治20年には木造町亀ヶ岡遺跡の発掘調査を手がけ、調査の模様を記す書簡は同遺跡の名を全国に広げる役割を果たしました。明治33年没、享年65歳。

生まれ持ったその才能をいかんなく発揮して、多くの功績を残しました。なかでも、幕末から明治にかけて14歳から全国を歩いて旅したことは驚異的です。あの松尾芭蕉も東日本を巡りましたが、蓑虫山人はさらに広く九州まで漫遊し、多くの作品を残しました。

****************************

蓑虫山人とわが郷里(北奥羽:秋田県大館市比内)

蓑虫(みのむし)山人の肖像の「原画」とみられる写真が秋田県比内町の麓家から見つかっています。縦10・7センチ、横6・4センチで、厚さ1ミリの厚紙に張り付けられ、裏には筆で「土岐源吾事 蓑虫仙人 明治廿八年四月」と書かれています。

特製の笈(おい)を愛用し住家を背負って歩く「みのむし」に自らを例えて「蓑虫」と名乗り全国を遍歴しています。「蓑」は出身地である「美濃」にひっかけていうという説もあります。明治11年(1878年)(41歳)から明治29年(1896年)ころまで秋田、青森、岩手を回り、旅日記や風俗画を残しています。これは当時を知る貴重な史料でもあります。また考古学、造園(岩手の水沢公園作る)にも造詣が深かった人物です。

水沢には私も3年近く赴任していたので、水沢公園は当時、犬の散歩に通ったなど、懐かしい思い出の公園です。

この麓家には3回寄留しており、この写真は明治28年(1895年)の裏書があるから3回目の寄留(山人60歳)の時のものと思われます。江戸の紀行家、菅江真澄も三河国(愛知県豊橋市付近)出身、東北の地をこよなく愛し、この地を回った点では似ています。明治の写真家といえば上野彦馬(1838~1904)、田元研造(1832~1907)などが有名ですが、どちらも蓑虫山人と同時代で、この写真を誰が撮ったのか興味あるところですね。

****************************

東北に関する年代表

1856年21歳 蓑虫というペンネームを使い始める

1856年23歳 投身自殺を企てた西郷隆盛を助けたという

1877年42歳 東北地方へ旅する

1878年43歳 秋田・岩手・青森に旅する

1879年44歳 青森の旅

1881年46歳 小池村千田平三郎宅に宿す

1886年51歳 日本考古学の先駆者神田孝平氏と接する

1887年52歳 青森・福島・山形・秋田を旅する、小池村千田平三郎宅に宿す

1896年まで毎年のように東北を旅している

1896年61歳 比内町の麓家の宿泊を最後にで東北の旅の終止符をうつ。

1900年65歳 名古屋市東区矢田町長母寺にて永眠す

蓑虫山人が秋田を旅した時は同じ家に滞在している。

扇田の麓家、能代の坂本家、小池村の千田家、大久保の高橋家。

****************************

1878年から1896年まで東北を旅していますが、1879年(明治12年)あたりかとは思うのでですが、本作品がいつの時期の作品化は不明です。

知人がいくつかいい作品を所蔵していましたが、亡くなったあとに子息が売却処分されました。故人にゆかりの作品ですが、興味や見る眼のない子息にとってはお金が優先のようでした。誠に残念な郷土の宝がまた散らばってしまいました。

達磨図

芭蕉に蛙図

この「「芭蕉に蛙図」は気に入っていました。

蓑虫山人・・ほんの一部にファンが多い画家ですが、もっと評価されて良い画家の一人でしょう。

最近時間が経つのが非常に早く感じます。ありそうでないものをうまく利用しないと、時間の奴隷になりそうです。ありそうでないものは固執するとそういう危険性を持っているものらしい。

川に架かる橋を渡ると随身門、傍にある対のもみの木もわかります。

門をくぐり社殿への石段、社殿脇にはちょっと大きめですが二ノ滝も描かれていますネ。

蓑虫山人が明治10年代初めから青森を訪れた際の多くの絵を残しています。

当時から近郊・近在、県外からも多くの人が訪れた風光明媚な当時の山形村温泉郷(温湯温泉・板留温泉)。

津軽三不動のひとつである中野神社は温泉郷の近くで、来訪時の模様を描いているのでしょうから感動です。

青森や弘前、五所川原、西津軽郡ばかりななくて、当地黒石(中野神社)の絵もあったんですネ。

この度は地元の貴重なコメントをありがとうございます。

当方は北秋田の出身ですので、蓑虫山人とは近くの比内、扇田が関連します。画家、庭師、紀行家としての蓑虫山人はこの地方を訪れ多くの足跡を遺していますね。NHKの日曜美術館でも取り上げられましたが、蓑虫山人はなかなか魅力ある画家ですね。今後、もっと話題になっていい画家だと思います。