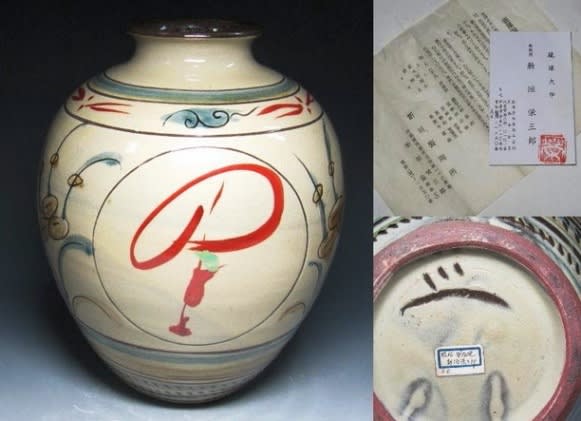

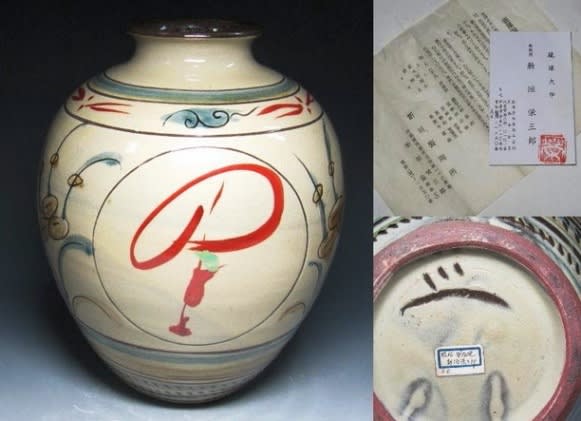

壺屋三人男と称された小橋川永昌(二代仁王)の作です。本作品で二作品目の出品です。

壺屋焼 掻落唐草文角水指 小橋川永昌作

合箱

全体サイズ:幅185*奥行175*底120~115*(口径110~115)*高さ220

高台に仁王の文字。 沖縄では子供時代の呼び名をワラビナーといい、仁王がワラビナーであった。父親も仁王を用いていたので二代仁王となるらしいです。

戦後の壺屋焼は金城次郎・新垣栄三郎・小橋川永昌のいわゆる「壺屋三人男」に代表される時代を現出しました。浜田庄司は1924年には沖縄で作陶に従事し、金城らを指導しています。

浜田庄司のこの時代に得た赤絵の技法は非常に評価の高い作品になっています。

民藝運動の指導者柳宗悦は1938年に来沖し、翌39年には会員等27人を帯同して大挙して来沖して大いに気勢をあげ、沖縄の工芸に大きな影響を与えています。

金城次郎はさらに戦前戦後を通じて浜田庄司の指導を承け、浜田の窯のある益子にもたびたび出向いています。戦後沖縄の復興期には浜田の外、河井寛次郎も作陶指導に加わっています。

金城は1985年に国の重要無形文化財保持者(人間国宝)となり、壺屋の名を知らしめたが、彼は戦前と戦後の陶工たちの違いを「戦前は使いやすさを考え、いまは飾り物に仕立てたようなところがある。雑器は使いやすく用途を考えてつくらねばならない。」と金城次郎の「用の美」論を展開しています。

ただこの民藝運動の大きなかかわりが壺屋焼本来の姿にどのような影響を与えたかの評価は大きく分かれるところです。

家内に「どうだ、力強くていい作品だろう」と見せたところ

「あなたの仲間内でなら使えるけど、私の席では無理ね。」だと・・・ ま~、たしかに重い

ま~、たしかに重い

女性には水指はある程度軽くないと水を入れると重くなりすぎて持てないらしい

仁王銘の作品は以前に投稿した作品があります。

赤絵文様壷 壷屋焼 仁王銘

口径105*胴径160*高台径95*高さ160

当方は、沖縄の焼き物に疎く「伝」として投稿した作品ですが、どうも真作のようです。

ところで本作品に似た作品が存在するようです。

掻落唐草文角瓶 沖縄県博蔵?

そうそう作者不明の作品・・。あまりのも出来が良いので探索中・・。

壺屋赤絵染付壺

胴径200*口径115*底径115*高さ190

本作品の底にある掻き銘

新垣栄三郎の掻き名・・。

染付の作品・・。

ちょっと無理がある??

でも作品が気に入って作者も解らず購入するのは何度もありますが、調べていくうちに作者にたどり着くことが何度かあります。

骨董には「作品がいいと思うこと」が大切ですね。作者がありきではお金がない限りいいものは入手できません。箱書、落款、印章ばかりの知識で購入するよりも感性でものを選びましょう。

ん? 「本作品はいい作品かって?」 そうだね~、「武骨なところ」が好みの分かれるところですね。

壺屋焼 掻落唐草文角水指 小橋川永昌作

合箱

全体サイズ:幅185*奥行175*底120~115*(口径110~115)*高さ220

高台に仁王の文字。 沖縄では子供時代の呼び名をワラビナーといい、仁王がワラビナーであった。父親も仁王を用いていたので二代仁王となるらしいです。

戦後の壺屋焼は金城次郎・新垣栄三郎・小橋川永昌のいわゆる「壺屋三人男」に代表される時代を現出しました。浜田庄司は1924年には沖縄で作陶に従事し、金城らを指導しています。

浜田庄司のこの時代に得た赤絵の技法は非常に評価の高い作品になっています。

民藝運動の指導者柳宗悦は1938年に来沖し、翌39年には会員等27人を帯同して大挙して来沖して大いに気勢をあげ、沖縄の工芸に大きな影響を与えています。

金城次郎はさらに戦前戦後を通じて浜田庄司の指導を承け、浜田の窯のある益子にもたびたび出向いています。戦後沖縄の復興期には浜田の外、河井寛次郎も作陶指導に加わっています。

金城は1985年に国の重要無形文化財保持者(人間国宝)となり、壺屋の名を知らしめたが、彼は戦前と戦後の陶工たちの違いを「戦前は使いやすさを考え、いまは飾り物に仕立てたようなところがある。雑器は使いやすく用途を考えてつくらねばならない。」と金城次郎の「用の美」論を展開しています。

ただこの民藝運動の大きなかかわりが壺屋焼本来の姿にどのような影響を与えたかの評価は大きく分かれるところです。

家内に「どうだ、力強くていい作品だろう」と見せたところ

「あなたの仲間内でなら使えるけど、私の席では無理ね。」だと・・・

ま~、たしかに重い

ま~、たしかに重い

女性には水指はある程度軽くないと水を入れると重くなりすぎて持てないらしい

仁王銘の作品は以前に投稿した作品があります。

赤絵文様壷 壷屋焼 仁王銘

口径105*胴径160*高台径95*高さ160

当方は、沖縄の焼き物に疎く「伝」として投稿した作品ですが、どうも真作のようです。

ところで本作品に似た作品が存在するようです。

掻落唐草文角瓶 沖縄県博蔵?

そうそう作者不明の作品・・。あまりのも出来が良いので探索中・・。

壺屋赤絵染付壺

胴径200*口径115*底径115*高さ190

本作品の底にある掻き銘

新垣栄三郎の掻き名・・。

染付の作品・・。

ちょっと無理がある??

でも作品が気に入って作者も解らず購入するのは何度もありますが、調べていくうちに作者にたどり着くことが何度かあります。

骨董には「作品がいいと思うこと」が大切ですね。作者がありきではお金がない限りいいものは入手できません。箱書、落款、印章ばかりの知識で購入するよりも感性でものを選びましょう。

ん? 「本作品はいい作品かって?」 そうだね~、「武骨なところ」が好みの分かれるところですね。