息子に「またお茶席に行こうね?」と尋ねたら「お庭のほうがいい!」だと・・。そこで週末には再度、庭でラーメン・・。

「おいしいね!」

茶会の本筋は愉しいこと・・。行儀はいいこと。本筋は常に外さないようにしよう。今の茶に本来の魅力はなく、仕事盛りの男女には興味ない世界になっている。

本日紹介する「芥子」の日本画の小作品は先日に神村雪佳の作品を紹介したばかりです。

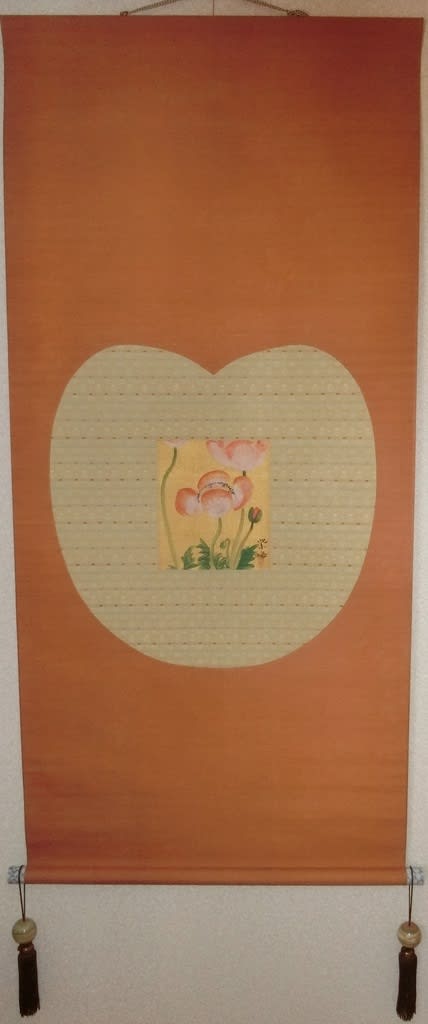

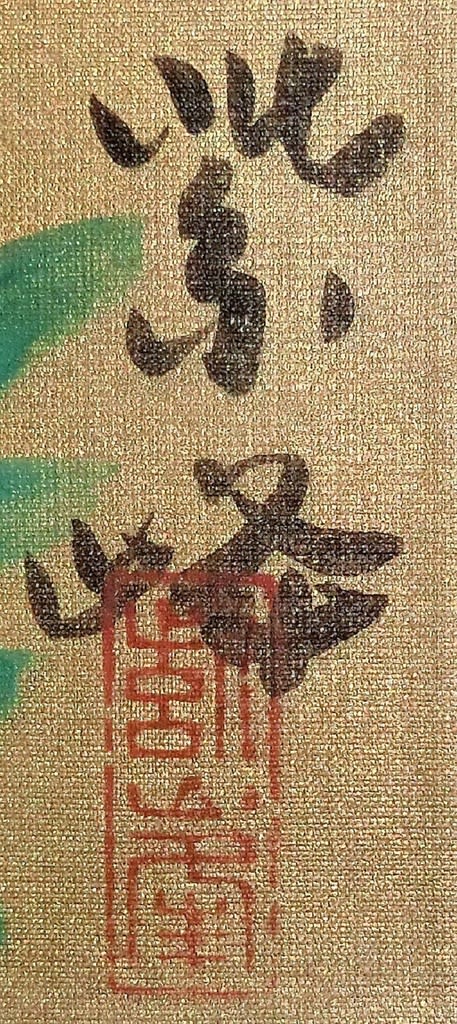

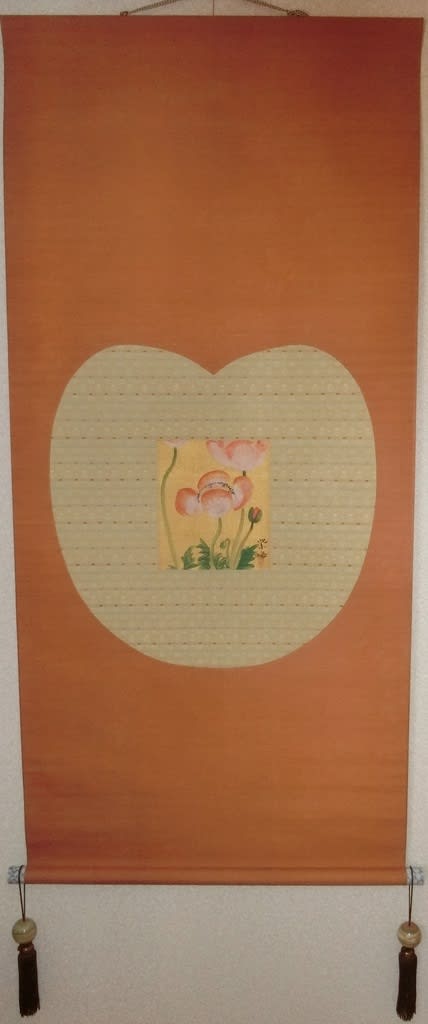

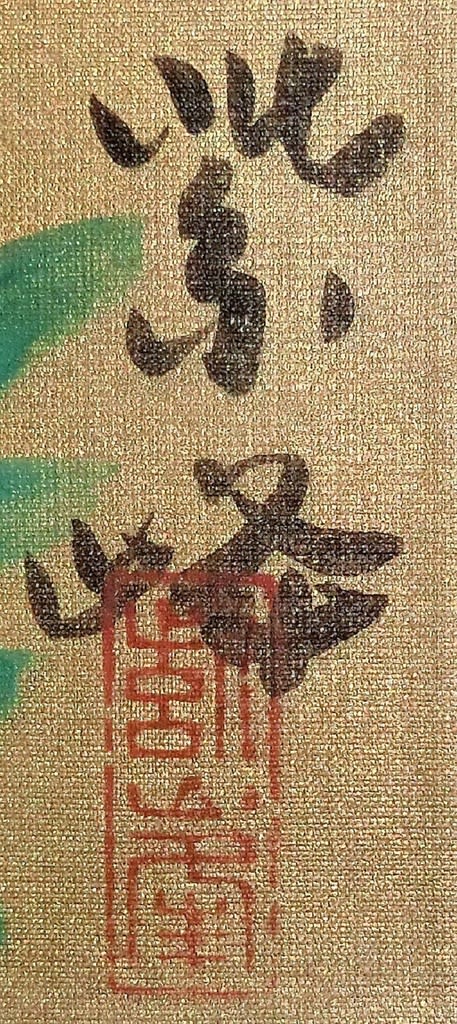

芥子 榊原紫峰筆 その6(整理番号)

絹本金泥着色軸装 軸先陶器 合箱

全体サイズ:縦1370*横630 画サイズ:縦205*横180

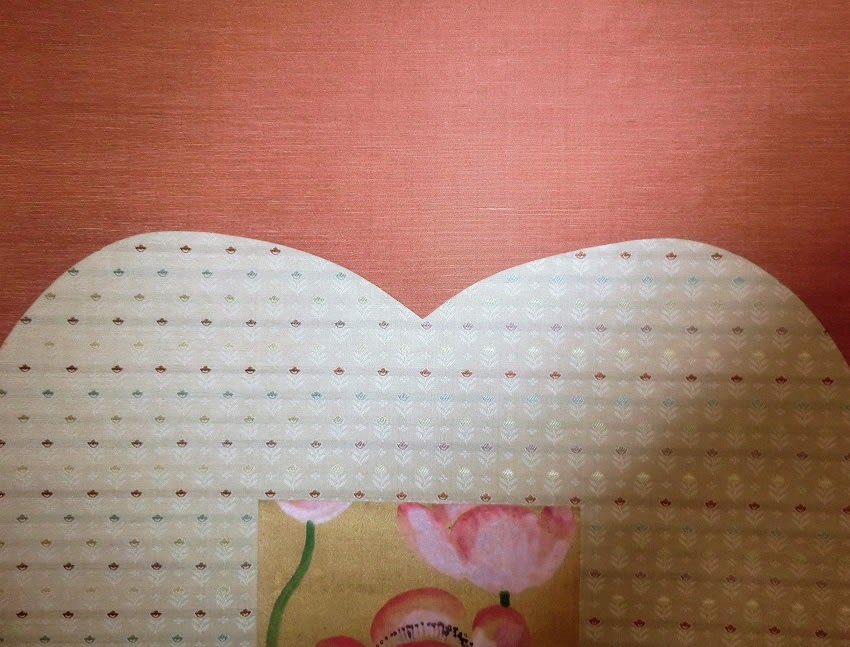

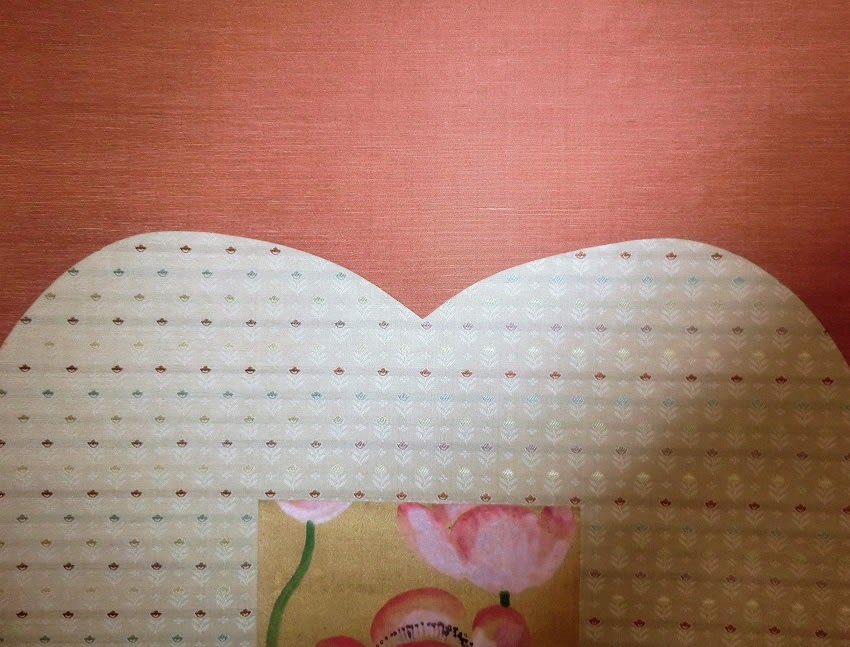

実にこじゃれた表具です。猪目の表具? 猪の目はハート形らしく、ハート型を古来「猪目」と呼ぶそうです。小生の書斎に飾りました。

蒐集作品はセンスの良いでありたいもの・・、本日はもういう作品です。

本物かって? おそらく本物、これは経験による感、所詮、骨董の真贋などは庭で食べるラーメンのようなもの、食べなくは味は解らない

「芥子」を題材にした作品は最近の紹介では下記の作品がありました。

芥子 神坂雪佳筆 その1(伝は解除しています。)

金紙本着色 額装

作品サイズ:縦310*横270

不定形な大きさの作品でしたので、マットによって調整して額装にします。

アフガニスタンのタリバンなど「芥子」というと戦争資金となるアヘンが思い浮かびますが、改めて日本における「芥子」の歴史をきちんと理解する必要があろうと思います。

*********************************

日本での栽培史:日本種(一貫種、もしくは三島種)日本では、室町時代に南蛮貿易によってケシの種がインドから津軽地方(現在の青森県)にもたらされ、それが「ツガル」というケシの俗称となったという伝承がある。その後現在の山梨県、和歌山県、大阪府付近などで少量が産出されがいずれも少量で高価であり、用途も医療用に限られていた。

明治の半ば、大阪府の農民二反長音蔵がケシ栽培を政府に建白、地元の大阪府三島郡で大規模生産に乗り出すとともに、品種改良に尽力し、モルヒネ含有量が既存種の数倍に達する一貫種と呼ばれる優良品種を作出した。

日本は台湾統治開始後、台湾においてアヘンの製造と消費が一大産業になっていることを知った。台湾総督府衛生顧問だった後藤新平は台湾のケシ栽培を課税対象とし、段階的に課税を厳格化することで、40年をかけ台湾のケシ生産を消滅させた一方で内地では二反長音蔵のケシ栽培を積極的に後援し、日本国内のアヘンの生産と台湾への輸出・販売を台湾総督府の専売制とし、莫大な利益を得た。

1935年頃には全国作付けが100haに達し、5月の開花期には広大なケシ畑に雪白の花が広がり、非常な壮観を呈した。当時のアヘン年間生産量は15tに達し、全国産額の50%は和歌山県有田郡で、40%が大阪府三島郡がそれぞれ占めた。

昭和に入ると日本は戦前朝鮮や満洲の一部(熱河省。現在の河北省、遼寧省、内モンゴル自治区の一部)でケシ栽培を奨励し、第二次大戦中は満洲国、蒙古聯合自治政府、南京国民政府などで大規模栽培を行い、生成されたアヘンに高額の税をかけ戦費を調達した。

終戦後の1946年、GHQがケシ栽培を禁止し、国内生産は途絶した。1954年あへん法が制定され、翌1955年から栽培が再開された。しかし戦前のような大規模栽培は復活することなく、現在の栽培量は実験室レベルに留まっている。

*********************************

イギリスは中国の外貨を稼ぐために、インドで栽培したアヘンを主要輸出品として、清国を疲弊させた罪は重い。清国がアヘンに制限をかけると、戦争をしかけるという暴挙に出た。戦争では圧倒的に勝利すると不平等な条約を締結させることとなる。イギリスが紳士の国などどいうのは過去の歴史においては全くの妄想です。北朝鮮にも劣る行為を平然と行っていました。よって、ゴルフが紳士のスポーツというのも妄想です。

日本はアヘンの栽培を明治期には奨励したが、清のアヘン戦争の教訓から後日、国内で制限しましたが、輸出用として海外などで栽培を奨励していたようです。第二次世界大戦終了まで、栽培は続いていたようです。

ただ明治政府はオランダからの情報などのアヘン戦争の教訓から、かなり厳しく制限したようで、一部に日本での流行はあったもののひどい被害にはならなかったようです。利益を得る品目そして点は非難される点はあるものの明治政府は先見の明はあったようです。

NHK大河ドラマでは西郷隆盛を取り上げているが、一介の地方の郷士達がなぜに明治維新でこれほどの賢明な策をいくつも繰り出せたのか不思議でならない。要は教育がきちんとしていたのであろうと思う。上級武士の傲慢さとは打って変わって、苦労して学んだものは仁義の王道を外さなかったのであろう。

今の企業にも言えること、苦労した学習のない傲慢な輩がやたら多い

*********************************

日本における栽培の現状:日本でもあへん法によってアヘンやモルヒネに対する規制がかけられているが、同法は戦前の満州や朝鮮で大規模に行われた戦費調達のためのアヘン生産の反省に基づき、国内での大規模栽培を例外なく禁止する意図の元に策定されている。ゆえにその内容は他国に比較して非常に厳しい。

現在日本においてあへん法に基づく栽培許可を受けるには、栽培地の周囲に二重の金網を張り巡らせ門扉には施錠する、といった非常に厳しい条件をクリアしなければならない。ゆえに実際に許可を得て栽培しているのは国や地方自治体の研究機関や、薬科大学、大学薬学部の薬草園、および北海道に国の研究機関から委託されて栽培している数軒の農家があるだけで、国内のアヘン生産量は実験室レベルに留まっている。これではとても国内需要をまかなえないため、日本は国際条約下で数少ないアヘン輸出可能国にもかかわらず、他国からアヘンを輸入している。

なお、2008年には茨城県下妻市にある小貝川ふれあい公園で行われるフラワーフェスティバルの会場では、ポピー畑に誤って栽培禁止種であるアツミゲシが種子の時点でポピーの種子に混入したために数十万本植えられていることが判明し、撤去・焼却処分した事例もある。

*********************************

なお芥子の種子には多量の油分が含まれているため、これを絞ったけし油(ポピーシードオイル)も食用や石鹸の製造、油彩画の絵の具を溶く描画油に使われている。けし油は植物油としてはかなり高価な部類に入るので、一般的には食用よりはむしろ描画油として使用されるということから、絵画には縁が深い花です。

小粋な表具、このようなものづくりにこだわる人はめっきり少なくなった。

「おいしいね!」

茶会の本筋は愉しいこと・・。行儀はいいこと。本筋は常に外さないようにしよう。今の茶に本来の魅力はなく、仕事盛りの男女には興味ない世界になっている。

本日紹介する「芥子」の日本画の小作品は先日に神村雪佳の作品を紹介したばかりです。

芥子 榊原紫峰筆 その6(整理番号)

絹本金泥着色軸装 軸先陶器 合箱

全体サイズ:縦1370*横630 画サイズ:縦205*横180

実にこじゃれた表具です。猪目の表具? 猪の目はハート形らしく、ハート型を古来「猪目」と呼ぶそうです。小生の書斎に飾りました。

蒐集作品はセンスの良いでありたいもの・・、本日はもういう作品です。

本物かって? おそらく本物、これは経験による感、所詮、骨董の真贋などは庭で食べるラーメンのようなもの、食べなくは味は解らない

「芥子」を題材にした作品は最近の紹介では下記の作品がありました。

芥子 神坂雪佳筆 その1(伝は解除しています。)

金紙本着色 額装

作品サイズ:縦310*横270

不定形な大きさの作品でしたので、マットによって調整して額装にします。

アフガニスタンのタリバンなど「芥子」というと戦争資金となるアヘンが思い浮かびますが、改めて日本における「芥子」の歴史をきちんと理解する必要があろうと思います。

*********************************

日本での栽培史:日本種(一貫種、もしくは三島種)日本では、室町時代に南蛮貿易によってケシの種がインドから津軽地方(現在の青森県)にもたらされ、それが「ツガル」というケシの俗称となったという伝承がある。その後現在の山梨県、和歌山県、大阪府付近などで少量が産出されがいずれも少量で高価であり、用途も医療用に限られていた。

明治の半ば、大阪府の農民二反長音蔵がケシ栽培を政府に建白、地元の大阪府三島郡で大規模生産に乗り出すとともに、品種改良に尽力し、モルヒネ含有量が既存種の数倍に達する一貫種と呼ばれる優良品種を作出した。

日本は台湾統治開始後、台湾においてアヘンの製造と消費が一大産業になっていることを知った。台湾総督府衛生顧問だった後藤新平は台湾のケシ栽培を課税対象とし、段階的に課税を厳格化することで、40年をかけ台湾のケシ生産を消滅させた一方で内地では二反長音蔵のケシ栽培を積極的に後援し、日本国内のアヘンの生産と台湾への輸出・販売を台湾総督府の専売制とし、莫大な利益を得た。

1935年頃には全国作付けが100haに達し、5月の開花期には広大なケシ畑に雪白の花が広がり、非常な壮観を呈した。当時のアヘン年間生産量は15tに達し、全国産額の50%は和歌山県有田郡で、40%が大阪府三島郡がそれぞれ占めた。

昭和に入ると日本は戦前朝鮮や満洲の一部(熱河省。現在の河北省、遼寧省、内モンゴル自治区の一部)でケシ栽培を奨励し、第二次大戦中は満洲国、蒙古聯合自治政府、南京国民政府などで大規模栽培を行い、生成されたアヘンに高額の税をかけ戦費を調達した。

終戦後の1946年、GHQがケシ栽培を禁止し、国内生産は途絶した。1954年あへん法が制定され、翌1955年から栽培が再開された。しかし戦前のような大規模栽培は復活することなく、現在の栽培量は実験室レベルに留まっている。

*********************************

イギリスは中国の外貨を稼ぐために、インドで栽培したアヘンを主要輸出品として、清国を疲弊させた罪は重い。清国がアヘンに制限をかけると、戦争をしかけるという暴挙に出た。戦争では圧倒的に勝利すると不平等な条約を締結させることとなる。イギリスが紳士の国などどいうのは過去の歴史においては全くの妄想です。北朝鮮にも劣る行為を平然と行っていました。よって、ゴルフが紳士のスポーツというのも妄想です。

日本はアヘンの栽培を明治期には奨励したが、清のアヘン戦争の教訓から後日、国内で制限しましたが、輸出用として海外などで栽培を奨励していたようです。第二次世界大戦終了まで、栽培は続いていたようです。

ただ明治政府はオランダからの情報などのアヘン戦争の教訓から、かなり厳しく制限したようで、一部に日本での流行はあったもののひどい被害にはならなかったようです。利益を得る品目そして点は非難される点はあるものの明治政府は先見の明はあったようです。

NHK大河ドラマでは西郷隆盛を取り上げているが、一介の地方の郷士達がなぜに明治維新でこれほどの賢明な策をいくつも繰り出せたのか不思議でならない。要は教育がきちんとしていたのであろうと思う。上級武士の傲慢さとは打って変わって、苦労して学んだものは仁義の王道を外さなかったのであろう。

今の企業にも言えること、苦労した学習のない傲慢な輩がやたら多い

*********************************

日本における栽培の現状:日本でもあへん法によってアヘンやモルヒネに対する規制がかけられているが、同法は戦前の満州や朝鮮で大規模に行われた戦費調達のためのアヘン生産の反省に基づき、国内での大規模栽培を例外なく禁止する意図の元に策定されている。ゆえにその内容は他国に比較して非常に厳しい。

現在日本においてあへん法に基づく栽培許可を受けるには、栽培地の周囲に二重の金網を張り巡らせ門扉には施錠する、といった非常に厳しい条件をクリアしなければならない。ゆえに実際に許可を得て栽培しているのは国や地方自治体の研究機関や、薬科大学、大学薬学部の薬草園、および北海道に国の研究機関から委託されて栽培している数軒の農家があるだけで、国内のアヘン生産量は実験室レベルに留まっている。これではとても国内需要をまかなえないため、日本は国際条約下で数少ないアヘン輸出可能国にもかかわらず、他国からアヘンを輸入している。

なお、2008年には茨城県下妻市にある小貝川ふれあい公園で行われるフラワーフェスティバルの会場では、ポピー畑に誤って栽培禁止種であるアツミゲシが種子の時点でポピーの種子に混入したために数十万本植えられていることが判明し、撤去・焼却処分した事例もある。

*********************************

なお芥子の種子には多量の油分が含まれているため、これを絞ったけし油(ポピーシードオイル)も食用や石鹸の製造、油彩画の絵の具を溶く描画油に使われている。けし油は植物油としてはかなり高価な部類に入るので、一般的には食用よりはむしろ描画油として使用されるということから、絵画には縁が深い花です。

小粋な表具、このようなものづくりにこだわる人はめっきり少なくなった。