今週は都内、横浜の挨拶巡り。そして本日は午後から日帰りで大阪へ・・。忘年会も幾つか重なり、年末の慌ただしさが実感されるこの頃です。

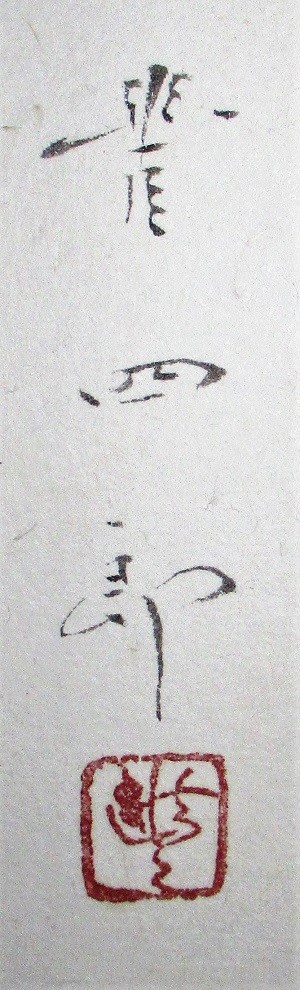

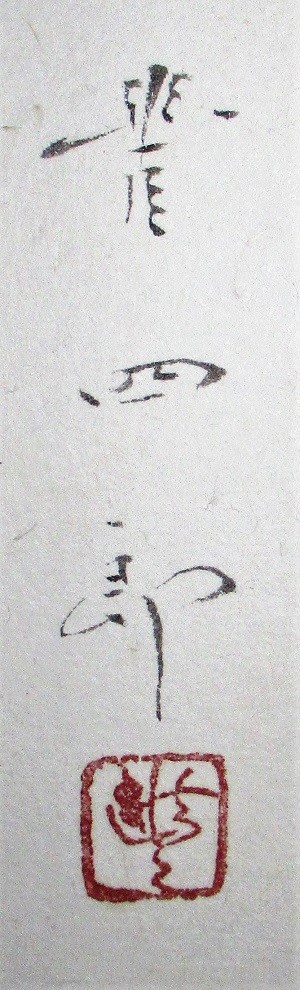

さて本日紹介する作品ですが、福田豊四郎が「蟹」を描いた作品は珍しいと思います。落款からは昭和30年以降の作品と推察されます。

蟹 福田豊四郎筆 その90

紙本水墨淡彩 台紙貼 タトウ入

画サイズ:縦260*横235

色紙の作品かと思い購入したのですが、色紙の大きさの作品を額装の台紙に張り付けてある作品です。

縁起物の蟹

蟹は古来、霊性をもった縁起の良い生物と考えられていました。

縁起の良い生き物と言われている理由を上げると次のようになるようです。

1.水陸両棲である

水陸両棲で水と陸を行き来しているという特徴から言われています。水は古来より霊性、陸は現実を示し、これら両方の視点を持つことが出来ると考えられています。

2.脱皮をして成長する

また、カニの特性として脱皮を繰り返し成長します。これが成長(昇進・昇格)を暗示しているのも縁起が良いといわれるひとつの要因です。

3.子(卵)を抱いて育てる

4.金運を招く

蟹が陸に出てきたときに泡吹きをしますが、これもお金が沸くイメージで金運が上がるとされます。

5.試験合格の象徴

中国の古い官僚登用試験「科挙」制度では、 合格者は「一甲」「二甲」「三甲」に分けられました。 この事からカニの甲羅が連想されて「試験に縁起のよい試験合格の象徴」とされています。

6.姿、動作

ハサミを上下に振る姿はツキを招いているように見えるとも言われ、縁起のよい動物と認知されています。

7.見た目

豪華で気持ちも華やぎ、茹でて赤くなることからめでたい色で、お正月にはぴったりの食材のひとつとされる。

基本は水陸両棲、その形、子を抱いて育てる習性、そして脱皮をして成長する事から、霊的な力を持つと考えられていたようです。

さらには下記のようなお寺さんまであります。

「蟹の恩返し」

さらに蟹は足腰の痛みにご利益があると言われています。蟹満寺は白鳳時代末期(680年前後)に創建された由緒あるお寺ですが、平安時代以降は、今昔物語集に出てくる「蟹の恩返し」縁起で有名になった寺です。

少女が蛇の難から蟹の群れによって助けられたという話で、蟹満寺では蟹は「魔性のモノを駆逐して鎮魂蘇生させる厄除け」としてまつられています。健康面、特に足腰が気になる方が参拝される寺です。

落款から昭和40年頃の最晩年の作と推察されます。

額は当初から誂えたものでしょう。水の文様のマットに仕立てられています。

このような作品は色紙のタトウには保存できないので額用のタトウに黄袋、説明書と題名を記したシールにて処理しておきます。

さて本日紹介する作品ですが、福田豊四郎が「蟹」を描いた作品は珍しいと思います。落款からは昭和30年以降の作品と推察されます。

蟹 福田豊四郎筆 その90

紙本水墨淡彩 台紙貼 タトウ入

画サイズ:縦260*横235

色紙の作品かと思い購入したのですが、色紙の大きさの作品を額装の台紙に張り付けてある作品です。

縁起物の蟹

蟹は古来、霊性をもった縁起の良い生物と考えられていました。

縁起の良い生き物と言われている理由を上げると次のようになるようです。

1.水陸両棲である

水陸両棲で水と陸を行き来しているという特徴から言われています。水は古来より霊性、陸は現実を示し、これら両方の視点を持つことが出来ると考えられています。

2.脱皮をして成長する

また、カニの特性として脱皮を繰り返し成長します。これが成長(昇進・昇格)を暗示しているのも縁起が良いといわれるひとつの要因です。

3.子(卵)を抱いて育てる

4.金運を招く

蟹が陸に出てきたときに泡吹きをしますが、これもお金が沸くイメージで金運が上がるとされます。

5.試験合格の象徴

中国の古い官僚登用試験「科挙」制度では、 合格者は「一甲」「二甲」「三甲」に分けられました。 この事からカニの甲羅が連想されて「試験に縁起のよい試験合格の象徴」とされています。

6.姿、動作

ハサミを上下に振る姿はツキを招いているように見えるとも言われ、縁起のよい動物と認知されています。

7.見た目

豪華で気持ちも華やぎ、茹でて赤くなることからめでたい色で、お正月にはぴったりの食材のひとつとされる。

基本は水陸両棲、その形、子を抱いて育てる習性、そして脱皮をして成長する事から、霊的な力を持つと考えられていたようです。

さらには下記のようなお寺さんまであります。

「蟹の恩返し」

さらに蟹は足腰の痛みにご利益があると言われています。蟹満寺は白鳳時代末期(680年前後)に創建された由緒あるお寺ですが、平安時代以降は、今昔物語集に出てくる「蟹の恩返し」縁起で有名になった寺です。

少女が蛇の難から蟹の群れによって助けられたという話で、蟹満寺では蟹は「魔性のモノを駆逐して鎮魂蘇生させる厄除け」としてまつられています。健康面、特に足腰が気になる方が参拝される寺です。

落款から昭和40年頃の最晩年の作と推察されます。

額は当初から誂えたものでしょう。水の文様のマットに仕立てられています。

このような作品は色紙のタトウには保存できないので額用のタトウに黄袋、説明書と題名を記したシールにて処理しておきます。