少しずつ蒐集している「大日本魚類画集」のシリーズの作品ですが、なかなか思うように蒐集できずに悪戦苦闘・・・。それでも運よく入手できた作品はきちんと日焼けなどしないように保管し、一応、すぐに飾れるように額装を誂えています。

本ブログでは繰り返し述べていますが、版画を額装にして保管するのは賛否両論があります。基本は日に焼けないようにすることなのでしょう。版画はまったく飾らないというコレクターも多いようです。当方でもほんの少し飾ったら、近いうちに額装から外しながら保管しようとは思っています。

日本画の額は意外に種類が少ないので、油彩用の額も使っています。ひとつとして同じ額を使わないという方針において、極力油彩用ではない額を探したいと思っています。

ちなみに美術館の版画展ですべて同じ額で展示しているのはある意味で興ざめですが、それはそれでいいのかと・・。保存のために普段は額装を用意していないでしょうね。

当方ではとりあえず仮の額装をしておいて、おいおい似合いそうな額を見つけると入手して改装しています。下記のニジマスの作品も額を新たにしました。額はすべてインターネットオークションなどのリサイクル品です。廉価でまとめた数が入手できます。

離れの展示室に飾っています。奥の壁は同じシリーズの「サメ」の作品です。

日焼けなどのない完全な作品の入手が非常に難しい「大日本魚類画集」の作品ですので、多少の難点があってもシリーズの全容を把握するために、難点の極力少ない作品ならとりあえず入手しています。下記の「鯖」の作品もそのひとつです。

ところで鯖は古くから日本人になじみの深い食用魚で、縄文時代の遺跡である青森県の三内丸山遺跡でブリなどとともにサバの骨が出土しています。なお当方は三内丸山遺跡では発掘時から仕事の関係で長らく常駐していたことがあります。

大日本魚類画集 NO69 鯖 大野麥風画

紙本淡彩額装 版画 1938年12月第4回(第2号の4)

説明書付 2辺方向に日焼け 画サイズ:縦270*横391

上記写真のように2辺方向に日焼けの跡があります。版画ではこのような日焼けは致命傷になりますね。

この作品の魅力は銀彩の輝きでしょう。

なお大日本魚類図集に後摺の作品は存在しないようです。200度摺(実際は200度ほど刷っている作品は2,3種の作品のみ)のため、彫と摺の技量が追い付いていない、できてもコスト的に見合わないのがその理由かと推察しています。

鯖の表現が見事です。「さば」の名称は古く、一説には、小さい歯が多いことから「小(さ)歯(ば)」の意であると言われています。

鯖を使った言語は数多くあり、たとえば年を誤魔化す際の「鯖を読む」という言葉は、鯖が大量に捕れ、かつ鮮度低下が激しいため、漁師や魚屋が数もろくに数えず大急ぎで売りさばいたのが起源という説があります。さらに相撲の「鯖折り」の語は、釣り上げた鯖の鮮度を保つために、えらから指を入れて頭部を上方に折り曲げるという手法がよく取られたことに由来するそうです。面白いですね。

印章、彫師・摺師は本図集の代表的なものです。

本作品の入手金額は1万円程度です。日焼けがあるので廉価にて入手できましたが、説明書が遺っていて添付されているのは希少で、嬉しいものです。

大日本魚類図集の完璧なコレクションとは「完全な状態の作品」、「説明書」、「カバー(徳富蘇峰、谷崎潤一郎の題書きのある版画貼り付けのあるタトウ)」、「作品の台紙(作品名入りマット)」の4種が揃って初めて成立します。ただし発刊当時に購入された方以外でこのような完璧なコレクションのある方は皆無なのか

な・・??

図集に掲載されている作品は下記の写真です。

鯖は一年中日本近海で漁獲されますが、特に漁獲量の多いマサバは秋が旬とされています。「秋鯖は嫁に食わすな」という嫁いびりに繋げた言葉がありますが、現代では「脂肪が多いから嫁さんには良くない」という解釈もあるようです。

古来よりサバは、食あたりが発生しやすい食材と知られており、サバの生き腐れと呼ばれてきています。これは脂肪分が多く鮮度低下が比較的早いということと、環境中に常在するヒスタミン生産細菌によりヒスタミン中毒が生じることが原因とされます。鮮度の低下を防ぐために、釣りで捕獲した際は低温で保管するのはもちろんのこと、エラを切除するか首を折った後に海水に漬けて血抜きをすることが推奨され、冷蔵・冷凍技術や自動車がなかった近世以前に、若狭国から京都へ通じる「鯖街道」で運ばれた鯖は、塩をまぶして劣化を防いでいたとされます。

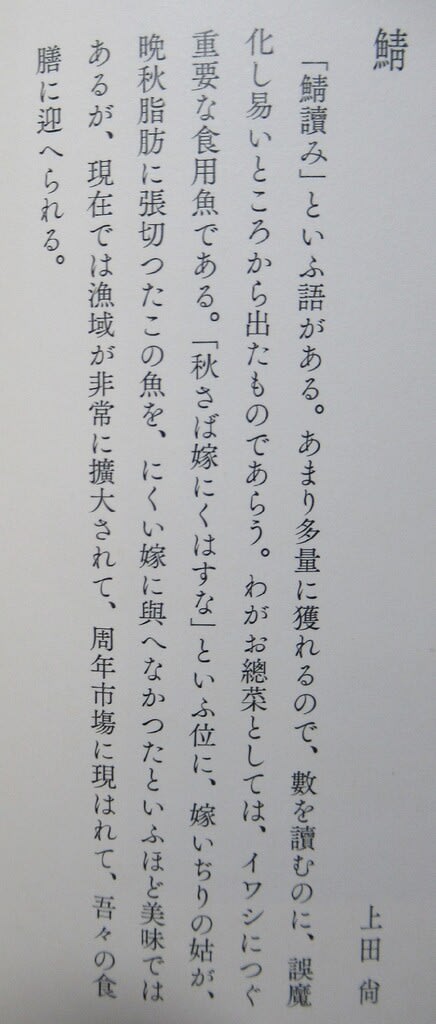

図集の説明書は下記の通りです。

この作品に似合う額を探して額装にしてみました。最初の額は下記の写真のとおりです。

結局のところマットも取り替えて下記のような額装にしました。リサイクルの額なので廉価ですので、こういうことも可能です。

次の作品「アイナメ」は発行部数が第6輯のうち半数の第4輯以降は500部限定から300部限定となり、残存数の少ない第4輯以降の作品です。

アイナメは名前の由来は鮎のように縄張りを持つため。または「鮎並」が転訛した名称とされ、また形が鮎に似ていることから「鮎魚女」とし、「愛な魚」のこと、〈愛〉は「愛でること・賞味すること」、〈な〉は「の」、「め」は魚名語尾で「賞味すべき美味な魚」の意味のようです。

大日本魚類画集 NO93 アイナメ 大野麥風画

紙本淡彩額装 版画 1940年10月第2回

画サイズ:縦280*横400

インターネットオークションにて11万円程度にて落札した作品。残存数が少なく人気のある作品はどんどん値段が高くなっており、20万円を超える作品も出始めています。ただしあくまでも一部のコレクターの取引価格であり、通常は状態が良くても3万円程度での取引値段のようです。

この作品の魅力は魚の表情・・・。

特に下記の魚の表情が面白い・・。

北海道、関西では投げ釣りの対象魚としても人気が高い魚です。また東京湾のブラクリによるアイナメ釣りは最高に面白いとされ、ブラクリという軽い重りに短いヒモ1本に針がついているだけの方法のようです。餌はアオイソメをつけ、湾内の岩場やテトラまわりの浅い場所を探るように釣るのですが、単純な仕掛けだけに引き味はすばらしく、病み付きになる可能性大のようです。針にかかった際の動きは「首振りダンス」とも呼ばれ、比較的小型の個体でもパワフルな引きが楽しめ、またソフトルアー、ルアーを利用した釣りもあるそうです。

作品の魚顔をアップしたのが下記の写真です。

本作品の落款と印章、彫師・摺師は下記のとおりです。図集と印章や彫師や摺師が違う作品もあります。

図集に掲載されている作品は下記の写真です。

図集の説明書は下記の通りです。

北海道から九州までの浅い岩礁域に普通に見られる魚ですあり、内湾にも多いので古くから、国内の大都市でも馴染み深い白身魚とされています。漁獲量が少ない割りに知名度が高いのは、消費地に近い場所でとれるからとされています。

基本的に煮つけなどになる魚ですが、近年生で食べることが当たり前になっています。野締めが多かったのが活け締め、活魚での入荷量が増えています。野締めの値段はやや高い程度ですが、活け締めは高級魚、活魚は超高級魚といっても過言ではないようです。旬は夏から秋。産卵個体も産卵後すぐに味が回復するのだと考えられています。なお鱗は小さく、鱗引きではなく、カナブラシなどの方が取りやすいそうです。皮は厚みがあって強く、骨は柔らかく、白身でクセのない上品な味わいです。小骨がなく、淡泊ななかにも旨みがあります。皮には旨み、脂が多いとのこと。

画集の中で表紙のひとつになっている人気の作品です。

作品に合う額を探すのも楽しみのひとつです。この額は額屋さんでもなかなかいいですねと感心しきり・・。

この額装は作品に似合っていて、我ながらいい仕上がりだと思っています。

賛否両論にある版画の額装ですが・・。要はマットが日焼け跡になるとか・・、ほんの短期間の飾りとし、普段はカバーのある収納で暗所に保管することですね。

要は陽に焼けないように大切に保存することなのでしょう。「鯖」の作品は残念ながら陽に焼けた見本のようなもの・・。完璧な作品の残存数が少ないシリーズなので大切に保管しておきたいと思っています。とはいえ飾らないのも寂しいのだが・・。