本日は楽茶碗の作品の紹介ですが、概して当方ではとくに楽茶碗に興味があるということではありません。家内が習っている遠州流では楽茶碗はほとんど使わないことにも起因しているのでしょう。母は裏千家を学んでいたので相応の楽茶碗を使っていましたが、母の使っていた器にはそれほどいい茶碗はありませんでした。

本日紹介する作品についても、あくまでも楽にこだわる事なく景色の良い使い勝手の良い茶碗なら・・・という思いで入手した作品です。

本日紹介するのは釉薬の掛け合わせの面白い「片身替」のお茶碗ですが、2種の色の変化というより黒と黄、また口縁にある赤、そして見込みの青味がかった釉薬の変化んい魅力を感じての入手です。

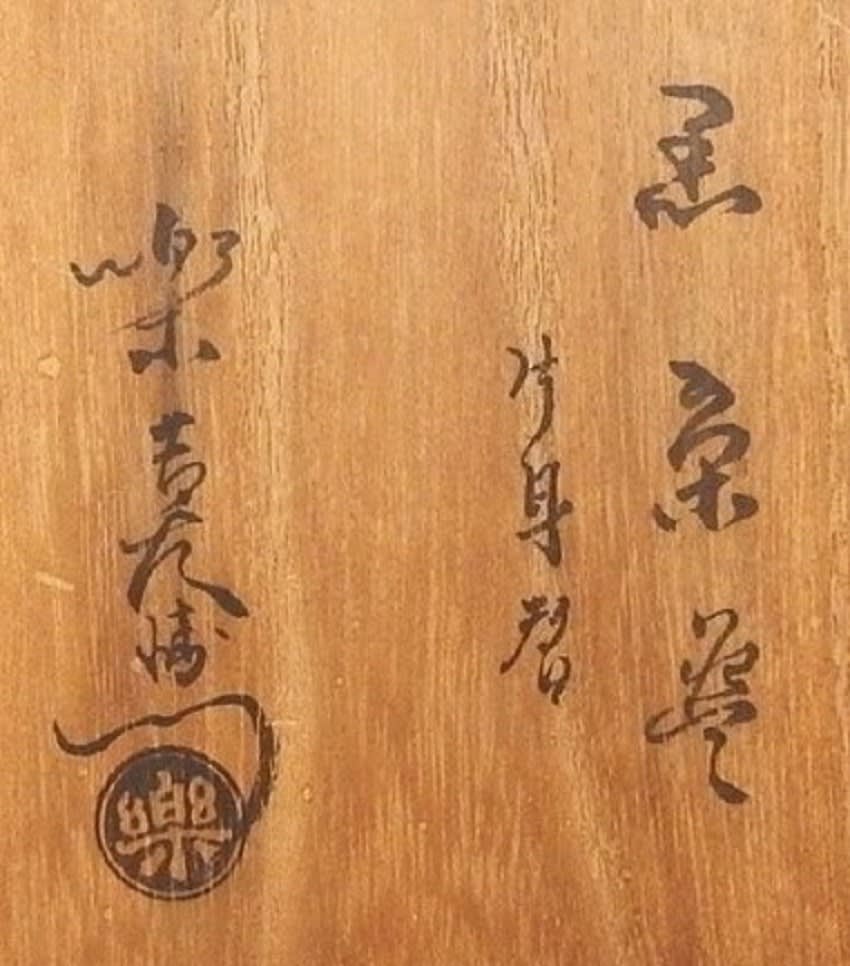

黒楽茶碗(片身替) 伝十ニ代弘入作

共箱入

口径115*高台径*高さ72

基本的な楽の歴史を記述してみました。

*※***************************

樂 吉左衞門:千家十職の一つ、楽焼の茶碗を作る茶碗師の樂家が代々襲名している名称である。2010年現在、15代(1949年- 、1980年に襲名)が当主である。三代・道入以降の各当主には隠居した時に「入」の字を含む入道号という名前が贈られており、後世にはその名前で呼ばれる事が多い。なお、道入・得入・惺入・覚入は没後に贈られている。

樂家初代の長次郎は、楽焼の創設者である中国出身の父・あめや(阿米也、飴屋または飴也)と母・比丘尼の間に生まれ、樂家の代名詞ともなる黒釉をかけた茶碗の作製において非常に優れた技量を見せた。 没後、長次郎の妻の祖父・田中宗慶が豊臣秀吉から聚楽第の一字を取った「樂」の黄金の印を与えられた。これが樂家の始まりである。

宗慶は千利休と同じ田中姓を持ち、利休にかなり近い存在であったと考えられている。宗慶とその長男・宗味(長次郎の義父)は樂家の制作活動に深く関わっていたが、前政権の秀吉と親しかったことを慮り、宗慶の次男・常慶(じょうけい)が樂家の2代となった。その後、常慶は初めて吉左衛門を名乗る。本阿弥光悦のとりなしもあって江戸幕府との関係は良好で、芝・増上寺の徳川秀忠の墓には常慶作の香炉が埋葬されていた。

三代を継いだのは常慶の長男・道入である。道入は別名(俗称)・のんこう、またはノンカウとも言われる楽焼の名人で、樂家の釉薬の技法を完成させたとまで言われている。また長次郎以外では唯一吉左衛門を名乗らず、吉兵衛と名乗った。

***************************

この茶碗の作者とされる弘入の略歴は下記のとおりです。

***************************

十二代 弘入:(こうにゅう、1857年(安政4)~1932年(昭和7))11代慶入の長男。本名は、小三郎、惣次郎(幼名)のち吉左衛門、喜長、12代楽吉左衛門 1871年家督を継ぎ吉左衛門を襲名。

黒楽茶碗、赤楽茶碗共に、色彩表現に優れ、釉薬を二重にかけることにより色の変化を演出。また、箆(へら)使いにおいては、9代了入を基礎としながらも独自に研究。 独特の穏やかな胴の丸み、男性的で豪放的な作品を残す。 印には糸偏が8を模る「8楽」が主流、そのほか徳川頼倫候筆の「楽」、碌々斎宗左筆の草書「楽」、「十二代喜長」の角印を使用。西本願寺用に瓢箪型の中に「澆花」とされた印もある。印名は「樂」(「楽」)「十二代喜長」

***************************

なお本作品の真贋は当方では一切触れておりませんのでご了解願います。あくまでも「伝」しての扱いです。

茶碗に五岳あり、夕陽に染まる山々のよう・・。

見込みの釉薬の変化は写真では分かりにくですが、ここに茶溜まりができ、その色とのコントラストを愉しめますね。

なお盃より茶碗のほうが数千倍も製作が難しいのは作ってみないと分かりませんね。盃は偶然にいい作品ができることがありますが、茶碗は絶対にそのようなことはあり得ません。それほど茶事に使う茶碗は製作が難しいのです。

手捏ねで作る茶碗は、その削り共に人間性が出ますね。

釉薬の発色は偶然性がありますが、形の成型は難しい・・・。

楽家は歴代の窯が存続してきたのは奇跡に近い。難しい茶器の制作で血統が絶えさせないのは難しいと思います。

使う側での問題は作品のお値段が高すぎたこと。

通常は必ず行き詰まりがく流ものなのだが・・・。

閉鎖的な京都ならではの焼き物とも言える。

ただ今では京都の焼き物にはなんら魅力がなくなっていると言っても過言ではなかろう。楽焼においても面白くなってきていますが、今後の製作活動に大いに期待したいところです。

大正8年(1919)までは「8楽印」。白の右の字が8の字になっている印でこの印の字は石川丈山の字です。大小二つあるらしい。

大正8年より以降は 徳川頼倫(よりみち)侯の字に変わります。楽の字の白の 左右の字が 不動明王の炎のようになっているとのことです。