本日紹介する作品は前から興味が惹かれていた作品で、インターネットオークションにて約22万円で落札した作品です。

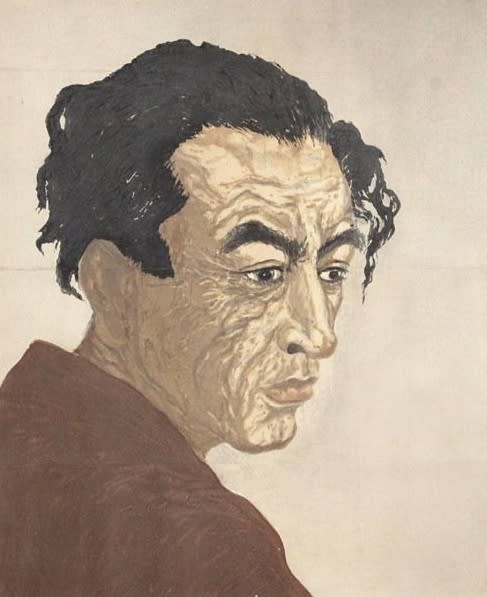

恩地孝四郎による萩原朔太郎の肖像画の版画です。

恩地孝四郎と萩原朔太郎の簡単な略歴は下記のとおりです。あまりにも著名な二人であり、あまりにも有名な作品なので詳細は省略します。

********************************

恩地孝四郎: (おんち こうしろう) 1891~1955年

東京府南豊島郡淀橋町出身の版画家,装幀家,写真家,詩人

創作版画の先駆者のひとりであり,日本の抽象絵画の創始者とされている

前衛的な表現を用いて,日本において版画というジャンルを芸術として認知させるに至った功績は非常に高く評価されています。とくに海外での人気が高い。

萩原朔太郎:(はぎわら さくたろう、1886年(明治19年)11月1日 - 1942年(昭和17年)5月11日)は、日本の詩人。大正時代に近代詩の新しい地平を拓き「日本近代詩の父」と称されています。

下写真左:恩地孝四郎(1952年撮影)

下写真右:萩原朔太郎(1930年撮影)

********************************

萩原朔太郎像 恩地孝四郎画

全体サイズ:縦715*横660 作品サイズ:縦500*横410

原版:1943年 『氷島』の著者 萩原朔太郎像

左下に印譜

「平井摺り」:裏に平井摺りスタンプ裏面右下にスタンプ

1955年 平井孝一によってなされた後摺り(メモリアル・エディション)

「恩地孝四郎展図録 東近美他 2016年」P166-2(158ページ)に掲載

恩地孝四郎 平井孝一摺りや増し摺りについて

恩地孝四郎の没後,遺族の依頼により残されていた版木を使い浮世絵摺師,平井孝一が摺った後摺りがあり、これを「平井摺り」と称されています。作品の裏に平井摺りを意味するスタンプが押されています。平井孝一によってなされた後摺り(メモリアル・エディション)はこの作品を含めて10作品あるようです。

恩地孝四郎の作品の後摺りには平井摺りの他,米田稔(米田摺り)や子息・恩地邦郎(邦郎摺り)によるものがあります。また,恩地孝四郎の存命中に恩地本人ないし関野凖一郎が摺った「増し摺り」も存在します。「増し刷り」は戦後,W.ハーネット等の進駐軍のコレクターの要望に応えて摺った物がこれに該当します。

*この『氷島』の著者 萩原朔太郎像作品の場合,恩地本人が戦前と戦後(増し摺り)に摺った物が数部、関野凖一郎による増し摺りが20部、平井孝一による平井摺りが20部存在するという記述があります。恩地本人による作品はかなり高額のようです。

さらに詳しく恩地孝四郎の平井摺りについて記述している資料があります。

恩地孝四郎の自摺り作品の大きなものはほとんど一般の市場には流通していません。海外のオークションなどでたまに出ると、1千万円を越す高額落札も珍しくありません。国内で比較的入手しやすいのが、所謂「後摺り(後刷り)作品」です。中でも良く知られているのが「平井摺り」と言われるものです。恩地孝四郎の戦前はほとんど売れることはありませんでしたから、頒布会や版画雑誌に挿入した比較的多い部数の作品以外は、オリジナルの部数は極端に少ないものです。1945年8月戦争に負けて進駐軍(アメリカなどの占領軍のことを当時は進駐軍と呼んでいました)が日本に大挙やってきたのですが、その中には多くの文民が含まれていました。つまり、本国では弁護士や学者などのインテリが軍服を着て来日し、日本の統治(占領政策)の遂行にあたったわけです。多くの美術愛好家が含まれていました。戦前は貧乏の代名詞だった版画家が時ならぬバブルに沸いたといえば言い過ぎでしょうが、恩地孝四郎はじめ、優れた版画家の作品を進駐軍の将校たちが競って買いました。それによって恩地孝四郎の優品の多くが海外に流出することになります。一般に流通する恩地孝四郎作品がほとんどないという背景もあって、父孝四郎没後の1968年前後に、ご遺族によって、残された版木を使い、浮世絵の摺り師・平井孝一による後刷りがされました。これが「平井摺り作品」です。恩地孝四郎の没後の後刷り作品は、この「平井摺り作品」が最初です。

恩地孝四郎の息女である三保子は敬愛する父のために「恩地孝四郎版画集」の刊行に晩年の情熱を注ぎましたが、ご自分の手許や、日本国内では恩地孝四郎のオリジナル作品が揃わないことになりました。海外のコレクターに依頼してその画像を借りようとしましたが、所蔵者からはポジフィルムの使用料を請求され、何百ドルもの使用料を払わなくてはならなかったようです。

平井摺りの種類:レゾネ(形象社刊の「恩地孝四郎版画集」)の掲載の422点の収録作品に<後刷り作品のあるもの>に印がついており、その総数は14点です。「後刷り作品のあるもの=平井摺り」かどうかは確定できませんが、ほぼ間違いないとされます。すなわち「恩地孝四郎版画集」刊行以前に、平井孝一によってなされた後刷り(メモリアル・エディション)は14種類と思われます。その後、米田稔や子息・恩地邦郎(邦郎摺り)によっても、何度か後刷りがされています。遡れば、恩地生前に関野準一郎が刷った「増し刷り」もあります。

「なお「平井摺り」には下のようなシール(本作品のもの)が貼付されましたが、流通するうちに失われてしまったものも少なくありません。」という記述が記事にありましたが、少なくても「萩原朔太郎像」は本紙の裏面にスタンプされており、無くなるものではありません。

*平井孝一;浮世絵摺師以外の詳細は不明

資料のシールと比較してみました。平井孝一によってなされた後摺り(メモリアル・エディション)20部のうちのひとつのようです。

下写真左:資料によるもの

下写真右:本作品

下写真左が1949年に版画家関野準一郎による摺り、右が1955年の伝統木版摺師の平井孝一の摺り。

どちらも同じ版木を使っているとのことである。

下写真左:版画家関野準一郎による摺り(1949年)

下写真右:伝統木版摺師の平井孝一の摺り(1955年)

そしてもう1点が作者本人による1943年の摺り。

恩地孝四郎は萩原朔太郎の印象として「初めてあったときに何て皺の深い人だろうと思つた」という。背景の地、顔の地色、頭髪、皺、両眼・口唇など8面に及ぶ版木があるとのこと。

「滄浪として人生の巷を歩む彼の悲壮な晩年」と朔太郎を評しています。「皺の深い人」というだけでなくその深い皺をとおして朔太郎の作品を彷彿とさせる肖像作品でしょう。

本人の摺りは迫真性がありますが、摺りの出来栄えとしては彫り師の作品のほうが完成度が高いかもしれないですね。顔のまわりの白によって顔が浮き出てくるし、光の当たる顔の部分と皺の対比も、そして髪の毛の具合もバランスよくできています。しかし迫真性という点では作者本人刷りの方に分があるようですが、誰の摺りであるか分からなければ、区別も優劣も付けられないのでしょう。いずれにしろ、萩原朔太郎の詩集を紐解きたくなる肖像作品であることに間違いはないです。抽象作品とこのような迫真性ある人物像が共存している画家・版画家として、恩地孝四郎の作品の中でもとても魅力がある作品の筆頭ですね。

上記写真右は北原白秋の肖像画で。萩原朔太郎と北原白秋は、恩地孝四郎が親しくしていた詩人であした。1942年に相次いで亡くなり、ふたりの肖像画を同時に作成しており、1943年に白秋像と、この時に作られた朔太郎像が発表されています。上記の2作品は有名な作品です。

この2作品については下記のような記事があります。

*******************************

恩地孝四郎と萩原朔太郎と北原白秋

恩地孝四郎は1943(昭和18)年に木版画による2点の肖像画を制作し、第18回国画会展に出品しています。日本近代を代表する二人の詩人、萩原朔太郎と北原白秋の肖像です。

美術と文学という二つの領域において、恩地が田中恭書や藤森静雄らとともに、きわめて密度の濃い精神的環境のなかで近代的自我の形成を行っていたちょうどその頃、大きな影響を受け、やがて知己を得て著書の装帳を手がけ、親交を結んだ二人の詩人でした。彼らは奇しくも共に前年に亡くなっています。その意味で2点の木版画は、いずれも追悼の意を込めた二人へのオマージュであるといっていいでしょう。

*オマージュ:基本的には「既存の作品、人物、発言などに対して敬意を表する」ことであり、主に創作物においてそのような敬意を表明・表現することである。一般的には、既存作品の描写・セリフ・設定などを、引用する・まねる・似せる・匂わせる・彷彿とさせる、といった形で行われる。作中の小ネタではなく作品そのものがオマージュの性質を帯びているような作品は「オマージュ作品」と呼ばれることもある。

2点を並べてみたとき、とりわけ興味深いのはそのコントラストである。ほとんどモノクロームに近い色調でまとめられた朔太郎の肖像は、深く刻み込まれた皺と厳しい表情が印象的ないかにも「近代詩人」の肖像であり、恩地の代表作の一つと見なされています。恩地自身、朔太郎の死の直後に「顔」というエッセイを書き、その中で「初めてあったときに、何て皺の深い人だろうと思った。きゃしゃなつくりのなかに刻まれたその深い皺と、彼の心の苦悩をよく現わして寂みしい気持をさせられた」と回想しています。

この朔太郎が詩集『氷島』の孤独な詩人朔太郎であるのに対し、白秋の方は童謡集『とんぼの眼玉』の「国民詩人」として措かれています。

恩地と白秋との出会いは、1911(明治44)年に出版された詩集『思ひ出』であったようで、恩地は後に、この詩集を愛読していたと書いている。

しかしこの版画の詩人には、同じく幼年期の世界を扱っていても、『思ひ出』のあの早熟な官能性の詩人の面影はない。生命力と包容力に溢れた一見凡庸にも見える肖像であり、色調も一転して明るい。作品の出来としては平凡で、長らく日本に作品がなかったこともあり、朔太郎の肖像とは対照的に、恩地の作品群の中でも等閑視されてきました。しかし改めて2点を並べ、恩地と二人の詩人との関わりを考えるとき、これらは2点で1組の肖像画であり、恩地が若い頃に出会った二人の詩人の対照的な存在が、あたかも太陽と月のように対をなしつつ、その後も変わらず彼の精神を照らし続けたことに気付かされるでしょう。

*******************************

「あたかも太陽と月のように対をなしつつ、その後も変わらず彼の精神を照らし続けたことに気付かされるでしょう。」とはあまりにも的を得た表現と言えるでしょう。

ちょっと暗過ぎる感じだったので、マットを交換して全布タトウを誂え、箱に保管しておくように誂えました。

このような作品を飾るところは難しいですね。