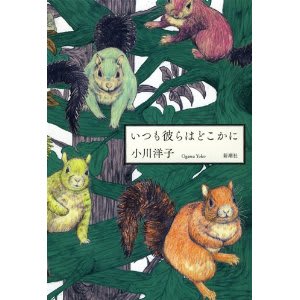

小動物と人間の物語。「無力で内気で賢明な彼らのための物語」と帯で作者は書いている。彼らとは小動物だけではなく、人も含むことは明白だろう。ここに描かれる人たちの姿はなんだか痛ましいけど、でも、そういう痛みを抱えて人はみんな生きている。しかも、それがなんだかとても美しいし、彼らが精いっぱいに生きている姿を見ていると、それだけで、僕たちも頑張らなくてはならない、と思わせてもらえる。元気をもらう、というのではない。

ともに寄り添いたい、という気分をもらうのだ。小動物は彼らに寄り添い支えるのではない。彼らもまた僕がこの小説の人たちに感じたような気分を、この小説の人たちに与えるのである。自分がいて、彼らがいる。その両者の関係性こそがこの作品のテーマだ。ひっそりと、誰かが誰かを支えているから、人は生きていける。

この短編集の中でも『ビーバーの小枝』が一番好きだ。作家と彼(彼女かもしれない。というか、きっと彼女なのだが)の小説を翻訳してきた翻訳家。お互い一度も会うことはなかったけど、つながっていた。翻訳家が死んでしまって、初めて遠い異国である彼のもとを訪れる。生前のままの書斎。彼の家は彼の面影を残したまま、そこにある。ただ、彼だけがもうここにはいない。

だが、初めて訪れたのに、作家はここにきて、心落ち着く。ずっと手紙だけでやりとりしてきた。でも、誰よりもこの作家のことを理解してくれていたのかもしれない。翻訳家の息子が案内してくれる。今はその息子と恋人がふたりでこの家に住んでいる。森の中で見つけたビーバーの小枝をプレゼントされた。作家は、それを大事にしている。翻訳家の形見だから、というわけではない。ビーバーが森の中で頑なに自分の生を全うしたように、翻訳家は作家の11冊の本を翻訳してこの世を去った。作家は今も書き続ける。翻訳家がいなくなっても、人生は続く。そんな当たり前のことが、なんだか、心に沁みてくる。

この短編集で描かれることは、そんな感想ですべて括ることができるだろう。(まだ、読んでいない3編も含めて)競馬馬も、ハモニカ兎も、小鷺も、愛犬もそうだった。しかも、ここに出てくる動物たちは必ずしも、生きて動いている小動物ですらない。主人公はおじいさんやおばあさんたちと出会い、彼らから何かを受け取る、というパターンが多い。というか、主人公と誰か、そして小動物という図式だ。誰かと小動物が重なる場合も多い。小川洋子さんの意図もそこにある。たぶん。

ひとはとても、さびしい。特にこの小説に出てくる人たちはみんなそうだ。偶然、誰かと出会う。その人もきっとさびしい。でも、誰一人さびしいとは言わない。耐えているのではない。そんなもんだと思い生きているのではないか。出会った2人はお互いに支えあうわけではない。ただ一時寄り添う。それだけで、十分だ。そして、気がつくと離れている。でも、何も言わない。そんなふうにして、人は生きていく。

ともに寄り添いたい、という気分をもらうのだ。小動物は彼らに寄り添い支えるのではない。彼らもまた僕がこの小説の人たちに感じたような気分を、この小説の人たちに与えるのである。自分がいて、彼らがいる。その両者の関係性こそがこの作品のテーマだ。ひっそりと、誰かが誰かを支えているから、人は生きていける。

この短編集の中でも『ビーバーの小枝』が一番好きだ。作家と彼(彼女かもしれない。というか、きっと彼女なのだが)の小説を翻訳してきた翻訳家。お互い一度も会うことはなかったけど、つながっていた。翻訳家が死んでしまって、初めて遠い異国である彼のもとを訪れる。生前のままの書斎。彼の家は彼の面影を残したまま、そこにある。ただ、彼だけがもうここにはいない。

だが、初めて訪れたのに、作家はここにきて、心落ち着く。ずっと手紙だけでやりとりしてきた。でも、誰よりもこの作家のことを理解してくれていたのかもしれない。翻訳家の息子が案内してくれる。今はその息子と恋人がふたりでこの家に住んでいる。森の中で見つけたビーバーの小枝をプレゼントされた。作家は、それを大事にしている。翻訳家の形見だから、というわけではない。ビーバーが森の中で頑なに自分の生を全うしたように、翻訳家は作家の11冊の本を翻訳してこの世を去った。作家は今も書き続ける。翻訳家がいなくなっても、人生は続く。そんな当たり前のことが、なんだか、心に沁みてくる。

この短編集で描かれることは、そんな感想ですべて括ることができるだろう。(まだ、読んでいない3編も含めて)競馬馬も、ハモニカ兎も、小鷺も、愛犬もそうだった。しかも、ここに出てくる動物たちは必ずしも、生きて動いている小動物ですらない。主人公はおじいさんやおばあさんたちと出会い、彼らから何かを受け取る、というパターンが多い。というか、主人公と誰か、そして小動物という図式だ。誰かと小動物が重なる場合も多い。小川洋子さんの意図もそこにある。たぶん。

ひとはとても、さびしい。特にこの小説に出てくる人たちはみんなそうだ。偶然、誰かと出会う。その人もきっとさびしい。でも、誰一人さびしいとは言わない。耐えているのではない。そんなもんだと思い生きているのではないか。出会った2人はお互いに支えあうわけではない。ただ一時寄り添う。それだけで、十分だ。そして、気がつくと離れている。でも、何も言わない。そんなふうにして、人は生きていく。