深津戯曲にオダタクミが挑む。何故『うちやまつり』ではなく『熱帯夜』だったのか、が気になっていた。深津篤史の代表作に取り組むのは敷居が高いとでも思ったのか。本人に聞きたかったけど、それはまたの機会にしよう。

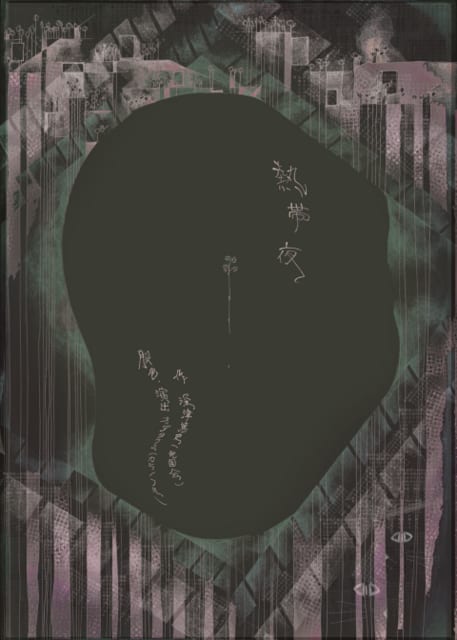

仕上がった『熱帯夜』が素晴らしすぎてそんな疑問は瑣末な話だと思う。この作品のわからなさに痺れる。桃園会の同作品以上のわからなさ。これは『うちやまつり』の前日譚として書かれたスピンオフ作品である。独立した作品ではない。初演時も『うちやまつり』の再演と同時公開されている。何故あんなことが起きたのか、につながる予感が描かれた作品。

それをオダタクミは単体の独立した作品として作ることになる。これだけで完結させるためにはこの作品のドラマ性の希薄さを演出で補う必要がある。しかし彼はそんなことはしなかった。わからないことをわからないままに提示する。それは投げ出すことではない。事件は明確な理由があって起きるわけではない。少しずつ何か得体の知れないオリのようなものが蓄積してなんらかのきっかけから偶然起きる。

これは事件を描くのではなく、その予見をさりげなく示す。冒頭の正月のシーンから僕たちは一気にこの作品世界に放り込まれる。酔っ払いの男と彼に絡まれる若い男。ふたりのなんでもないやり取りが気持ち悪い。全く反応しない青年に対して男は一方的に話かける。そこから始まるのは『うちやまつり』である。

だけど話はその後、前年の夏に戻る。1999年8月、団地のささやかな夏祭り。「こやまさんちのにわ」と呼ばれている空きスペースでひっそりと行われる。その日の準備、終わった後の片付けが描かれる。そして、そこでの団地の住人たちの何気ないやり取りがさらりと描かれる。だけどここに出てくる人たちはみんな気味が悪い。

圧巻は終盤の藤原さん夫婦のシーンであろう。情けない夫(谷屋俊輔)と向き合う妻(水木たね)。前景に立つ水木さんの表情に引き込まれる。(この役はダブルキャストで熱チームは桃園会の森川万里。こちらも見たかった!)作品全体の不気味さはそこで頂点に達する。しかしその後にカタストロフィは訪れない。何も起こらないまま芝居は幕を閉じる。深津篤史による『熱帯夜』を見た時はこれは『うちやまつり』の前哨戦だからこれでいいと思ったが、今回オダタクミによるこの作品を見て、改めてこれは凄いことなのだと再認識した。(次は『うちやまつり』ですね、オダさん!)

深津さん没後10年。今年3本の芝居が連続して上演された。深津戯曲は難しいから敬遠されがちだけど、今回の3本はいずれも見事な出来栄えで感心した。きっと深津さんも喜んでいるはず。