コッポラ指揮グラモフォン・グランド交響楽団(LYS/EMI)1930/1/8初録音盤・CD

ラムルー管と自作自演レコーディングを行う直前のラヴェル立ち会いのもと録音された盤であるが、ラヴェル自身の演奏とはけっこう趣が違っている。最初はなんだかだらしない感じでリズムもしまらない。ソリストとオケがずれてくる珍妙な箇所も織り交ざる。これは録音のせいと信じたいが(無理あるが)、楽器が増えてくるにつれ、ソリストにもよるがとても懐かしい音色でヴィブラートをバリバリに効かせたり面白い。テンポに瞬間湯沸かし器的な抑揚がつけられているところがあるが、これなどラヴェルが認めていたとは思えないのだがどうだろう。EMI盤のライナーによると録音は終盤まではごく平穏に進んでいったという。だが終盤でラヴェルは突如コッポラのコートの端を掴み激しく抗議した。M&A自作自演集のライナーによるとコッポラがテンポアップしたことが逆鱗に触れたらしい。結局録りなおしになったそうだが、その結果は聞けばわかるとおり依然速い。但し15分38秒というタイムは自作自演盤とあまり変わらないので、このくらいがラヴェル想定範囲内だったのだろうか。単純に速いから非難したわけではなく、クライマックスで譜面に無いアッチェランドをかけたことに怒ったのだろうと思われる(それほど違和感無いが)。ちなみにラヴェル晩年のお気に入りだったフレイタス・ブランコの録音はラヴェルの指示をよく守ったものと伝えられるが(たぶん根拠なし)、史上最遅の演奏と揶揄されるおっそーい演奏。トスカニーニと衝突したという話もまさにコッポラと同じテンポが速くなりすぎるという作曲家のコメントからきたわけで(結局ラヴェルが納得し和解したが)、「速さ」に何かしらこだわるところがあったのだろう。ひょっとするとイダ・ルビンシュテインのための舞踊音楽という本来の機能を顧みるに、連綿と踊るには余りに速くなりすぎだ、という感覚が働いたのかもしれない。まあ単純に譜面に無い事をやるなということだったのかもしれないけど。ラヴェルは完璧主義者であり、試行錯誤を繰り返し悩み磨き抜いてやっと作品を仕上げることが多かった。そこに奏者が安易な解釈を入れてくることに抵抗があるのは当然のことだったのかもしれない。ラヴェルはのちにコッポラに、奏者は自動演奏機のように演奏すべきだ、とのたまったそうで、これはストラヴィンスキーの「奏者は奴隷である」という発言に繋がっていくわけだが、それほどに音楽が複雑化し、一方で演奏技術も向上して様々な表現が可能になった20世紀という時代の持つ矛盾を象徴するものであった。コッポラは元々速いテンポで感傷を排した演奏を行う即物的指揮者だったが、感情のままに突き進んだとしか思えない録音も少なからずあり、ラヴェルとは到底相容れないスタイルの持ち主だったとも言えるかもしれない。トスカニーニほどの説得力も持ち得なかったのだろう。話しがずれたが、最後の方で盛大に盛り上がる所では最初の音像の不安定さもなくなりラヴェル自身の演奏同様毅然としたリズムで威厳をもった旋律が進んでいく。このころのオケなので音色的なバラバラ感は否めないが、当時最高の録音技術によって録音されたこの盤は決して今のオケでは聞けない歴史的価値プラスの何かを持っている。といいつつ無印。オケはレコード社グラモフォンの専属オケでコッポラはこのタッグで精力的に録音活動を行い大量の骨董録音を遺している。,

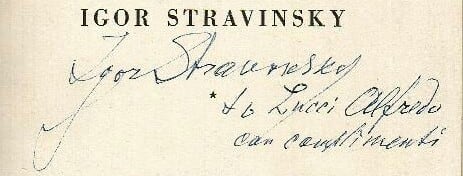

ラムルー管と自作自演レコーディングを行う直前のラヴェル立ち会いのもと録音された盤であるが、ラヴェル自身の演奏とはけっこう趣が違っている。最初はなんだかだらしない感じでリズムもしまらない。ソリストとオケがずれてくる珍妙な箇所も織り交ざる。これは録音のせいと信じたいが(無理あるが)、楽器が増えてくるにつれ、ソリストにもよるがとても懐かしい音色でヴィブラートをバリバリに効かせたり面白い。テンポに瞬間湯沸かし器的な抑揚がつけられているところがあるが、これなどラヴェルが認めていたとは思えないのだがどうだろう。EMI盤のライナーによると録音は終盤まではごく平穏に進んでいったという。だが終盤でラヴェルは突如コッポラのコートの端を掴み激しく抗議した。M&A自作自演集のライナーによるとコッポラがテンポアップしたことが逆鱗に触れたらしい。結局録りなおしになったそうだが、その結果は聞けばわかるとおり依然速い。但し15分38秒というタイムは自作自演盤とあまり変わらないので、このくらいがラヴェル想定範囲内だったのだろうか。単純に速いから非難したわけではなく、クライマックスで譜面に無いアッチェランドをかけたことに怒ったのだろうと思われる(それほど違和感無いが)。ちなみにラヴェル晩年のお気に入りだったフレイタス・ブランコの録音はラヴェルの指示をよく守ったものと伝えられるが(たぶん根拠なし)、史上最遅の演奏と揶揄されるおっそーい演奏。トスカニーニと衝突したという話もまさにコッポラと同じテンポが速くなりすぎるという作曲家のコメントからきたわけで(結局ラヴェルが納得し和解したが)、「速さ」に何かしらこだわるところがあったのだろう。ひょっとするとイダ・ルビンシュテインのための舞踊音楽という本来の機能を顧みるに、連綿と踊るには余りに速くなりすぎだ、という感覚が働いたのかもしれない。まあ単純に譜面に無い事をやるなということだったのかもしれないけど。ラヴェルは完璧主義者であり、試行錯誤を繰り返し悩み磨き抜いてやっと作品を仕上げることが多かった。そこに奏者が安易な解釈を入れてくることに抵抗があるのは当然のことだったのかもしれない。ラヴェルはのちにコッポラに、奏者は自動演奏機のように演奏すべきだ、とのたまったそうで、これはストラヴィンスキーの「奏者は奴隷である」という発言に繋がっていくわけだが、それほどに音楽が複雑化し、一方で演奏技術も向上して様々な表現が可能になった20世紀という時代の持つ矛盾を象徴するものであった。コッポラは元々速いテンポで感傷を排した演奏を行う即物的指揮者だったが、感情のままに突き進んだとしか思えない録音も少なからずあり、ラヴェルとは到底相容れないスタイルの持ち主だったとも言えるかもしれない。トスカニーニほどの説得力も持ち得なかったのだろう。話しがずれたが、最後の方で盛大に盛り上がる所では最初の音像の不安定さもなくなりラヴェル自身の演奏同様毅然としたリズムで威厳をもった旋律が進んでいく。このころのオケなので音色的なバラバラ感は否めないが、当時最高の録音技術によって録音されたこの盤は決して今のオケでは聞けない歴史的価値プラスの何かを持っている。といいつつ無印。オケはレコード社グラモフォンの専属オケでコッポラはこのタッグで精力的に録音活動を行い大量の骨董録音を遺している。,