七福神めぐりのコースをもう一つ紹介します。東京都東久留米市

の東久留米七福神です。昨年正月に歩いたものです。

============================

2005年1月10日〈月〉 東久留米七福神めぐり

東久留米七福神は、巡るお寺は5寺だけだが、雑木林や竹林、

わき水、黒目川と落合川の清流など、武蔵野の自然とのふれ合い

も楽しめるコースになっている。

西武池袋線東久留米駅東口に下車、東北に向かって一直線に

伸びた通りを進む。通りの街路樹はケヤキとハナミズキである。

2つ目の信号機の先、左手が大黒天の浄牧院(じょうぼくいん)。

白木が新しい山門には、精巧な龍などの彫刻が施されている。

本堂も再建されて新しいが、文安元年(1444)の創建といわれ、

かつては近郷に10か寺の末寺があったという禅寺である。

境内には、市天然記念物の太いカヤの木がある。目通り3.5m、

高さ18m、樹齢は400年というが見事な樹勢、ケヤキやイチョウ

の大木もある。

本堂前には仏足石があり、山門のそばには十二支を彫り込んだ

かわいい地蔵さんが並んでいた。

通りを先に進んで黒目川の神山大橋を渡る。きれいな流れにコイ

がたくさん泳いでいた。

次の三差路を左折、コンビニ・ローソンのある三差路を東に向かう

と、北側の台地下に弁財天の宝泉(ほうせん)寺がある。

本堂の前に大きな桜が枝を広げ、庫裡(くり)の前にある柿の実を

ついばむ鳥の声がにぎやか。

山門前にある、6面体の石幢(せきどう)に地蔵菩薩が刻まれた石幢

六地蔵や、3人の童子がすがりつく地蔵菩薩は、江戸時代の信仰の

様子を伝える貴重な文化財である。

もとの道を戻り、往路で曲がった三差路の先へ、左カーブの手前で

南へ入ると、黒目川の昭和橋に出る。橋を渡らず、左岸の川沿いに

ツツジの植え込みのある遊歩道に入る。流れにはカルガモの家族が

見える。

落合川との合流点まで進み、黒目橋を渡って落合川左岸に入り、

すぐ先の下谷橋で右岸へ回る。流れ沿いの遊歩道は、「黒目川落合

川ジョギング・ウオーキングコース」になっていて、ウオーキングや

ジョギングする人たちが多い。

この流れもきれいで、カルガモやコイがたくさんいる。新落合橋で

再び左岸へ、コサギが2羽、水草の上に立っていた。対岸の不動橋

広場を眺めながら進み、西武池袋線の橋脚下をくぐり、老松橋まで

行く。

南東約300mに竹林公園があるというので寄ってみる。昔ながら

のカーブの道を少し上り、道標に従って屋敷林の間を東に入ると、

もうそう竹の竹林がある。

昔は市内の農家にはどこにもあったものだが、近年の開発で残り

少なくなったという。

3600㎡の竹林には遊歩道があり一周できる。がけ下に回ると、

農家のそばからきれいなわき水が流れ出ており、カルガモが10数

羽体を休めていた。

落合川に戻り先に進む。川幅が広くなった辺りでカモに餌を与え

ている人がいて、そばに何10羽ものカモやハトが群がる。

昨秋たくさん実った柿が、そのまま残っている。近くの川沿いでは、

ボケが咲き始めていた。

毘沙門橋の北、信号のそばを東に戻ったところに毘沙門天の

多聞寺(たもんじ)があった。本堂は近代的なコンクリート造り、武蔵

野三十三観音第5番札所である。

嘉永5年(1852)建立の山門は、村のケヤキを落合川に流して

江戸に運び、彫刻を施して戻し、近くの大工が造営したものという。

道路際には、弘化2年(1845)造立の庚申塔が立っていた。

毘沙門橋を渡り、南南西500mほどにある南沢緑地保全地域にも

回ってみる。落合川沿いを少し先、氷川神社の南から支流のせせ

らぎを聞きながら進むと、その水源になっているのが南沢緑地。

武蔵野の面影を残すクヌギ、コナラ、シラカシ、ヤマザクラなどの

斜面林が残り、がけ下4か所から豊富な湧水が流れ出ている。

湧水量は1日約1万㌧あり、東京の名湧水57選にも選定され、

一部は水道の水源として利用されているという。この地にこれだけ

豊富な湧水があるとは知らなかった。

毘沙門橋に戻る前に氷川神社に参拝して行く。石段を上がると

社殿の前に茅の輪(ちのわ)が設けてあり、この日は新年祈祷を

受ける人々が何組か来ていた。

毘沙門橋を渡り、信号の一つ北のT字路を西に向かう。東久留米

駅西口からの通りに、東久留米市立中央図書館があった。

さらに進んでT字路を北に入り、すぐ左折して住宅地を抜け、都道

234号に出る。

西側にある信号の先を北に、参道を進めば布袋尊の米津寺(べい

しんじ)。久喜藩主や長瀞藩主だった米津(よねきつ)家の菩提寺と

して、万治元年(1658)に創建された寺である。

コンクリート造りの本堂、正面に安置された小さな布袋尊の横に、

一輪の花が添えられていた。

墓地には、多摩地区でただ一つという大名家墓地で都指定史跡、

米津家の墓地があり、六角塔身型の墓石や石灯籠などが並んでいた。

東側の通りに出て北に向かう。久留米高校の先で黒目川の落馬橋

を渡って、左岸を東に進む。2つ目の中橋の通りを北に入ると、三差

路に石橋供養塔が立ち、その前に3つの石が埋め込まれていた。

力石と呼ばれるもので、かつてこの辺の若者たちの力比べに使わ

れた石とか。一番大きいのは45貫(約190㎏)と刻まれ、これを

持ち上げることが一人前の基準になっていたようだ。

少し車が多いがそのまま東に進む。曲橋からの三差路のすぐ先

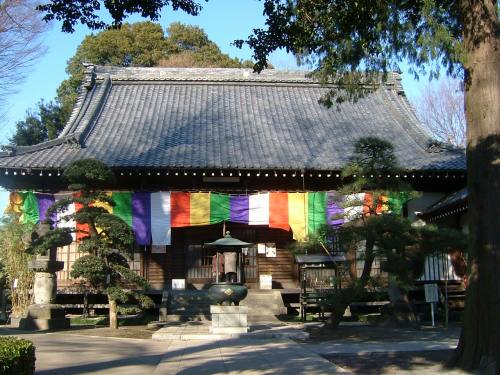

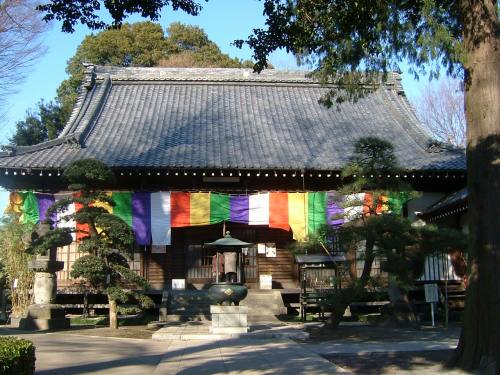

に最後の大圓寺(だいえんじ)がある。

平安初期の天安2年(858)開山という古寺。残る恵比寿尊、福禄

寿尊、寿老尊の三尊が山門に安置されている。

境内は広く、りっぱな鐘楼や新しい護摩堂などが目につく。桜、松、

イチョウ、ケヤキ、サザンカなど樹木も多い。本堂前の松の下に、

上野の寛永寺から贈られたという約250年前の灯ろうがあった。

延享3年(1746)造立の馬頭観音、延宝8年(1680)造立の庚申

塔、弘化年間(1844~)作と推定される穀櫃(こくびつ)(下の写真)

などの文化財も残っている。

帰路は、黒目川の新大橋を渡ってさらに東に向かう。西武池袋線

の踏切を越えて右折、線路沿いに進んで、東久留米駅北口に戻った。

(参考タイム)東久留米駅10:40ー浄牧院10:46~11:00ー宝泉寺11:10

~20ー老松橋11:53ー竹林公園12:00~05ー老松橋12:10ー多聞寺

12:25~31ー南沢緑地保全地域12:37~45ー南沢氷川神社12:50~54

ー米津寺13:24~39ー大圓寺13:58~14:15ー東久留米駅14:24

(天気 快晴、距離 9km、地図 志木、吉祥寺、歩行地 東京都

東久留米市)

の東久留米七福神です。昨年正月に歩いたものです。

============================

2005年1月10日〈月〉 東久留米七福神めぐり

東久留米七福神は、巡るお寺は5寺だけだが、雑木林や竹林、

わき水、黒目川と落合川の清流など、武蔵野の自然とのふれ合い

も楽しめるコースになっている。

西武池袋線東久留米駅東口に下車、東北に向かって一直線に

伸びた通りを進む。通りの街路樹はケヤキとハナミズキである。

2つ目の信号機の先、左手が大黒天の浄牧院(じょうぼくいん)。

白木が新しい山門には、精巧な龍などの彫刻が施されている。

本堂も再建されて新しいが、文安元年(1444)の創建といわれ、

かつては近郷に10か寺の末寺があったという禅寺である。

境内には、市天然記念物の太いカヤの木がある。目通り3.5m、

高さ18m、樹齢は400年というが見事な樹勢、ケヤキやイチョウ

の大木もある。

本堂前には仏足石があり、山門のそばには十二支を彫り込んだ

かわいい地蔵さんが並んでいた。

通りを先に進んで黒目川の神山大橋を渡る。きれいな流れにコイ

がたくさん泳いでいた。

次の三差路を左折、コンビニ・ローソンのある三差路を東に向かう

と、北側の台地下に弁財天の宝泉(ほうせん)寺がある。

本堂の前に大きな桜が枝を広げ、庫裡(くり)の前にある柿の実を

ついばむ鳥の声がにぎやか。

山門前にある、6面体の石幢(せきどう)に地蔵菩薩が刻まれた石幢

六地蔵や、3人の童子がすがりつく地蔵菩薩は、江戸時代の信仰の

様子を伝える貴重な文化財である。

もとの道を戻り、往路で曲がった三差路の先へ、左カーブの手前で

南へ入ると、黒目川の昭和橋に出る。橋を渡らず、左岸の川沿いに

ツツジの植え込みのある遊歩道に入る。流れにはカルガモの家族が

見える。

落合川との合流点まで進み、黒目橋を渡って落合川左岸に入り、

すぐ先の下谷橋で右岸へ回る。流れ沿いの遊歩道は、「黒目川落合

川ジョギング・ウオーキングコース」になっていて、ウオーキングや

ジョギングする人たちが多い。

この流れもきれいで、カルガモやコイがたくさんいる。新落合橋で

再び左岸へ、コサギが2羽、水草の上に立っていた。対岸の不動橋

広場を眺めながら進み、西武池袋線の橋脚下をくぐり、老松橋まで

行く。

南東約300mに竹林公園があるというので寄ってみる。昔ながら

のカーブの道を少し上り、道標に従って屋敷林の間を東に入ると、

もうそう竹の竹林がある。

昔は市内の農家にはどこにもあったものだが、近年の開発で残り

少なくなったという。

3600㎡の竹林には遊歩道があり一周できる。がけ下に回ると、

農家のそばからきれいなわき水が流れ出ており、カルガモが10数

羽体を休めていた。

落合川に戻り先に進む。川幅が広くなった辺りでカモに餌を与え

ている人がいて、そばに何10羽ものカモやハトが群がる。

昨秋たくさん実った柿が、そのまま残っている。近くの川沿いでは、

ボケが咲き始めていた。

毘沙門橋の北、信号のそばを東に戻ったところに毘沙門天の

多聞寺(たもんじ)があった。本堂は近代的なコンクリート造り、武蔵

野三十三観音第5番札所である。

嘉永5年(1852)建立の山門は、村のケヤキを落合川に流して

江戸に運び、彫刻を施して戻し、近くの大工が造営したものという。

道路際には、弘化2年(1845)造立の庚申塔が立っていた。

毘沙門橋を渡り、南南西500mほどにある南沢緑地保全地域にも

回ってみる。落合川沿いを少し先、氷川神社の南から支流のせせ

らぎを聞きながら進むと、その水源になっているのが南沢緑地。

武蔵野の面影を残すクヌギ、コナラ、シラカシ、ヤマザクラなどの

斜面林が残り、がけ下4か所から豊富な湧水が流れ出ている。

湧水量は1日約1万㌧あり、東京の名湧水57選にも選定され、

一部は水道の水源として利用されているという。この地にこれだけ

豊富な湧水があるとは知らなかった。

毘沙門橋に戻る前に氷川神社に参拝して行く。石段を上がると

社殿の前に茅の輪(ちのわ)が設けてあり、この日は新年祈祷を

受ける人々が何組か来ていた。

毘沙門橋を渡り、信号の一つ北のT字路を西に向かう。東久留米

駅西口からの通りに、東久留米市立中央図書館があった。

さらに進んでT字路を北に入り、すぐ左折して住宅地を抜け、都道

234号に出る。

西側にある信号の先を北に、参道を進めば布袋尊の米津寺(べい

しんじ)。久喜藩主や長瀞藩主だった米津(よねきつ)家の菩提寺と

して、万治元年(1658)に創建された寺である。

コンクリート造りの本堂、正面に安置された小さな布袋尊の横に、

一輪の花が添えられていた。

墓地には、多摩地区でただ一つという大名家墓地で都指定史跡、

米津家の墓地があり、六角塔身型の墓石や石灯籠などが並んでいた。

東側の通りに出て北に向かう。久留米高校の先で黒目川の落馬橋

を渡って、左岸を東に進む。2つ目の中橋の通りを北に入ると、三差

路に石橋供養塔が立ち、その前に3つの石が埋め込まれていた。

力石と呼ばれるもので、かつてこの辺の若者たちの力比べに使わ

れた石とか。一番大きいのは45貫(約190㎏)と刻まれ、これを

持ち上げることが一人前の基準になっていたようだ。

少し車が多いがそのまま東に進む。曲橋からの三差路のすぐ先

に最後の大圓寺(だいえんじ)がある。

平安初期の天安2年(858)開山という古寺。残る恵比寿尊、福禄

寿尊、寿老尊の三尊が山門に安置されている。

境内は広く、りっぱな鐘楼や新しい護摩堂などが目につく。桜、松、

イチョウ、ケヤキ、サザンカなど樹木も多い。本堂前の松の下に、

上野の寛永寺から贈られたという約250年前の灯ろうがあった。

延享3年(1746)造立の馬頭観音、延宝8年(1680)造立の庚申

塔、弘化年間(1844~)作と推定される穀櫃(こくびつ)(下の写真)

などの文化財も残っている。

帰路は、黒目川の新大橋を渡ってさらに東に向かう。西武池袋線

の踏切を越えて右折、線路沿いに進んで、東久留米駅北口に戻った。

(参考タイム)東久留米駅10:40ー浄牧院10:46~11:00ー宝泉寺11:10

~20ー老松橋11:53ー竹林公園12:00~05ー老松橋12:10ー多聞寺

12:25~31ー南沢緑地保全地域12:37~45ー南沢氷川神社12:50~54

ー米津寺13:24~39ー大圓寺13:58~14:15ー東久留米駅14:24

(天気 快晴、距離 9km、地図 志木、吉祥寺、歩行地 東京都

東久留米市)