中央通りの傍で、オオアワダチソウを抜き取っていたら、ハンゴンソウの葉に、お尻が縞模様で大きい、不格好な虫を見つけた。

コガネムシの仲間かと思い調べてみたがなかなか見つからない。

触角のかたちからするとハムシの仲間かもしれないが図鑑ではみつからなかった。

「ハムシ」で検索してようやくたどり着いた。

「縞模様の大きなお尻」はお腹で、卵がいっぱい入っているらしい。

北海道と本州の平地~山地に生息し、8~9月に見られる。

ハムシの中では大型で1㎝ほど。アザミ類やフキの葉を食べる。

中央通りの傍で、オオアワダチソウを抜き取っていたら、ハンゴンソウの葉に、お尻が縞模様で大きい、不格好な虫を見つけた。

コガネムシの仲間かと思い調べてみたがなかなか見つからない。

触角のかたちからするとハムシの仲間かもしれないが図鑑ではみつからなかった。

「ハムシ」で検索してようやくたどり着いた。

「縞模様の大きなお尻」はお腹で、卵がいっぱい入っているらしい。

北海道と本州の平地~山地に生息し、8~9月に見られる。

ハムシの中では大型で1㎝ほど。アザミ類やフキの葉を食べる。

「日本では、戦後生まれの世代が、今や、人口の八割を超えています。あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。」 以上は、安倍首相の戦後70年談話の一部です。

「しかし、それでもなお、私たち日本人は、世代を超えて、過去の歴史に真正面から向き合わなければなりません。謙虚な気持ちで、過去を受け継ぎ、未来へと引き渡す責任があります。」 以上も、安倍首相の戦後70年談話の一部です。

順序を逆に言うと、「世代を超えて過去の歴史に真正面から向き合います。謙虚な気持ちで過去を引き継ぎます。ですから、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。」(この辺で勘弁して下さい)とうい事だと思います。

では、「世代を超えて、過去の歴史に真正面から向き合う…」ためには、安倍総理大臣の談話策定に向けて議論を重ねてきた、政府の有識者懇談会の報告書も指摘しているように「近現代史教育の強化」が必要。加害の歴史をしっかり教えるが不可欠です。歴史の教科書が重要になります。

ところが、安倍首相のお友達「日本会議」のメンバーが作っている育鵬社の歴史教科書での、二度の世界大戦について扱った章には以下の様に書かれているとうのだ。

「太平洋戦争」という名称については「米英に宣戦布告したわが国は、この戦争を『自存自衛』の戦争としたうえで、大東亜戦争と名付けました」と当時の政府見解を借りて、戦争の正当化とも取れる記述がなされる。 戦時中の国民の暮らしを取り上げた章は「国民の多くはひたすら日本の勝利を願い合い、励まし合って苦しい生活に耐え続けました」など、あたかも国民が戦争をすすんで受け入れたかのように説明。一方で、原子爆弾の投下については広島・長崎ともに日付と死者数が簡単に記載されているだけだ。

詳しくは⇒こちら

これからの子供達(国民)は、先の戦争は「自衛の戦争であり間違っていなかった」と理解する事になってしまいます。そして「戦争法案」が成立するとどうなるか。

これは、安倍晋三によち狡猾に仕組まれた欺瞞だ。

歴史の教科書がこの有り様では、今後の内閣総理大臣は、毎年8月14日に謝罪を続けなければなるまい。

森のおんがくかい

風のおと、鳥のこえをききながら、子どももおとなもみんなで楽しみましょう!

日 時:2015年9月6(日) 10:30~12:30

場 所:萩の里自然公園 センターハウス

*参加無料* 申込不要*

主 催:*みみずく文庫* 問い合せ Fax 84-7202

自動販売機はないので飲み物は各自で持ってきて下さいね。

終了後、持参のお弁当を食べるのも楽しい。

詳しくは⇒萩の里自然公園お知らせブログ

■ 日 時:9月5日(土)9時30分~12時 雨天・荒天中止

■ 集 合:萩の里自然公園駐車場

■ 持ち物:草に露があるので長靴をお薦め、飲料水、虫除け対策

(必要に応じて雨具、あれば図鑑類・虫眼鏡・双眼鏡・デジカメ)

■ NWポールを利用される方は、先端のゴムチップを使用下さい。

■ 参加費:無料

障害保険等には入っていませんので自己責任でのご参加をお願いします。

■ 問合せ先:担当 坂本 090-9526-5825

萩の里自然公園管理運営協議会

詳細は⇒萩の里自然公園お知らせブログ

山本太郎8/19 「いつ植民地をやめるんだ今でしょ 戦争法案 廃案以外ありえない」【全】

田原総一朗「安倍首相の安保政策は米国『対日レポート』の丸写しだった」

集団的自衛権の行使容認を柱とする安全保障関連法案が国会で議論されているが、ジャーナリストの田原総一朗氏は、米国のあるレポートと日本の安保関連法案の内容が同じだと指摘する。

* * *

国権の最高機関である国会の場で、自民党が推薦した長谷部恭男氏を含む3人の憲法学者が、いずれも安保関連法案を「憲法違反」だと指弾した。

政府、自民党は「『違憲じゃない』という著名な憲法学者もいっぱいいる」などと主張したり、1959年の砂川事件の判決を持ち出したりして、世論、マスコミ、野党の批判を強引に封じ込めようとしているが、「いっぱい」とは誰かと問われた政府の答弁者は3人の学者の名前しかあげられなかった。まるで子供のケンカだ。それに、砂川事件の判決を引き合いに出すことは、昨年7月の閣議決定のときには公明党が反対したため封印していたはずである。

http://dot.asahi.com/wa/2015061700069.html

安保関連法案は「第3次アーミテージ・ナイレポート」の要望通り?(田原総一朗の政財界「ここだけの話」)

ホルムズ海峡への掃海艇を日本は単独で派遣せよと「レポート」

今回の安保関連法案で安倍内閣は「周辺事態法」を「重要影響事態法」に変えようとしている。1999年、小渕内閣のときに成立した「周辺事態法」は、朝鮮半島など日本周辺地域で有事が起きた際に自衛隊も行動するというもので、地理的な制約がある。しかし、新しい「重要影響事態法」によって、自衛隊の活動範囲は地球規模に拡大されることになる。

なぜ安倍内閣は「ホルムズ海峡での掃海作業」を言い出したのか。「第3次アーミテージ・ナイレポート」を読むと、はっきりと「イランがホルムズ海峡を封鎖する意図もしくは兆候を最初に言葉で示した際には、日本は単独で掃海艇を同海峡に派遣すべきである」と言及しているからだ。それを実現するには、「周辺事態法」を改正して地球の果てまで行けるようにせざるを得なかった、ということが改めてよくわかる。

レポートは日本の「武器輸出三原則の緩和」についても指摘している。「米国は、『武器輸出三原則』の緩和を好機ととらえ、日本の防衛産業に対し、米国のみならずオーストラリアなど他の同盟国に対しても、技術の輸出を行うよう働きかけるべきである」というのだ。

そして、レポートの原文を読むと、驚くことに集団的自衛権については、「集団的自衛の禁止は同盟の障害である」(Prohibition of collective self-defense is an impediment to the alliance)と言い切っている。

安倍内閣は集団的自衛権を行使できる要件として、2014年7月に「武力行使の新3要件」を閣議決定した。日本の存続が危うくなった場合に武力行使できるというものだが、これは個別的自衛権の延長で解釈できるものであり、わざわざ集団的自衛権と断ることはないのではないか。

今年もサケが遡上する季節になりました。

2012年9月~12月にかけてサケの産卵床の水温を調べたが、報告する機会を得る事ができなかったので、このブログで一部を報告する。

NPO法人ウヨロ環境トラストによるウヨロ川のサケの調査は4年目になる。多くのサケが遡上し、自然産卵している事が確認された。(ウヨロ川中流部における2012年度サケ調査報告書 表2) ※概要版しか公表されていない。

サケとカラフトマスの産卵環境(北海道さけ・ますふ化場研究報告22号)によると、サケの産卵は河川の砂礫地帯の湧水のある場所が選ばれるといわる。ウヨロ川中流部における2011年度サケ調査報告書では、河床水温の高い場所を選好する傾向は、河川水温の高い産卵期前期には見られず、水温の低くなる後期にその影響が強いとされる。その具体的な様子はどのようなものなのだろうか。サケの卵は受精後産卵床でふ化し、さけます類の人工ふ化放流に関する技術小史(序説)によると、積算水温900 ~1,000 ℃・日で稚魚となり、産卵床から河川へ浮上するという。卵黄のうが無くなると自ら採餌して生きていくことになる。ウヨロ川では、概ね9月中旬から12月下旬にかけて、少しずつ場所を変えながら産卵する様子が観察される。それぞれ何時頃浮上するのだろうか。ウヨロ川で自然産卵して再生産されるサケの様子を、さらに知る手掛かりになればと考え、河川水と産卵床の水温を継続的に測定して大雑把に浮上時期の推定を試みた。

Ⅰ.調査方法

水温調査は、ウヨロ川中流部におけるサケ調査の調査範囲のうち、1A~3Eの区域とした。9~12月の各月毎に、産卵後時間が経過していないと見られる産卵床を数ヵ所ずつ選定し、河川水と産卵床内の水温を毎月1回継続的に測定した。測定した産卵床の位置(産卵床№)を図1に示す。産卵床内の水温は川底の砂利の下15~20㎝の水温を測定した。測定位置がずれないように測定点の目印を工夫したが、大雨による増水で流失し継続できない箇所もあった。

Ⅱ.調査結果

1.産卵床の分布と水温測定した産卵床の位置(図1 □内の数字は産卵床に付けた番号)

2.測定データ 省略

3.産卵床内の水温と河川水水温の差について

産卵後第1回目の測定に於ける産卵床内の水温と河川水水温の差は、産卵床によりごく僅か(1℃未満)であったり、7℃近い差があったり様々だったが、翌年4~6月には、全ての産卵床で河川水水温の方が高くなった。

4.産卵日が9月の産卵床について(産卵床1,2,3,4)

産卵日が9月の産卵床の産卵後第1回目の測定での水温は、全ての測定ポイントで河川水よりも僅かに低かった(-0.4~-2.7℃)。河川水水温の低下に伴い僅かな水温差のまま低下した産卵床1,2が1月に、水温差が-2.2と-2.7℃の産卵床3,4は、河川水よりも温度低下が少なく、12月末には浮上したと推定された。これらの産卵床は、調査区域1C,2A,3C, に分布していた。

5.産卵日が10月の産卵床について(産卵床5,6,7,8,9)

●産卵日が10月の産卵床は、産卵後第1回目の測定での水温が、河川水水温より僅かに低い産卵床と高い産卵床があった。温度差の範囲は-0.4~+0.3℃であった。 産卵後第1回目の測定での水温差がプラスの産卵床は温度低下の度合が少ない傾向があり、1~3月に浮上したと推定される。(産卵床7,8,9) これらの産卵床は、調査区域1C,2Bに分布していた。

● 温度差がマイナスの(河川水より低かった)産卵床は4月の中旬に浮上したと推定された。(産卵床5,6)これらの産卵床は、調査区域2A,3B に分布していた。

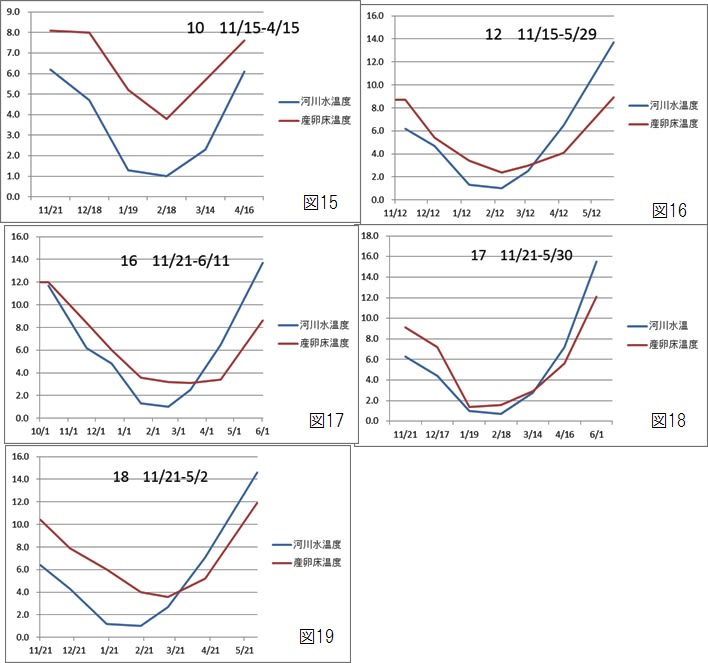

6.産卵日が11月の産卵床について(産卵床10,11,12,13,14,15,16,17,18)

●産卵日が11月の産卵床は、産卵後第1回目の測定での水温が、全ての産卵床で河川水水温より高かったが、水温差のバラツキは大きく+1.8~+7.6℃の範囲であった。

産卵後第1回目の水温差が大きい産卵床、水温の低下少なく1、2月の水温差が大きい産卵床は、1月末から3月に浮上したと推定された。(産卵床11,13,14,15) これらの産卵床は、調査区域2D,3B, 3C,3D,に分布していた。

●河川水温の低下と平行的に水温が低下した産卵床は、4月中旬から6月中旬に浮上したと推定された。(産卵床10,12,16,17,18)

これらの産卵床は、調査区域1A, 1C,2B,3C,に分布していた。

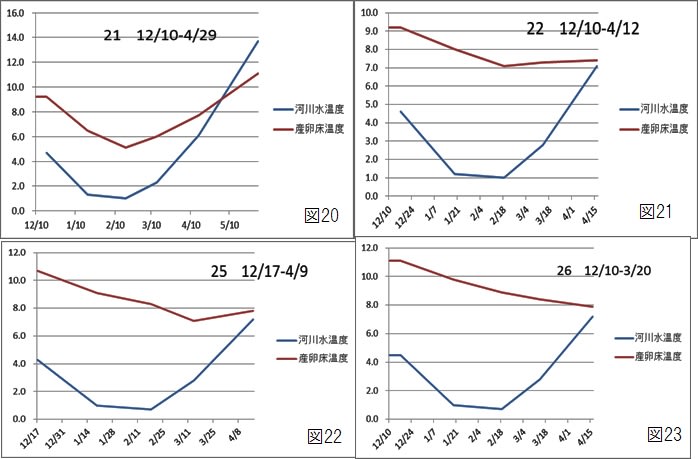

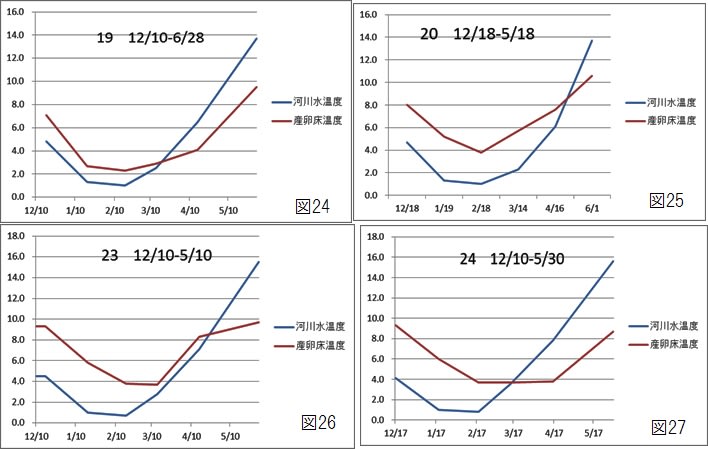

7.産卵日が12月の産卵床について(産卵床19,20,21,22,23,24,25,26)

●産卵日が12月の産卵床は、産卵後第1回目の測定での水温が、全ての産卵床で河川水水温より高かったが、水温差のバラツキは大きく+2.3~+6.6℃の範囲であった。

産卵後第1回目の水温差が大きく、水温の低下が少ない産卵床は、3末から4月の中旬に浮上したと推定された。(産卵床21,22,25,26) これらの産卵床は、調査区域3A, 3B,に分布していた。

● 産卵後第1回目の水温差が比較的小さく、河川水温の低下と平行的に水温が低下した産卵床は、4月末から6月末に浮上したと推定された。(産卵床19,20,23,24) これらの産卵床は、調査区域1A,1C, 3B,3Eに分布していた。

8.陸上から観察した産卵後期(11~12月)の産卵場所の変化

産卵するエリアは日毎に小さくなった。

Ⅲ.考察

1年ほどもかかってしまった測定作業を終えて、何かが分ったというよりも疑問が増えた。素人の素朴な疑問や感想を書き留めておきたい。

1.産卵床内の水温と河川水水温

産卵床内の水温が、①河川水水温低下とともに低下し、水温差は1℃未満から2℃程度のもの、② ①より大きい水温差をほぼ保ちながら河川水水温の低下とともに低下するもの、③初めから水温差が大きく、河川水水温の低下に伴いやや低下するが、水温差がより大きくなるものなど、概ね3つに分けられるように見える。サケが産卵する条件の一つとされる湧昇水が存在していると考えられる。自然産卵する川を保全するには、その保全が重要と考えられる。これらの地下の水の流れは、何に由来するものだろうか。河川及び周辺の地形や地理的環境とどのような関係があるのだろうか。

2.水温の差と産卵時期と浮上時期の関係(図29 データラベルは産卵床№)

同じ時期に遡上・産卵しても、産卵した場所により水温やその変化の傾向が異なる事から、浮上時期もかなり異なる結果となった。河口近くに捕獲施設があることから遡上数は変化するが、9月から12月にかけて3つのタイプの湧昇水がある場所で、継続的に産卵が行われ、12月から6月にかけて、次々と稚魚が浮上していると考えられる。知見に乏しい素人としては新鮮に感じた。この中に温暖化を生き抜くサケがいるのではないだろうか。

3.生き物としてのサケの不思議

サケ類は精度の良い生物時計を保有しており、索餌場から母川沿岸までの回遊に要する時間、および母川の河口から産卵場までの遡上行動に要する時間を計算していると考えられている(上田宏 サケ学入門)という。主として9月の産卵床内の水温の違いは、1℃未満のものもあった。サケは産卵場所をどのように決めるのだろうか。精密な温度センサーも持っているのかもしれないし、わずかな水の流れを鼻先の皮膚で感知するのか、或いは嗅ぎ分けるのだろうか。産卵後期(11~12月)の産卵場所が日毎に狭くなる様子が観察された(図28)。精度の良い生物時計を保有しているとすると、かなり正確に生まれた場所の近くで産卵することも考えられる。生き物としてのサケの不思議を改めて感じた。

4.浮上した稚魚は生きていけるのだろうか。

9月の産卵により生まれた稚魚は12月末から1月に浮上したと推定された。2012/12/18、牧場から暖かい湧水が流入する地点の左岸近くで稚魚を、2013/01/15調査区間3Eで、死亡した卵黄嚢が残った稚魚と泳ぎ去る稚魚を確認した。河川水温は夜間には0℃近くまで低下すると考えられる。浮上した稚魚は採餌して生きていけたのだろうか。2013/2/18には、調査区間3B付近では泳ぎ回る数匹の稚魚が確認された。2013/3/14には、2Aより上流の3か所で、2013/4/16には大きな群れで泳ぐ稚魚の姿が確認された。しかし、川を歩くだけの観察ではあるが、産卵床の数からするともっと多くの稚魚が確認されても良いのではないだろうか。そんな素朴な疑問が生まれる。河川へ浮上した稚魚はどのような生活をしているのだろうか。

サケの初期生活に関する生態学的研究 帰山雅秀 によると、「浮上時において,卵黄の残存として蓄積されているエネルギーは活動代謝のためのエネルギーとして利用され,サケが外部栄養へエネルギー源を転換できない場合には発育速度は急速に減少するとみなされる。」という。石狩川上流におけるサケOncorhynchusketaの自然産卵-大規模放流個体群回帰前の実態-(旭川市博物科学館研究報告第4号)によると、伏流水を選択した産卵床の発眼および孵化までの生残が確認されている。また、豊平川のサケ産卵床における環境条件と浮上までの生残率 SALMON 情報No.3 2009年1月(有賀 望・鈴木 俊哉)によると、豊平川に産み付けられたサケの卵が稚魚となって浮上するまでの生残率は0.76 と推定されるという。ふ化場からの水が流れるイレスナイ川(図1)とウヨロ川の水温を図30に示す。河川水水温は、時刻や場所により少し変化するが12月17日4.2℃、1月19日1.2℃、2月18日0.9℃、3月14日2.6℃であった。この間のイレスナイ川の水温は2℃程度高かった。ふ化場ではウヨロ川から導水管で引いた水に地下水を汲み上げて曝気して加えている。湧水と同様に真冬でも一定の水温を保つ事も目的とされているようだ。

因みに、親鮭の遡上は1月にも2月にも数匹見られたが、岸の近くでじっとしている事が多く、産卵する様子は見られなかった。

5.ウヨロ川の産卵環境収容力

測定した26の産卵床のうち5か所は、一度産卵した場所を後から遡上したサケが掘り返して産卵したものであった。2012年は特に「掘り返し」が多く見られた。2012年はウヨロ川で自然産卵できる以上のサケが遡上したかもしれない。

6.ウヨロ川の自然産卵魚と放流魚(フットパスでの観察などから)

調査区間1Cと2Aの境界に(図1)ふ化場から稚魚を放流するイレスナイ川が流入する。この流入地点からイレスナイ川を数メートル溯ったところには、2010年末頃まで、コンクリートのプレートを鉄筋で連結して作られた「小さな滝のような落差」が在った。この落差の手前でふ化場へ向かい遡上しようとする放流魚(多分)が、順番待ち状態で多数滞留していることが多かった。夕方に遡上に成功するのを見かける事はあったが、降雨による増水を待って遡上しているようだった。滞留中に卵が成熟してしまい、かなり多くの放流魚がウヨロ川で産卵していたのではないかと推測される。プレートの裏(下)に潜り込んだ水に土砂が流されて、「小さな滝のような落差」が「短い急流」になり、その後も少しずつ流れが緩やかになってきている。翌2011年から滞留するサケの数は徐々に減少し、2012年にはウヨロ川の上流を目指すサケと孵化場を目指すサケがはっきりと分かれるかのような状況が観察されるようになってきた。今年(2013年)は、8月末から9月初めの増水時に、まとまった数のサケがウヨロ川に遡上した。その後も下流から遡上するのが見られ、イレスナイ川に遡上した数も合せて100匹程度と推測される。9月10日現在、調査区域2Aと2Bの境界(ウヨロ川中流部における2012年度サケ調査報告書図1)の淵よりも上流の4D迄の範囲にはサケの姿は無く、産卵床もホッチャレの姿も確認されていない(4Dより上流は観察していない)。すべてのサケがイレスナイ川へ遡上しているようだ。

北海道大学水産科学院 越野陽介氏による2011年度のウヨロ川での研究では、上流まで遡上した後に降河して下流域で繁殖行動するもの、上流へ遡上しそのまま繁殖行動するもの、上流へ遡上することなく下流域で産卵する遡上行動が確認されたという(ウヨロ川サケ調査報告会 2012年2月28日)。今後、放流魚がよりスムーズにイレスナイ川に遡上できる状況になれば、ウヨロ川で自然産卵により産まれて、川に戻ってきているのはどの位の数なのか、放流魚との割合など、今後の調査や観察により少しずつ明らかになってくるかもしれない。

豊平川での2004~11年の長期にわたる調査研究によると、放流稚魚より自然産卵による稚魚が10倍ではあるが、川へ帰ってきたサケの70%は自然産卵魚だったという。

叉、自然産卵するサケの回帰 試験研究は今No. 684によると、植別川での調査での河川内回帰率は、ふ化場魚の44.7倍であったという。

人工ふ化放流河川におけるサケ野生魚の割合推定(森田健太郎 高橋 悟,大熊一正,永沢 亨 独立行政法人 水産総合研究センター北海道区水産研究所)によると、調査を行った放流が行われている北海道の8河川でサケ野生魚の割合を推定したところ、ウライで捕獲されたサケに占める野生魚の割合は,調査河川全体で計算すると 28.3±1.2%,と推定された。野生魚の割合は河川や年級群によって大きく変動したが(0~50%),野生魚も十分に資源に貢献しうると考えられたという。

ウヨロ川は多くのサケが自然産卵し、産卵後の死体(ホッチャレ)が、鳥類・哺乳類などの冬の貴重な食料となる様子を、間近に見る事ができる川である。今後も可能な限りモニタリングを続けながら、多くの方々にこの川を知っていただき、そのことが、サケが自然再生産するウヨロ川の保全につながればと考えている。

2013年9月19日

NHKスペシャル 2015年6月15日 150615 『沖縄戦・全記録』【Full 】

NHKスペシャル 女たちの太平洋戦争~従軍看護婦 激戦地の記録~ 1/2

NHKスペシャル 女たちの太平洋戦争~従軍看護婦 激戦地の記録~ 2/2

数年ぶりでヤマジノホトトギスに出会えた。

花の形や花被片花柱の紫の斑など、南国の植物を思わせるエキゾチックな雰囲気さえ見せる花だ。

ヤマジノホトトギス(山路の不如帰) ユリ科 ホトトギス属

花期:8~8月 分布:北海道胆振地方以南、本州、四国、九州

山地の林内に生育する高さ30~80㎝の多年草。茎には下向きの毛がある。葉は卵状長楕円形で、表に濃い色の斑がはいる。

この斑が、ホトトギスの胸の斑に似ているというだがどうでしょう。ホトトギス

先は鋭く尖り基部は茎を抱く。花は茎の先端と葉の付根に付き、径2.5㎝ほど。紫色の斑がある花被片が6枚、雄しべが6本、花柱は3本で紫色の斑がある。

エゾシカが大好きらしく、毎年食べられてしまいここ数年は花を見る事ができなかった。

8月16日 久しぶりに萩の里を歩いた。エゾソカに食べられて今年もダメだと判っていたが、念のために確認した。

茎の先は食べられたが、葉腋からの枝を出し、その先に花芽をつくり見事に2輪の花が咲いていた。別の茎には蕾が。

来年も是非見たいものだ。

6月26日 今年は大いに期待した。

7月7日 見事にきれいに食べられてしまった。

一本杉通りで見たヤマジノホトトギス 2004/08/23 一本杉通りでは今年も姿を見る事はできなかった。

里自然公園の小沼で、挺水植物であるアゼスゲの葉につがいのトンボを見つけた。

素人としてはアオイトトンボか?

アオイトトンボ アオイトトンボ科

北海道から九州まで広く生息しており、平地や低山地の森林内の湿地や沼地やその近くで見られる。

北海道では7~9月に見られ、大きさは36~43㎜。

よく似たエゾアオイトトンボは稀にしか見る事ができないという。

イトトンボの仲間はよく似た種があり、素人では見分けるのが難しいようだ。

7月8日 萩の里自然公園の彩りの森で見た、不明のイトトンボの仲間

日の当たる笹の葉上にへばり付くように止まっていた。

萩の里自然公園の湿地などの植物

小沼の周囲の若いハンノキ林の小さなヤチ坊主に、ヒメナミキが密生していた。

ヒメナミキ(姫浪来)シソ科 多年草 花期:6月下旬~9月 分布:北海道、本州、九州

山地~低地の湿地に生える多年草。高さ10~40cm。軟らかな細い茎の断面は四角形。

葉は狭卵状三角形で1~2㎝で先は尖らない。

短い柄があり対生する。花は上部の葉腋に1個ずつつき、花冠は5㎜ほどで細かな毛が生えているようだ。

上下2唇形で下唇は大きく幅が広い。

ヒメナミキはかつてミズバショウ通りの傍でも見られたが、萩の里自然公園の駐車場からセンターハウスへ向かう舗装道路の傍にも見られる。

白老では、湿地に生えるとされる植物が平地でみられることが多いようだ。

萩の里自然公園の湿地の植物

ヘラオモダカ(箆面高)オモダカ科 多年草 花期:7~9月 分布:北海道から沖縄

北海道から沖縄にかけて分布し、湖沼、池、川、水田などの浅いところに生える抽水植物(根が水底の土中にあって、茎や葉が水面から上に伸びている水生植物のこと)である。

高さ30㎝~1mの無毛の多年草。ヘラ形の葉は根元に集まり、はっきり区別し難い葉柄を含めて長さ20~30cmで、厚みがある。花は3本ずつ輪生する枝につき、径は8㎜ほど。花弁と萼片は3個。外側の6個が雌しべで、中央に多数の雄しべがある。

近似種のサジオモダカは、葉はサジ形で基部が円形で、柄との境界は明瞭。

花期は7~9月だというが、もう終わりとう感じであった。

花のアップは、2010/08/10 ヨコスト湿原