街道ウォーク>旧中山道>馬籠宿~大井宿(恵那駅)

2012年10月7日 15回目

茄子川焼

茄子川焼は天正六年(1587)の頃、瀬戸の加藤吉右衛門が諏訪の前窯場に来て、施釉(ゆう)陶器を焼いたのがはじめといわれています。天保三年(1832)広久手の丹羽九右衛門が先年より始めた陶器作りの改良を図り、土岐郡妻木村の加藤喜兵衛を師匠に迎えて磁器製造を起こしました。同八年篠原利平治が同じ広久手で陶器作りをはじめ、同十四年には諏訪の前で安田新吉が土地の人々に呼びかけて、磁器製造を興しました。茄子川焼が発展したのは弘化二年(1845)篠原利平治が越中(富山県)から来た水野粂造と共同で五室の連房式登り窯を築いてからであります。人気があったのは陶土になまこ釉をかけて焼成した、独特の風雅な味をつくり出した奥州の相馬焼に似た「茄子川相馬」でありました。 明治に入って窯株制度が廃止になると、鯉ヶ平の藤井久左衛門が鈴木栄八と共同で、九谷の職人を呼び寄せて、茄子川ではめずらしい九谷風の茶器などを焼きました。販路は木曽、伊奈、松本方面が多く、中山道を旅する人々には峠の茶屋や窯元でも売っていて、村の重要産業として明治末期まで続きました。 平成元年八月二十六日建之 坂本地区文化遺産保存会

本文 cosmophantom

街道ウォーク>旧中山道>馬籠宿~大井宿(恵那駅)

2012年10月7日 15回目

茄子川(なすびがわ)

江戸時代初期の茄子川村は、御三家筆頭の尾張徳川家・その給人の山村氏(木曽方)・千村氏(久々利方)・それに旗本馬場氏ら八名の入相支配地であり、村高千三百六十八石余は、この付近でも大きな村の一つであった。中山道は村内を東西に縦貫し、中町通りの西はずれにある常夜燈は、安永五年(1776)に立てられ「是よりあきはみち」と刻まれている。この常夜燈が、遠州秋葉道との分岐点となっていた。ここから、中津川宿まで一里二十三町十一間(約6.4Km)、大井宿までは一里(約4Km)の距離であった。両宿間二里半六町(約10.5Km)、中津川・落合両宿間一里弱とくらべると、長丁場のため、ここに茄子川御小休所(篠原家)がおかれ、大名・姫宮通行などの休憩所の役割を果たした。 中津川市教育委員会

本文 cosmophantom

街道ウォーク>旧中山道>馬籠宿~大井宿(恵那駅)

2012年10月7日 15回目

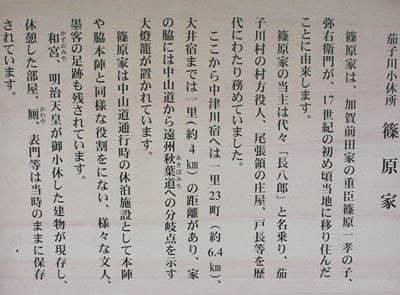

茄子川小休所篠原家

篠原家は、加賀前田家の重臣篠原一孝の子、弥右衛門が、17世紀の初め頃当地に移り住んだことに由来します。篠原家の当主は代々「長八郎」と名乗り、茄子川村の村方役人、尾張領の庄屋、戸長等を歴代にわたり務めていました。ここから中津川宿へは一里23町 (約6.4km)、大井宿までは一里 (約4km) の距離があり、家の脇には中山道から遠州秋葉道(あきばみち)への分岐点を示す大燈籠が置かれています。篠原家は中山道通行時の休泊施設として本陣や脇本陣と同様な役割をにない、様々な文人、墨客の足跡も残されています。和宮(かずのみや)・明治天皇が御小休した建物が現存し、休憩した部屋、(厠かわや)・表門等は当時のままに保存されています。

本文 cosmophantom

街道ウォーク>旧中山道>馬籠宿~大井宿(恵那駅)

2012年10月7日 15回目

尾州白木改番所跡

この番所がいつ設けられたかは詳しい記録はないが、尾張藩が享保十六年(1731)茄子川下新井に「川並番所」を設置した記録があるのでこれに対して設けられたものであろう。 寛政元年(1789)の「中山道筋道之記」には「番所錦織役所支配」とあります。尾張藩の直轄地であった木曽山から採伐した材木の輸送は重量材(丸太類)は木曽川を利用して流送し、軽量材の榑(くれ)、土居(どい)等白木類は牛、馬による駄送の方法が採られていました。 木曽川筋には各所に「川番所」が、中山道には「白木改番所」が設けられ、抜け荷の監視と量目の点検など厳しい取締りが行われていました。これ等の施設は明治四年(1871)廃藩置県の措置によって廃止されました。 平成六年四月十五日建之 坂本地区文化遺産保存会

本文 cosmophantom