街道ウォーク>旧中山道>大井宿(恵那駅)~御嵩宿(駅)

2012年11月16日 16回目

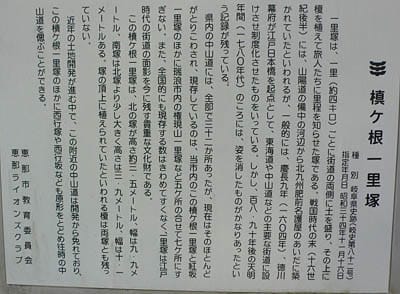

槙ヶ根一里塚(88里)

岐阜県恵那市長島町

一里塚は、一里(約4キロ)ごとに街道の両側に土を盛り、その上に榎を植えて旅人たちに里程を知らせた塚である。戦国時代の末(16世紀後半)には、山陽道の備中の河辺から北九州肥前名護屋のあいだに築かれたといわれるが、一般的には、慶長9年(1604年)、徳川幕府が江戸日本橋を起点として、東海道や中山道などの主要な街道に設けさせ制度化させたものをいっている。しかし、180・90年後の天明年間(1780年代)のころには、姿を消したものがかなりあったという記録が残っている。県内の中山道には、全部で32か所あったが、現在はそのほとんどがとりこわされ、現存しているのは、当市内のこの槙ケ根一里塚と紅坂一里塚ほかに瑞浪市内の権現山一里塚など5ヶ所の合せて7ヶ所にすぎない。また、全国的にも現存する数はきわめてすくなく、一里塚は江戸時代の街道の面影を今に残す貴重な文化財である。この槙ケ根一里塚は、北の塚が高さ約3.5メートル、幅は9.9メートル、南塚は北塚より少し大きく高さは3.9メートル、幅は10.1メートルである。塚の頂上に植えられていたといわれる榎は両塚とも残っていない。近年の土地開発が進む中で、この附近の中山道は開発から免れており、この槙ケ根一里塚のほかに西行塚や西行坂なども原型をとどめ往時の中山道を偲ぶことができる。恵那市教育委員会 恵那ライオンズクラブ

☆cosmophantom

街道ウォーク>旧中山道>大井宿(恵那駅)~御嵩宿(駅)

2012年11月16日 16回目

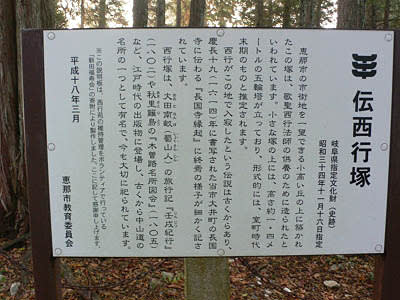

伝西行塚

恵那市長島町中野鳶ケ入

伝西行塚は、旧中山道大井宿から大湫宿への道沿いの小山を登った所にある。この西行塚のことは、江戸時代初期からその存在が伝えられている。『太田南圃蜀山人紀行』、『木曽川名所図会』『濃陽徇行記』等にも見られる。この塚は大井町長国寺縁起の記載等を根拠として西行の墓と信じられているが、五輪塔の年代から、西行の墓とは考えられない。室町末から江戸時代初期の頃に、西行を慕う人々によって建立されたと考えられる。従って「伝」の一文字を加えて指定された。岐阜県ホームページより

本文 cosmophantom

街道ウォーク>旧中山道>大井宿(恵那駅)~御嵩宿(駅)

2012年11月16日 16回目

十三峠石碑

中山道大湫宿と大井宿の間の十三峠は、その名のとおりアップダウンが多く、難所とされていました。この区間には、三十三所観音、権現山一里塚、尻冷やし地蔵、樫ノ木坂の石畳など多くの史跡が残っています。みずなみ より

本文 cosmophantom