2015年12月26・27日 広島県

広島県呉市の町並み

※ 岩国駅からJR山陽本線で呉駅へ(広島駅乗り継ぎ)。呉駅そばの本日宿泊するホテルを確かめながら、入船山へ

広島県呉市

地形的に天然の良港と言われ、古くは村上水軍の一派が根城にしており、明治時代以降は、帝国海軍・海上自衛隊の拠点となっている。第二次世界大戦中は、帝国海軍の拠点でもあり、当時は全国10大都市に数えられるほどの実に40万人を越える人口を抱えていた。

---2015年12月26日---

▲旧呉鎮守府司令長官官舎(入船山記念館)

※入船山記念館から呉駅方向へもどり大和ミュージアムへ

▲鉄のくじらを横目に大和ニュージアムへ向かう

▲10分の1サイズの戦艦大和の模型

---2015年12月27日---

まずは旧呉鎮守府庁舎(海上自衛隊呉地方総監部庁舎) へ

旧呉鎮守府庁舎(海上自衛隊呉地方総監部庁舎)

---

▲大和波止場の「しんかい」

▲潜水艦「あきしお」

海上自衛隊呉史料館(てつのくじら館)

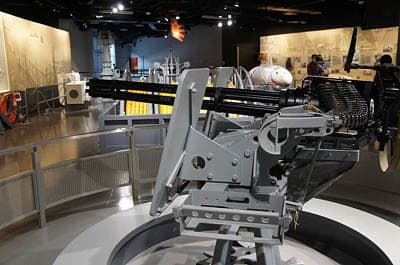

▲機雷掃海艇の一部(実物)

▲潜水艦「あきしお」の内部

※ 御手洗へ

cosmophantom