今年の文楽は、夜の部の演目が「義経千本桜」の道行初音旅と、「新版歌祭文」の野崎村の段という懐かしいもので、若手の熱演も春らしく華やいだものでした。

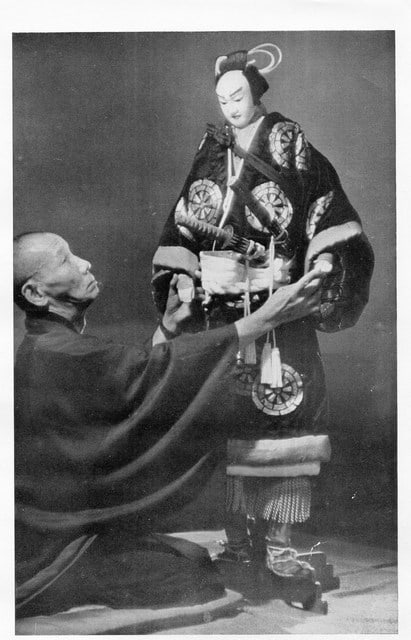

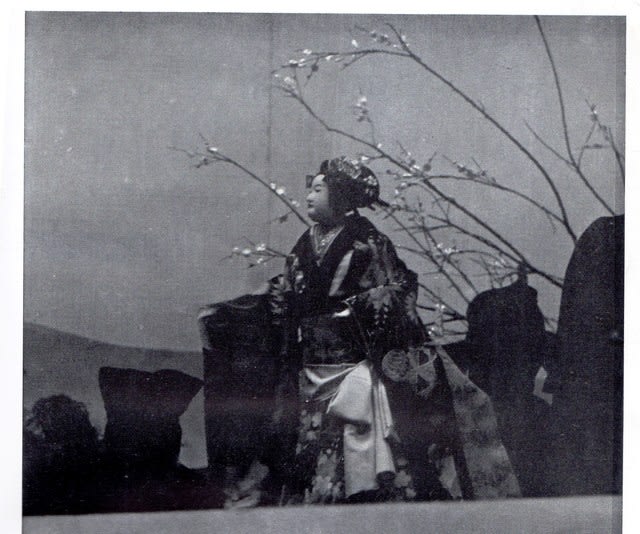

初めて「文楽」を知ったのが学生の頃で、吉田文五郎の遣う静御前でした。古本屋で求めた写真集があった筈と古い書物の本棚で探して、文五郎の抱く静御前と狐忠信。若き日の桐竹紋十郎の遣うお染に再会しました。

昭和17年に筑摩書房から出版されたA4版の年代ものです。

奥付には 定價 金拾圓 とあります。勿論、写真はモノクロで、解説文や評論、随想も旧仮名遣いですし、文字も旧漢字です。促音も大きいままの表記ですから、戦後に義務教育を受けた方たちには読みづらいものかもしれません。気づいてもっと驚いたのは、目次に並ぶ解説のメンバーが、いまや日本文化の基盤を築いた歴史上の人物として知られる錚々たる方々でした。熟読して、気持ちも新たに鑑賞に臨んだことでした。

遠からず姿を消すことになる古書と思うので、記念に写真集からスキャンして留めます。

註

旧仮名遣いと旧漢字 「大變有り難い催ほしであつたと思ふ。」「これに聯關して考へることに異存の人が多いやうであるが自分はさうは思はない」といった表記です。

吉田文五郎 四代目 明治2年(1869年)生まれ昭和37年(1962年)没

桐竹紋十郎 二代目 1920年生れ 1986年没 人間国宝

天理のしだれ桜。3階の建物よりも高い大木でした。

天理のしだれ桜。3階の建物よりも高い大木でした。