🌸ロングテールの仕事とベルカーブの仕事を学ぶ

☆橘玲さんの内容と文章、難しく難解の場合多いですが

☆切り口の違う、示唆に富んだ内容が多いので

☆読んでいくうちに理解出来て、興味惹かれてきました

⛳「ユーチューバー」は小学生の「なりたい職業」で上位

☆人気のあるスペシャリストの仕事です

☆子どもから「ユーチューバーになりたい」といわれた場合の回答

☆ベルカーブとロングテールの話をしなければなりません

☆ベルカーブとロングテールの話をしなければなりません

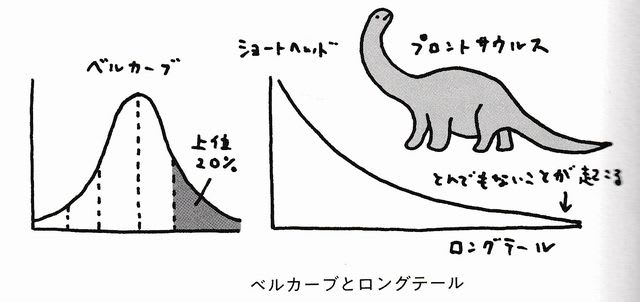

*ベルカーブは統計学でいう正規分布

*ロングテールはべき分布のこと

⛳大谷翔平はロングテール

☆スペシャリスト(専門家)の職業

☆スペシャリスト(専門家)の職業

*「ロングテールの仕事」と「ベルカーブの仕事」がある

☆ロングテールというのは、ブロントサウルスのような恐竜に見立てる

☆ロングテールというのは、ブロントサウルスのような恐竜に見立てる

*そのテール(尾)がどこまでも長く延びていくことをいう

*そして、このしっぽの先で「とんでもないこと」が起きます

*誰でもすぐに思いつくような有名人は

*誰でもすぐに思いつくような有名人は

*みんなロングテール(長いしっぽ)の先にいます

☆「需要と供給の法則」は市場経済の大原則で

☆「需要と供給の法則」は市場経済の大原則で

*たくさんあるものは価値が低く、少ししかないものは価値が高い

*ロングテールの住人は、ほんの少ししかいないからこそ

*ロングテールの住人は、ほんの少ししかいないからこそ

*ものすごく価値が高い

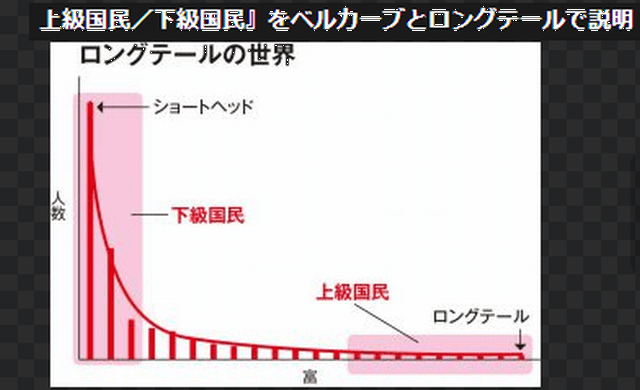

☆世界中の野球選手を、縦軸を人数、横軸を人気度にして分類する

*ロングテールの端にいるのは、大谷翔平のような「特別なスター」

☆世界中の野球選手を、縦軸を人数、横軸を人気度にして分類する

*ロングテールの端にいるのは、大谷翔平のような「特別なスター」

*そのすこし左には、プロ野球や大リーグの選手たちがいます

*彼らもまた、野球の世界では「選ばれし者たち」です

*もっとも人数の多い左端のショートヘッド(短い頭)には

*もっとも人数の多い左端のショートヘッド(短い頭)には

*草野球、会社の同好会で野球を楽しんでいるアマチュアもいます

*その中間にいるのが

*社会人野球の選手や、プロを目指して頑張っている高校球児です

☆スポーツ選手や起業家だけでなく

☆スポーツ選手や起業家だけでなく

*歌手や俳優、マンガ家や小説家、「ユーチューバー」も

*「ロングテールの仕事」です

⛳「ロングテールの仕事」と「ベルカーブの仕事」の特徴

☆「ロングテールの仕事」2つの特徴がある

①いったん成功してテールの端にいくとものすごく有名になる

①いったん成功してテールの端にいくとものすごく有名になる

*そして大金持ちになる

②ほとんどの挑戦者が成功できずに競争から脱落していく

②ほとんどの挑戦者が成功できずに競争から脱落していく

☆ベルカープの仕事の2つの特徴

*医者や弁護士、 エンジニァやプログラマー、研究者など、「専門家」

①専門家になると平均以上の収入を得られる(大富豪にはなれない)

②大学や大学院などの学歴があると、専門家になりやすい

☆ロングテールの仕事はジヤンボ宝くじのようなもの

①専門家になると平均以上の収入を得られる(大富豪にはなれない)

②大学や大学院などの学歴があると、専門家になりやすい

☆ロングテールの仕事はジヤンボ宝くじのようなもの

*当たると大きな名声と大きなお金が手に入りますが

*ほとんどはハズレです

☆ベルカーブの仕事は、当たりがたくさんあるものの

*当せん金額の少ない宝くじのようなもの

⛳仕事を成功確率で考える

☆「努力の限界効用」で説明すると

☆「努力の限界効用」で説明すると

☆ロングテールの仕事は達成度99.9%以上ないと成功できない

*甲子園に出るような選手は野球の達成度で上位1%に入るでしょうが

*甲子園に出るような選手は野球の達成度で上位1%に入るでしょうが

*それでもほとんどはプロになれずに、別の仕事につく

☆ベルカーブの仕事は、達成度85%くらいでも

☆ベルカーブの仕事は、達成度85%くらいでも

*それなりの成功を手に入れることができる

*世界的な名医にならなくても、医師という専門職になれば

*平均よりもゆたかな生活が送れるでしょう

☆ロングテールの仕事は、成果を出せるか、出せないかがすべて

☆ロングテールの仕事は、成果を出せるか、出せないかがすべて

*どんなに努力しても、成果が出ないと誰も評価してくれません

☆ベルカーブの仕事は時給の高い専門職で

☆ベルカーブの仕事は時給の高い専門職で

*働いた時間によって安定した収入が得られる

☆親としては子どもの夢を応援する一方で

☆親としては子どもの夢を応援する一方で

*失敗者がたくさんいるからこそ

*ロングテールの成功者が輝くのだという現実も

*どこかで教えなくてはなりません

☆ベルカーブの仕事で成功できるのは、だいたい20%くらいでしよう

☆ベルカーブの仕事で成功できるのは、だいたい20%くらいでしよう

*学校の成績がよければ必ずうまくいくわけではありませんが

*その多くが大学・大学院卒の学歴をもっていることも事実です

☆ロングテールの仕事の成功確率が1%とすれば

☆ロングテールの仕事の成功確率が1%とすれば

*ベルカープの仕事の成功確率はその20倍です

☆ユーチューバーの成功確率は0.1%以下でしよう

☆ユーチューバーの成功確率は0.1%以下でしよう

*ベルカーブの仕事の成功確率はその200倍以上になります

⛳「夢を追う」ということ

☆もうひとつ重要なのは、「はたらける期間」

*スポーツ選手はロングテールの仕事ですが

⛳「夢を追う」ということ

☆もうひとつ重要なのは、「はたらける期間」

*スポーツ選手はロングテールの仕事ですが

*肉体的な制約から、せいぜい20年です

☆医師や弁護士などのベルカーブの仕事

*健康ならいつまでも続けることができます

*はたらける期間が長ければ、生涯の収入は多くなる

☆「お金持ちになる」とは

*はたらける期間が長ければ、生涯の収入は多くなる

☆「お金持ちになる」とは

*生涯の収入が最大になるように人生を設計することです

☆ユーチューバになりたい(ロングテールの仕事に憧れる)

☆ユーチューバになりたい(ロングテールの仕事に憧れる)

*子どもも勉強したほうがいい理由です

☆しかし、子どもがこころの底から「やりたい」と思っていることを

☆しかし、子どもがこころの底から「やりたい」と思っていることを

*親が否定すると、あまりよい結果にはならない

*それにいまは、「なにをしたらいいかわからない」という

*若者がたくさんいます

*「やりたいこと」が決まっているほうがいいかもしれません

☆数少ない成功者は

*「やりたいこと」が決まっているほうがいいかもしれません

☆数少ない成功者は

*膨大な数の失敗者のなかからしか生まれない

*それに、成功する確率だってゼロではないのです

*それに、成功する確率だってゼロではないのです

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『どうしたらお金持ちになれるの?』

『ロングテールの仕事』『ベルカーブの仕事』

(『どうしたらお金持ちになれるの?』記事他より画像引用)