今日3月17日は、徳川綱吉および吉宗の養女であった竹姫(浄岸院、1705-1772)の娘であり、黒田重政(1737-1762)に嫁いだ菊姫(眞含院、1733-1808)の旧暦ではあるが命日である。

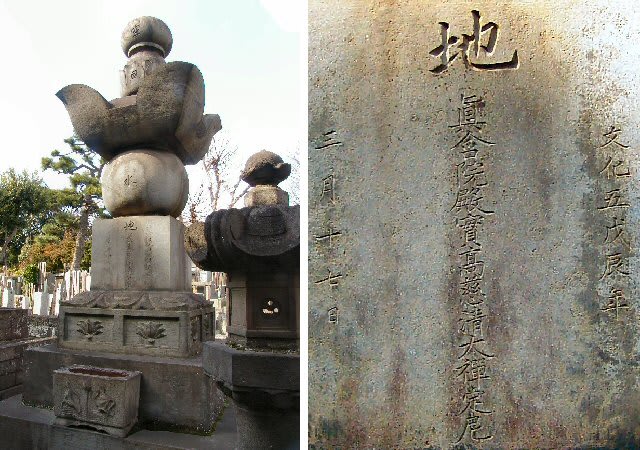

広尾の祥雲寺の墓には、「文化五戊辰年三月十七日 眞含院殿實高慈清大襌定尼」と刻まれている。

左隣には筑前福岡藩第6代藩主・継高室「圭光院」の墓、右隣には同7代藩主・治之室「瑶津院」の墓が並ぶ。

過去の関連情報

2010.12.27 東京都目黒区・祐天寺 江姫・崇源院宮殿を初公開/江戸東京博物館

臨済宗大徳寺派 瑞泉山祥雲寺(しょううんじ)

黒田忠之(1602-1654)は元和9年(1623)に、父長政(1568-1623)が没すると冥福を祈るために赤坂溜池の邸内(注1)に一寺を建立し、長政の法名・興雲をとって龍谷山興雲寺(注2)と号し、長政が崇敬した龍岳宗劉(大徳寺164世、?-1628)を講じて開山としたのが当山の始めであるという。

(注1) 寛永9年頃に作成されたとみられる武州豊嶋江戸庄図(江戸初期の地図)には、赤坂溜池の東側に黒田右衛門佐(忠之、1602-1654)の大きな屋敷が見られる。 忠之は1612年に右衛門佐に任官され、1623年に筑前福岡藩主になっている。

(注2) 渋谷区HP(区指定文化財→区指定文化財 黒田長政の墓)には、前述のことに加えて、「福岡藩主黒田長政は、京都紫野大徳寺の龍岳和尚に深く帰依していたので、元和9年に長政が 没すると、嫡子忠之は龍岳を開山として、赤坂溜池の自邸内に龍谷山興雲寺を建立しました。寛文6年(1666)には麻布台に移り、瑞泉山祥雲寺と号を改め、寛文8年(1668)2月1日、寛文の大火(注3)により現在の地に移りました。」としている。

また、江戸名所図絵では、「昔は赤坂の藩邸にありしが、麻布谷町の上の方へ移し、つひに明暦4年(1658)今の地に引くとぞ。」と書いている。

(注3) 寛文8年(1668)2月、牛込酒井忠直邸からの出火他2件と、同月6日小日向(現・文京区)からの出火を合わせ、被害は武家屋敷2,400余り、寺社130余り、町屋132町、農家170に及ぶ。

これらの記述は、いずれも黒田家側からみたもので、祥雲寺に墓がある戦国時代から江戸時代にかけての名医師・曲直瀬東井玄朔(二代道三、1549-1632)について調べていくと違う見方もできる。 朝日日本歴史人物辞典では、「玄朔は麻布に薬園地を与えられ、そこに生前建てていた瑞泉山祥雲寺(のち渋谷へ移転)に葬られた」としている。 さらに、現在の祥雲寺は、玄朔の下屋敷があった場所だとしているものもある。

別の角度から見ると、京都・大徳寺の塔頭に、長政が黒田如水(1546-1604)の菩提を弔うために建立した龍光院があり、一方、曲直瀬正琳(3代道三、1565-1611)が初代道三・曲直瀬正盛(1507-1594)の菩提を弔うために建立した玉林院がある。 初代道三および二代道三(玄朔)はともに法印であった。

黒田家、曲直瀬家とも大徳寺とは深い関係があったわけである。

2011.3.20追記

資料「大徳寺の歴史」(注4)によると、

「初在江戸麻布、名曰龍谷山興雲寺、元和中建、龍岳禾上為開祖、寛永中、移麻布南岡、改曰瑞泉山祥雲寺、寛文八年移渋谷、属玉林院、筑前国主黒田氏檀護干此」

と記されている。また、祥雲寺近くにある仏陀山天真寺(開祖仙渓宗春)も属玉林院となっている。

[(注4)参考資料. 「大徳寺の歴史」 山田宗敏編 平成5年5月 毎日新聞社発行]

写真 上左:境内、上右:黒田長政墓、下左:曲直瀬東井玄朔墓、下右:秋月黒田家墓群

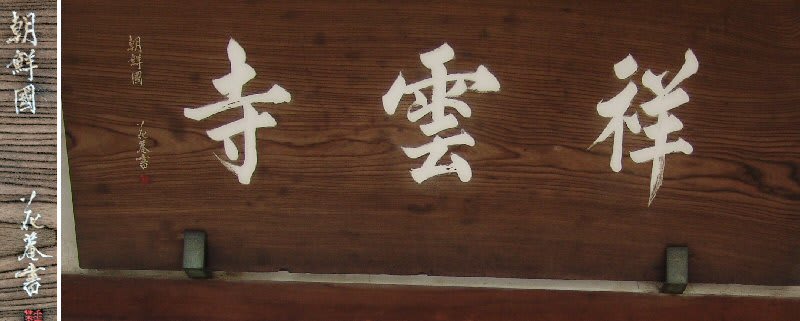

祥雲寺の扁額に、「朝鮮国 花菴書」と書かれています。花菴こと李爾芳(1676-?)は、正徳元年(1711)に第8回朝鮮通信使の写字官として派遣されて日本にやって来ました。

李爾芳については、日本はおろか韓国での情報も非常に少なく、出生などについてもわかりません。名前の読みについても、インターネットで調べられている方が時々いるようですが、今のところそれらしいものはありません。ただ、ハングル読みで이이방ですから、日本語読みにすると、「イ・イホウ」あるいは「リ・リホウ」でしょうか。

関連情報

瑞泉山祥雲寺

キーワード:浄岸院(竹姫)