先日のブログで、自己診断の結果、自分はASD(自閉スペクトラム症)かもしれないということを書きました。

それ以来、ASDについていろいろと調べるようになりました。そんな中で、西川伸一氏が運営する「オール・アバウト・サイエンス・ジャパン(AASJ)」というウェブサイトで、興味深い論文が紹介されていることを知りました。その総説論文は、ASDの人たちは社会的コミュニケーション能力が低いのにもかかわらず、人類の進化の中で淘汰されずに一定の比率で生き残ってきた理由を、様々な根拠から解説しているものです。西川氏は、グーグル翻訳を使ってでも読んでほしいと強く勧めていましたので、グーグル翻訳をしました。しかし、そのままでは誤訳や読みにくさもありましたので、自分で校正して和訳を作ってみました。

この論文はなかなか読みごたえのある内容でしたので、私のブログで何回かに分けて紹介していきたいと思います。

1回目は、タイトル、要旨、序文から。

*2回目:ASD(自閉スペクトラム症)が存在する理由・論文紹介2

「共同的道徳性の出現と新しい適応戦略の可能性」

*3回目:ASD(自閉スペクトラム症)が存在する理由・論文紹介3

「もう一つの向社会的適応戦略としての知的障害のない自閉症」

*4回目:ASD(自閉スペクトラム症)が存在する理由・論文紹介4

「知的障害のない自閉症は、価値のある技術的および社会的スキルを有している」

*5回目:ASD(自閉スペクトラム症)が存在する理由・論文紹介5

「ASを進化の文脈に含めるための進化学的基盤 」「結論」

************************************************

TIME & MIND, 2016 VOL. 9, NO. 4, 289–313

タイトル

人間の向社会性に代わる適応戦略はあるのか?人格の多様性と自閉症的特性の出現における共同的道徳性の役割

著者・所属

ペニー・スピキンズa、バリー・ライトb、デレク・ホジソンa

(aヨーク大学考古学部、ヨーク、英国; bヨーク大学ハル・ヨーク医学部および健康科学部、ヨーク、英国)

要旨

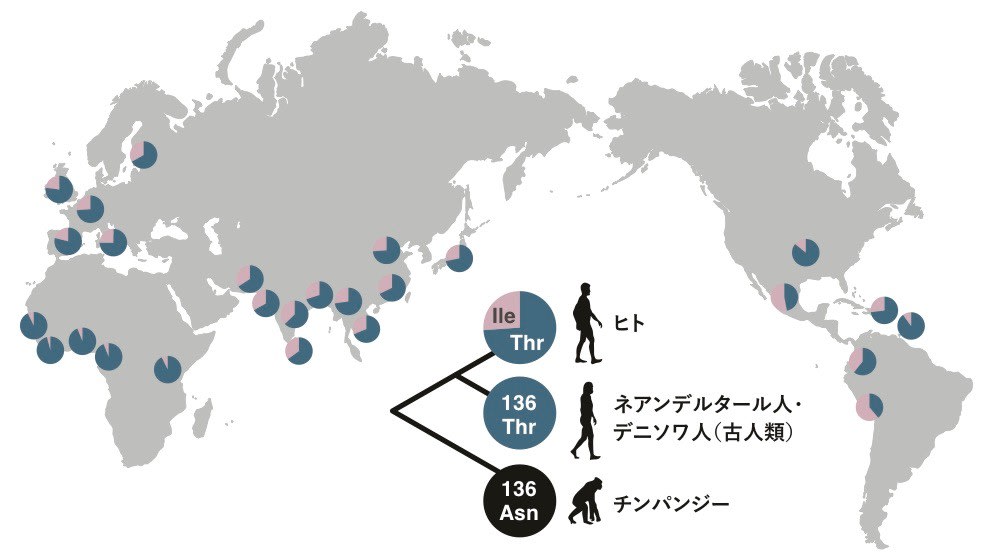

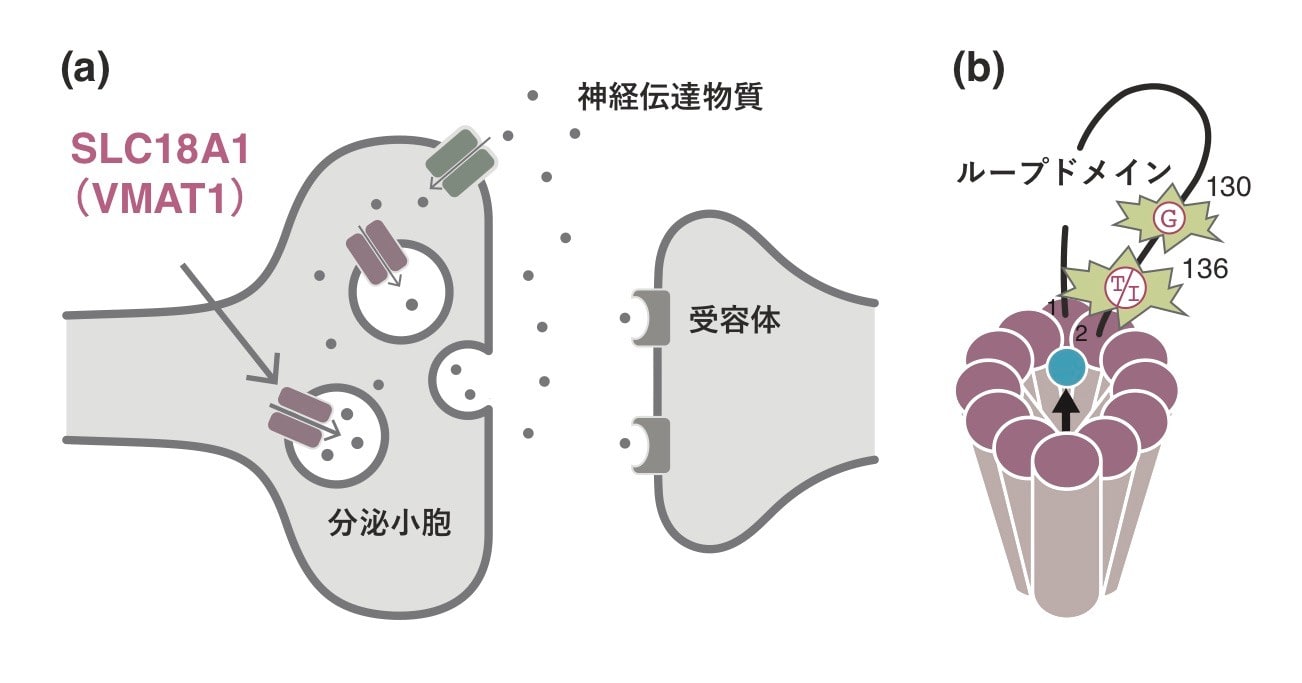

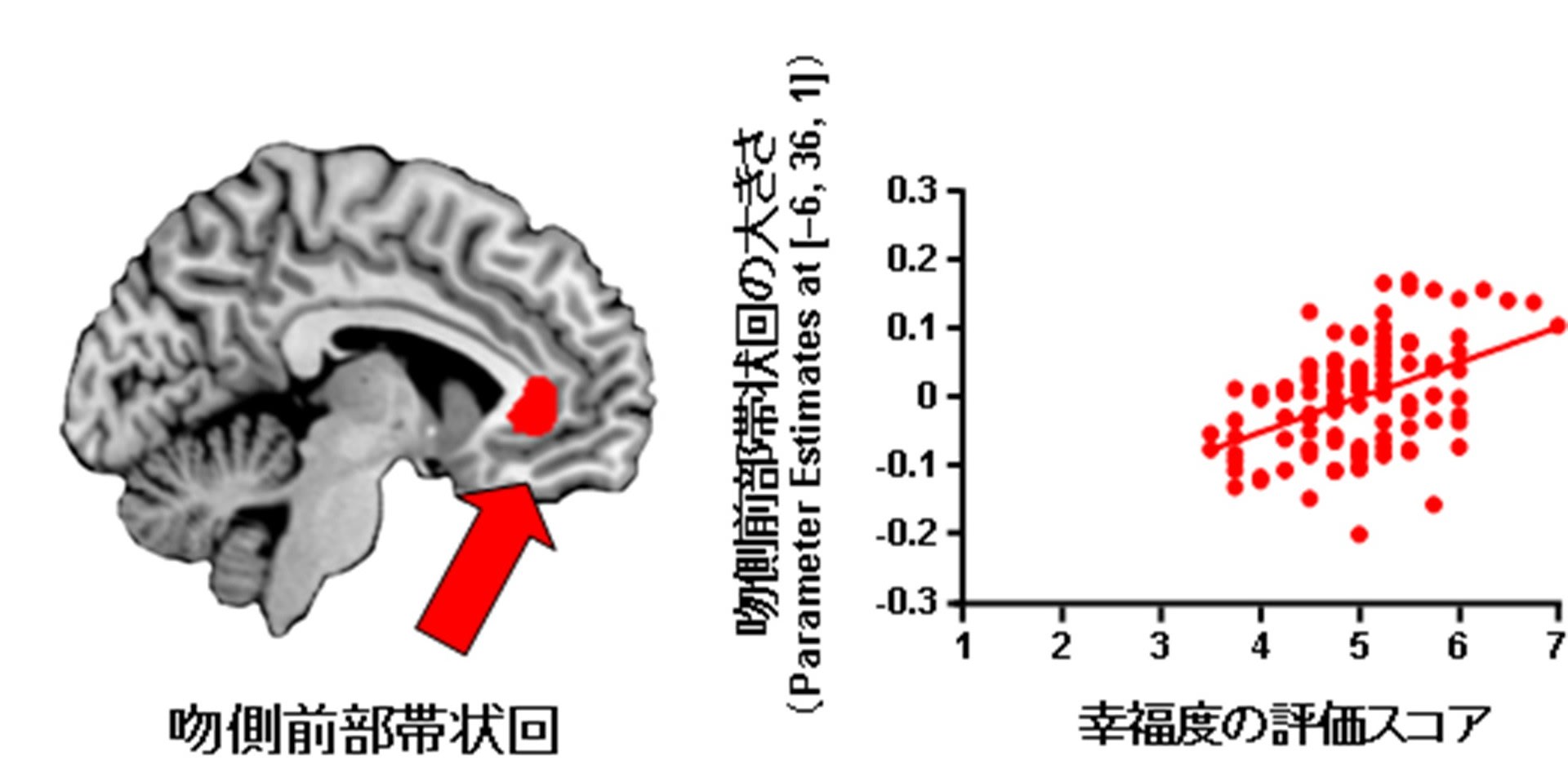

他の人の考えや感情をよりよく理解することへの選択圧は、人間の認知進化の主要な原動力と見なされています。しかし、社会的認知の進化は、社会的理解とポジティブな向社会的な評判の発達に向けた複数の戦略を伴っていて、私たちが想定するよりも複雑かもしれません。ここで、共同的道徳性の出現による脆弱性の社会的な緩衝力は、適応的な認知戦略の新しいニッチを開き人格の多様性を拡大するだろうと私たちは主張します。このような戦略には、鋭い社会的認識や他人の考えや感情について再帰的に考える能力に依存しない戦略が含まれます。特に、複雑な社会的理解の不足を補う特定の強化された技術的および社会的能力をもたらす論理と詳細に基づいた知覚スタイルが、特定の生態学的および文化的状況において低レベルで有利になる可能性を検討します。「自閉症的特性」は、さまざまな社会戦略の相互依存の文脈で、旧石器時代後期に考古学的物質文化の革新を促進した可能性があり、それが革新と大規模な社会ネットワークの台頭に貢献しました。

序文

過去10年間、人間の進化の成功における複雑な社会的理解の役割に注目が集まっています。他の心を理解するように高度に調整されていることは、選択された能力であり、人類の脳の拡張の主要な構成要素であることはほとんど疑いがありません(Dunbar 2002; Gamble, Gowlett, and Dunbar 2011)。人間は、他者の考えや動機について熟考することができることにおいて、他の霊長類よりもはるかに優れています。第一段階の「心の理論」は、心が他の人の考えを線形に考えることを可能にしますが、ほとんどの人間はより高いレベルの心の認知理論を持っています(すなわち、zが考えていることをyが考えていると、xが理解できることを推測する能力)(Dunbar 2002)。社会、社会的行動、社会的理解の発展は、時を経ることによる「心の理論」の複雑さの漸進的な増加を反映していると見なされてきました(Dunbar 2002; Gamble, Gowlett and Dunbar 2011)。

しかし、社会的認知の進化は、「心の理論」能力の複雑さの増加以上に複雑かもしれません。高レベルの再帰的「心の理論」(他者の考えのさまざまなレベルを考えること)は、私たちが最初に想定するような利点をもたらしません。再帰的「心の理論」は認知的にコストがかかります。さらに、個人レベルでは、再帰的メンタリングは、他の人が考えたり感じたりすることについての不安を引き起こし、精神病につながります(Brosnanら 2010)。社会的状況に応じた再帰的メンタリングは、コストを考慮せずに協力するとき、つまり他人の幸福によって動機付けられ、他人の意図を考えずに道徳原則を遵守する人を信頼し尊重するとき、他人からの否定的な判断をもたらすこともあり得ます。重要な状況においては、信頼できる個人をサポートするために、私たちは協力して多大な努力をしています(Hoffman, Yoeli, and Nowak 2015)。高度な視点のレベルでは、個人間の争いを高めることもでき(火に油を注ぐ)、「彼らがあなたにやろうとしていると思うのなら、あなたが彼らにそれをやれ」という状態になります(Pierceら 2013)。

「心の理論」能力の低さは、複雑な社会的関係の理解を低下させますが、共同性の文脈においてその永続性を可能にする利点ももたらします(Devaine, Hollard, and Daunizeau 2014)。 他の人の考えや感情をより強く意識し、他の心のますます複雑な直観的モデルに向かって進むような進化の圧力を一般化する一方で、現実はより複雑になりそうです。 私たちは、ますます複雑な人間社会における脆弱性の社会的緩衝は、より再帰的な心の理論を超えて、より広範な親社会的人格につながる親社会性へのさまざまな戦略を力づけてきたかもしれないと主張します。