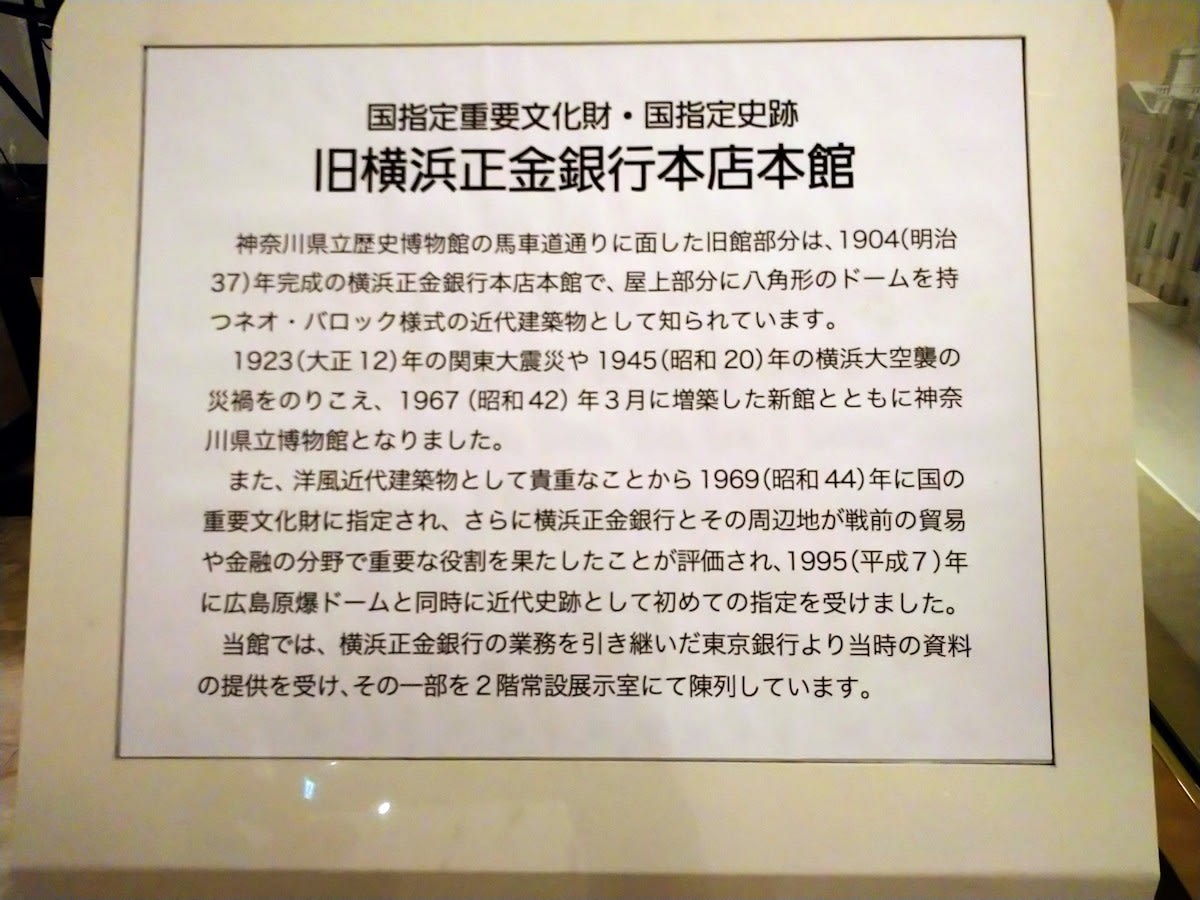

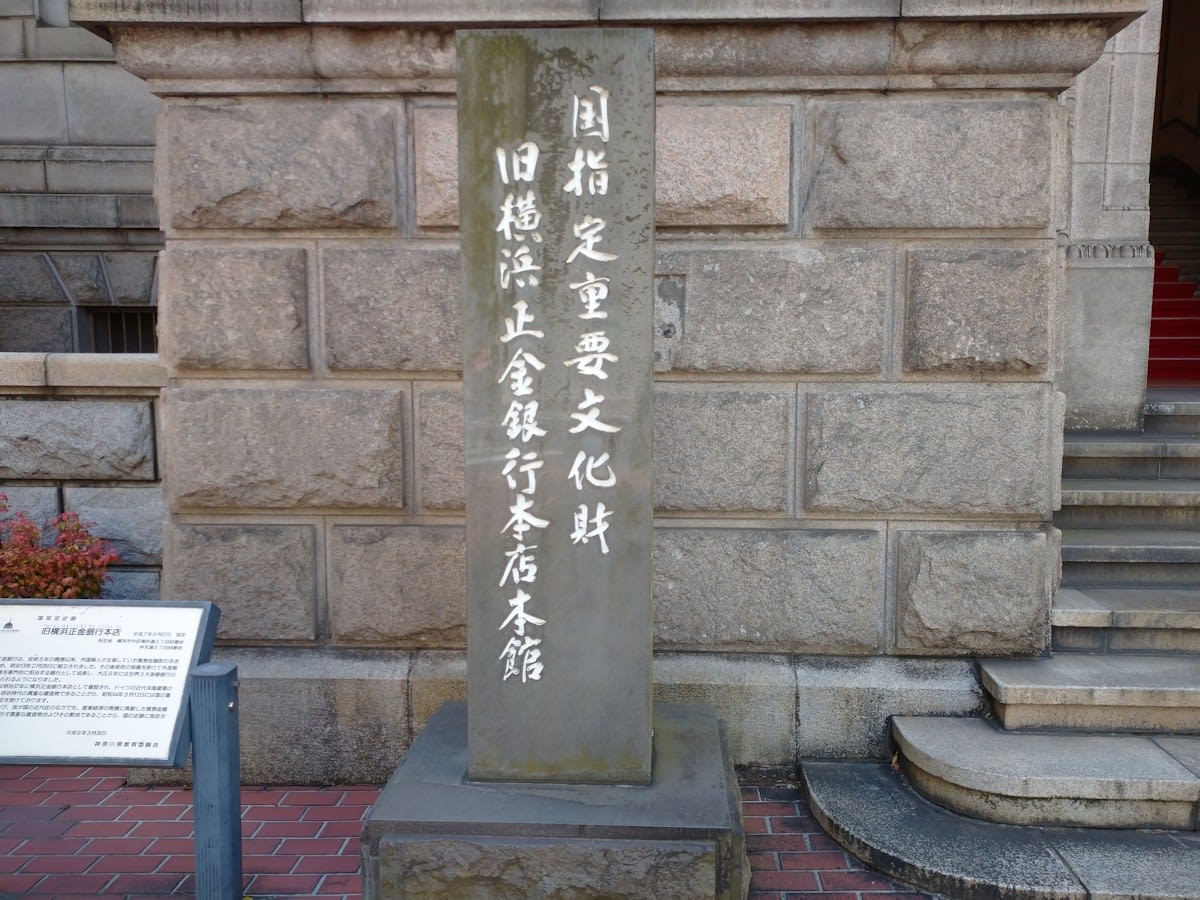

神奈川県立歴史博物館に行ってきました(2023年7月2日)。ここは、縄文の遺物が見れるということで、ブログつながりのおちゃさんに教えてもらった場所です。おちゃさんの前勤務先の銀行の前身である横浜正金銀行の建物ということで、現在は国の重要文化財・史跡に指定されています。

馬車道駅から近いですが、横浜駅から栄本町線の道路を通ってウォーキングで往復しました。鉄道のみなとみらい線だと横浜駅→新高島駅→みなとみらい駅→馬車道駅の区間に対応します。

日産本社の前の歩道橋から見る栄本町線の東方面。しばらく前は空き地が多かった通り沿いですが、今やビルがどんどん建っています。

ランドマークタワーの前まで来ました。

今日は日本丸に帆がかかっています。

横浜エアーキャビンというロープウェイ。片道1,000円かかります。私はまだ乗っていません。

左がザ・タワー横浜北仲という高層マンション、右が横浜市役所。

市役所の先の、神奈川県立歴史博物館に着きました。こちら、正面玄関から中に入ります。

常設展が見れます。入場料はたったの300円。しっかり地方税を納めているので、こういう自治体が運営する施設をどんどん活用したいものです。

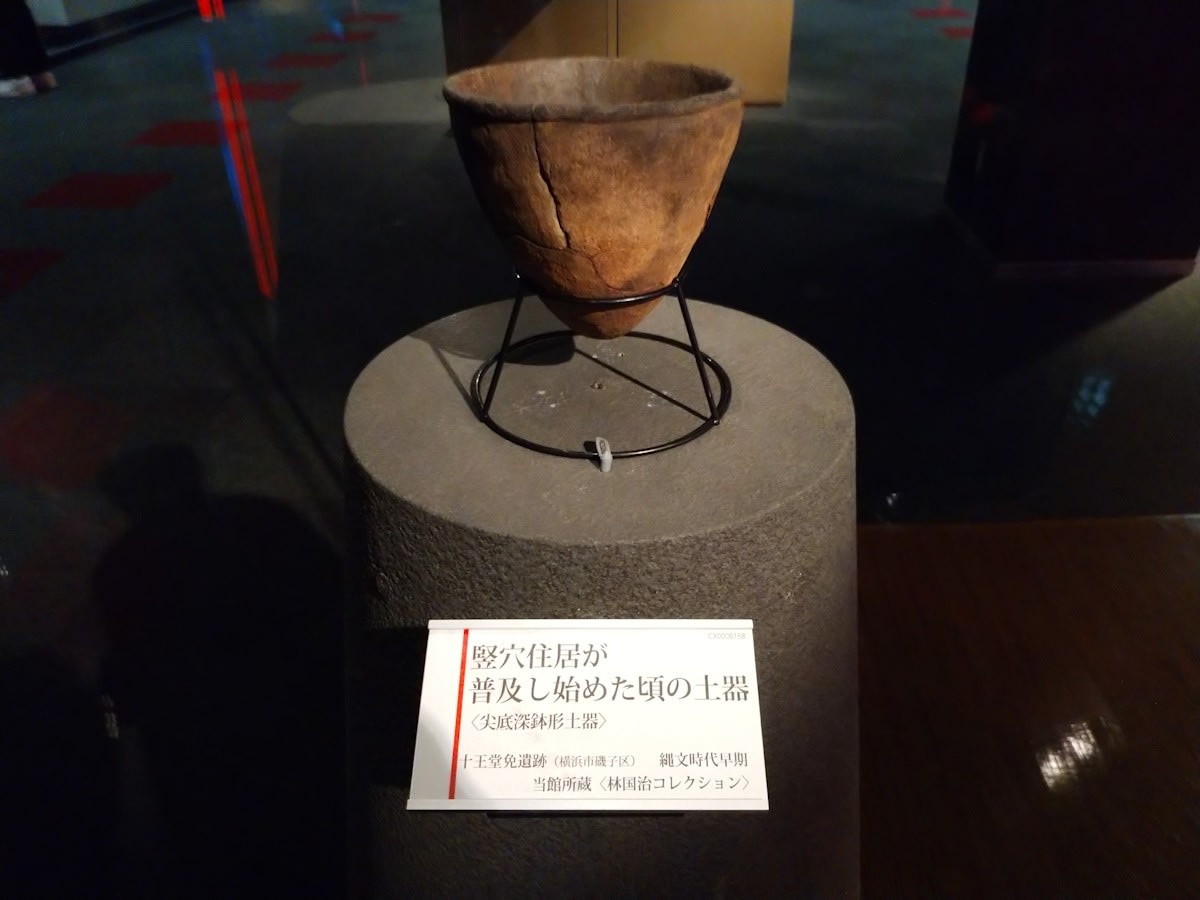

磯子区で発掘された縄文初期の土器。縄目模様はなくサラッとした表面をしていたようです。暗い館内で、スマホカメラで撮影しているので、画像がイマイチなのはご容赦ください。

これも縄文初期の土器ですが、表面に模様が入るようになっています。意外と厚みが薄くて繊細なかんじもします。いずれも底が丸くて、自立できません。下から火で温めるのに向いた形状かもしれません。

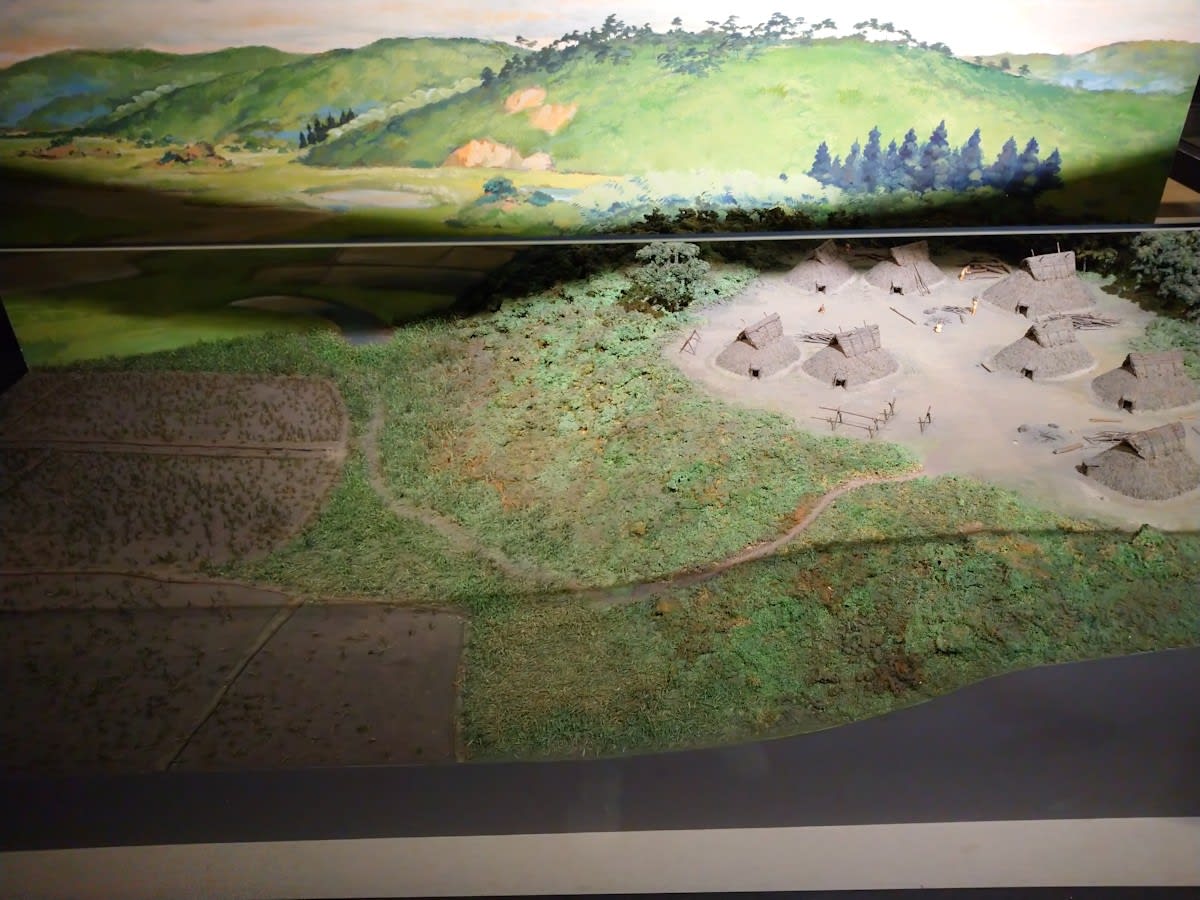

磯子区の三殿台遺跡を参考に作られた、弥生時代の集落と水田の模型。大きくなったムラどうしで戦いが起こっていたようで、農業の出現は人間にむしろ困難をもたらしたというユヴァル・ノア・ハラリの「サピエンス全史」の説とも矛盾していません。

これも磯子区の三殿台遺跡で発見された竪穴式住居の模型。

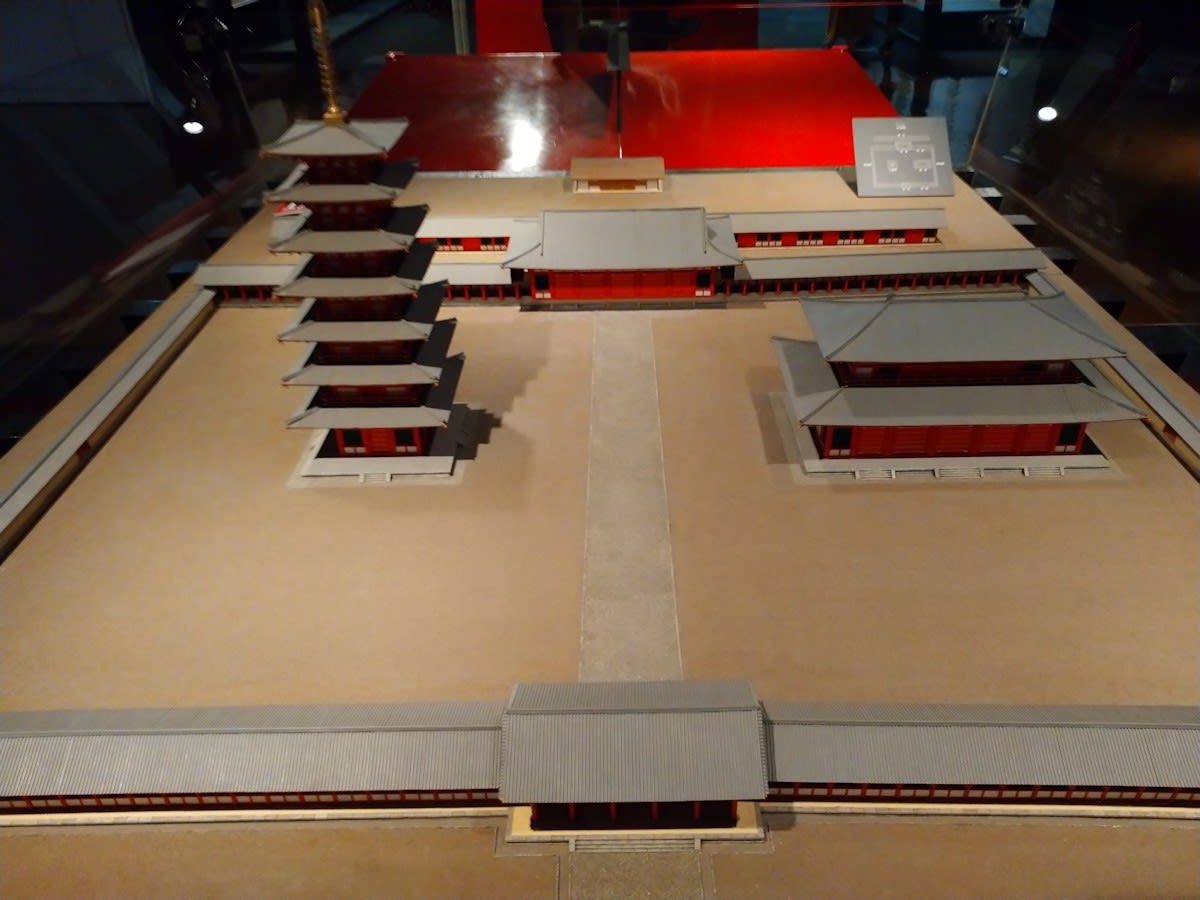

奈良時代にあった相模国分寺の模型。今の海老名駅の近くに、こんな立派な寺院があったとは驚きです。塔は七重の塔です。

円覚寺舎利殿のレプリカが館内に作られています。鎌倉時代に建てられたこのお堂は、現在国宝に指定されていて、現物は年に1、2回近くから見ることができます。私も見たことがありますが、お堂の中には入ることができません。ここでは、中まで入れます。

この箱の中に仏舎利(釈迦の歯と言い伝えられているもの)が入っているのでしょうか。

鎌倉の武士の館。

江戸時代の鎌倉の上層農民の住宅。ずっと見てきましたが、この博物館は模型の展示が充実していると感じました。ただ、照明が暗いな。あと、農民や武家が歴史の中心に描かれていますが、海民はどうしてたのか、あまり目につきませんでした。海民が、縄文の狩猟採集民の精神的末裔であるというのが私の説です。

本博物館の元の建物である旧横浜正金銀行本店の説明書き。

帰りは、馬車道玄関から出ます。赤い絨毯の敷かれた階段がなんともクラシックで重厚な感じを残しています。

これが、馬車道玄関の外観。建築用語でファサードというんでしょうか。大切に残していってほしい歴史的建築物です。