4月7日(火)、快晴。

暖かな日が続いています。周りの桜は、満開直前という感じです。

例によって、今日もいろいろの仕事をこなしました。

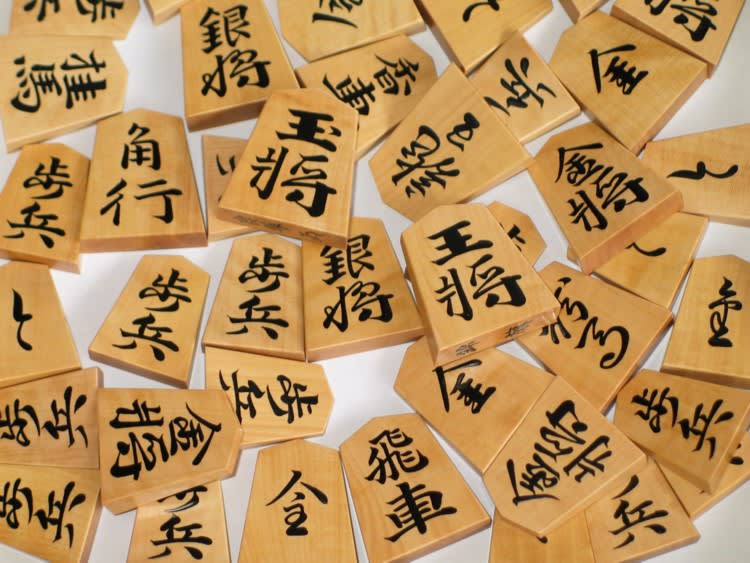

「源兵衛清安」の盛り上げ、「駒づくり教室」の教材準備、木地の発送などなど。

話は変わりますが、何でも、徳島県の鎌倉時代の遺跡から「奔横」の駒が出土したということです。

もっとも、報道では「奔横」ではなく「本横」と解説されています。

しかし、写真を見ると小生には「奔横」と読めます。

恐らくは、発掘した部署の担当者が「本横」(奔も本も、ホンですが)と読んでしまったのでしょう。

それを報じた新聞社でも、写真の文字に何の疑念も抱かずに右から左へと確認することなしに誤ったままを報道したのでしょう。

このあたりは、先日の「誤探知」発表と同じように、川上で言っていることを自分の眼で確かめればいいものを、それをしないでそのまま垂れ流すという初歩的ミスなのでしょうね。

いずれにしても「奔横」という駒は、初見です。

恐らく、昔のプレイヤーは「ホンオウ(ホンノウ。旧かなづかいではホンワウ)」と発音したのでしょうね。

この駒をめぐっては、2つの見方が出来ると思います。

1つは、音からの連想です。

「奔横」は「奔王(ホンノウ)」と同じ音になります。

このことから「奔横」=「奔王」ではないかという見方が出来ます。

「奔王」の裏は、中将棋・大将棋・摩訶大々将棋・大々将棋・泰将棋などにそれぞれあり、いずれも裏はブランクです。(多分、この駒の裏はブランク?)

もう1つの見方としては、駒の表と裏の駒名の使われ方からです。

例えば、摩訶大々将棋には、裏に「奔猪・奔熊・奔狼・奔豹・奔虎・・奔金・奔銀・・」などと、上に「奔」の字が付けられた駒が多く、それらの表は「嗔猪・盲熊・悪狼・猛豹・盲虎・・金将・銀将・・」であり、ひょっとすると、「横行」との関係がある駒なのかもしれないという見方です。

ただし、「摩訶大々将棋の横行」の裏は「金」ですから、これではありません。

だとすれば、未知の将棋だということにはなりますが・・??。

報道では、裏の文字のことには触れていませんから、恐らくはブランクなのでしょうね。

念のため、以下に徳島県埋蔵文化財センター発表の報道をコピーしておきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

将棋駒に「本横」の文字 徳島・川西遺跡

2009.3.13 21:38

このニュースのトピックス:囲碁・将棋

川西遺跡の川跡から見つかった「本横」と墨書きされた13世紀の将棋の駒=13日午後、徳島県庁 徳島市上八万町の川西遺跡の川跡で、「本横」と墨書きされた13世紀の珍しい将棋の駒が見つかり、徳島県埋蔵文化財センターが13日、発表した。

センターは鎌倉-江戸時代に武士や貴族らが楽しんだ中将棋の駒「奔王(ほんおう)」の読みに適当な文字を当てたとみており、「付近に寺院があったようで、僧侶が遊んでいたのではないか」としている。

駒は縦3・6センチ、横2センチで、裏側に文字はなかった。「金将」2枚と無地の駒1枚のほか、わんやげた、木彫りのハスの花も出土。木くずがあることから、近くに木製品の生産工房があったらしい。

中将棋は、現在普及している縦横9マスの将棋と違い、縦横12マス。対戦者はそれぞれ46枚の駒を用い、奔王は飛車と角を合わせた動きができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

暖かな日が続いています。周りの桜は、満開直前という感じです。

例によって、今日もいろいろの仕事をこなしました。

「源兵衛清安」の盛り上げ、「駒づくり教室」の教材準備、木地の発送などなど。

話は変わりますが、何でも、徳島県の鎌倉時代の遺跡から「奔横」の駒が出土したということです。

もっとも、報道では「奔横」ではなく「本横」と解説されています。

しかし、写真を見ると小生には「奔横」と読めます。

恐らくは、発掘した部署の担当者が「本横」(奔も本も、ホンですが)と読んでしまったのでしょう。

それを報じた新聞社でも、写真の文字に何の疑念も抱かずに右から左へと確認することなしに誤ったままを報道したのでしょう。

このあたりは、先日の「誤探知」発表と同じように、川上で言っていることを自分の眼で確かめればいいものを、それをしないでそのまま垂れ流すという初歩的ミスなのでしょうね。

いずれにしても「奔横」という駒は、初見です。

恐らく、昔のプレイヤーは「ホンオウ(ホンノウ。旧かなづかいではホンワウ)」と発音したのでしょうね。

この駒をめぐっては、2つの見方が出来ると思います。

1つは、音からの連想です。

「奔横」は「奔王(ホンノウ)」と同じ音になります。

このことから「奔横」=「奔王」ではないかという見方が出来ます。

「奔王」の裏は、中将棋・大将棋・摩訶大々将棋・大々将棋・泰将棋などにそれぞれあり、いずれも裏はブランクです。(多分、この駒の裏はブランク?)

もう1つの見方としては、駒の表と裏の駒名の使われ方からです。

例えば、摩訶大々将棋には、裏に「奔猪・奔熊・奔狼・奔豹・奔虎・・奔金・奔銀・・」などと、上に「奔」の字が付けられた駒が多く、それらの表は「嗔猪・盲熊・悪狼・猛豹・盲虎・・金将・銀将・・」であり、ひょっとすると、「横行」との関係がある駒なのかもしれないという見方です。

ただし、「摩訶大々将棋の横行」の裏は「金」ですから、これではありません。

だとすれば、未知の将棋だということにはなりますが・・??。

報道では、裏の文字のことには触れていませんから、恐らくはブランクなのでしょうね。

念のため、以下に徳島県埋蔵文化財センター発表の報道をコピーしておきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

将棋駒に「本横」の文字 徳島・川西遺跡

2009.3.13 21:38

このニュースのトピックス:囲碁・将棋

川西遺跡の川跡から見つかった「本横」と墨書きされた13世紀の将棋の駒=13日午後、徳島県庁 徳島市上八万町の川西遺跡の川跡で、「本横」と墨書きされた13世紀の珍しい将棋の駒が見つかり、徳島県埋蔵文化財センターが13日、発表した。

センターは鎌倉-江戸時代に武士や貴族らが楽しんだ中将棋の駒「奔王(ほんおう)」の読みに適当な文字を当てたとみており、「付近に寺院があったようで、僧侶が遊んでいたのではないか」としている。

駒は縦3・6センチ、横2センチで、裏側に文字はなかった。「金将」2枚と無地の駒1枚のほか、わんやげた、木彫りのハスの花も出土。木くずがあることから、近くに木製品の生産工房があったらしい。

中将棋は、現在普及している縦横9マスの将棋と違い、縦横12マス。対戦者はそれぞれ46枚の駒を用い、奔王は飛車と角を合わせた動きができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4月6日(月)、快晴春爛漫。

「駒づくり教室」の受講者は9人の予定です。

当初の予定した2部制は、午前午後を通じての集中講座に前倒しして、カリキュラムを受講参加の皆様へお知らせしました。

以下はその要旨です。

1、日程と時間

日程: 4月11日、25日、5月9日、の隔週土曜日の3日間。

時間: 10時より16時30分(12時~13時は昼休み)

上記に加え、5月23日(土)に、小「駒工房」にて開催。

(集合時間:13時、17時まで)

(ルート:JR加茂駅・徒歩2分。大阪駅から1時間余り)

2、1日目(4/11)

1)、教室開催に当たっての挨拶と、皆様の自己紹介

2)、材料と道具の配布と説明

3)、テキストによる工程の解説

4)、実技・「木地の成型、字母紙貼り、彫り」

5)、とにかく「1枚」を仕上げる

[宿題]1組分を成型して、字母紙を貼る

2日目(4/25)

1)、実技・「彫刻刀の研磨」とポイント

2)、実技・「残りの駒を彫る」

3)、実技・「書体銘と作者銘を彫る」

[宿題]1組分の表裏を彫り終える

3日目(5/9)

1)、実技・「彫りの点検」

2)、実技・「目止め」

3)、実技・「黒(塗料)の塗り込み」

4)、実技・「文字の研ぎ出しと研磨」で、駒が出来上がまで

[宿題]1組分を完成させる

4日目(5/23・小工房)

1)、自作駒の見せあいっこ

2)、補習

3)、熊澤コレクションの見学ほか

以上

「駒づくり教室」の受講者は9人の予定です。

当初の予定した2部制は、午前午後を通じての集中講座に前倒しして、カリキュラムを受講参加の皆様へお知らせしました。

以下はその要旨です。

1、日程と時間

日程: 4月11日、25日、5月9日、の隔週土曜日の3日間。

時間: 10時より16時30分(12時~13時は昼休み)

上記に加え、5月23日(土)に、小「駒工房」にて開催。

(集合時間:13時、17時まで)

(ルート:JR加茂駅・徒歩2分。大阪駅から1時間余り)

2、1日目(4/11)

1)、教室開催に当たっての挨拶と、皆様の自己紹介

2)、材料と道具の配布と説明

3)、テキストによる工程の解説

4)、実技・「木地の成型、字母紙貼り、彫り」

5)、とにかく「1枚」を仕上げる

[宿題]1組分を成型して、字母紙を貼る

2日目(4/25)

1)、実技・「彫刻刀の研磨」とポイント

2)、実技・「残りの駒を彫る」

3)、実技・「書体銘と作者銘を彫る」

[宿題]1組分の表裏を彫り終える

3日目(5/9)

1)、実技・「彫りの点検」

2)、実技・「目止め」

3)、実技・「黒(塗料)の塗り込み」

4)、実技・「文字の研ぎ出しと研磨」で、駒が出来上がまで

[宿題]1組分を完成させる

4日目(5/23・小工房)

1)、自作駒の見せあいっこ

2)、補習

3)、熊澤コレクションの見学ほか

以上

4月5日(日)、春霞。

写真は、工房の周りに咲いた「花にら」。

背丈は15センチほどの可憐な花ですが、好きな花のひとつです。

郡山から工房を移したとき、数株をここに移植しました。

毎年、早春の頃に白いしっとりした花を咲かせます。

晴れた日は花びらを上向きに、雨の日は少しすぼめ気味に下を向きます。

小さな花では、野に咲く「スミレ」もいいです。

寒さに強く、放っておいても増えてくれるのは、小生向きです。

種類によって、花の紫の色にもいろいろ違いがあり、中でも濃い紫が好きです。

さて、今日は京田辺に住むNさんが10時に工房に来られます。

昨年、ATCでの展示会で初めてお会いした方ですが、工房へは今日が3度目。

大変熱心で、今度の「駒づくり教室」にも参加されることになっています。

では、また後ほど。

写真は、工房の周りに咲いた「花にら」。

背丈は15センチほどの可憐な花ですが、好きな花のひとつです。

郡山から工房を移したとき、数株をここに移植しました。

毎年、早春の頃に白いしっとりした花を咲かせます。

晴れた日は花びらを上向きに、雨の日は少しすぼめ気味に下を向きます。

小さな花では、野に咲く「スミレ」もいいです。

寒さに強く、放っておいても増えてくれるのは、小生向きです。

種類によって、花の紫の色にもいろいろ違いがあり、中でも濃い紫が好きです。

さて、今日は京田辺に住むNさんが10時に工房に来られます。

昨年、ATCでの展示会で初めてお会いした方ですが、工房へは今日が3度目。

大変熱心で、今度の「駒づくり教室」にも参加されることになっています。

では、また後ほど。

4月4日(金)、晴れ。

今日は暖かでした。

昨日の続き「源兵衛清安」の盛り上げをする。

10時過ぎ、隣町の青果物卸売市場に「筍」を買いに走る。

ここには近隣の農家から「筍」が集まってくる。山城町は、京筍の本場。

あまり大きくない箱に入った5本2キロの値段が、消費税込みで1575円。

これを買って帰る。

すぐさま泥を落とし、家内にバトンタッチして、昨日、到着した新作の駒袋をチェックする。

写真はその一部です。

昨年は120、今回は130枚作り内90枚は本日出荷し、残りは各柄数枚ずつになりました。

柄は12種類。残りの写真は明日載せます。

どれも正絹の西陣織、紐まで正絹、縫製も京都の上等品です。

1つ税送料込みで4200円ですが、3つ纏めると1万円でお分けします。

今日は暖かでした。

昨日の続き「源兵衛清安」の盛り上げをする。

10時過ぎ、隣町の青果物卸売市場に「筍」を買いに走る。

ここには近隣の農家から「筍」が集まってくる。山城町は、京筍の本場。

あまり大きくない箱に入った5本2キロの値段が、消費税込みで1575円。

これを買って帰る。

すぐさま泥を落とし、家内にバトンタッチして、昨日、到着した新作の駒袋をチェックする。

写真はその一部です。

昨年は120、今回は130枚作り内90枚は本日出荷し、残りは各柄数枚ずつになりました。

柄は12種類。残りの写真は明日載せます。

どれも正絹の西陣織、紐まで正絹、縫製も京都の上等品です。

1つ税送料込みで4200円ですが、3つ纏めると1万円でお分けします。

4月2日(木)、晴れ。

写真は、私の部屋から南東の方角を見た朝の景色です。

土手の向こうの桜が、少し咲き始めていますが、花冷えが続いているので満開は一週間ぐらい先でしょうか。

昨日の会報17号は、写真のみにて失礼しました。

遅ればせながら、解説いたします。

冒頭は、第5回の作品展の予告。昨年に引き続いて大阪の三越百貨店で、開催することが決まったとの告知です。

昭和55年6月ですから、会を創設して2年半で5回目の作品展です。

3ページと4ページには、石井さんと二人で、漫画家の「つのだじろう」さんのお宅を尋ねた訪問記を載せています。

この頃、つのださんは「5五の龍」という将棋漫画本を出すなど売れっ子でした。

駒づくりにも興味を持つようになり、手紙をいただいたので、新宿のご自宅訪問となりました。

翌日は、千葉県の大沢甫さんという駒づくりの大先輩のご老人を尋ね、何十年前の昔話を興味深く聞き間した。「木村のヨッチャン」の話も聞きました。「木村のヨッチャン」は木村十四世名人の若かりし頃の呼び名です。

編集後記には、カメラマンの川中啓一君と四国の松山に行ったことが書いてあります。大阪からフェリーで松山に朝早く着いて、道後温泉での宿泊予約をして、宇和島に向かったとあります。

宇和島は、伊達政宗の子・秀宗の城下町です。その博物館に江戸時代の将棋盤と駒があるということで、実見と撮影に行きました。

駒は大阪の「安清」。この宇和島訪問は、雑誌「将棋讃歌」で発表しました。

このとき撮った写真は、パネルにして現在も工房に飾ってあります。

写真は、私の部屋から南東の方角を見た朝の景色です。

土手の向こうの桜が、少し咲き始めていますが、花冷えが続いているので満開は一週間ぐらい先でしょうか。

昨日の会報17号は、写真のみにて失礼しました。

遅ればせながら、解説いたします。

冒頭は、第5回の作品展の予告。昨年に引き続いて大阪の三越百貨店で、開催することが決まったとの告知です。

昭和55年6月ですから、会を創設して2年半で5回目の作品展です。

3ページと4ページには、石井さんと二人で、漫画家の「つのだじろう」さんのお宅を尋ねた訪問記を載せています。

この頃、つのださんは「5五の龍」という将棋漫画本を出すなど売れっ子でした。

駒づくりにも興味を持つようになり、手紙をいただいたので、新宿のご自宅訪問となりました。

翌日は、千葉県の大沢甫さんという駒づくりの大先輩のご老人を尋ね、何十年前の昔話を興味深く聞き間した。「木村のヨッチャン」の話も聞きました。「木村のヨッチャン」は木村十四世名人の若かりし頃の呼び名です。

編集後記には、カメラマンの川中啓一君と四国の松山に行ったことが書いてあります。大阪からフェリーで松山に朝早く着いて、道後温泉での宿泊予約をして、宇和島に向かったとあります。

宇和島は、伊達政宗の子・秀宗の城下町です。その博物館に江戸時代の将棋盤と駒があるということで、実見と撮影に行きました。

駒は大阪の「安清」。この宇和島訪問は、雑誌「将棋讃歌」で発表しました。

このとき撮った写真は、パネルにして現在も工房に飾ってあります。

4月1日(水)、曇り一時雨。

まあ、あんまり小生には関係が無いことだが、本日はエイプリルフールだとか。

朝から昨日の続きです。盛り上げる前の研磨を少しして、都合2組分が終わる。

この内、1組の盛り上げを開始することに。

どれから始めようかと一瞬考えて、いつものとおり「と金」から始めました。

どれから始めても本当は同じことではありますが、「と金」なら手早いので、仕事が進んでいるのとが実感しやすいし、仕事の区切りが早くつく訳です。

それに、新しく漆しごとを始めるにあたって、漆の調子の見極めをしたいので、結果を早く知りたいということもあります。

今日は、エイプリルフール。

表題と中身が違っていても、本日はご容赦いただいて、では、おやすみなさい。

おっと、4月1日で、1つだけ記憶していることがあります。

木村茂夫さん。そうです「香順」さんがお亡くなりになったのがこの日。

15年余り前のことですが、そのことだけは今も記憶しています。

まあ、あんまり小生には関係が無いことだが、本日はエイプリルフールだとか。

朝から昨日の続きです。盛り上げる前の研磨を少しして、都合2組分が終わる。

この内、1組の盛り上げを開始することに。

どれから始めようかと一瞬考えて、いつものとおり「と金」から始めました。

どれから始めても本当は同じことではありますが、「と金」なら手早いので、仕事が進んでいるのとが実感しやすいし、仕事の区切りが早くつく訳です。

それに、新しく漆しごとを始めるにあたって、漆の調子の見極めをしたいので、結果を早く知りたいということもあります。

今日は、エイプリルフール。

表題と中身が違っていても、本日はご容赦いただいて、では、おやすみなさい。

おっと、4月1日で、1つだけ記憶していることがあります。

木村茂夫さん。そうです「香順」さんがお亡くなりになったのがこの日。

15年余り前のことですが、そのことだけは今も記憶しています。

駒の写真集

リンク先はこちら」

http://blog.goo.ne.jp/photo/11726