僧伽小野で美味しい煎茶と朝食を済ませて向かった先は城南宮です。

家内から曲水の宴の日本庭園と枝垂れ桜が綺麗かもとの提案で伺った次第です。

それまで、城南宮とな何ぞや? 何処にあるの? と、何も知りませんでした。

城南宮HPから『ご祭神と歴史』の項目を引用させて頂きます。

ご祭神と歴史

延暦13年(西暦794年)の平安京遷都に際し、都の安泰と国の守護を願い、国常立尊(くにのとこたちのみこと)を八千矛神(やちほこのかみ)と息長帯日売尊(おきながたらしひめのみこと)に合わせ祀り、城南大神と崇めたことが城南宮のご創建と伝え、城南宮とは平安城の南に鎮まるお宮の意味です。

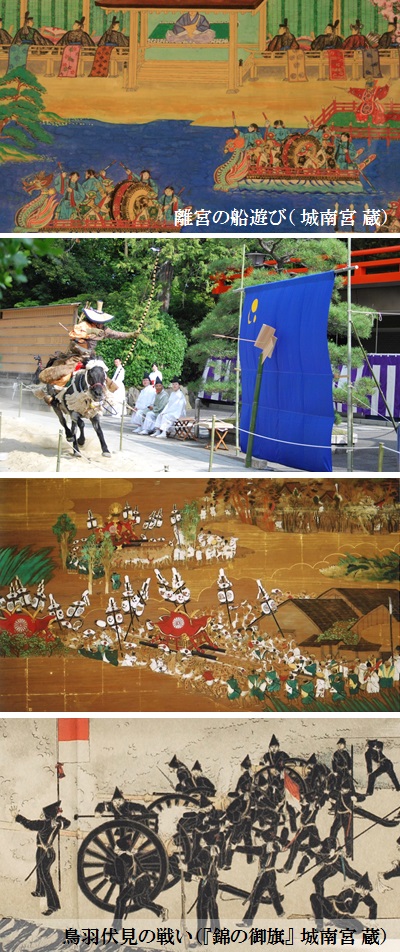

平安時代後期、白河上皇や鳥羽上皇によって、城南宮を取り囲むように城南離宮(鳥羽離宮)が造営されて院政の拠点となると、城南宮は離宮の鎮守として一層崇められ、9月の城南祭では神輿行列に加え、流鏑馬や競馬(くらべうま)も行われ大いに賑わいました。2K㎡にも及ぶ離宮は政治・文化の中心となり、歌会や雅やかな宴や船遊びも行われ、王朝文化が花開きました。後鳥羽上皇は日照りの時、雨が降り天下泰平であるよう城南宮に祈り

つたへ来る 秋の山辺の しめの内に

祈るかひある あめの下かな

と詠まれました。また城南離宮の御殿は、熊野詣の精進所や方違(かたたがえ)の宿所にも充てられ、上皇や貴族は方位の災厄から無事であるよう祈願されました。このように城南宮の方除(ほうよけ)の御神威は平安時代の昔より顕われています。

承久3年(1221年)、後鳥羽上皇は朝権を回復すべく城南流鏑馬の武者揃えと称して兵を募られ、鎌倉幕府との間に承久の乱が起こりました。

江戸時代には「大日本不易太大神宮(おおやまとふえきだいだいじんぐう)」と尊称され、城南祭では、3基の神輿が氏子区域を巡行、周囲の村々に住む人の一番の楽しみになっていました。霊元法皇(れいげんほうおう)や和宮親子(ちかこ)内親王の方除のご祈祷を奉仕し、孝明天皇には正五九月にご祈祷を修められ、この慣わしは「正五九参り」として今に続いています。

明治維新を決定づけた鳥羽伏見の戦いは、城南宮の参道に置かれた薩摩藩の大砲が轟いて始まったのであり、錦の御旗が翻って旧幕府軍に勝利すると薩摩の軍勢は城南宮の御加護によって勝利を得られた、と御礼参りに訪れました。

こうして1200年の歴史を重ねてきた城南宮は「方除の大社」と仰がれ、引越・工事・旅行の安全、厄除を願う全国の人々から、日々の暮らしの守り神と、篤く尊崇されています。

城南宮へのアクセス方法は大きく分けて二種類でした。自分が選んだのは最寄り駅の竹田駅からバスに乗って城南宮へ行く方法です。で、竹田駅前でバスに乗るときに城南宮へ行きますかと尋ねたためか、バス停で降りてからどちらに向かうべきかスマホのマップを開いていたら、スピーカーで教えてくれた親切な運転手さんでした。バス停から少し離れていていましたが、迷うことなく伺う事ができました。(書きかけ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24