先生がたくさんいて,指導してくれるので,本当に有り難いです。

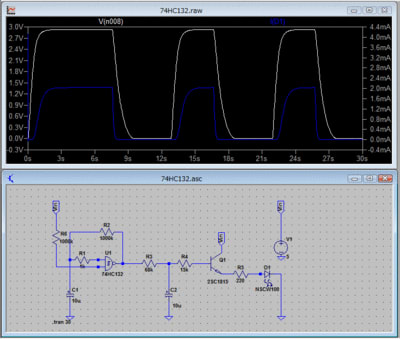

何とか,74HC132をLTspiceに登録でき,シミュレートすることができました。

こんな感じになりました。ここから,抵抗やコンデンサ等を変化させて様子を見ることができます。

******************************************

忘れないうちに,登録の仕方を記録しておきます。

てるさんに感謝!!

まず,ライブラリーのありかですが,ここを見つけました。

「LT wiki」

http://ltwiki.org/index.php?title=LTspiceIV-library_Library_Listing_Expanded

ここから該当のするファイルをメモ帳に貼り付けて,適当なところに **.txtで保存します。

74hc.libのファイル・・・・メモ帳で保存すると,.txtとして保存されます。74hc.txt

これを後に,LTspiceのLIBホルダーの中の subホルダーに入れて,拡張子を.libに変更します。

同様に

[ \sym\Dig_Add\74HC\ ] [ \ ] [ .. ]

の中から,74HC132.asyを探して,開きます。

これを,.txtとして適当はところに保存。

winのエクスプローラを開いて,progrum file(×86)→LTC→LTspiceⅣ→lib→symと開くと,Digitalというホルダーに

先ほど保存した74HC132.txtを流し込み,その上で拡張子を,.asyと変える。

ここまでは自力でできていたんですが,,,ここからが,大事。

*******************************************

LTspiceを起動させFile→Openで74HC132.asyを開きます。

Edit - Attributes - Edit Attributes を開いて

Value2の中に74HC132と入れます、ModelFileの中に74hc.libと入る。

これでシミュレータが動くようになりました。

この方法で,他のHC**も登録可能になったと思います。

ただ,以上の記録は,私の備忘録ですので,間違った方法なのかを含めて責任はとれませんので,悪しからず。

LTspiceってプローブの位置が回路に明示できれば最高なんだけど,無料では,仕方ないか・・・

もう少し研究します。

師匠に感謝。

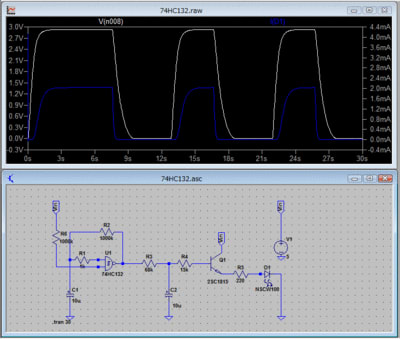

何とか,74HC132をLTspiceに登録でき,シミュレートすることができました。

こんな感じになりました。ここから,抵抗やコンデンサ等を変化させて様子を見ることができます。

******************************************

忘れないうちに,登録の仕方を記録しておきます。

てるさんに感謝!!

まず,ライブラリーのありかですが,ここを見つけました。

「LT wiki」

http://ltwiki.org/index.php?title=LTspiceIV-library_Library_Listing_Expanded

ここから該当のするファイルをメモ帳に貼り付けて,適当なところに **.txtで保存します。

74hc.libのファイル・・・・メモ帳で保存すると,.txtとして保存されます。74hc.txt

これを後に,LTspiceのLIBホルダーの中の subホルダーに入れて,拡張子を.libに変更します。

同様に

[ \sym\Dig_Add\74HC\ ] [ \ ] [ .. ]

の中から,74HC132.asyを探して,開きます。

これを,.txtとして適当はところに保存。

winのエクスプローラを開いて,progrum file(×86)→LTC→LTspiceⅣ→lib→symと開くと,Digitalというホルダーに

先ほど保存した74HC132.txtを流し込み,その上で拡張子を,.asyと変える。

ここまでは自力でできていたんですが,,,ここからが,大事。

*******************************************

LTspiceを起動させFile→Openで74HC132.asyを開きます。

Edit - Attributes - Edit Attributes を開いて

Value2の中に74HC132と入れます、ModelFileの中に74hc.libと入る。

これでシミュレータが動くようになりました。

この方法で,他のHC**も登録可能になったと思います。

ただ,以上の記録は,私の備忘録ですので,間違った方法なのかを含めて責任はとれませんので,悪しからず。

LTspiceってプローブの位置が回路に明示できれば最高なんだけど,無料では,仕方ないか・・・

もう少し研究します。

師匠に感謝。

回路図の何も無い所で左ボタンをピックしてから測定ポイントにカーソルを持って行って行っても出ませんか。

プローブの件,すみません。何の資料も読まないで,勝手に判断してました。カーソルを持って行って,プローブが出るのを見てクリックすると,プローブは消えてしまい,(n001)とかシミュレート欄の上の方に色が出るだけだと思ってました。

またまた,家に帰ってから試してみます。

そうなんです、僕は全くプローブの絵が出ないのかと思っていました、僕の勘違いでした、すみません。

掲示板参照。

もう一つ朗報を、トランジスタ回路を設計するときにhfeが重要な要素となりますが、トランジスタのデーターの中にBf=○○という項目があると思います、この数値がhfe数値です。

なので自分が持っているトランジスタのhfeを調べここに記入することでより一層実測値に近づきます。

hfeの記入についても,何かの時にやってみます。ほとんどC1815で書いちゃうと思いますが,パワートランジスタのどのときに便利そうですね。

いろいろご指導,ありがとうございました。