2019.6.16東村山市散歩。12:07徳蔵寺さんに到着。トップ画像右手の建物が目的の板碑保存館です。入館する前にまずは参拝。

あれ!!

この石灯籠の形はアレじゃないの!?

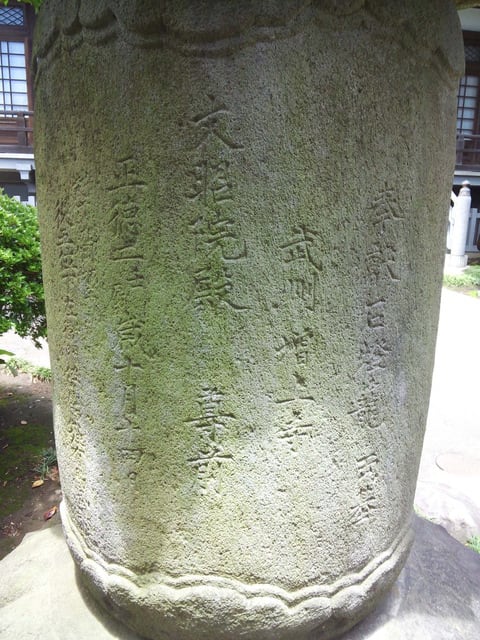

すぐに胴を確認すると?

右から、奉献石燈籠

武州増上寺

惇信院殿 尊前

宝暦十一年辛巳六月十二日

堀田ーーーーーーーーとある。

これは芝増上寺に奉献された石燈籠で、惇徳院は9代将軍徳川家重のことです。

宝暦11年6月12日は家重の死没した日で、1761年7月13日にあたります。

その後に冠位・領地・名前がくるんですが、大概奉献した人の名前は小さめに彫られてて読み取り出来ません。

つまりこれは増上寺にあった9代将軍の墓所の前に並んでた石灯籠です。戦後、焼失した徳川家墓所。跡地を買ってホテルを建てたのが西武。石灯籠は石なので焼けても残りました。邪魔だったので、希望した寺院に配った歴史があります。徳蔵寺さんにも配られたんですね。あちこちにあるなあ。

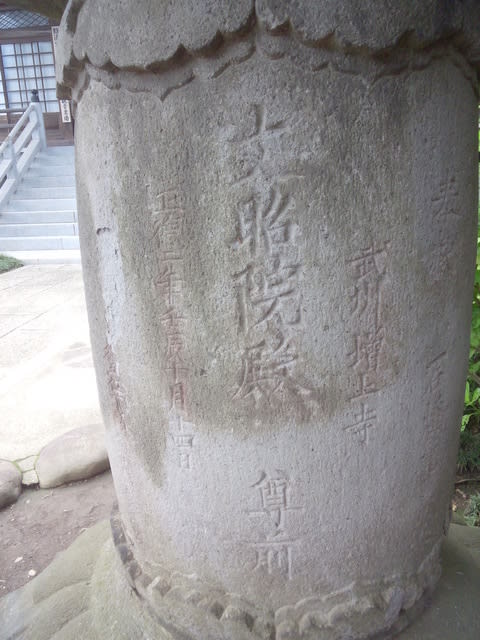

またあった!少しスリムな石燈籠。時代が違うかも?胴を確認。

奉献 石燈籠 両基

武州 増上寺

文昭院殿 尊前

正徳二壬辰歳 十月十四日

従三位下 左ーーーーー読めない〜。

調べた。

文昭院は6代将軍徳川家宣です。

死没は正徳2年10月14日(1712年11月12日)

従三位は大名クラスの大分冠位が高い人ですが、同じく判読できないので誰かわからん。

もひとつあるなあ。

今度はどこまで特定できるかな?

武州増上寺 文昭院殿 尊前

正徳二年壬辰十月十四日 その次は全く分からん〜。曲面に彫ってあるからなあ。

もう一度角度を変えて撮影だっ!

従三(もしかして五)位下關前????もしくは下関備前守藤原〜??ダメだぁ〜〜。あ〜、拓本取りてえ〜。でもさ、関前ってさ。どこかで聞いたような〜??『居眠り磐音』じゃないの?あれ??関前藩って本当にあったの?調べた。豊後関前とう場所らしい。けどこの石燈籠が本当に関前なのか分からん〜。そもそもさ。西武が配った石燈籠は、2万基もあったようなので、ならそんなに大事なものじゃなかったのかなあ?私は日本史専攻してないので、その辺の大事さがよくわからんのだよねえ。

ま。いいか。

さて、参拝。そして板碑保存館の入り口を探す。と?社務所の入り口に「保存館入館希望の方はブザーで呼んでください」的な張り紙を見つけた。

押す〜!

おばさんが奥から登場。一人200円の入館料を支払う。と「入り口は開けてあるのでご自由にご覧ください」とのことなので移動。

板碑保存館の1階は、東村山市の史料展示だった。石器・土器・国分寺瓦・古銭など。画像はお茶壺。2階へ向かう。

徳蔵寺:福寿山と号し、臨済宗(禅宗)大徳寺派に属し、本尊は白衣観世音菩薩、開山は壁英宗趙禅師・寛永12年(1635)示寂。開山年は、元和(1615〜1623)年の頃と思われる。江戸末期には赤坂の種徳寺末であつた。

当寺は、もと板倉氏(旗本か)の屋敷であったと言われ、土塁や堀の跡が残っていたという。

境内からは、中世の文化財である板碑も発掘され、また、昭和55年(1980)、本堂改築にあたって基礎工事中、宝篋印塔(鎌倉時代・供養塔)が数基発掘されたことなどから、この地は開山以前から歴史的に重要な位置にあったと考えられる。

住所に小字「西宿」とあることから、中世鎌倉街道の重要な宿場であったと思われる。」(パンフレットより抜粋)