明月院は今から850年前、永暦元年(1160)に始まる。

階段を上り道なりに進むと開山堂が現れた。

「このお堂は1380年頃、明月院境内の中に建立されていた宗ジュウ堂を後に開山堂としたものである。

堂内中央には建長寺開山蘭渓道隆(大覚禅師)の5代目の法孫で当院開山密室守厳禅師(1390年6月9日示寂)の木像、向かって左に最明寺・禅興寺、当院の歴代住持の位牌が祀られている」と立て札が。

開山堂の背後はもう山。

鎌倉のお寺につきものの「やぐら」が明月院にもある。

「明月院やぐら(羅漢洞)

「やぐら」は中世鎌倉時代特有の洞窟墳墓である。

間口7メートル、奥行き6メートル、高さ3メートルで鎌倉市現存の最大級である。

壁面中央には釈迦如来・多宝如来の2仏と両側に16羅漢を浮き彫りにし、中央に明月院中興開基、上杉憲方公をまつる宝ギョウ印塔、その前には禅宗様式を表した香炉が安置されている。

このやぐらは、もともと、永歴元年(1160)平治の乱、京都で戦死したこの地の豪族、山ノ内俊道の菩提供養の為に子どもである山ノ内経俊によって造られたと伝えられ、その約220年後に上杉憲方が生前自ら墓塔を建立したと伝えられるが、凝灰岩質であるために風化が著しく、それらの彫成年代は明確ではなく今後の解明が待たれる。

上杉憲方公は上杉重房公の4代目の曾孫で山ノ内上杉家の祖。憲方公の子孫の憲政の時、北条氏康との戦いに破れ越後の長尾景虎を頼り上杉の家名をゆずった。

長尾景虎は後の戦国時代の武勇、上杉謙信である。」って立て札があります。

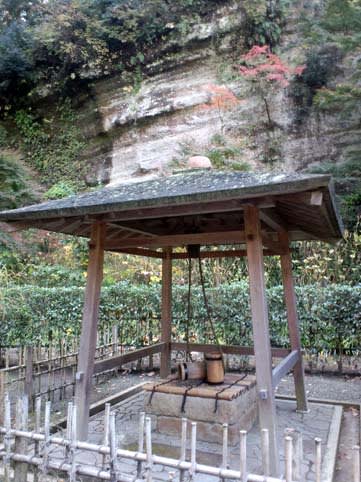

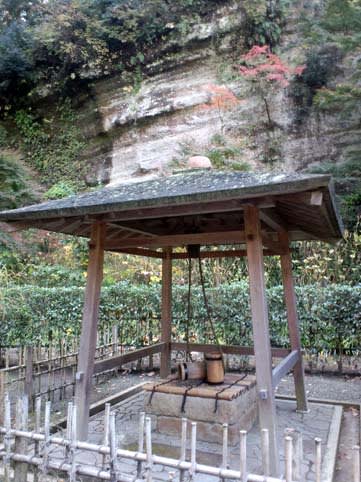

開山堂の右手には「瓶の井(つるべの井戸)」がある。

「鎌倉十井の一つ。

岩盤を垂直に彫り抜いて造ったとみられ、その内部が水瓶のようにふくらみがあることから、「瓶の井」と呼ばれ、鎌倉十井の中でも現在使用できる井戸としては数少ない貴重な存在である。

鎌倉十井とは…江戸時代、水質のあまりよくなかった鎌倉の地において、数多くある井戸の中でも特に良質の水が湧いたと伝えられる十の井戸のこと」

階段を上り道なりに進むと開山堂が現れた。

「このお堂は1380年頃、明月院境内の中に建立されていた宗ジュウ堂を後に開山堂としたものである。

堂内中央には建長寺開山蘭渓道隆(大覚禅師)の5代目の法孫で当院開山密室守厳禅師(1390年6月9日示寂)の木像、向かって左に最明寺・禅興寺、当院の歴代住持の位牌が祀られている」と立て札が。

開山堂の背後はもう山。

鎌倉のお寺につきものの「やぐら」が明月院にもある。

「明月院やぐら(羅漢洞)

「やぐら」は中世鎌倉時代特有の洞窟墳墓である。

間口7メートル、奥行き6メートル、高さ3メートルで鎌倉市現存の最大級である。

壁面中央には釈迦如来・多宝如来の2仏と両側に16羅漢を浮き彫りにし、中央に明月院中興開基、上杉憲方公をまつる宝ギョウ印塔、その前には禅宗様式を表した香炉が安置されている。

このやぐらは、もともと、永歴元年(1160)平治の乱、京都で戦死したこの地の豪族、山ノ内俊道の菩提供養の為に子どもである山ノ内経俊によって造られたと伝えられ、その約220年後に上杉憲方が生前自ら墓塔を建立したと伝えられるが、凝灰岩質であるために風化が著しく、それらの彫成年代は明確ではなく今後の解明が待たれる。

上杉憲方公は上杉重房公の4代目の曾孫で山ノ内上杉家の祖。憲方公の子孫の憲政の時、北条氏康との戦いに破れ越後の長尾景虎を頼り上杉の家名をゆずった。

長尾景虎は後の戦国時代の武勇、上杉謙信である。」って立て札があります。

開山堂の右手には「瓶の井(つるべの井戸)」がある。

「鎌倉十井の一つ。

岩盤を垂直に彫り抜いて造ったとみられ、その内部が水瓶のようにふくらみがあることから、「瓶の井」と呼ばれ、鎌倉十井の中でも現在使用できる井戸としては数少ない貴重な存在である。

鎌倉十井とは…江戸時代、水質のあまりよくなかった鎌倉の地において、数多くある井戸の中でも特に良質の水が湧いたと伝えられる十の井戸のこと」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます