新幹線途中下車の旅 ~丹波焼~ その1

10月11日

朝は早く起きて、大阪から丹波焼を見にゆきました。

本当は、丹波焼と同時に破損仏がある謎のお寺、達身寺に行きたかったのです。

<丹波の正倉院と呼ばれる達身寺は、丹波地域でもっとも古いお寺の一つであるといわれており、奈良時代に行基によって開かれ、背後の十九山に大伽藍が広がり、多くの僧兵を抱えたが、明智光秀の丹波攻めで焼き討ちにあったと伝えられています。達身寺には一寺に一躯奉ればよいと言われている兜跋毘沙門天が十六躯もあり、宝物殿には国指定の重要文化財の仏像12躯と県指定の仏像11躯他が安置され、当時奈良や京都で腕をふるった仏師快慶を初めとする多くの仏師達の養成所であったと考えられています>

ネットに説明を読めば、行きたくなりますよね。さらにネットから

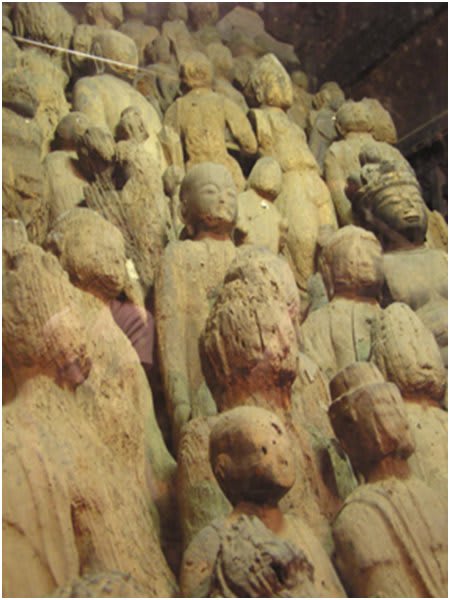

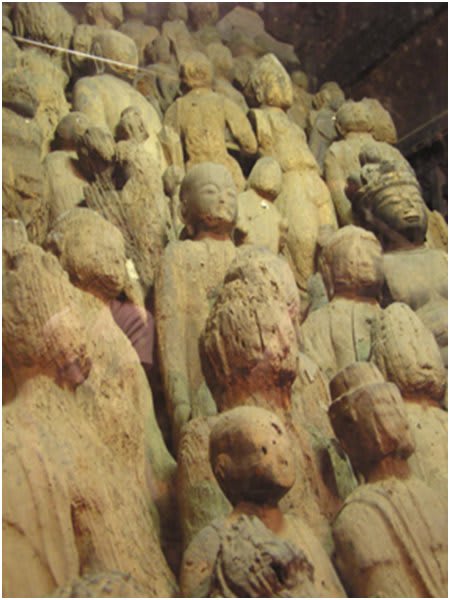

京都福知山市宮垣(みやがい)の威徳寺観音堂の破損仏(<like lady Godiva,晴れた日は破損仏を見に>より)

<木けずらん会関係者のイベントブログから>

<謎を秘めた仏たち 川尻祐治氏ブログより>

山深い丹波のさらに奥まった地に、平安時代の初期から山岳修験の場として栄え、やがて消えていった達身寺と威徳寺。百体を越す破損仏や未完の仏像を収蔵する二寺の存在を知った---- 破損仏が兵庫県氷上郡氷上町清住の達身寺に二百体以上、京都府福知山市宮垣の威徳寺に百体以上収蔵されている。<陶工 角岡秀行氏、丹波のころ 達身寺より抜粋>

丹波焼は大阪から福知山線、快速で相野駅まで約1時間、そこからバスで15分。

達身寺はさらに一時間、石生駅でおりて、ここからが問題、タクシーで20~30分、バスで行っても結局4km歩く。威徳寺は福知山駅までさらに20分。

調べても、丹波のあたりは情報が少なくて、よくわからない。達身寺に電話して色々聞きました。仏像の写真は撮影できますか? <以前は撮影出来ましたが、現在は撮影禁止です。カメラマンのマナーが悪くて禁止としました。> こう言われると、どうしようもない、ほんとに最近のカメラマンのマナーの悪さはひどいものだ。

この前の高麗神社の獅子舞もカメラマン同士で喧嘩になって、大変だった。みんなで一定の距離をおいて円陣を組んで撮影していると、一人、前に出て撮影し始める。 <おい、常識を知らないのか>と誰かが怒鳴ると、<ここは撮影会でない、観光で撮っているのだから文句あるか>という。わけわからん理屈を並べて、このおじさんいっこうにやめようとしない。 ちゃんとした身なりの、引退部長風のおじさんである。どなり合いになって、獅子舞関係者が、こまるからどいてくれといって、そのおじさんは排除されて幕となった。 みんな前に行きたいのだが、そうしたら、大変な騒動になって、獅子舞がメチャクチャになるのは目に見えている。 円陣を組むのが常識でしょ。観光だから関係ないとは、この人、自分だけよければいいのだという考えで、サラリーマン生活を勝ち抜いてきたのでしょうか? それとも、最後にそのためにコケタのでしょうか? こんなのはいい方で、はっきりいって最近のカメラマンのマナーはめちゃくちゃだ。以前、京都,深草の石峰寺さんがいうには、伊藤若冲の石仏の写真を撮るのに、暗いといって、勝手に竹林の落ち葉を集めて焚火を始めたカメラマンがいたそうだ(違ったかな、いっぱい蝋燭を並べた、だったかな? わすれた)。 山火事ものである。 おかげで、どこもかしこも撮影禁止。 プラハのオペラハウスはよかったですよ。 写真を撮りたい人は、別料金を払って、腕章を巻いて、ガイドと一緒に撮影するのです。カメラマンはめちゃくちゃだけど、だからといって、何でも禁止するのはバカでしょ。問題が起きないような仕組みを作って、それでさらに稼ぐという賢さが必要です。それでみんな幸せになります。 日本はなんで<みんな幸せになりましょう>という感覚がないのでしょうか。 具合が悪ければ何でも禁止。 法律もなにか問題が起きそうだと<規制>をつくるばかり。昨日の山荘美術館も同じ(当方もしつこいね)。 <規制>をつくるしか脳がないのは、ただ何も考えない、何も生み出さないバカです。

達身寺は行かなくてよかったです。丹波焼だけでも全然時間が足りなくて、とても2か所に行くことは無理でした。破損仏はもう一度、しっかり計画を立てて挑戦しましょう。なんで、破損仏なぞ興味を待つのかというご質問には、なんとも。 完ぺきなものより、そこには作っている人の心が見えるとでもいいましょうか、その不完全さの延長に、無限の想像が、創造が見えるとてでもいいましょうか。

10月11日

朝は早く起きて、大阪から丹波焼を見にゆきました。

本当は、丹波焼と同時に破損仏がある謎のお寺、達身寺に行きたかったのです。

<丹波の正倉院と呼ばれる達身寺は、丹波地域でもっとも古いお寺の一つであるといわれており、奈良時代に行基によって開かれ、背後の十九山に大伽藍が広がり、多くの僧兵を抱えたが、明智光秀の丹波攻めで焼き討ちにあったと伝えられています。達身寺には一寺に一躯奉ればよいと言われている兜跋毘沙門天が十六躯もあり、宝物殿には国指定の重要文化財の仏像12躯と県指定の仏像11躯他が安置され、当時奈良や京都で腕をふるった仏師快慶を初めとする多くの仏師達の養成所であったと考えられています>

ネットに説明を読めば、行きたくなりますよね。さらにネットから

京都福知山市宮垣(みやがい)の威徳寺観音堂の破損仏(<like lady Godiva,晴れた日は破損仏を見に>より)

<木けずらん会関係者のイベントブログから>

<謎を秘めた仏たち 川尻祐治氏ブログより>

山深い丹波のさらに奥まった地に、平安時代の初期から山岳修験の場として栄え、やがて消えていった達身寺と威徳寺。百体を越す破損仏や未完の仏像を収蔵する二寺の存在を知った---- 破損仏が兵庫県氷上郡氷上町清住の達身寺に二百体以上、京都府福知山市宮垣の威徳寺に百体以上収蔵されている。<陶工 角岡秀行氏、丹波のころ 達身寺より抜粋>

丹波焼は大阪から福知山線、快速で相野駅まで約1時間、そこからバスで15分。

達身寺はさらに一時間、石生駅でおりて、ここからが問題、タクシーで20~30分、バスで行っても結局4km歩く。威徳寺は福知山駅までさらに20分。

調べても、丹波のあたりは情報が少なくて、よくわからない。達身寺に電話して色々聞きました。仏像の写真は撮影できますか? <以前は撮影出来ましたが、現在は撮影禁止です。カメラマンのマナーが悪くて禁止としました。> こう言われると、どうしようもない、ほんとに最近のカメラマンのマナーの悪さはひどいものだ。

この前の高麗神社の獅子舞もカメラマン同士で喧嘩になって、大変だった。みんなで一定の距離をおいて円陣を組んで撮影していると、一人、前に出て撮影し始める。 <おい、常識を知らないのか>と誰かが怒鳴ると、<ここは撮影会でない、観光で撮っているのだから文句あるか>という。わけわからん理屈を並べて、このおじさんいっこうにやめようとしない。 ちゃんとした身なりの、引退部長風のおじさんである。どなり合いになって、獅子舞関係者が、こまるからどいてくれといって、そのおじさんは排除されて幕となった。 みんな前に行きたいのだが、そうしたら、大変な騒動になって、獅子舞がメチャクチャになるのは目に見えている。 円陣を組むのが常識でしょ。観光だから関係ないとは、この人、自分だけよければいいのだという考えで、サラリーマン生活を勝ち抜いてきたのでしょうか? それとも、最後にそのためにコケタのでしょうか? こんなのはいい方で、はっきりいって最近のカメラマンのマナーはめちゃくちゃだ。以前、京都,深草の石峰寺さんがいうには、伊藤若冲の石仏の写真を撮るのに、暗いといって、勝手に竹林の落ち葉を集めて焚火を始めたカメラマンがいたそうだ(違ったかな、いっぱい蝋燭を並べた、だったかな? わすれた)。 山火事ものである。 おかげで、どこもかしこも撮影禁止。 プラハのオペラハウスはよかったですよ。 写真を撮りたい人は、別料金を払って、腕章を巻いて、ガイドと一緒に撮影するのです。カメラマンはめちゃくちゃだけど、だからといって、何でも禁止するのはバカでしょ。問題が起きないような仕組みを作って、それでさらに稼ぐという賢さが必要です。それでみんな幸せになります。 日本はなんで<みんな幸せになりましょう>という感覚がないのでしょうか。 具合が悪ければ何でも禁止。 法律もなにか問題が起きそうだと<規制>をつくるばかり。昨日の山荘美術館も同じ(当方もしつこいね)。 <規制>をつくるしか脳がないのは、ただ何も考えない、何も生み出さないバカです。

達身寺は行かなくてよかったです。丹波焼だけでも全然時間が足りなくて、とても2か所に行くことは無理でした。破損仏はもう一度、しっかり計画を立てて挑戦しましょう。なんで、破損仏なぞ興味を待つのかというご質問には、なんとも。 完ぺきなものより、そこには作っている人の心が見えるとでもいいましょうか、その不完全さの延長に、無限の想像が、創造が見えるとてでもいいましょうか。