着物で食事用エプロン の 過去記事にコメントというかリクエストいただきました

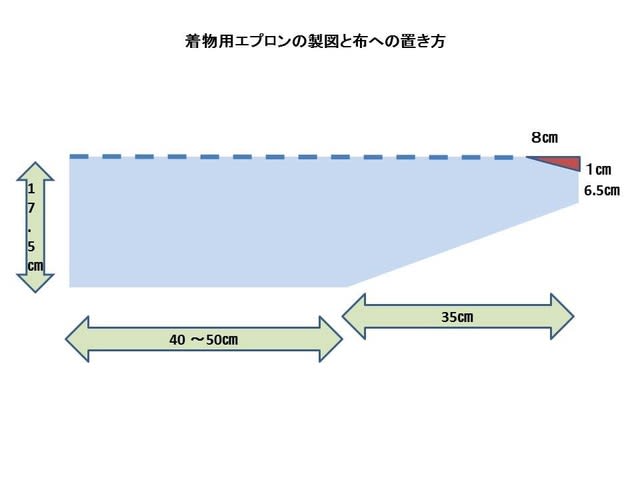

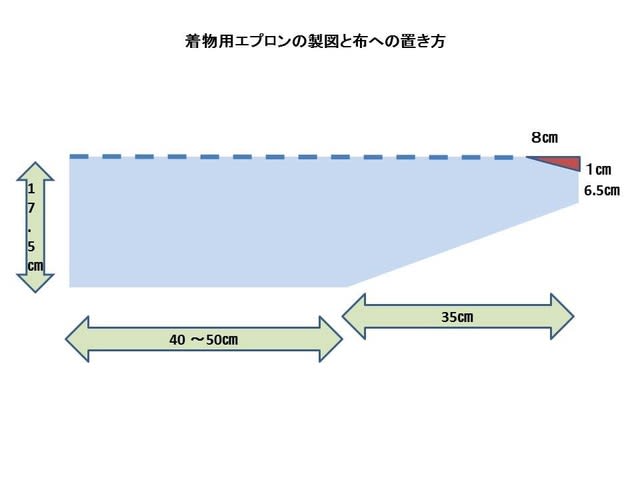

型紙を図にしましたので、作ってみようと思われる方は ご参考にしてください

ここで表示されているものは、実物大の寸法の縮小版ではなく、図にしたものですから、イメージとしてとらえてください

表記の寸法で製図していけば、実物の型紙が出来上がります

どんな生地でも作ることが出来ますが、反物幅(着物用の生地)で作れるような幅寸法になっています

①

型紙の寸法はこれだけです

洋裁の慣れない方は 型紙の製図の仕方も不案内でしょうから、すこし分解した図も作ってみました

いくつかの長方形と三角形をパズルのように組み合わせると エプロンの型紙になると思ってください

②

まず一番大きな長方形を作り、長方形の短い辺側に二つの細長い長方形を作り、図のように斜線を入れて、三角形を作る

着物の衿に挟み込む部分はスリットが入りますが、この部分は切り取らず、そのままにしておいて、出来上がり線だけ入れておく方が、エプロンを製作するときに、生地の扱いが楽だと思います

③

こちらは、帯締めに挟むための紐の製図と布の大きさです

④

布に出来上がった型紙を置くときは 布を半分に折り、さらに衿に挟み込む部分の裏側を続き裁ちにするために、折り返してあります

正面から見て右手の部分は 布が4枚重なることになります

折り返す分量は最低でも15cmほどは必要ですが、生地に余裕があれば、斜線の部分が全部重なるくらい折り返した方が、作るのも簡単だと思います

③の紐の布の分量は 縫い代を含んだ寸法です

④の型紙を置いた図は 縫い代をいれてありません

くれぐれも縫い代を入れて裁断するようにしてください

縫い代の分量は 裾で 3㎝~5㎝ 脇で1㎝~1.5㎝ 斜線部分も1㎝~1.5㎝は必要です

ほかに、着物の衿に挟み込むためと、帯締めに挟むために 芯が必要になります

⑤

芯の素材は 固めではさみでカットできる素材なら どんなものでも

私は 手作りバッグの底板などにする ソフトプラスチックをカットして使っています

手芸店で買い求めていますが、ホームセンターやダイソーとかでも利用できるような素材があるようです

型紙を図にしましたので、作ってみようと思われる方は ご参考にしてください

ここで表示されているものは、実物大の寸法の縮小版ではなく、図にしたものですから、イメージとしてとらえてください

表記の寸法で製図していけば、実物の型紙が出来上がります

どんな生地でも作ることが出来ますが、反物幅(着物用の生地)で作れるような幅寸法になっています

①

型紙の寸法はこれだけです

洋裁の慣れない方は 型紙の製図の仕方も不案内でしょうから、すこし分解した図も作ってみました

いくつかの長方形と三角形をパズルのように組み合わせると エプロンの型紙になると思ってください

②

まず一番大きな長方形を作り、長方形の短い辺側に二つの細長い長方形を作り、図のように斜線を入れて、三角形を作る

着物の衿に挟み込む部分はスリットが入りますが、この部分は切り取らず、そのままにしておいて、出来上がり線だけ入れておく方が、エプロンを製作するときに、生地の扱いが楽だと思います

③

こちらは、帯締めに挟むための紐の製図と布の大きさです

④

布に出来上がった型紙を置くときは 布を半分に折り、さらに衿に挟み込む部分の裏側を続き裁ちにするために、折り返してあります

正面から見て右手の部分は 布が4枚重なることになります

折り返す分量は最低でも15cmほどは必要ですが、生地に余裕があれば、斜線の部分が全部重なるくらい折り返した方が、作るのも簡単だと思います

③の紐の布の分量は 縫い代を含んだ寸法です

④の型紙を置いた図は 縫い代をいれてありません

くれぐれも縫い代を入れて裁断するようにしてください

縫い代の分量は 裾で 3㎝~5㎝ 脇で1㎝~1.5㎝ 斜線部分も1㎝~1.5㎝は必要です

ほかに、着物の衿に挟み込むためと、帯締めに挟むために 芯が必要になります

⑤

芯の素材は 固めではさみでカットできる素材なら どんなものでも

私は 手作りバッグの底板などにする ソフトプラスチックをカットして使っています

手芸店で買い求めていますが、ホームセンターやダイソーとかでも利用できるような素材があるようです