朝起きて

いつものように窓を開けると

金木犀のかすかな匂いがした。

清々しい秋の気配漂う空気に交じって

脳と魂を覚醒さてくれるこの甘ったるい香りが大好きだ。

花はまだ付けていない。

だがやがてこの木いっぱい黄金の花を咲かせてくれるだろう。

人生、遅咲きのほうが断然楽しい!

諸行無常。

どんな綺麗な花(人)も、

いずれ枯れてしぼむ(死ぬ)のだから。

ならば散り際も、

散った後もなおその優雅(優美)さを保ちたい。

桜の花びらのように。

成功は続かなくても

成長は誰しも続けられるはずだ。

「成功は一時、

成長は永遠」 by Asay

経済が右肩下がりでも、

自分の人生は右肩上がりを続けることができる。

つまり、

人生、生き方というものは

景気やお金に左右されないということ。

だが、

ある程度の年になると

ほとんどの人は、なぜか成長することも諦めてしまう。

何か勝手に成長できない(しない)ことを年のせいにしてしまう。

もう歳だから、

この歳になって、今更、などど。

言い訳を並べて、

自ら衰退の道を選ぶのはなぜだろう。

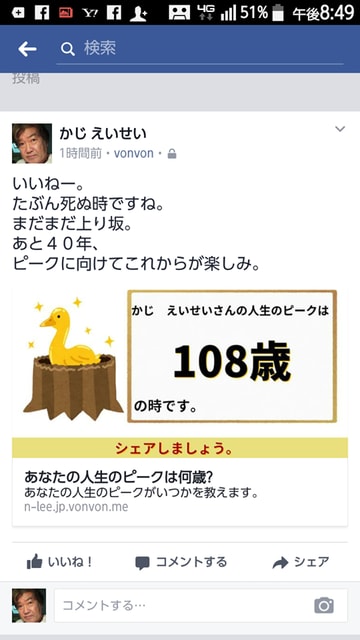

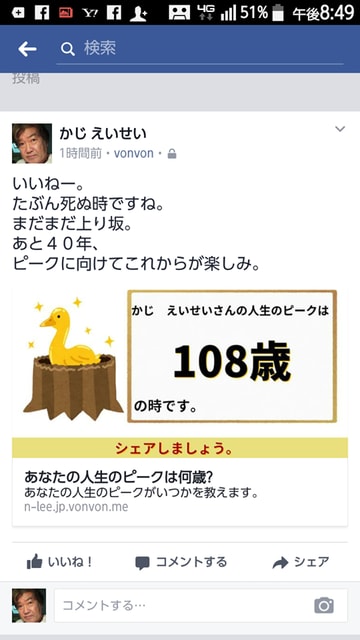

FBの占いアプリで

「人生のピーク」を見てみたら

108歳と出た。

長生きは特に望んでいないが、

死ぬまで成長を続けることを目指している。

そして、

死ぬ時を人生のピークに持って行くことにしている。

アプリ占いは遊びと分かっているが、

108歳がピークと出たことは、

その年まで生き、

それが死ぬ年となるあろうことは容易に推測がつく。

(チョッと長生きしすぎだが、あり得ないことではない)

あと40年生きるとすると、

40年後の世界(地球)はどうなっているだろうか。

(日本の人口は、優に1億人を割り込んでいる)

子供たちも高齢者となり、

孫、ひ孫の顔も見ることができるだろう。

ゾッともするが、楽しみでもある。

さて、

何をもって「人間の成長」と呼ぶのか。

ボクの場合、

今、収入はドン底だ。

だが、今の生き方は

これまでの60数余年の人生でもっとも優雅で優美である。

そして、

考え方、身の処し方などにおいては

かなり成長(進化)を感じる。

成長するには

何事にも好奇心をもって、

飽くなき挑戦を続けることが必要だ。

興味と氣力がなくなった時点で、アウト。

遅咲きの人生ほど楽しいものは無い。

なぜなら、

常に期待と希望を抱かせてくれるから。

そして、それこそが

「健康」と「若さ」と「美しさ」につながる。

「遅咲きの人が成功する5つの理由」という記事があった。

曰く、

遅咲きで生きるのは、とてももどかしい。

仲間たちが出世したり、活躍したりするのを横目に、

ひたすら地道な努力を続けなければいけない。

苦しいことばかり。

苦労の連続。

だが、その道程で、

遅咲きの人は、

壁にぶつかりながら色々試し、

自分がどういう人間で、何を求めて生きているかを深く理解するようになる。

その結果、手にした成功は長続きする、という。

成功する5つの理由とは、

① 人生は短距離走ではなくマラソンだと知っている

スタートダッシュに乗り遅れても、

十分に挽回する機会はある。

それは、

周りの成功にも焦らず自分のペースで進み続ける強さがあるから。

② 手に入れた成功に、心から感謝することができる

常に素直さと謙虚さを持ち合わせている。

③ 失敗は恥ずかしくないと知っている

遅咲きタイプは、失敗ばかりの時でも成長を続けることができる。

何かを成し遂げるためには長い時間がかかること、

そして何度も回り道しなければいけないが、

それこそが何より価値があることを知っているのだ。

④ 非現実的な目標で、自分を苦しめない

成功は一夜にして訪れるわけではない、全てをいま達成しなくてもいいと教えてくれる。

遅咲きの人たちは、自分のペースで成功を重ねる。

それに長い時間がかかっても、諦めることはない。

自分にあわない仕事や相手を慌てて選んだりもしない。

そして、周りの人たちが成長しようと考えなくなった人生の後半に訪れる人生のチャンスを、逃さない。

⑤ 本当に好きなものをみつけるまで、諦めない

本当に愛していると思えるものが見つかるまで、前に進むのをやめない。

全ての瞬間を愛せるような仕事や人間関係をみつけるまで、諦めない。

最強、最善の人生を歩むことができる。

【余談】

108という数字は

煩悩の数と符合する。

これは偶然なのか。

百八の煩悩というのは、こう説明されます。

人間の感覚を司る眼(げん)耳(じ)鼻(び)舌(ぜつ)身(しん)意(い)の六つ(これを六根と呼ぶらしいです)が、

それぞれに好(気持ちがよい)悪(不快)平(どちらでもない)の三種があって3×6=18の煩悩となり、

これが、また浄(きれい)染(きたない)の二種に分かれ18×2=36の煩悩になり、

さらに、過去、現在、未来の三つの時間が関わって、36×3=108となります。

これが、百八の煩悩だということです。

これを鐘の音が淨めていくということです。

我が国では、鐘や鈴の音に浄化作用があるというのは古くから信じられていました。

(日本人が鈴虫を異常に愛でるのも、ここにその理由があるのかも知れません)

いつものように窓を開けると

金木犀のかすかな匂いがした。

清々しい秋の気配漂う空気に交じって

脳と魂を覚醒さてくれるこの甘ったるい香りが大好きだ。

花はまだ付けていない。

だがやがてこの木いっぱい黄金の花を咲かせてくれるだろう。

人生、遅咲きのほうが断然楽しい!

諸行無常。

どんな綺麗な花(人)も、

いずれ枯れてしぼむ(死ぬ)のだから。

ならば散り際も、

散った後もなおその優雅(優美)さを保ちたい。

桜の花びらのように。

成功は続かなくても

成長は誰しも続けられるはずだ。

「成功は一時、

成長は永遠」 by Asay

経済が右肩下がりでも、

自分の人生は右肩上がりを続けることができる。

つまり、

人生、生き方というものは

景気やお金に左右されないということ。

だが、

ある程度の年になると

ほとんどの人は、なぜか成長することも諦めてしまう。

何か勝手に成長できない(しない)ことを年のせいにしてしまう。

もう歳だから、

この歳になって、今更、などど。

言い訳を並べて、

自ら衰退の道を選ぶのはなぜだろう。

FBの占いアプリで

「人生のピーク」を見てみたら

108歳と出た。

長生きは特に望んでいないが、

死ぬまで成長を続けることを目指している。

そして、

死ぬ時を人生のピークに持って行くことにしている。

アプリ占いは遊びと分かっているが、

108歳がピークと出たことは、

その年まで生き、

それが死ぬ年となるあろうことは容易に推測がつく。

(チョッと長生きしすぎだが、あり得ないことではない)

あと40年生きるとすると、

40年後の世界(地球)はどうなっているだろうか。

(日本の人口は、優に1億人を割り込んでいる)

子供たちも高齢者となり、

孫、ひ孫の顔も見ることができるだろう。

ゾッともするが、楽しみでもある。

さて、

何をもって「人間の成長」と呼ぶのか。

ボクの場合、

今、収入はドン底だ。

だが、今の生き方は

これまでの60数余年の人生でもっとも優雅で優美である。

そして、

考え方、身の処し方などにおいては

かなり成長(進化)を感じる。

成長するには

何事にも好奇心をもって、

飽くなき挑戦を続けることが必要だ。

興味と氣力がなくなった時点で、アウト。

遅咲きの人生ほど楽しいものは無い。

なぜなら、

常に期待と希望を抱かせてくれるから。

そして、それこそが

「健康」と「若さ」と「美しさ」につながる。

「遅咲きの人が成功する5つの理由」という記事があった。

曰く、

遅咲きで生きるのは、とてももどかしい。

仲間たちが出世したり、活躍したりするのを横目に、

ひたすら地道な努力を続けなければいけない。

苦しいことばかり。

苦労の連続。

だが、その道程で、

遅咲きの人は、

壁にぶつかりながら色々試し、

自分がどういう人間で、何を求めて生きているかを深く理解するようになる。

その結果、手にした成功は長続きする、という。

成功する5つの理由とは、

① 人生は短距離走ではなくマラソンだと知っている

スタートダッシュに乗り遅れても、

十分に挽回する機会はある。

それは、

周りの成功にも焦らず自分のペースで進み続ける強さがあるから。

② 手に入れた成功に、心から感謝することができる

常に素直さと謙虚さを持ち合わせている。

③ 失敗は恥ずかしくないと知っている

遅咲きタイプは、失敗ばかりの時でも成長を続けることができる。

何かを成し遂げるためには長い時間がかかること、

そして何度も回り道しなければいけないが、

それこそが何より価値があることを知っているのだ。

④ 非現実的な目標で、自分を苦しめない

成功は一夜にして訪れるわけではない、全てをいま達成しなくてもいいと教えてくれる。

遅咲きの人たちは、自分のペースで成功を重ねる。

それに長い時間がかかっても、諦めることはない。

自分にあわない仕事や相手を慌てて選んだりもしない。

そして、周りの人たちが成長しようと考えなくなった人生の後半に訪れる人生のチャンスを、逃さない。

⑤ 本当に好きなものをみつけるまで、諦めない

本当に愛していると思えるものが見つかるまで、前に進むのをやめない。

全ての瞬間を愛せるような仕事や人間関係をみつけるまで、諦めない。

最強、最善の人生を歩むことができる。

【余談】

108という数字は

煩悩の数と符合する。

これは偶然なのか。

百八の煩悩というのは、こう説明されます。

人間の感覚を司る眼(げん)耳(じ)鼻(び)舌(ぜつ)身(しん)意(い)の六つ(これを六根と呼ぶらしいです)が、

それぞれに好(気持ちがよい)悪(不快)平(どちらでもない)の三種があって3×6=18の煩悩となり、

これが、また浄(きれい)染(きたない)の二種に分かれ18×2=36の煩悩になり、

さらに、過去、現在、未来の三つの時間が関わって、36×3=108となります。

これが、百八の煩悩だということです。

これを鐘の音が淨めていくということです。

我が国では、鐘や鈴の音に浄化作用があるというのは古くから信じられていました。

(日本人が鈴虫を異常に愛でるのも、ここにその理由があるのかも知れません)