春野町領家地区は、天竜区役所の北東約11kmのところ

山東信号から国道362号線を北東へ、峰小屋トンネルを貫けて天竜川の支流の気田川の谷へ約13km進みます

最初の気田川を右岸へ渡る秋葉橋を渡ってすぐ左へ尾根を回ると右に秋葉神社下社が鎮座します

参道入口の 駐車場を利用しました

駐車場を利用しました

*このブロブ2014年1月7日の投稿もご覧ください

秋葉神社下社参道入口です

参道です

秋葉山 本宮 秋葉神社下社です

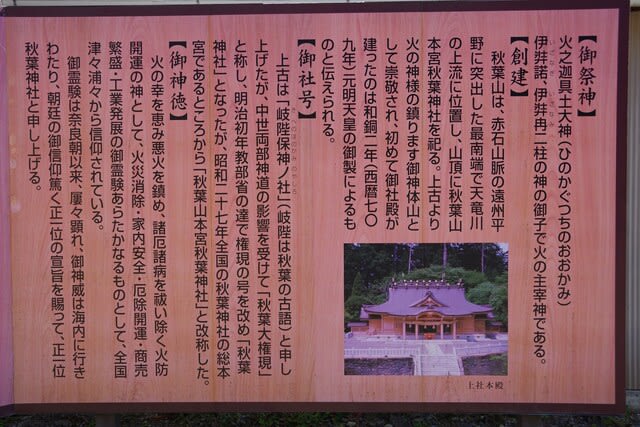

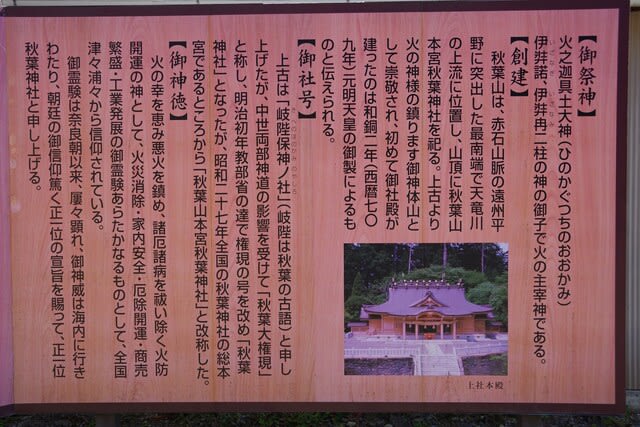

説明版です

【御祭神】

火之迦具土大神(ひのかぐつちのおおかみ)

伊弉諾、伊弉冉二柱の神の御子で火の主宰神である。

【創建】

秋葉山は、赤石山脈の遠州平野に突出した最南端で天竜川の上流に位置し、山頂に秋葉山本宮秋葉神社を祀る。

上古より火の神様の鎮ります御神体山として崇敬され、初めて御社殿が建ったのは和銅2年(西暦709年)元明天皇の御製によるものと伝えられる。

【御社号】

上古は「岐陛保神ノ社(きへのほのかみのやしろ)」(岐陛は秋葉の古語)と申し上げたが、中世両部神道の影響を受けて「秋葉大権現」と称し、明治初年教部省の達で権現の号を改め「秋葉神社」となったが、昭和27年全国秋葉神社の総本宮であることから「秋葉山本宮秋葉神社」と改称した.

【御神徳】

火の幸を恵み悪火を鎮め、諸厄諸病を祓い除く火防開運の神として、火災消除・家内安全・厄除開運・商売繁盛・工業発展の御霊験あらたかなるものとして、全国津々浦々から信仰されている。

御霊験は奈良朝以来、屢々顕れ、御神威は海内に行きわたり、朝廷の御信仰篤く正一位の宣旨を賜って、正一位秋葉神社と申し上げる。

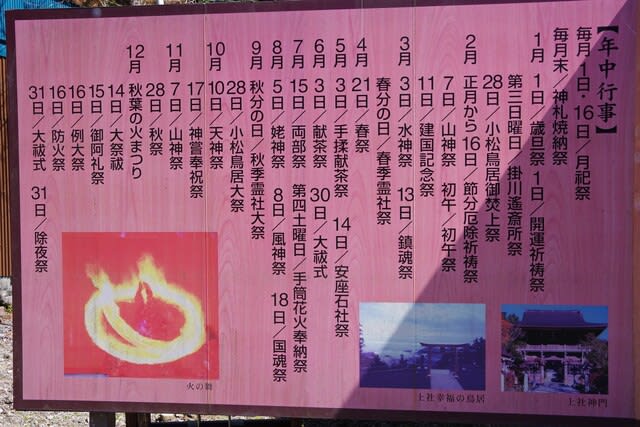

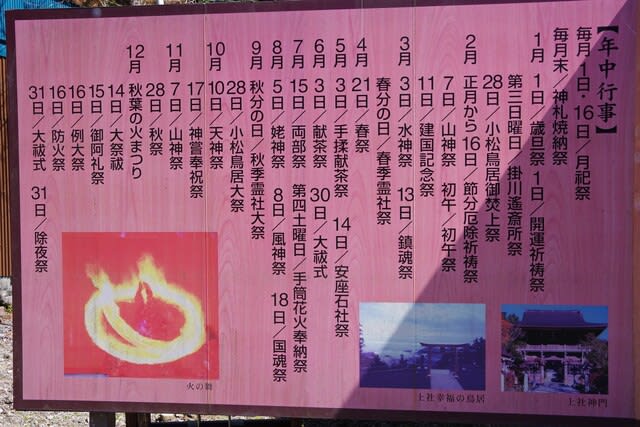

年中行事表です

桧並木の参道を進みましょう

境内まで上がって来ました

手水舎です

下社拝殿(遥斎殿)です

*山上(上社)の本殿を遥拝するための建物です。

大きな火具(十能)や火箸が奉納されています

では、東側の六所神社へ行って見ましょう

参道入口です

供進指定 村社 六所神社です

石段を上がって参道を進みます

鳥居です

六所神社社殿です

*六所神社の由緒です

六所神社は六所明神と領家村に鎮座する六社を祀る地域の氏神である。そもそも領家の地名は京都の公家の荘園があったことにちなむ。

火防の本宮である秋葉山の麓に位置することから、その参拝客で賑い、旅籠が軒を連ね、文芸遊興も盛んで歌会なども催された地域である。

六所明神は、犬居郷一宮と称された当地域でも御神徳顕著な古社で、御祭神として大日賣貴神(天照大神の異称、伊勢神宮)・中筒男大神(住吉大社)・大山祗大神(大山祗神社)・誉田別命(八幡宮)天児屋根大神(春日大社)・武甕槌大神(鹿島神宮)の六柱の神を祀る。歴代領主の崇敬も篤く江戸時代には石高一石三斗七升五合を拝領した。

領家村に鎮座する六社とは、「天王神社」(素戔嗚命)、「熊野神社」(熊野大神)、「八坂神社」(素戔嗚命)、「金山神社(金山彦神)、「山野神社」(野槌神)、「若宮神社」(按ずるに天押雲根命か)である。

*天王社と八坂神社は同じ神様であるから合計12諸で11柱をお祀りする。

当社は領家の守り神であることは申すまでもないが、家門・事業を繁栄させ、流行り病を防ぎ、山野を守護する神として崇敬される。武田家との戦いに苦戦した家康公が退却する際、六所明神の御加護で危難を免れたことがあり、危機脱却の神としても信仰される。尚、徳川家康の退却を助けた領家の百姓は江戸時代の間、幕府から手厚い保護を受けた。

*問い合わせは秋葉山本宮秋葉神社までとありました。

秋葉山本宮秋葉神社参拝案内図です

*新東名浜松浜北インターチェンジから下社まで30分でこられそうですね

東海自然歩道の説明版です

*県道286号を北へ上ると「秋葉寺(三尺坊)」「秋葉神社上社」に向います、美しく整備された集落の石畳を抜けて急勾配の山道となる参道を進みますが、滑りやすい箇所もありますので足元にが注意ください。

県道286号を下ると、標高250mの行者山に築かれた戦国期の山城「犬居城址」に向います。展望台からは秋葉連峰と春野の街並みを望むことができ、現在も曲輪や空堀がのこっています。

火防霊場、秋葉山秋葉寺(秋葉神社下社から上社)までの案内です

*秋葉神社下社から秋葉寺まで一時間、更に上社までは20分掛かりそうです。

では、次へ行きましょう

山東信号から国道362号線を北東へ、峰小屋トンネルを貫けて天竜川の支流の気田川の谷へ約13km進みます

最初の気田川を右岸へ渡る秋葉橋を渡ってすぐ左へ尾根を回ると右に秋葉神社下社が鎮座します

参道入口の

駐車場を利用しました

駐車場を利用しました*このブロブ2014年1月7日の投稿もご覧ください

秋葉神社下社参道入口です

参道です

秋葉山 本宮 秋葉神社下社です

説明版です

【御祭神】

火之迦具土大神(ひのかぐつちのおおかみ)

伊弉諾、伊弉冉二柱の神の御子で火の主宰神である。

【創建】

秋葉山は、赤石山脈の遠州平野に突出した最南端で天竜川の上流に位置し、山頂に秋葉山本宮秋葉神社を祀る。

上古より火の神様の鎮ります御神体山として崇敬され、初めて御社殿が建ったのは和銅2年(西暦709年)元明天皇の御製によるものと伝えられる。

【御社号】

上古は「岐陛保神ノ社(きへのほのかみのやしろ)」(岐陛は秋葉の古語)と申し上げたが、中世両部神道の影響を受けて「秋葉大権現」と称し、明治初年教部省の達で権現の号を改め「秋葉神社」となったが、昭和27年全国秋葉神社の総本宮であることから「秋葉山本宮秋葉神社」と改称した.

【御神徳】

火の幸を恵み悪火を鎮め、諸厄諸病を祓い除く火防開運の神として、火災消除・家内安全・厄除開運・商売繁盛・工業発展の御霊験あらたかなるものとして、全国津々浦々から信仰されている。

御霊験は奈良朝以来、屢々顕れ、御神威は海内に行きわたり、朝廷の御信仰篤く正一位の宣旨を賜って、正一位秋葉神社と申し上げる。

年中行事表です

桧並木の参道を進みましょう

境内まで上がって来ました

手水舎です

下社拝殿(遥斎殿)です

*山上(上社)の本殿を遥拝するための建物です。

大きな火具(十能)や火箸が奉納されています

では、東側の六所神社へ行って見ましょう

参道入口です

供進指定 村社 六所神社です

石段を上がって参道を進みます

鳥居です

六所神社社殿です

*六所神社の由緒です

六所神社は六所明神と領家村に鎮座する六社を祀る地域の氏神である。そもそも領家の地名は京都の公家の荘園があったことにちなむ。

火防の本宮である秋葉山の麓に位置することから、その参拝客で賑い、旅籠が軒を連ね、文芸遊興も盛んで歌会なども催された地域である。

六所明神は、犬居郷一宮と称された当地域でも御神徳顕著な古社で、御祭神として大日賣貴神(天照大神の異称、伊勢神宮)・中筒男大神(住吉大社)・大山祗大神(大山祗神社)・誉田別命(八幡宮)天児屋根大神(春日大社)・武甕槌大神(鹿島神宮)の六柱の神を祀る。歴代領主の崇敬も篤く江戸時代には石高一石三斗七升五合を拝領した。

領家村に鎮座する六社とは、「天王神社」(素戔嗚命)、「熊野神社」(熊野大神)、「八坂神社」(素戔嗚命)、「金山神社(金山彦神)、「山野神社」(野槌神)、「若宮神社」(按ずるに天押雲根命か)である。

*天王社と八坂神社は同じ神様であるから合計12諸で11柱をお祀りする。

当社は領家の守り神であることは申すまでもないが、家門・事業を繁栄させ、流行り病を防ぎ、山野を守護する神として崇敬される。武田家との戦いに苦戦した家康公が退却する際、六所明神の御加護で危難を免れたことがあり、危機脱却の神としても信仰される。尚、徳川家康の退却を助けた領家の百姓は江戸時代の間、幕府から手厚い保護を受けた。

*問い合わせは秋葉山本宮秋葉神社までとありました。

秋葉山本宮秋葉神社参拝案内図です

*新東名浜松浜北インターチェンジから下社まで30分でこられそうですね

東海自然歩道の説明版です

*県道286号を北へ上ると「秋葉寺(三尺坊)」「秋葉神社上社」に向います、美しく整備された集落の石畳を抜けて急勾配の山道となる参道を進みますが、滑りやすい箇所もありますので足元にが注意ください。

県道286号を下ると、標高250mの行者山に築かれた戦国期の山城「犬居城址」に向います。展望台からは秋葉連峰と春野の街並みを望むことができ、現在も曲輪や空堀がのこっています。

火防霊場、秋葉山秋葉寺(秋葉神社下社から上社)までの案内です

*秋葉神社下社から秋葉寺まで一時間、更に上社までは20分掛かりそうです。

では、次へ行きましょう