調神社は、さいたま市役所の南東約1kmのところ

県道213号線沿いにあります

JRのうらわ駅の直ぐ南側です

駐車場は近くの有料パーキングを利用しました

駐車場は近くの有料パーキングを利用しました

入口は西側に参道が有ります

県社 延喜式内 調神社です

おなじみの狛兎です、でも、新しくなっています

由緒略記です

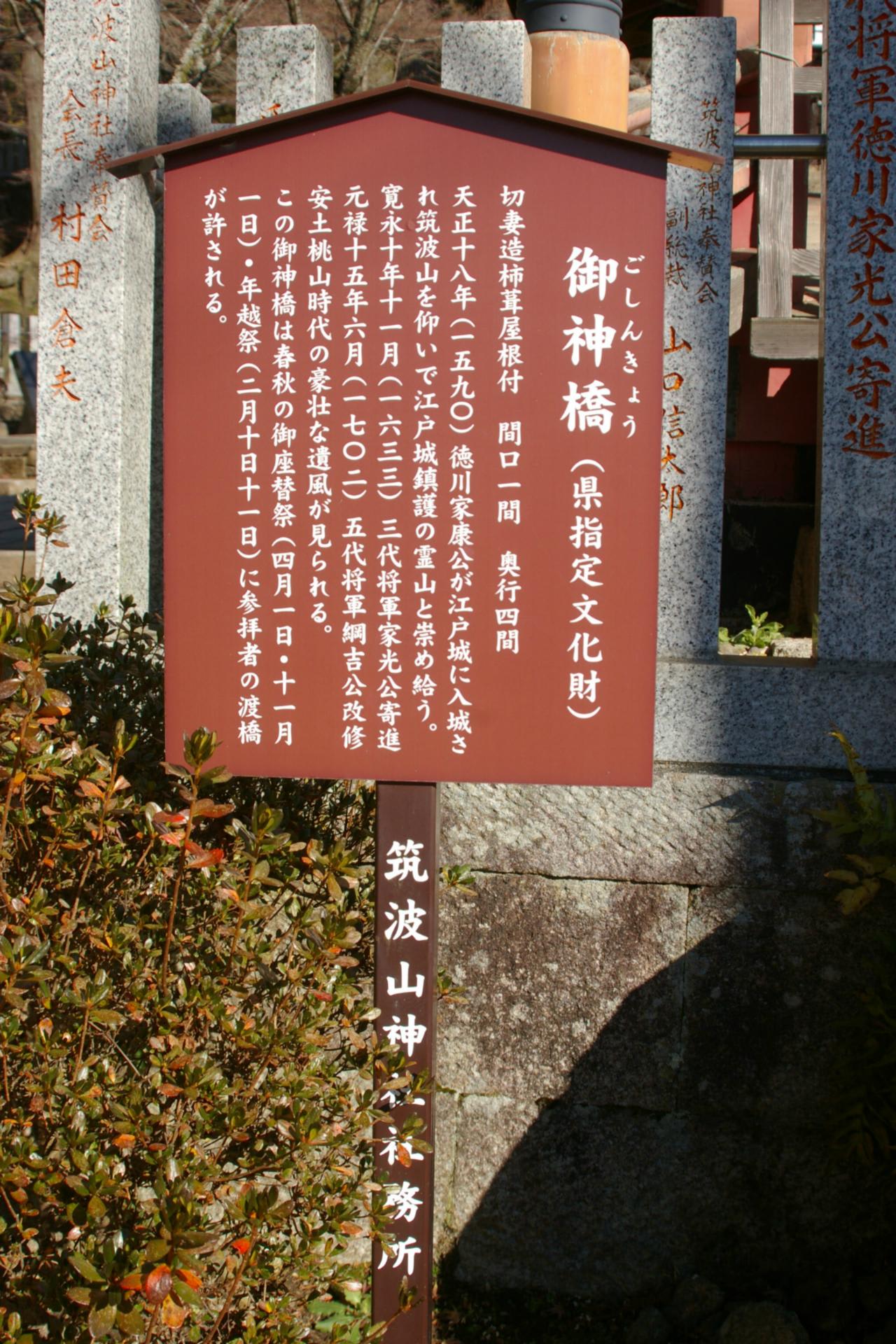

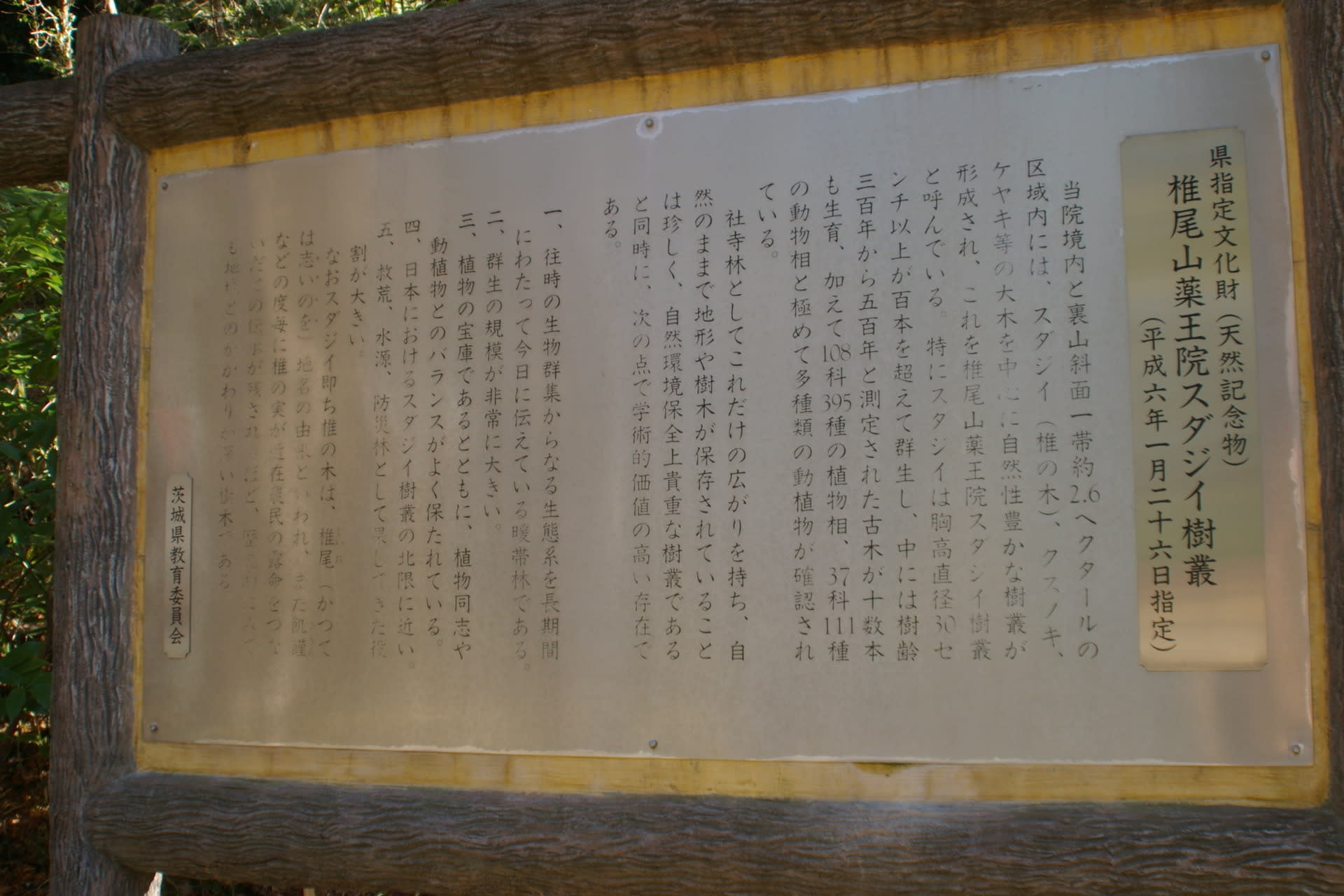

文化財の説明版です

手水舎です、大きなウサギの口から水が出ています

神楽殿です

拝殿です

拝殿の南側に先代狛兎が展示だれています

金毘羅神社です

天神社です

南側の手水舎です

南側駐車場入口のケヤキの大木です

更に西側のケヤキです

調神社のケヤキは社殿北側に有りますので向かいます

道路の分離帯に、調神社の御神木のケヤキが有ります

目通り幹回り7.4、mの巨木です

社殿裏側にもケヤキの大木が数本並んでいます

社殿東側の稲荷社です

池の中にもウサギが水を噴いています

県道を南へ直ぐの所に、余り大きくないケヤキが有ります

日蓮上人駒つなぎの欅です

北西側から見ます

では、次へ行きましょう

県道213号線沿いにあります

JRのうらわ駅の直ぐ南側です

駐車場は近くの有料パーキングを利用しました

駐車場は近くの有料パーキングを利用しました

入口は西側に参道が有ります

県社 延喜式内 調神社です

おなじみの狛兎です、でも、新しくなっています

由緒略記です

文化財の説明版です

手水舎です、大きなウサギの口から水が出ています

神楽殿です

拝殿です

拝殿の南側に先代狛兎が展示だれています

金毘羅神社です

天神社です

南側の手水舎です

南側駐車場入口のケヤキの大木です

更に西側のケヤキです

調神社のケヤキは社殿北側に有りますので向かいます

道路の分離帯に、調神社の御神木のケヤキが有ります

目通り幹回り7.4、mの巨木です

社殿裏側にもケヤキの大木が数本並んでいます

社殿東側の稲荷社です

池の中にもウサギが水を噴いています

県道を南へ直ぐの所に、余り大きくないケヤキが有ります

日蓮上人駒つなぎの欅です

北西側から見ます

では、次へ行きましょう

.

.