2016年9月7日、九州旅行3日目、佐賀城の後、時計周りに市内散策です。

徴古館(登録有形文化財)

「佐賀藩主・候爵鍋島家ゆかりの博物館として昭和2年開館。当時としては珍しい鉄筋コンクリート造りで、簡素ながら本格的な洋風意匠が特徴です。」

佐賀県佐賀市松原2丁目5-22

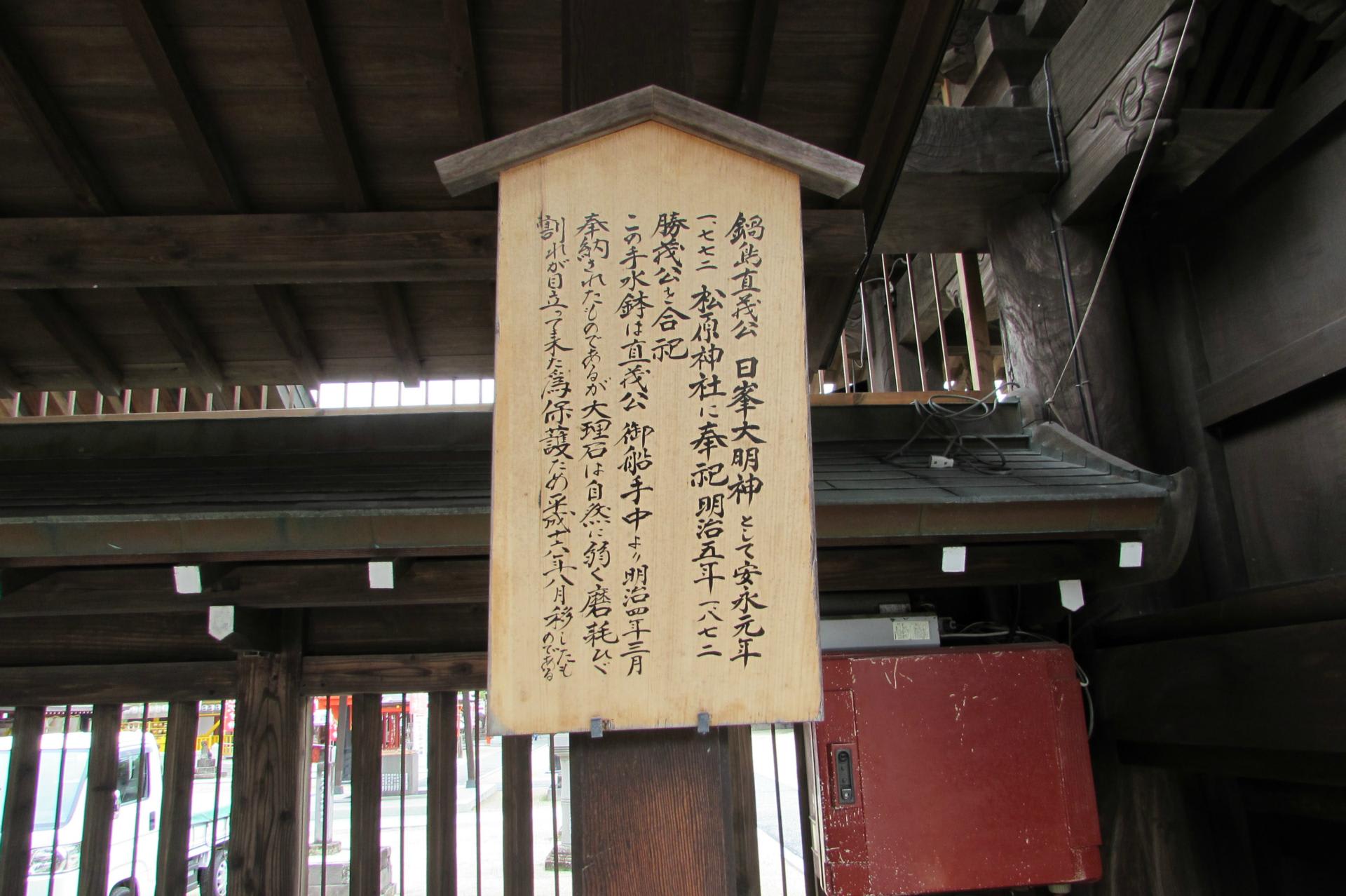

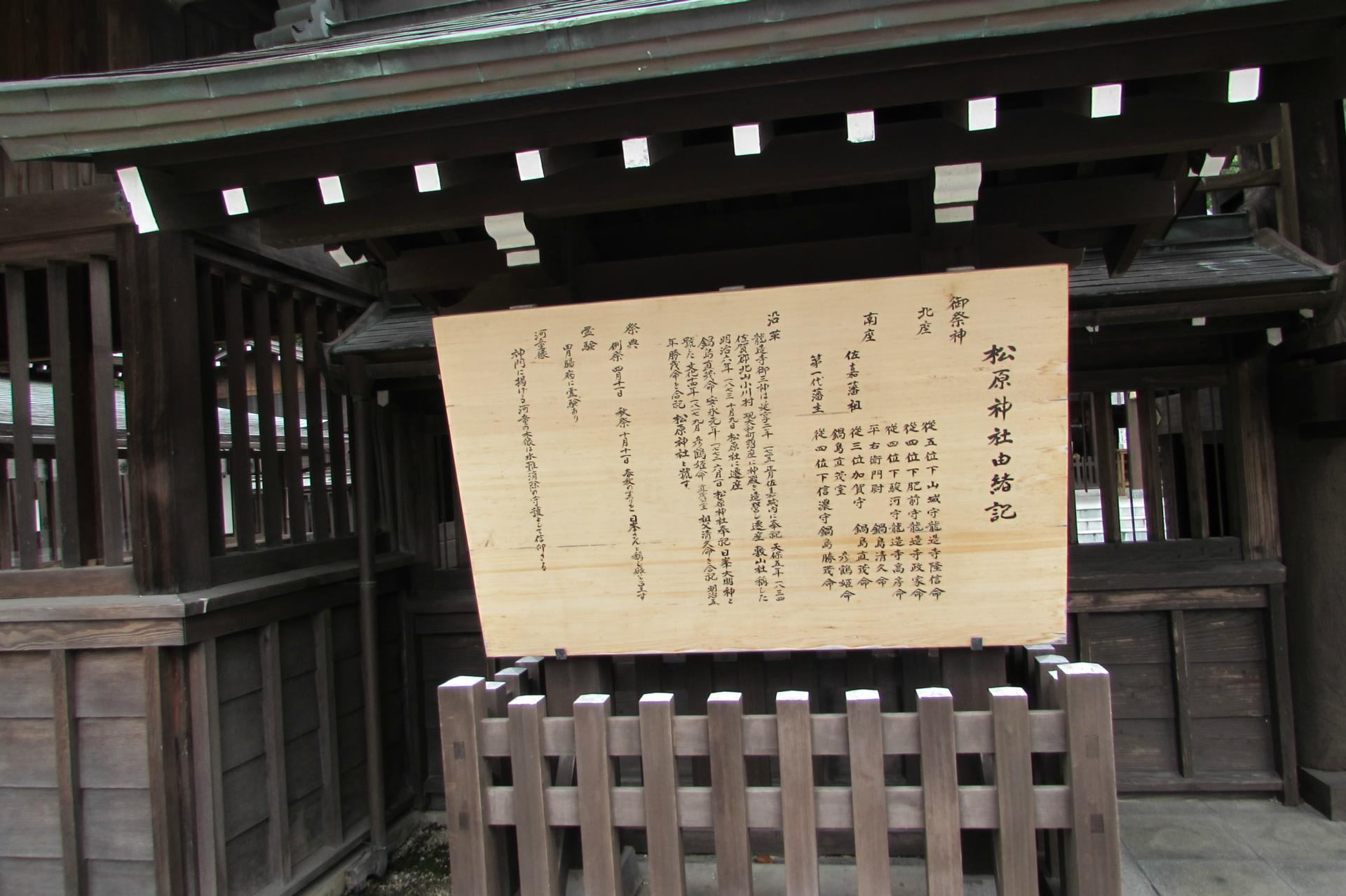

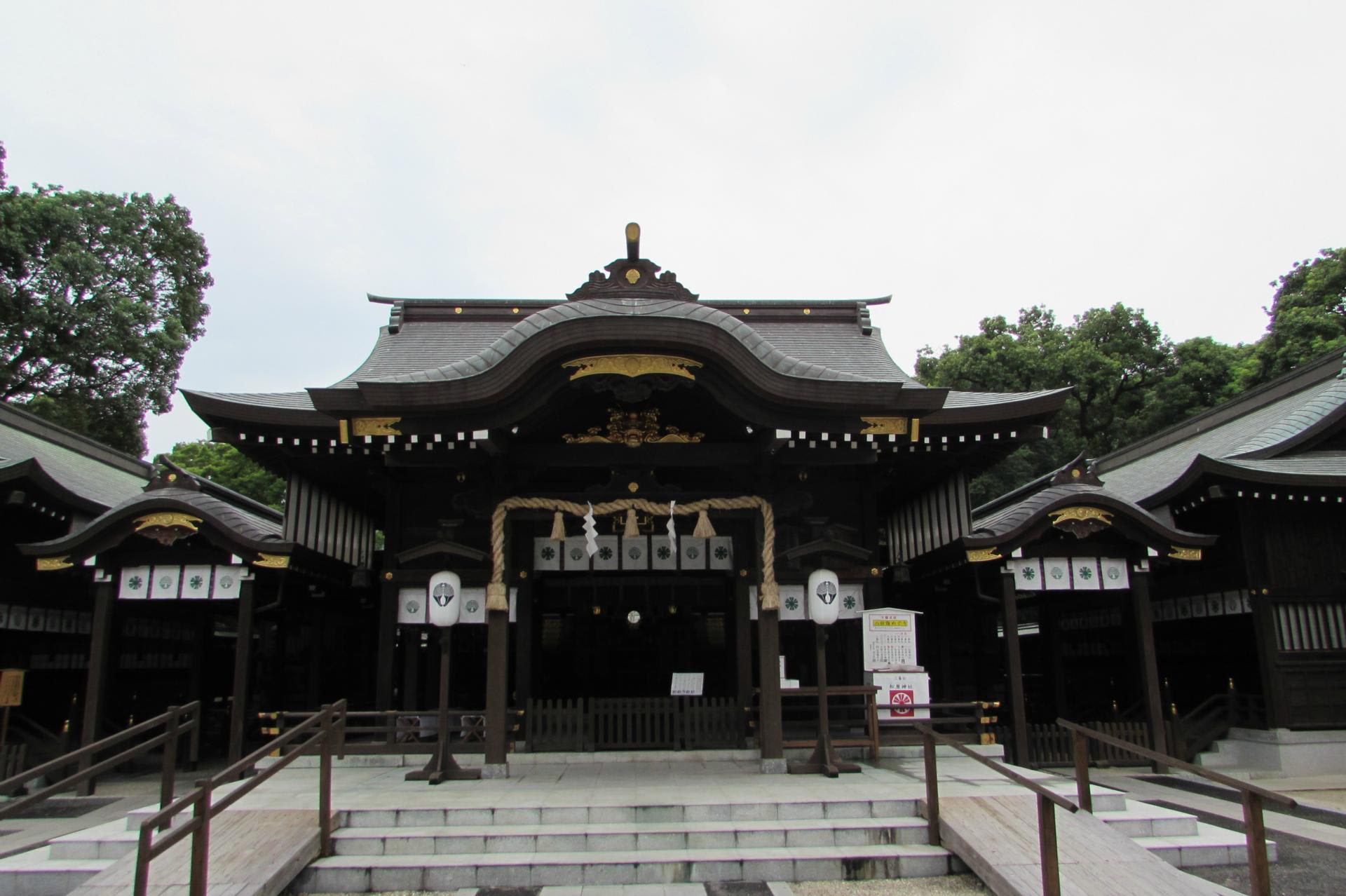

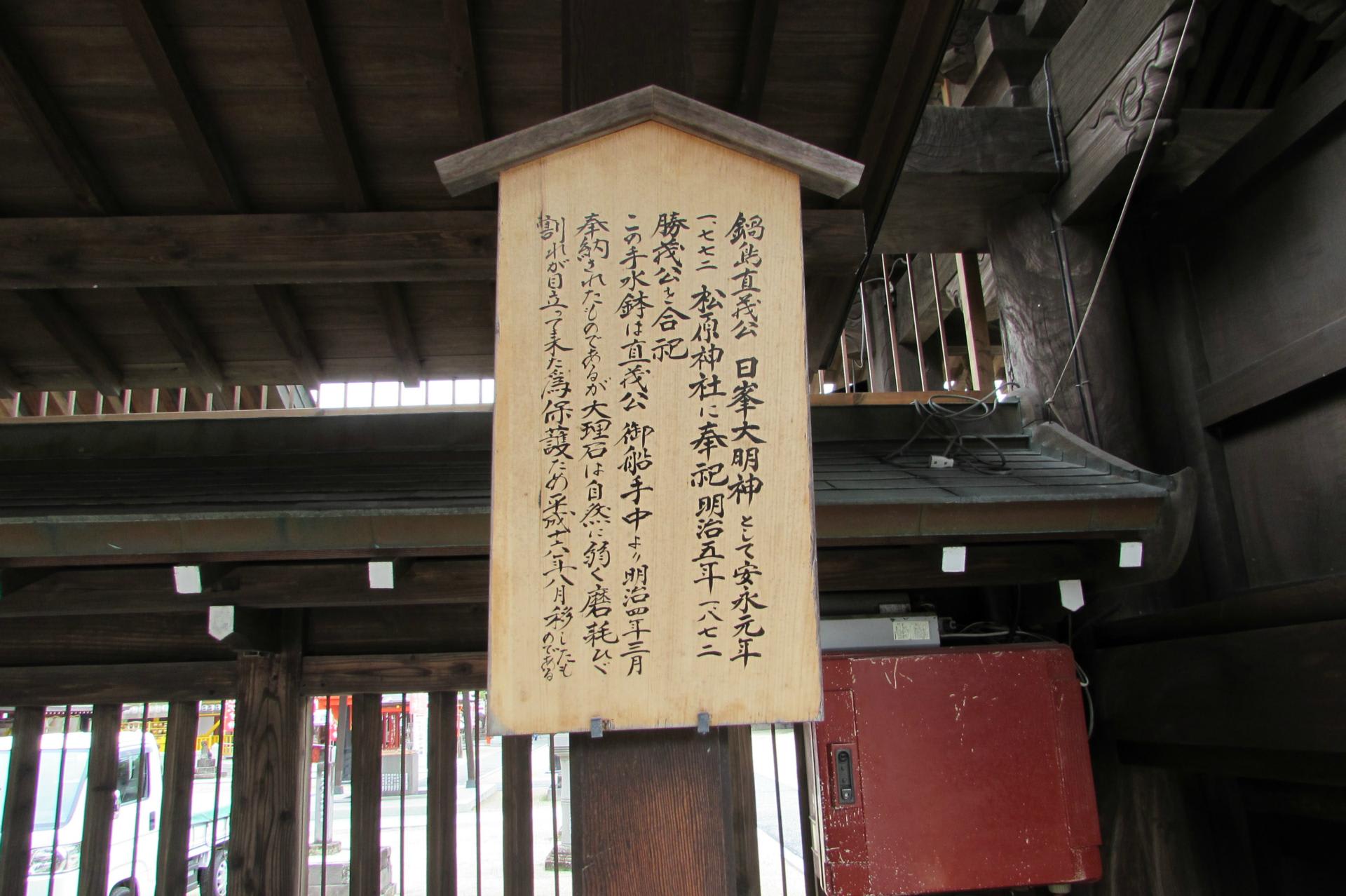

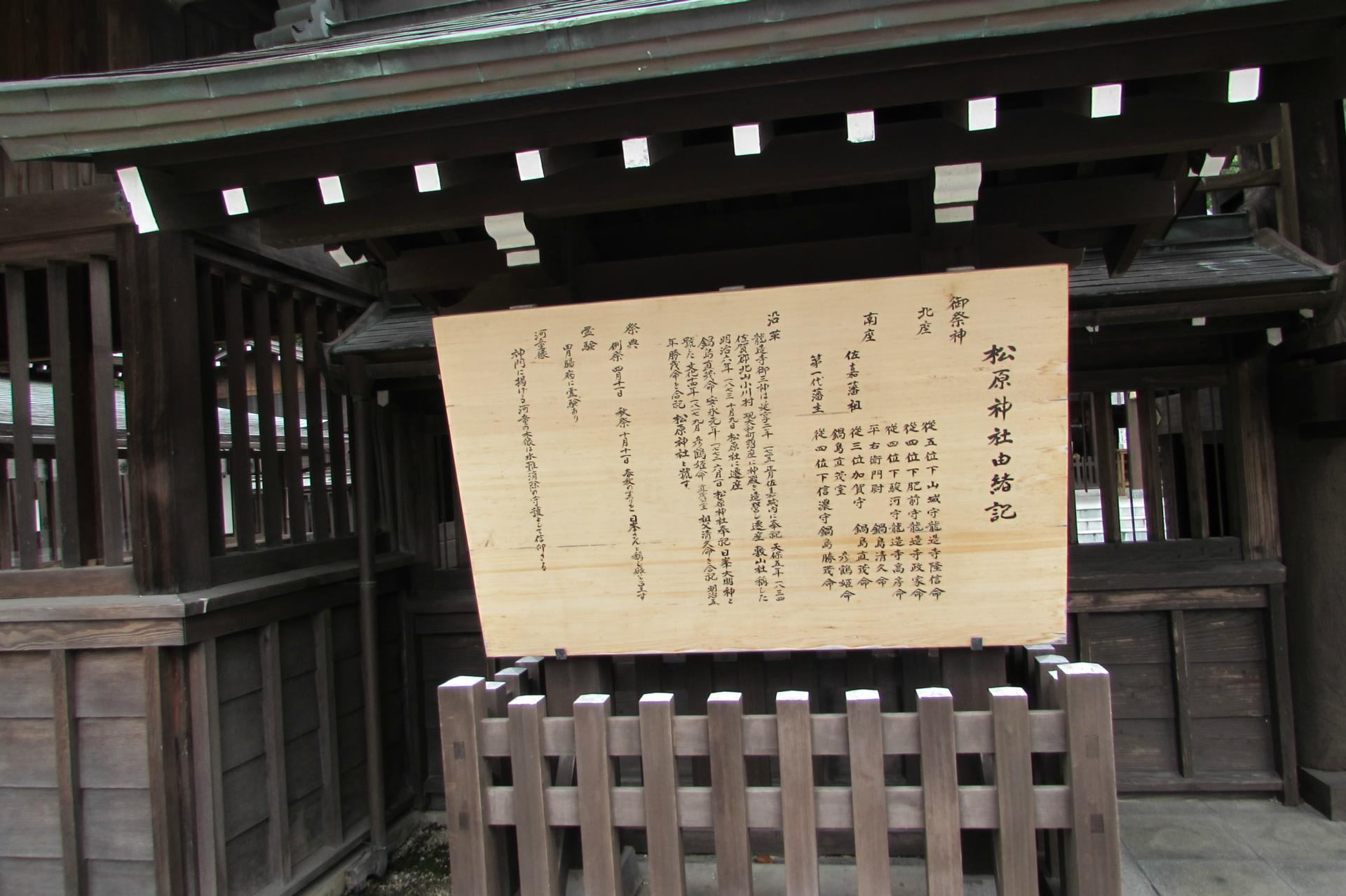

松原神社

「松原神社は、8代藩主鍋島治茂により藩祖鍋島直茂を祀るために創建された。隣接の佐嘉神社は10代藩主鍋島直正を祭神として創建され、のち11代直大も合祀。楠が繁り、鳥が憩う清冽な松原川の流れはニつの御社と一体的な空間を作り出す。」

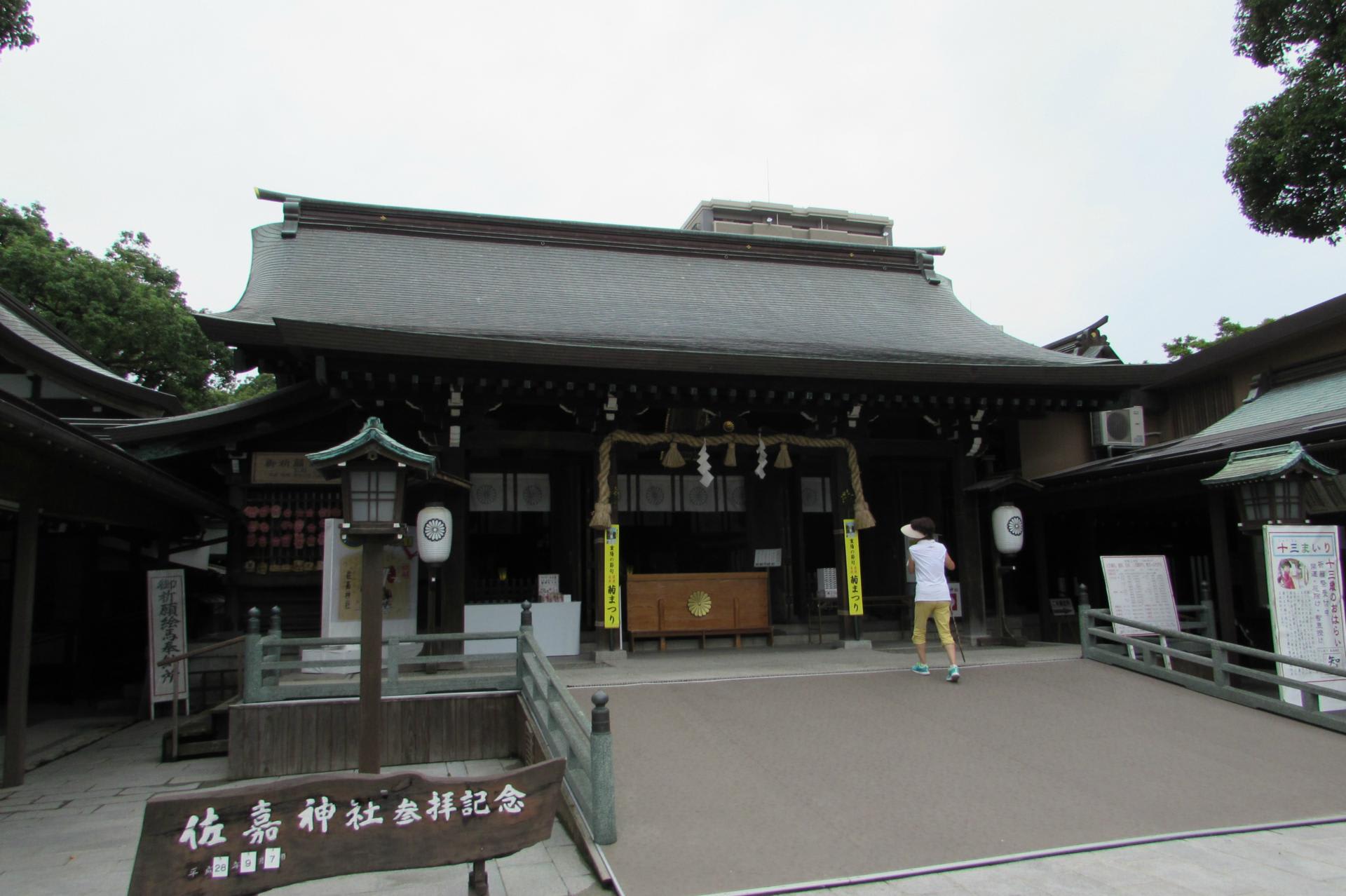

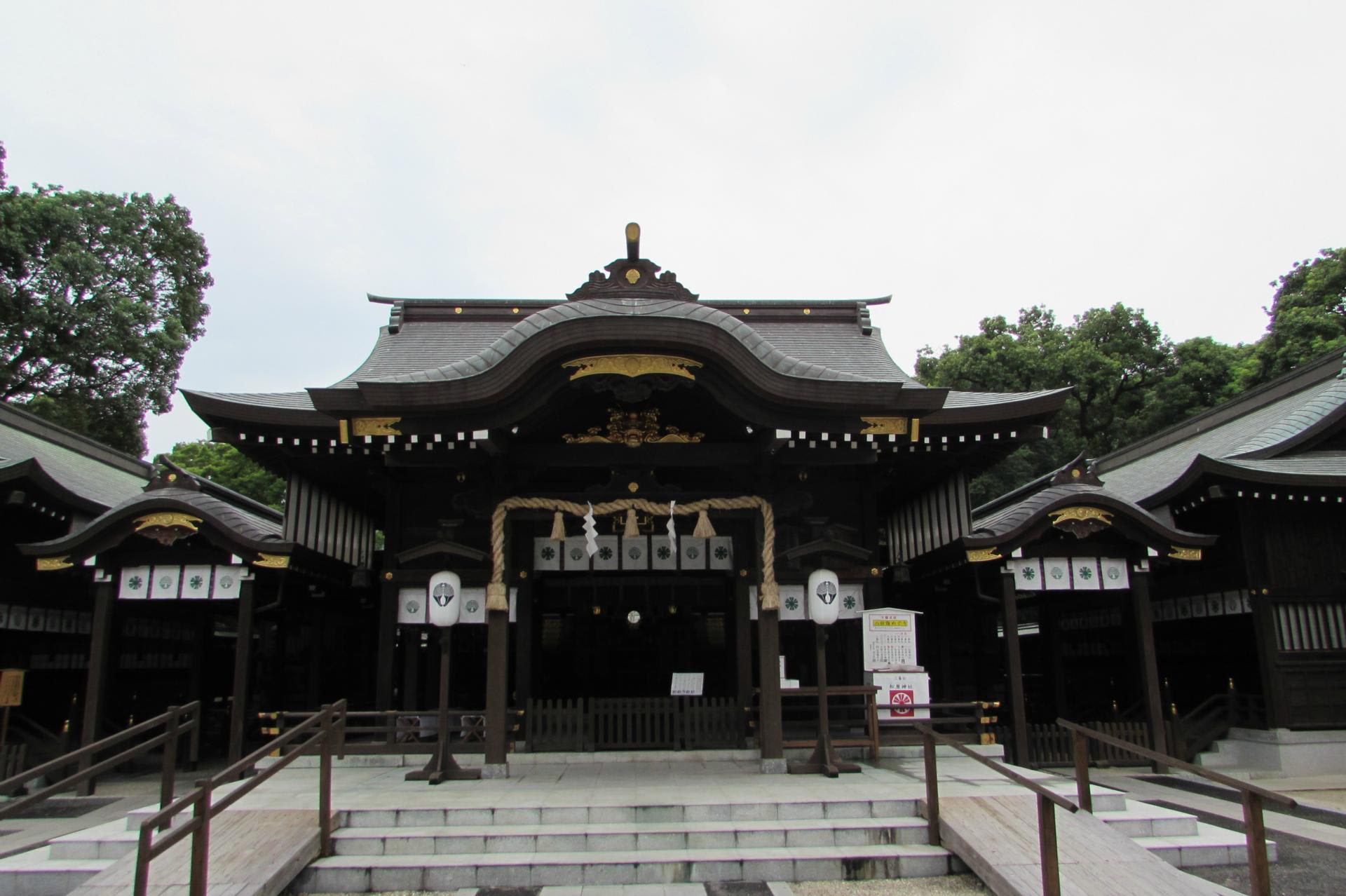

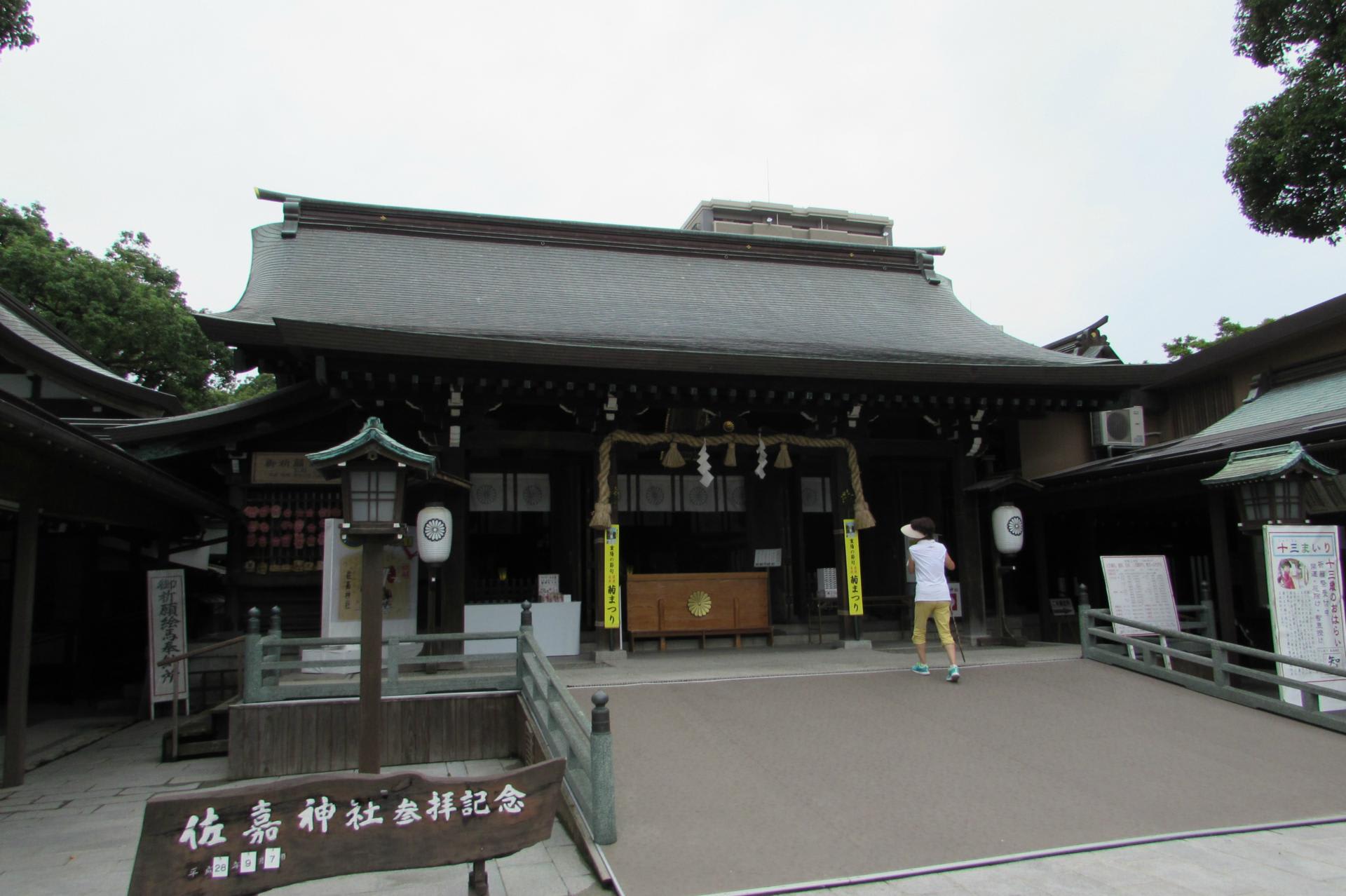

佐嘉神社

松根社純忠の碑

松根社

有田焼の燈籠

松原神社

荒神さん

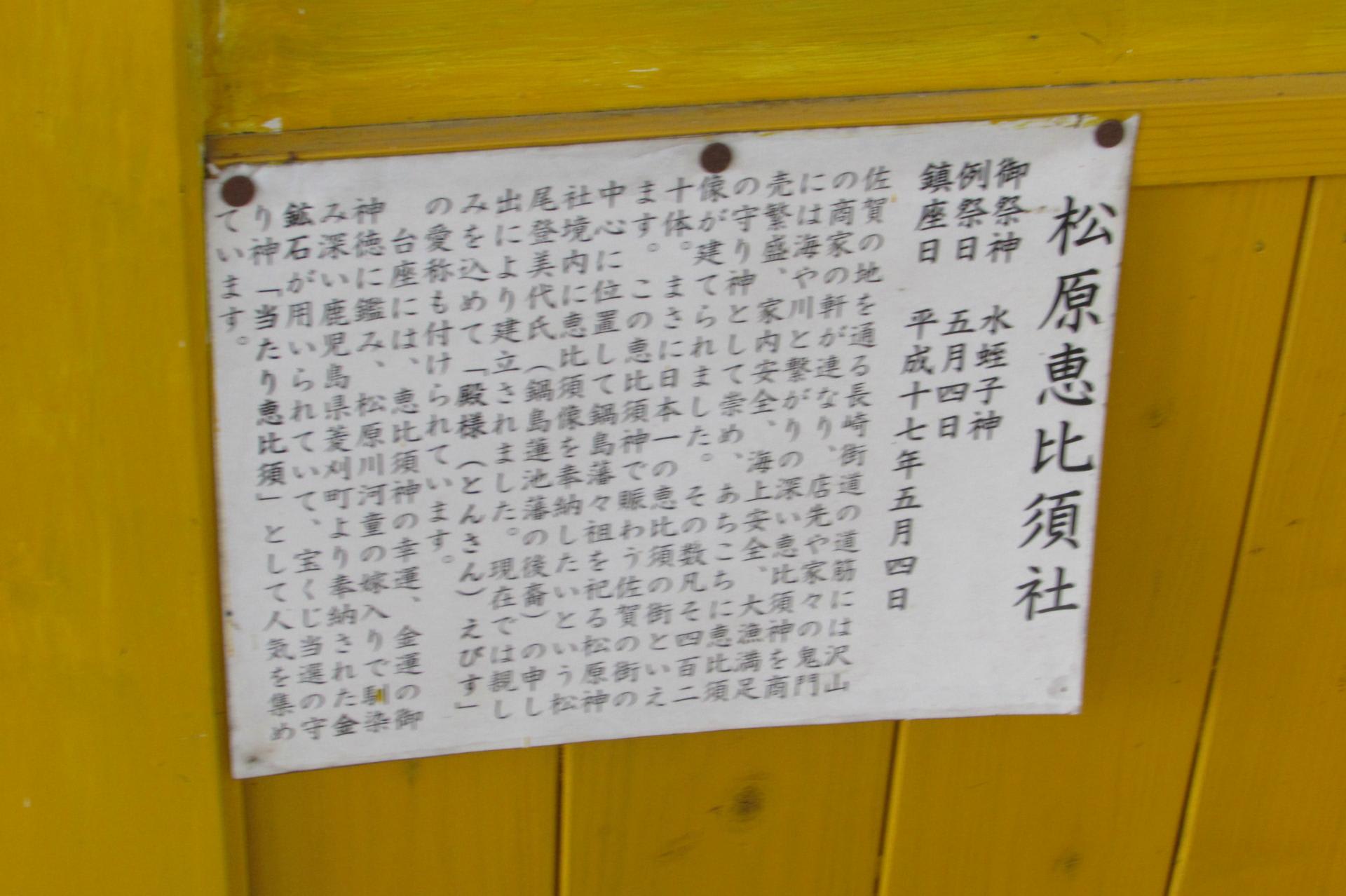

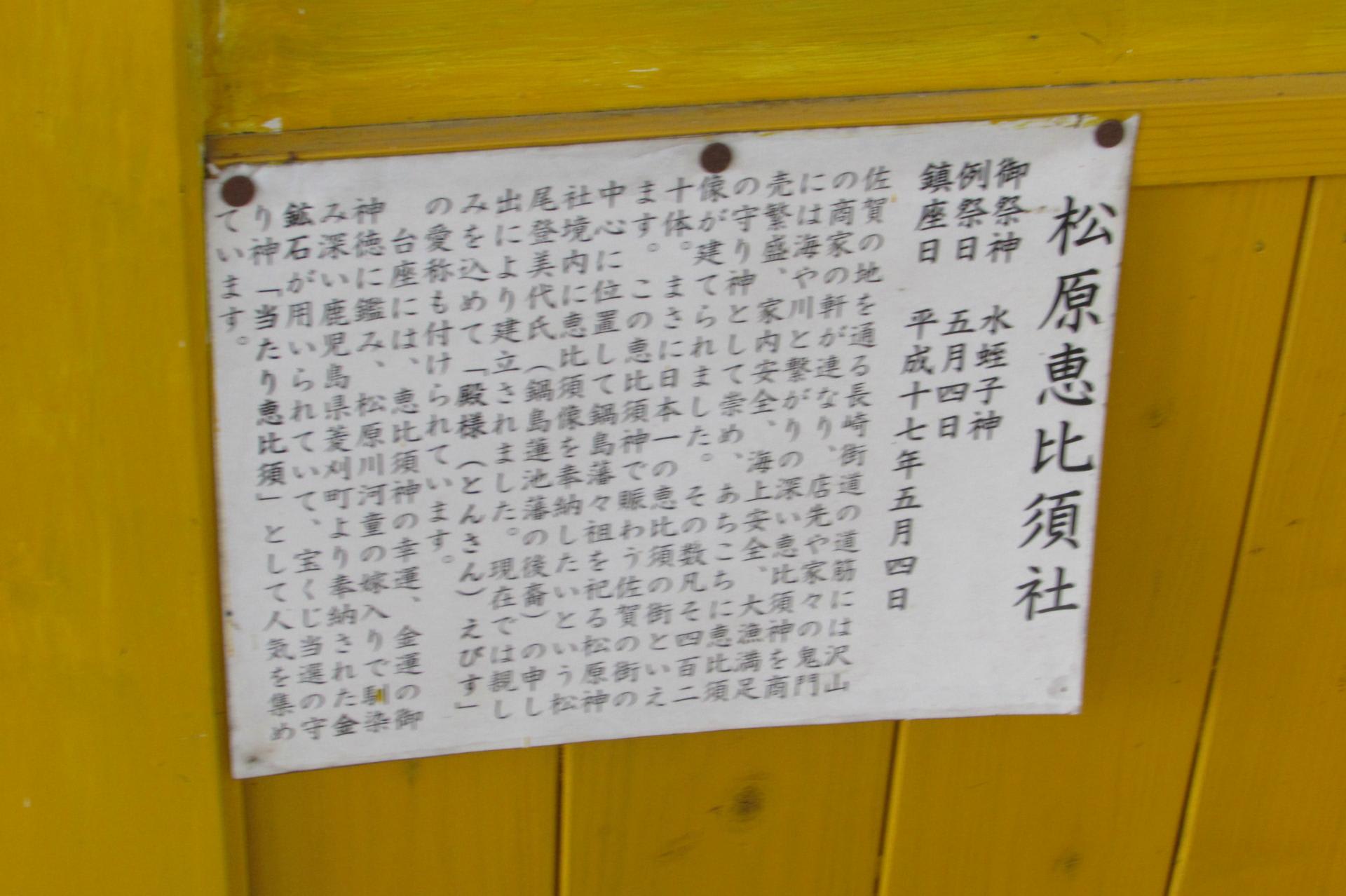

恵比須社

稲荷神社

河童社

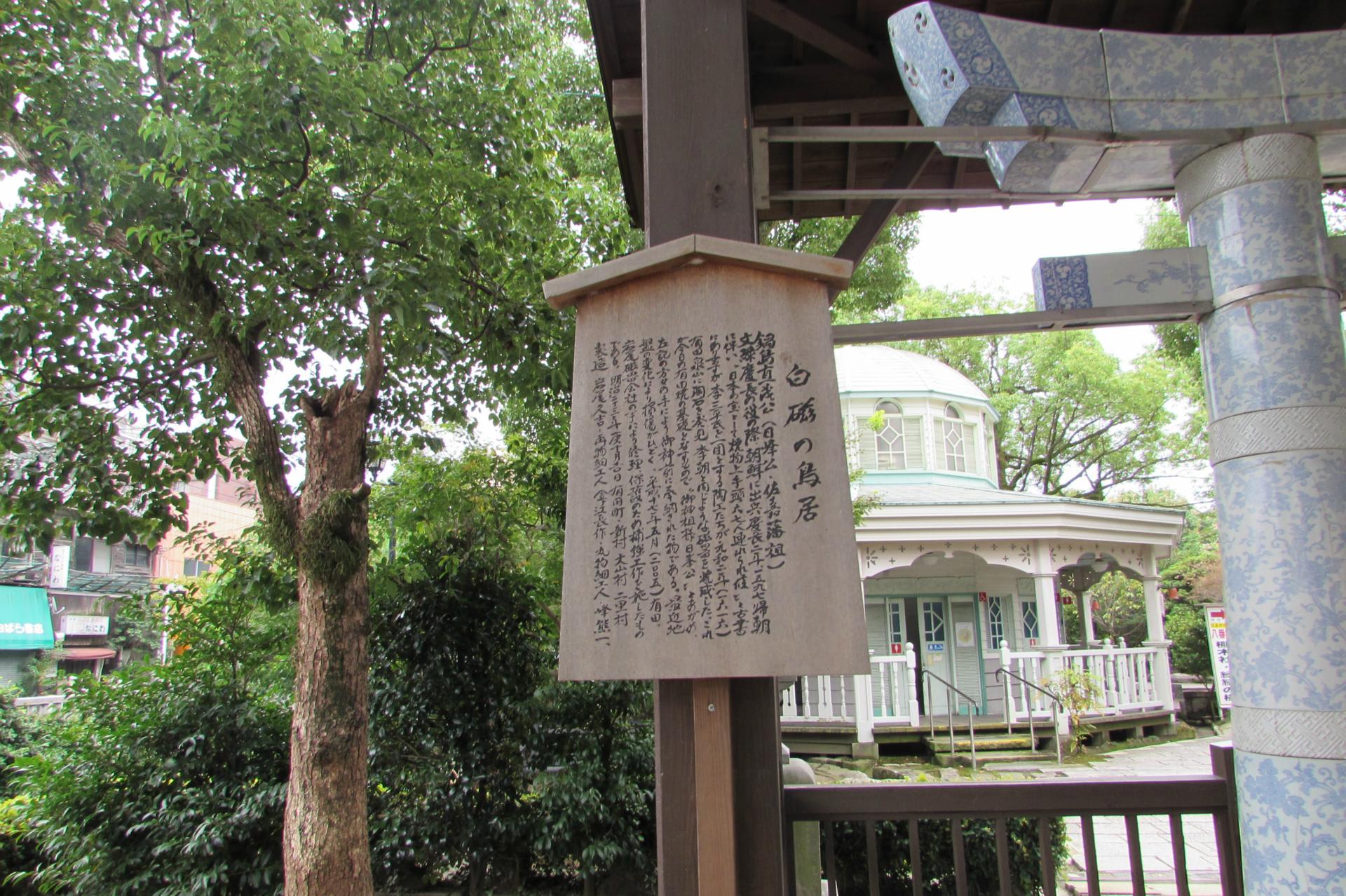

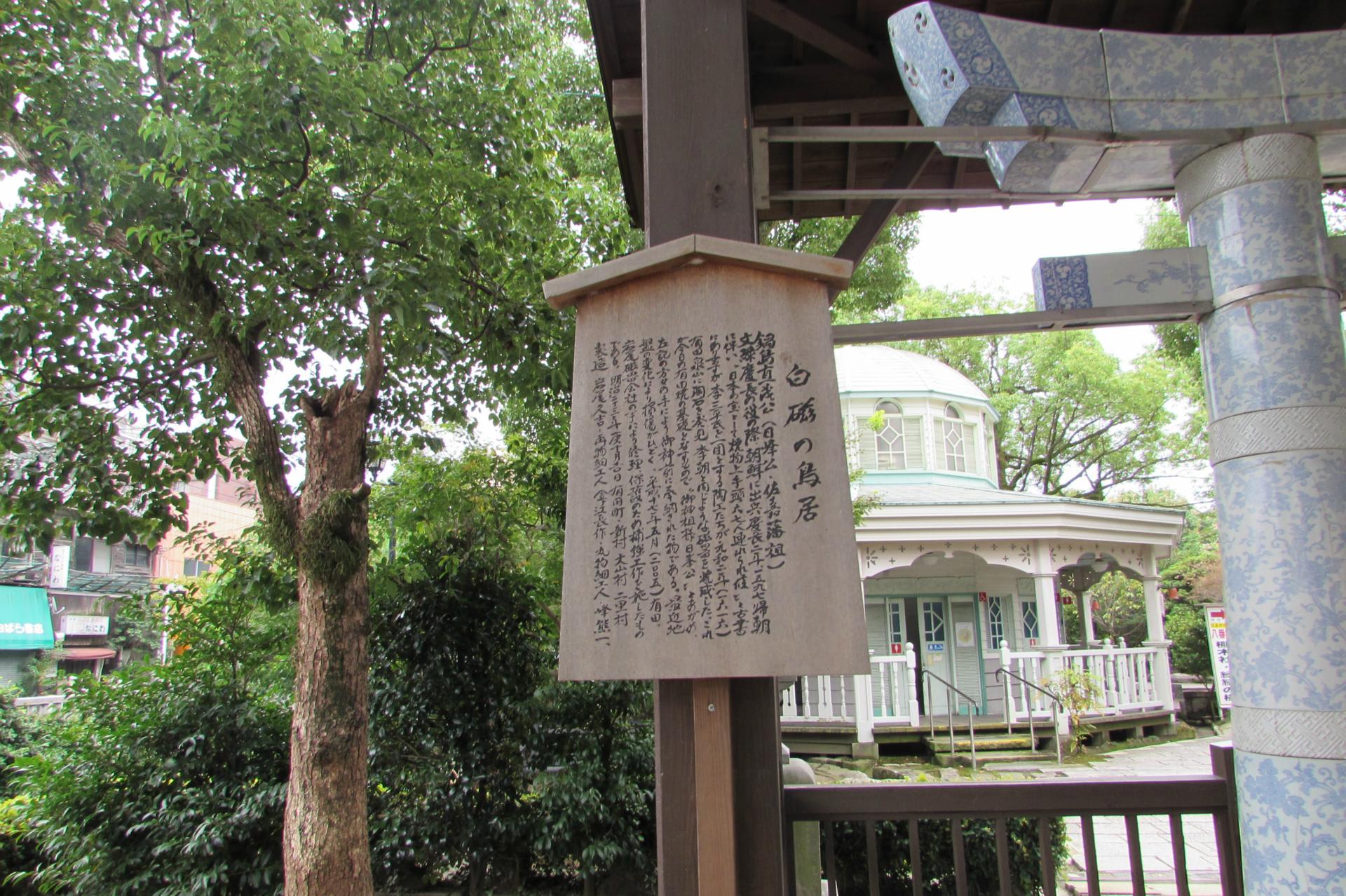

白磁の鳥居

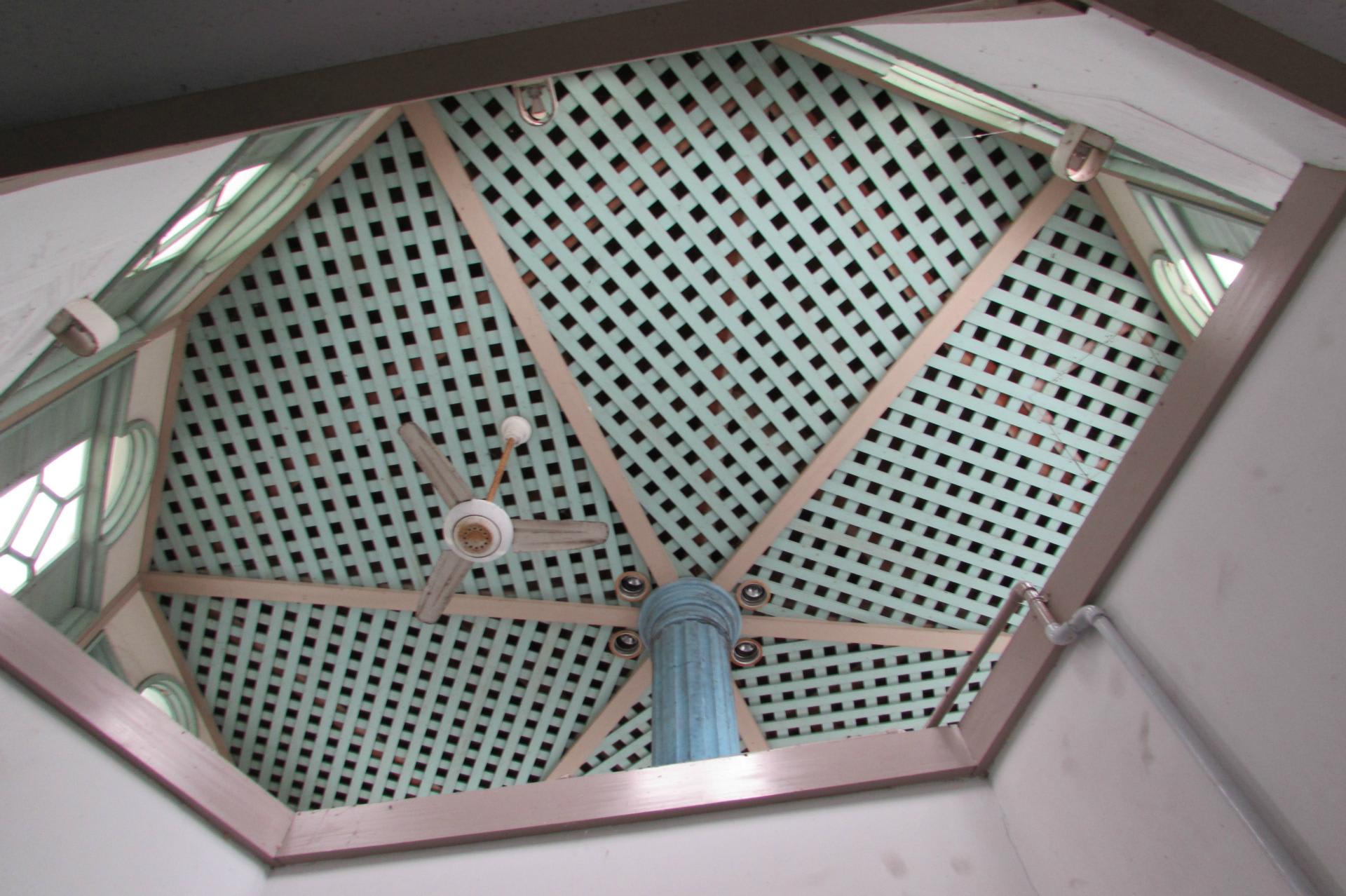

オシャレなトイレです。

ガス灯

宗龍寺

「曹洞宗の禅寺で、佐賀藩祖鍋島直茂公が佐賀城、城内の鬼門に建立し、城の守護神として崇拝した由緒ある名刹である。」

さがレトロ館

「明治20年、佐賀県最初の県警本部として建てられたオシャレな建物でアーチ型の窓と高い天井は当時のままです。」

お疲れ様でした。

徴古館(登録有形文化財)

「佐賀藩主・候爵鍋島家ゆかりの博物館として昭和2年開館。当時としては珍しい鉄筋コンクリート造りで、簡素ながら本格的な洋風意匠が特徴です。」

佐賀県佐賀市松原2丁目5-22

松原神社

「松原神社は、8代藩主鍋島治茂により藩祖鍋島直茂を祀るために創建された。隣接の佐嘉神社は10代藩主鍋島直正を祭神として創建され、のち11代直大も合祀。楠が繁り、鳥が憩う清冽な松原川の流れはニつの御社と一体的な空間を作り出す。」

佐嘉神社

松根社純忠の碑

松根社

有田焼の燈籠

松原神社

荒神さん

恵比須社

稲荷神社

河童社

白磁の鳥居

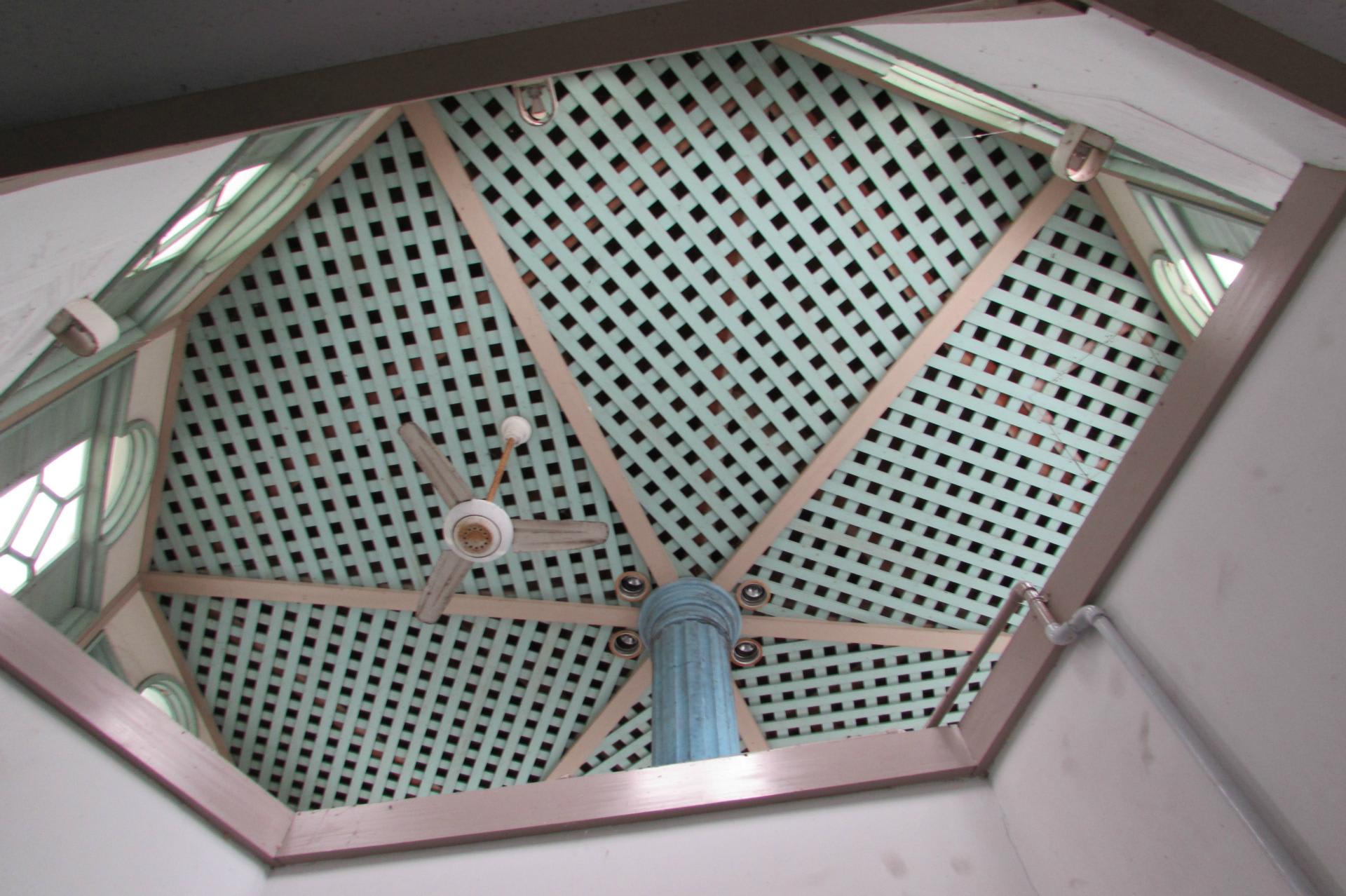

オシャレなトイレです。

ガス灯

宗龍寺

「曹洞宗の禅寺で、佐賀藩祖鍋島直茂公が佐賀城、城内の鬼門に建立し、城の守護神として崇拝した由緒ある名刹である。」

さがレトロ館

「明治20年、佐賀県最初の県警本部として建てられたオシャレな建物でアーチ型の窓と高い天井は当時のままです。」

お疲れ様でした。