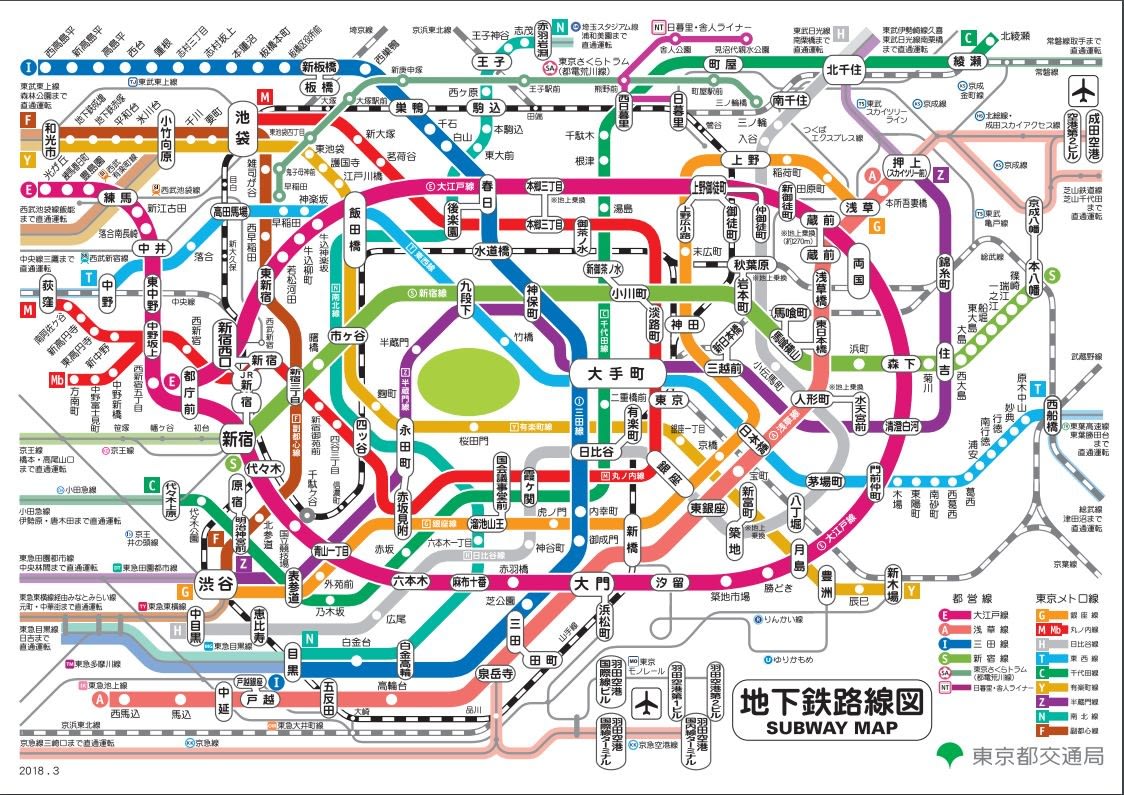

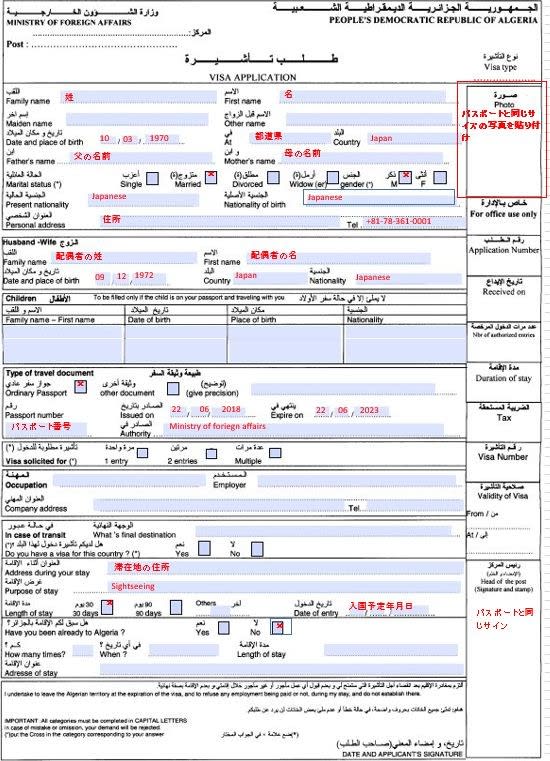

2018年6月6日、お参りしました。東京1泊2日の旅行です。アルジェリアのビザ申請の関係で、神戸から羽田へのフライトでホテルアベスト目黒に宿泊しての観光です。ビザ申請が無事に終えパスポートに貼り付けされていました。2日目は雨天で残念です。増上寺にお参りをして、築地本願寺と築地での昼食、大江戸線築地市場駅から青山一丁目駅で、銀座線に乗り換え渋谷駅で乗り換え副都心線で明治神宮前駅に移動です。

東京都渋谷区代々木神園町1番1

map

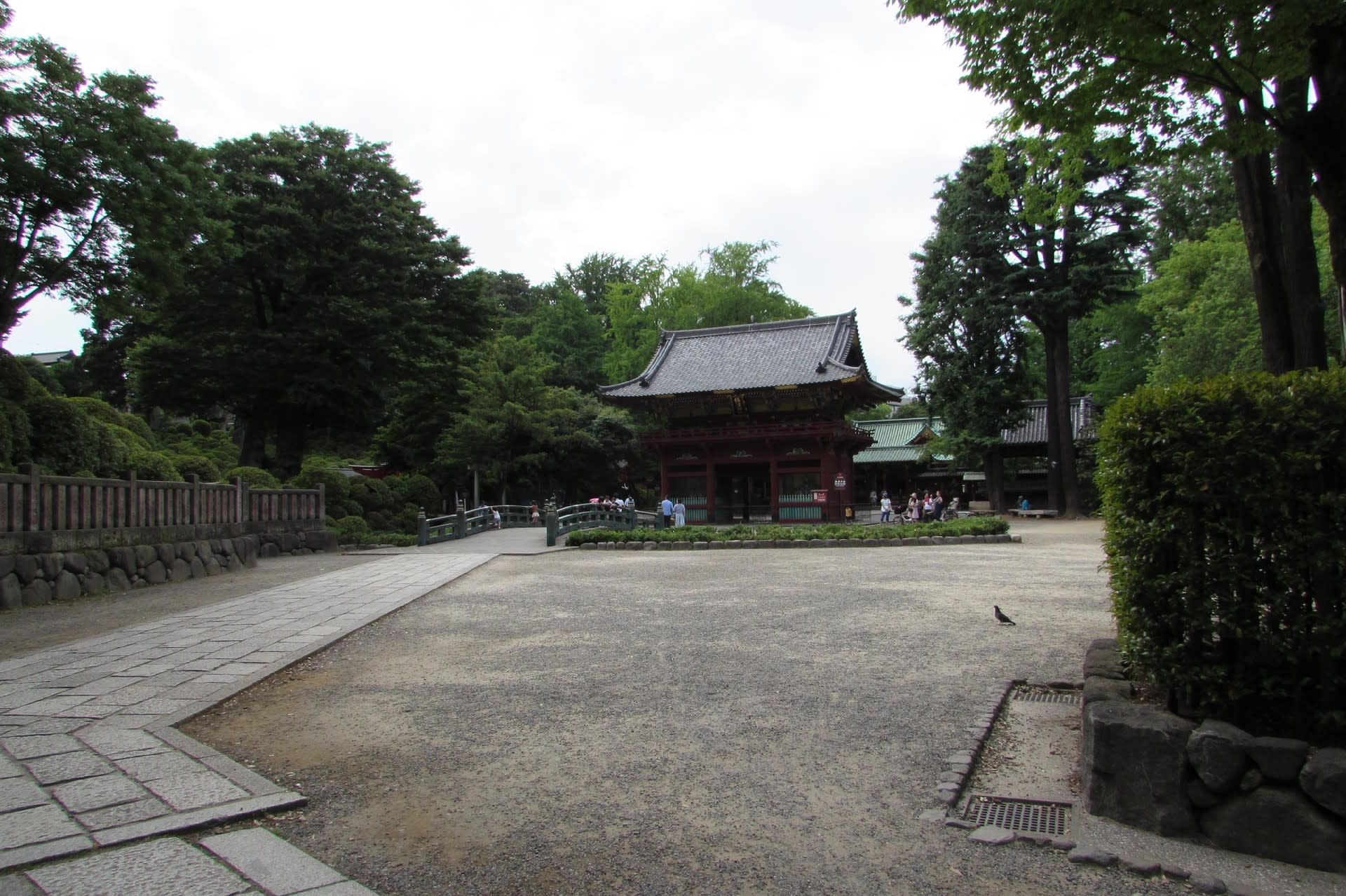

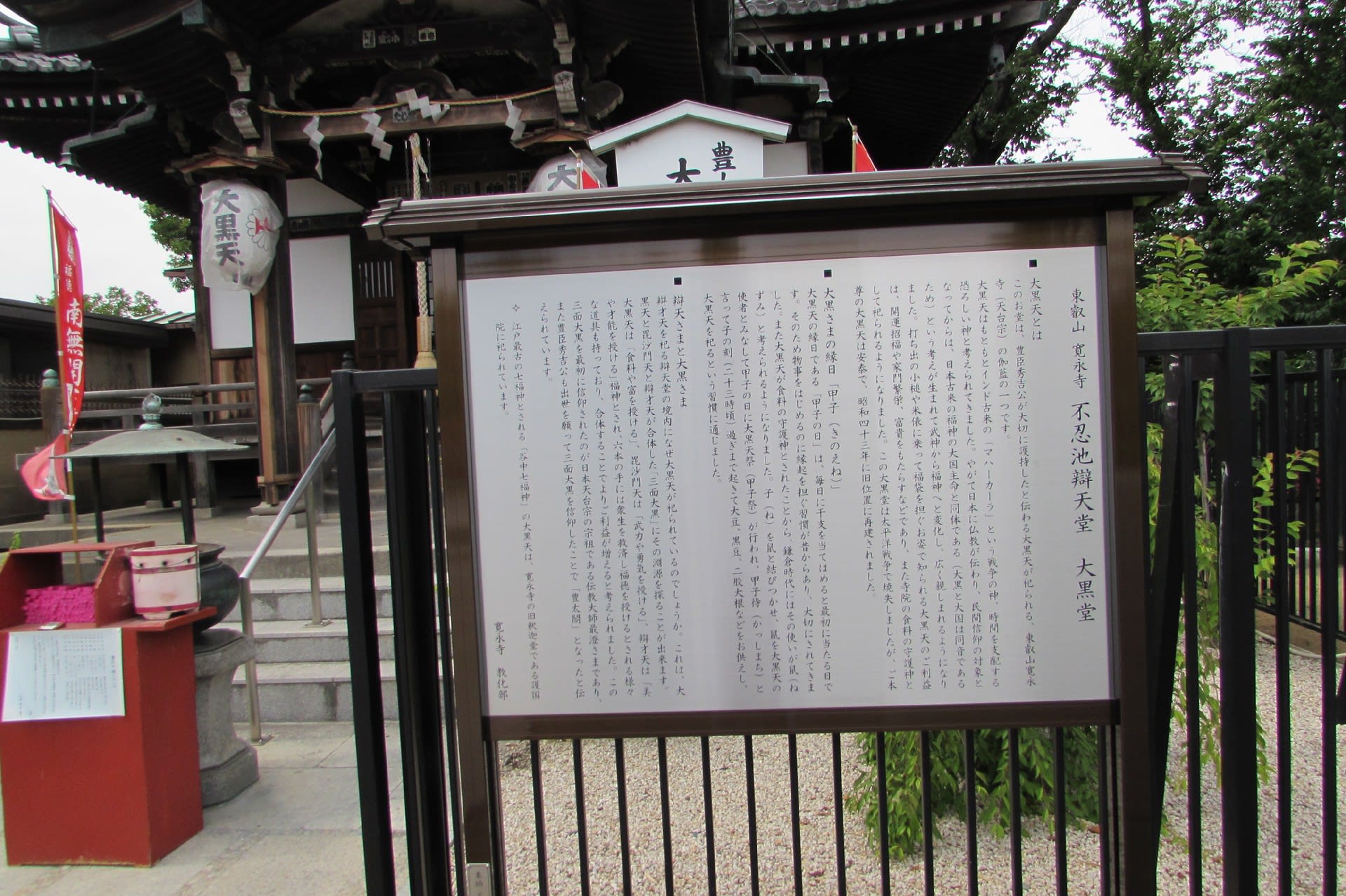

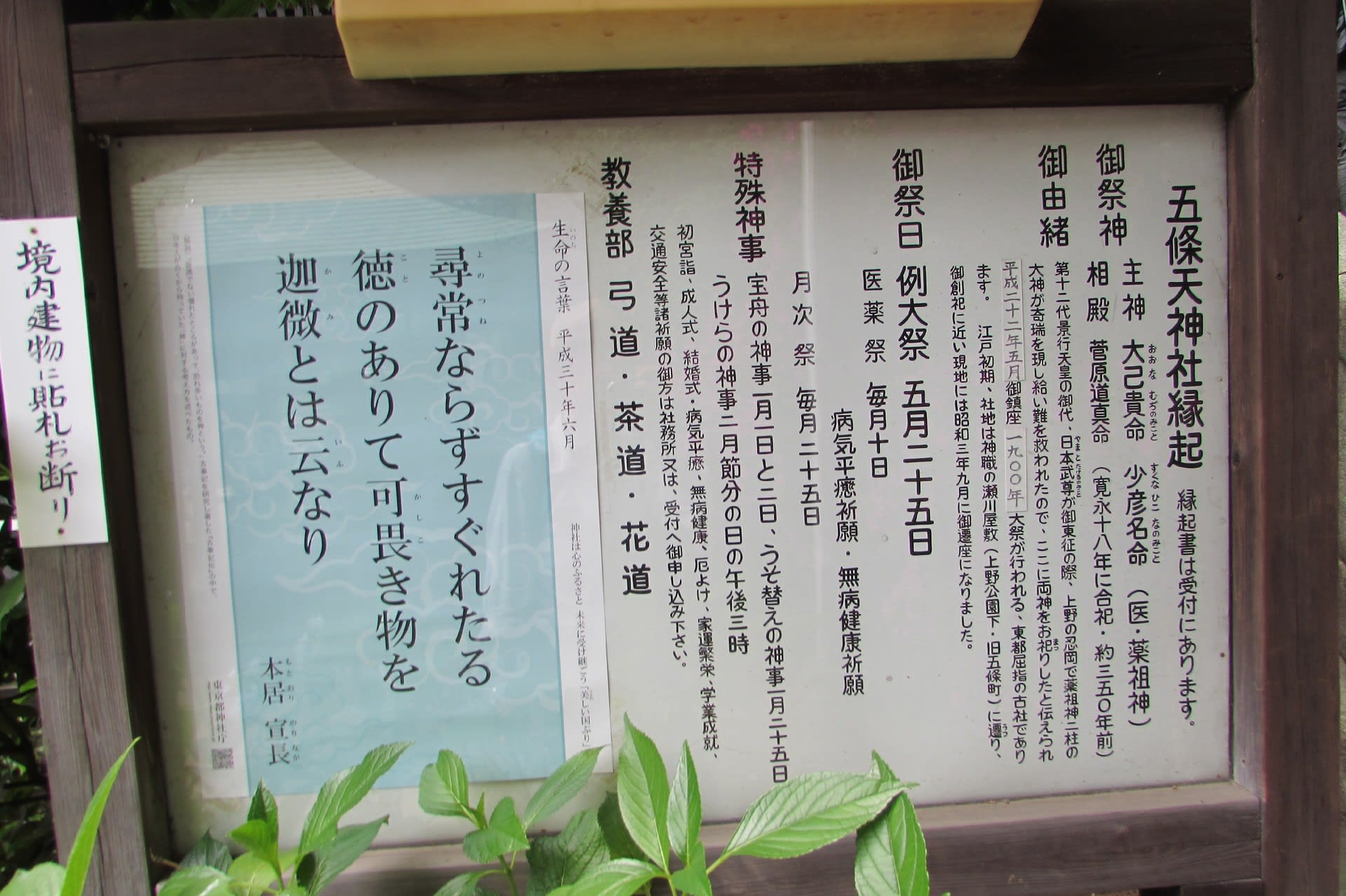

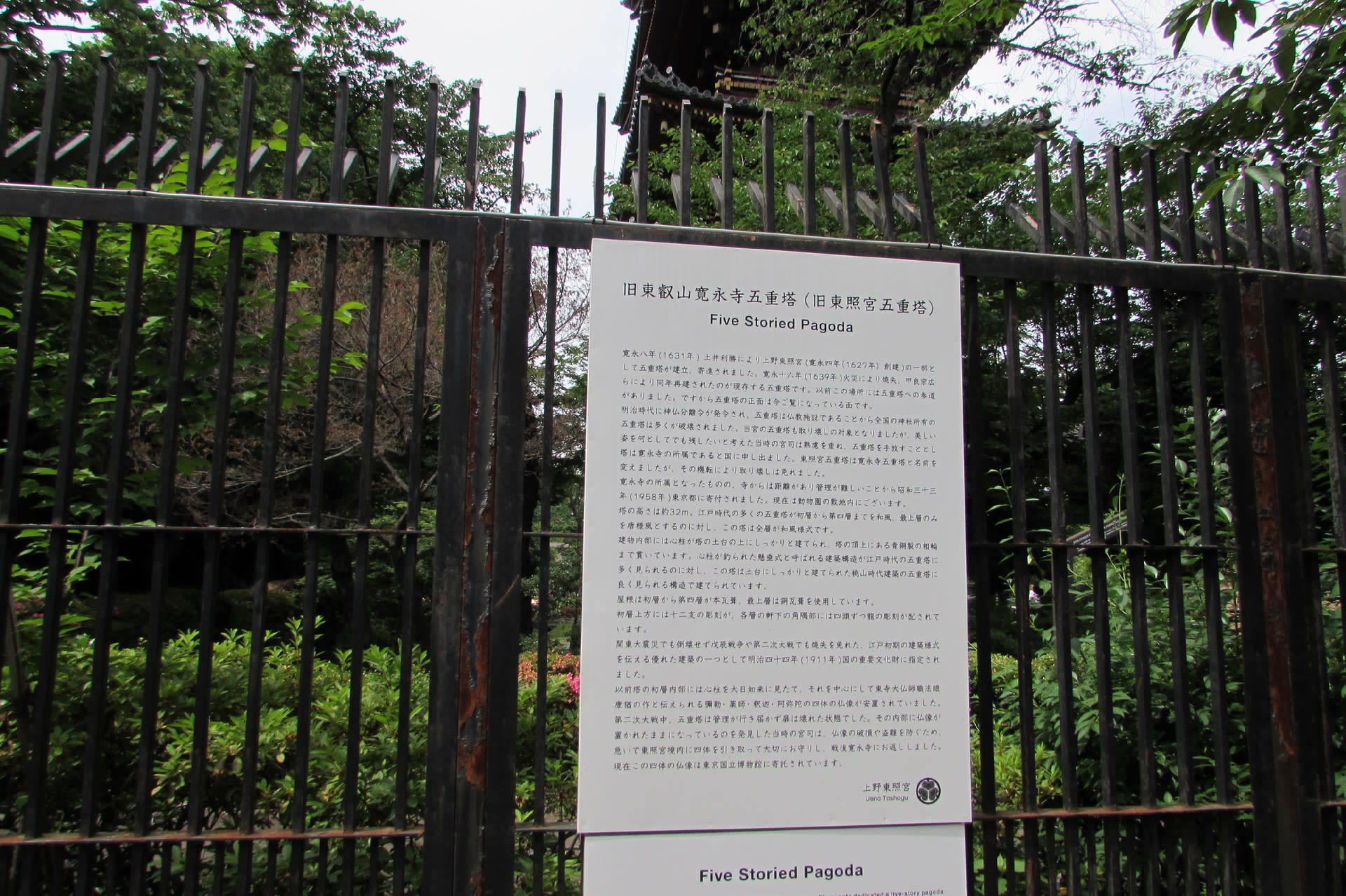

「明治神宮は明治天皇と昭憲皇太后をお祀りする神社で、70万平方メートルの面積を有する大きな境内です。」

拝殿

盆栽展をしていました。

参拝も済ませて、神戸に帰ります。手荷物を預けていますので、ホテルアベスト目黒に戻ります。千代田線明治神宮前から表参道駅で銀座線に乗り換え、青山一丁目駅で大江戸線に乗り換え麻布十番駅で、南北線で目黒駅に移動です。ホテルで荷物を受け取り、三田線で三田駅で浅草線に乗り換え羽田空港国内線ターミナル駅に移動です。

夜食にネギトロ丼とざるそばセットです。帰りは自動車運転のため、アルコールは自粛。

お疲れさまでした。

東京都渋谷区代々木神園町1番1

map

「明治神宮は明治天皇と昭憲皇太后をお祀りする神社で、70万平方メートルの面積を有する大きな境内です。」

拝殿

盆栽展をしていました。

参拝も済ませて、神戸に帰ります。手荷物を預けていますので、ホテルアベスト目黒に戻ります。千代田線明治神宮前から表参道駅で銀座線に乗り換え、青山一丁目駅で大江戸線に乗り換え麻布十番駅で、南北線で目黒駅に移動です。ホテルで荷物を受け取り、三田線で三田駅で浅草線に乗り換え羽田空港国内線ターミナル駅に移動です。

夜食にネギトロ丼とざるそばセットです。帰りは自動車運転のため、アルコールは自粛。

お疲れさまでした。