2025年1月4日、お参りしました。

「名勝『慶野松原』にあるこの神社は、北の戎とも呼ばれており、正月の例祭には的矢の神事が行われていました。また、土用の丑の日には、近郷より多くの人たちが集まり、鳥居前の浜辺で焦砂に身を伏しての病の治癒や牛馬の生育を願った水浴も近年まで行われており、慶野の湯治とも言われていたと、郷土の歴史を刻む地誌『味地草』にも記されています。主祭神は事代主大神で、通称戎神社と呼ばれています。例祭は1月15日です。創立年代不詳、1919(大正8)年、本殿拝殿を再建。」

慶野松原の公園内に鎮座しています。

兵庫県南あわじ市松帆慶野1091

map

鳥居、浜辺に建立されています。

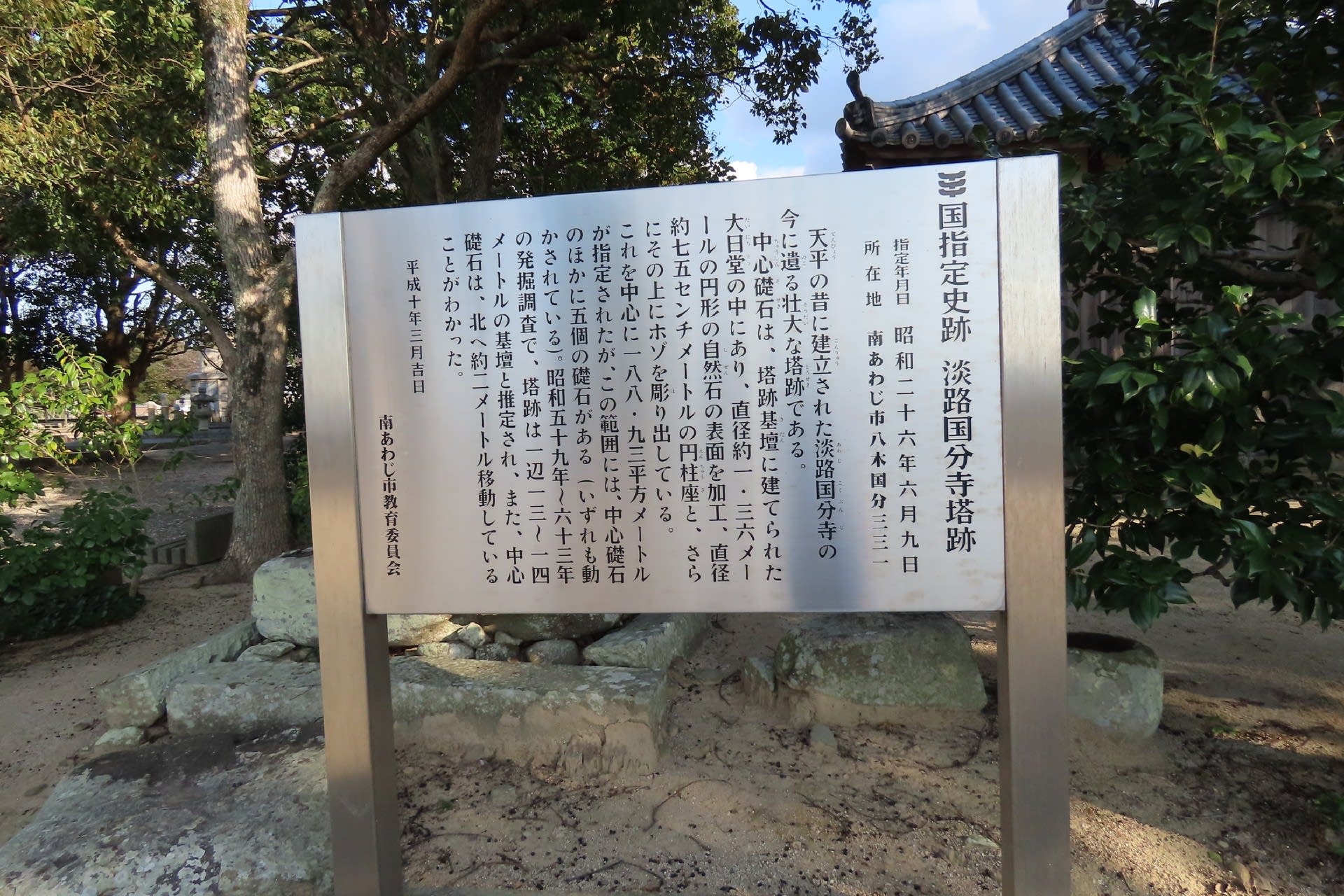

説明書

参道

拝殿

本殿

「名勝『慶野松原』にあるこの神社は、北の戎とも呼ばれており、正月の例祭には的矢の神事が行われていました。また、土用の丑の日には、近郷より多くの人たちが集まり、鳥居前の浜辺で焦砂に身を伏しての病の治癒や牛馬の生育を願った水浴も近年まで行われており、慶野の湯治とも言われていたと、郷土の歴史を刻む地誌『味地草』にも記されています。主祭神は事代主大神で、通称戎神社と呼ばれています。例祭は1月15日です。創立年代不詳、1919(大正8)年、本殿拝殿を再建。」

慶野松原の公園内に鎮座しています。

兵庫県南あわじ市松帆慶野1091

map

鳥居、浜辺に建立されています。

説明書

参道

拝殿

本殿