2016年5月27日、伊丹の荒巻バラ公園に行きました。昨日には雨が結構降りましたので、どうかなと思いながら行きました。少し、散っていたものもありました。駐車料金は500円です。

「高低差がある地形を利用した立体的なバラ園で、世界のバラ約250種1万本が一望できます。」

5月15日から6月30日と10月から11月は休園日は無、他の月は火曜日が休園です。開園時間は9時から17時です。公園散策は無料です。

兵庫県伊丹市荒牧6丁目5

map

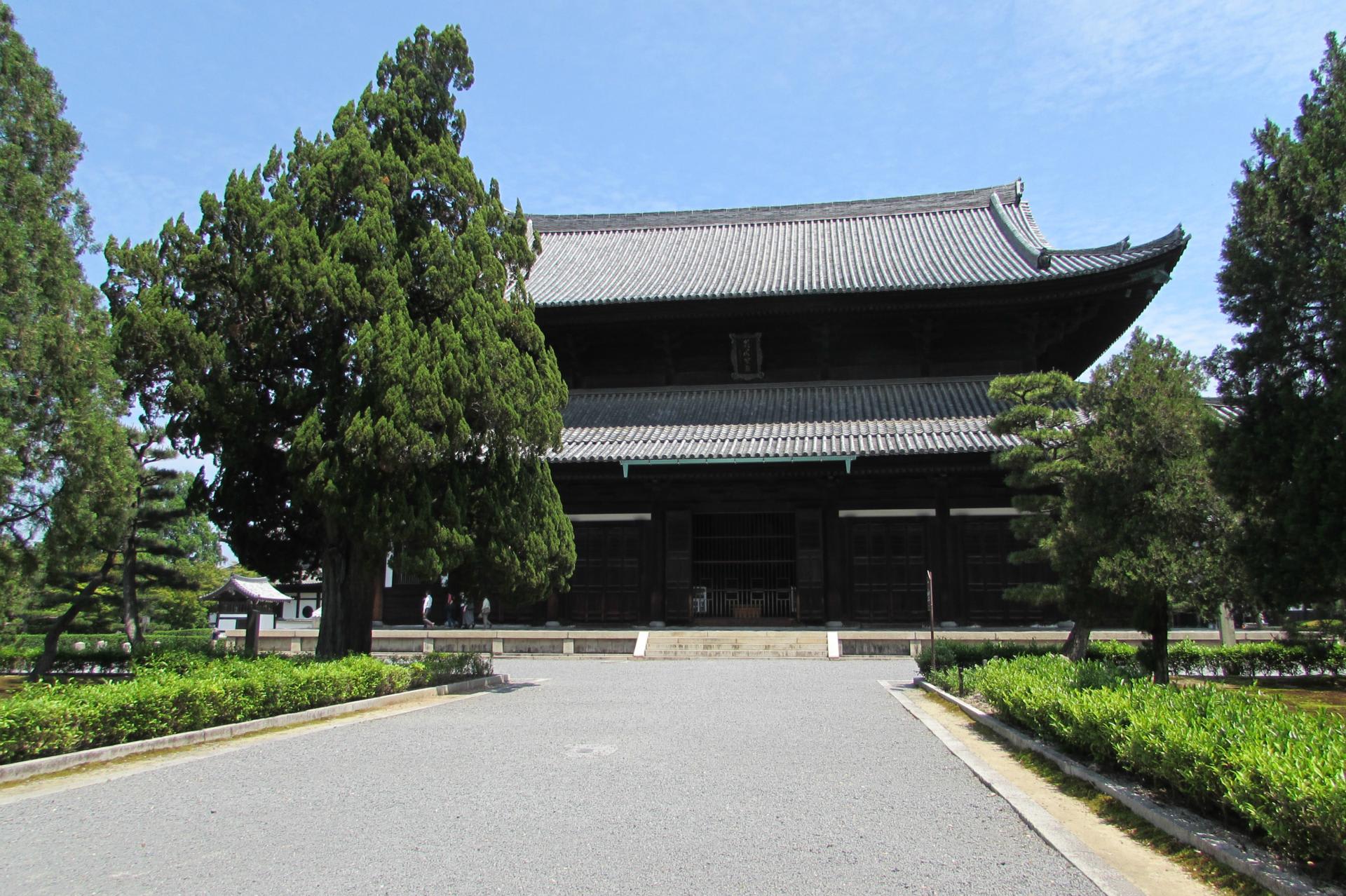

ゲート

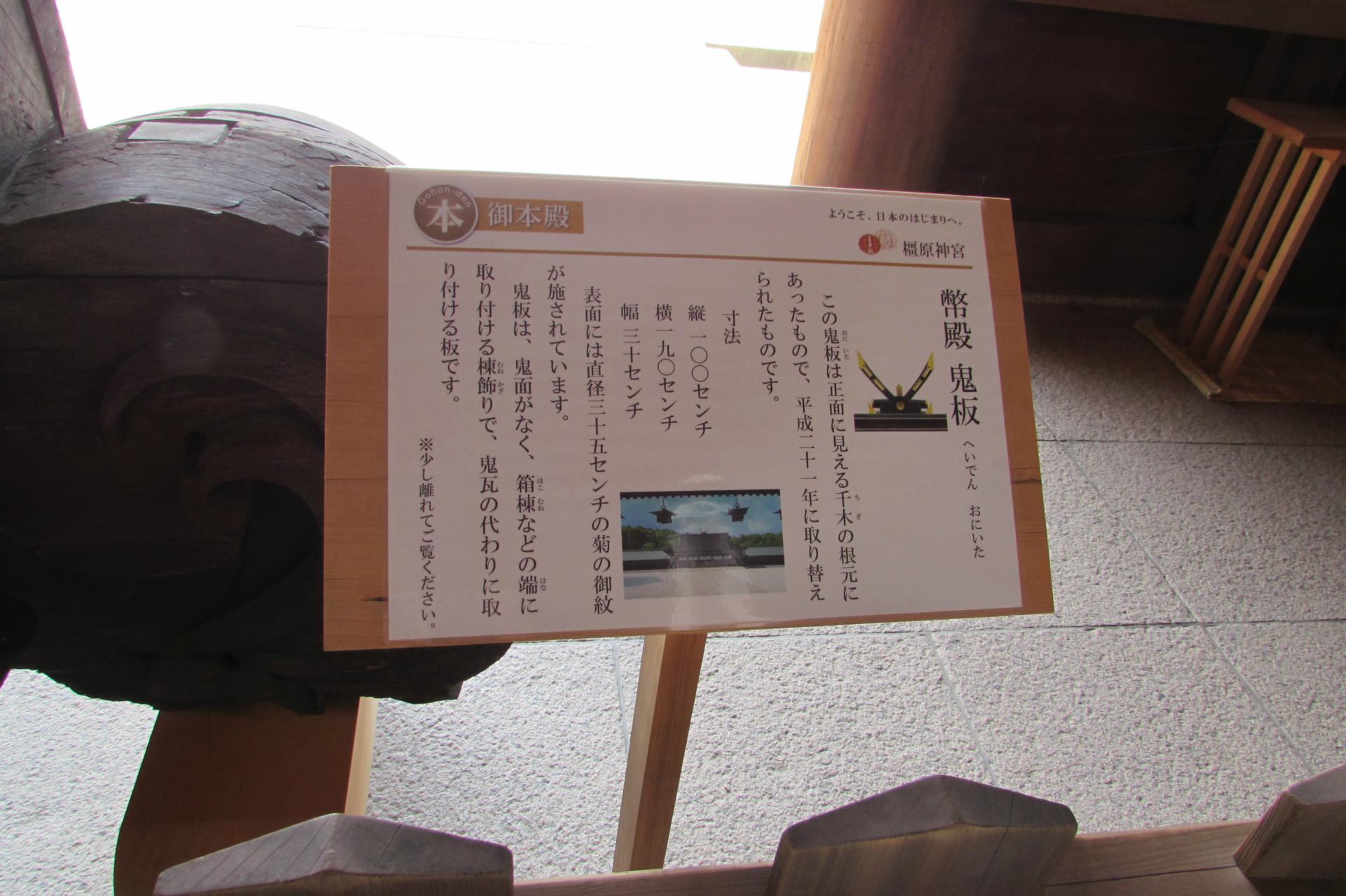

案内図

バラを一杯、楽しんでください。

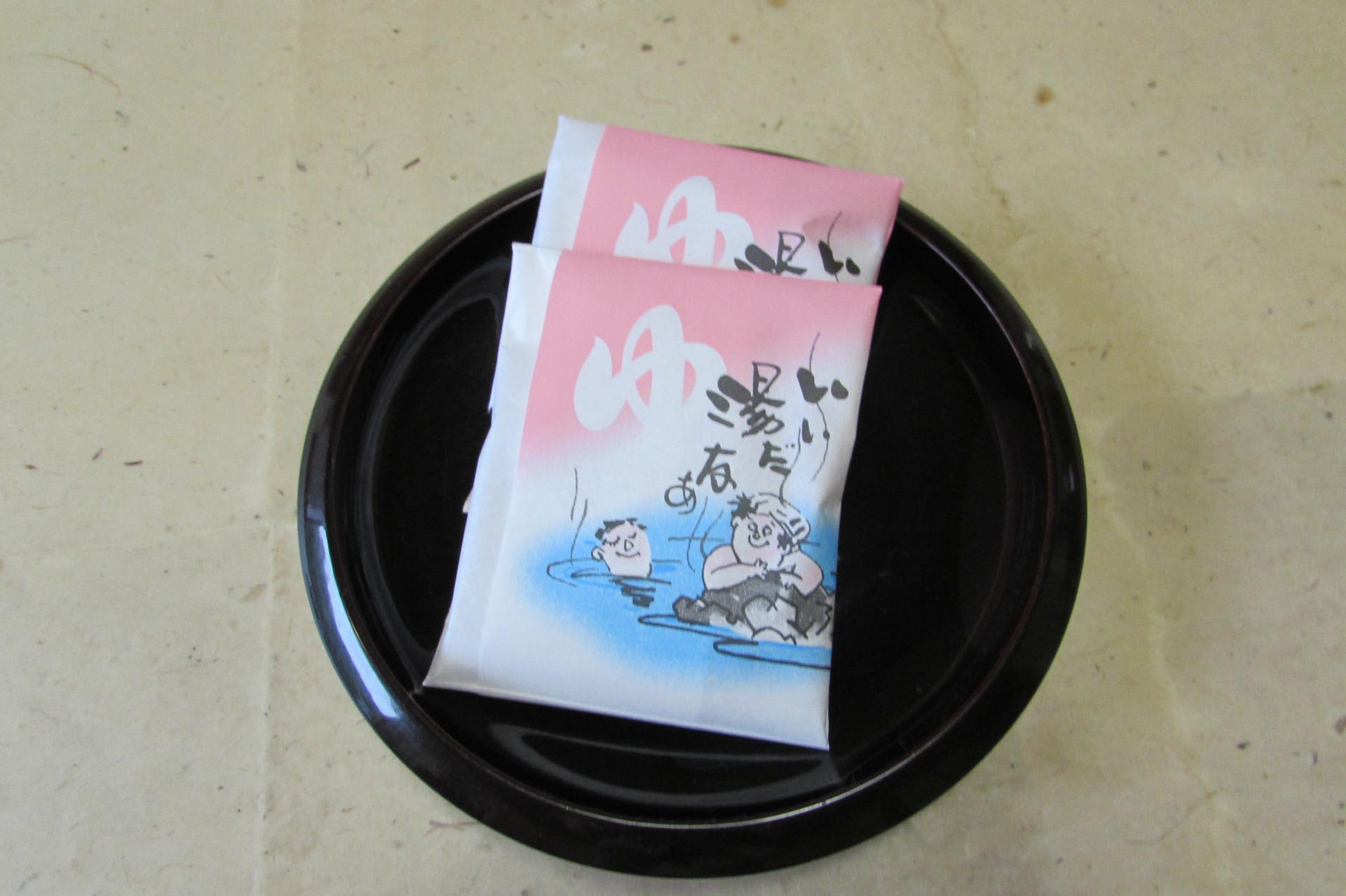

売店

お疲れ様でした。

「高低差がある地形を利用した立体的なバラ園で、世界のバラ約250種1万本が一望できます。」

5月15日から6月30日と10月から11月は休園日は無、他の月は火曜日が休園です。開園時間は9時から17時です。公園散策は無料です。

兵庫県伊丹市荒牧6丁目5

map

ゲート

案内図

バラを一杯、楽しんでください。

売店

お疲れ様でした。