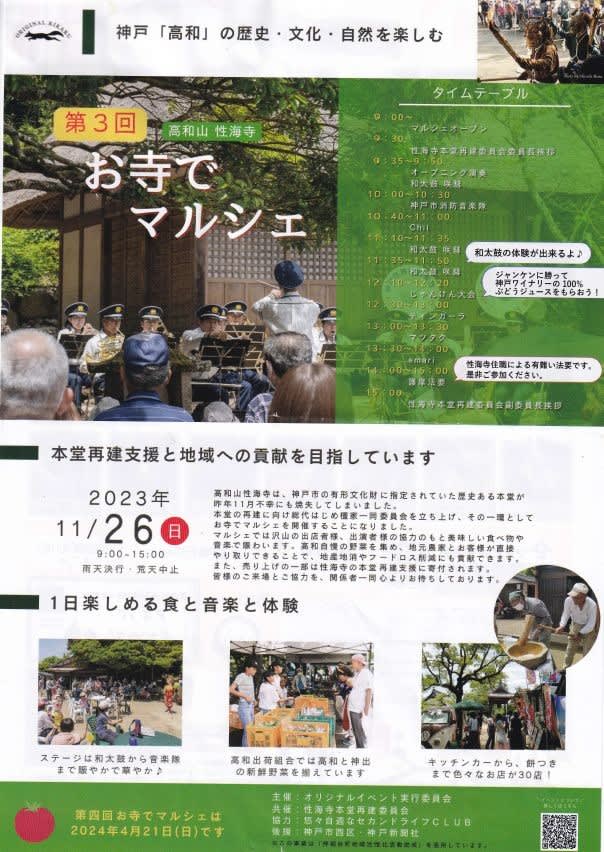

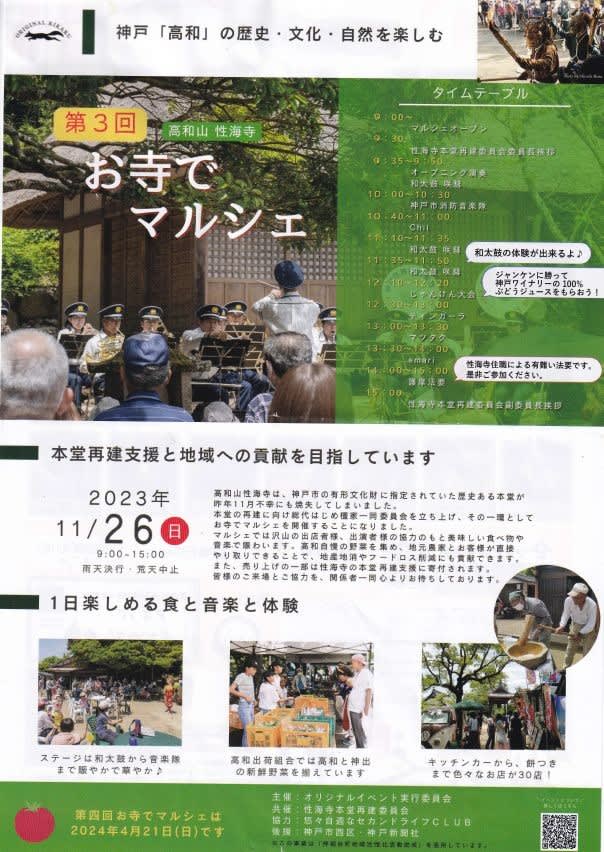

高和山性海寺、神戸市の有形文化財に指定されていた本堂が2022年11月に焼失しました。本堂再建に向けて総代や檀家たちが支援の一環としてお寺でマルシェの取組みをしています。売り上げの一部が本堂再建の支援に寄付されます。

神戸市西区押部谷高和1318

map

神戸市西区押部谷高和1318

map