2016年6月20日、お参りしました。天気予報では晴れでしたが、集中豪雨なのか、時折激しい雨でした。天橋立から帰路で立ち寄りました。

光明寺(こうみょうじ)は、真言宗醍醐派の寺院です。自動車でも結構、不便なところです。細い道で自動車がかわせそうでない道を進みます。

京都府綾部市睦寄町君尾1-1

map

駐車場に車を止めて、参道を登ります。

堂がありますが、何でしょうね。

階段の上に仁王門が見えます。

仁王門(国宝)

「三間一戸、入母屋造、栩葺の二重門です。門は仁治3年(1242年)から建長5年(1253年)にかけて再建された。長押を多用し、下層の背面と上層には連子窓を設けるなど和様を基調とするが、頭貫の木鼻は大仏様とする。中世にさかのぼる二重門は極めて稀少であり、建築年代が判明する点も貴重である。」

仁王像

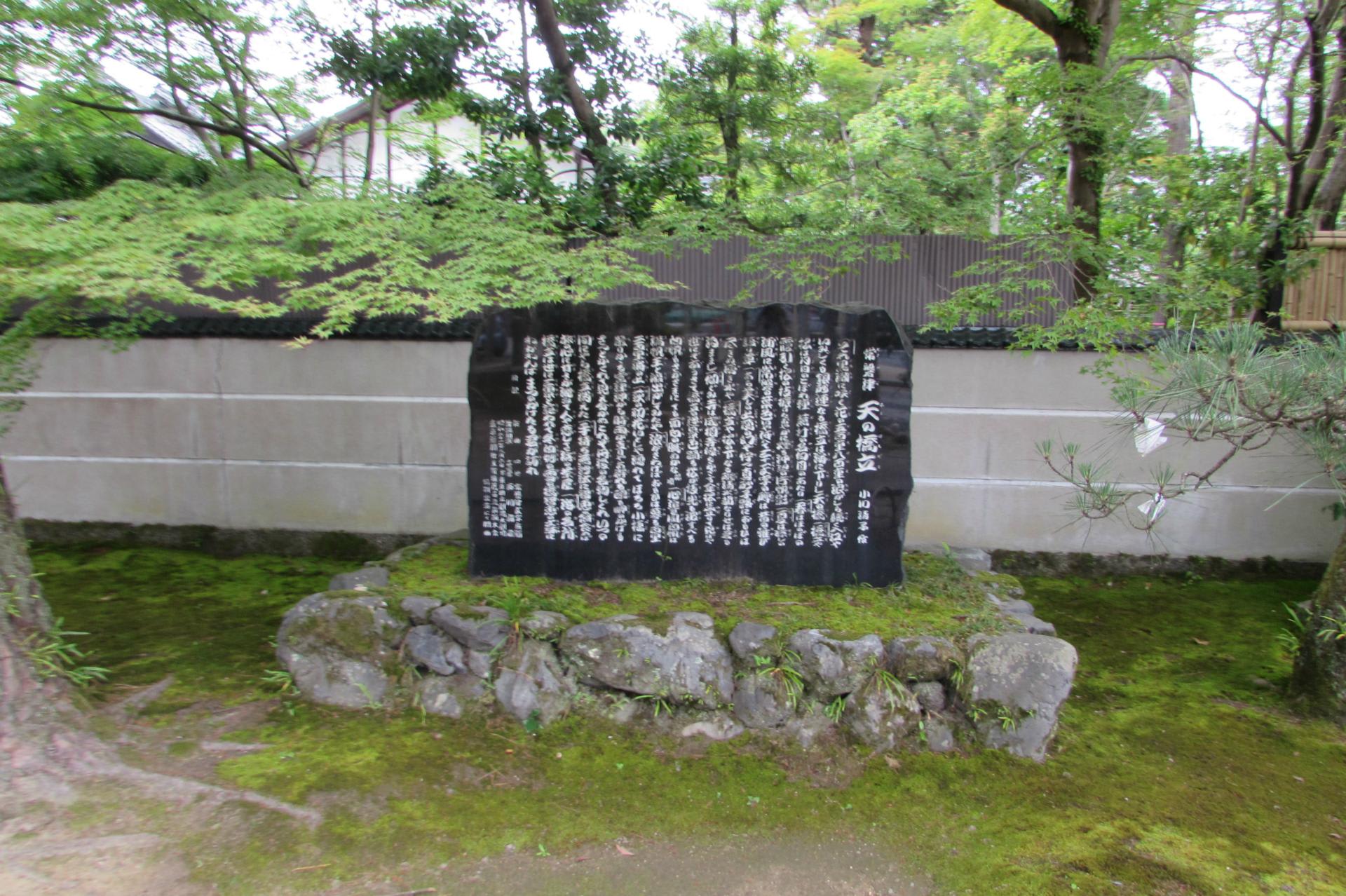

聖徳太子と光明寺について説明書

八十八体の石仏

参道を進みます。

説明書

「寺伝によると、推古天皇7年(599)聖徳太子によって建立された。後に役小角がこの地で修行し、延喜年中に至って聖宝理源大師が真言の道場として再興、坊堂72坊に及ぶ大寺院であったが、大永7年(1727)の兵火によって仁王門を除く全山が焼失した。天文2年(1533)上羽丹波守が大施主となって再建したが、天正年間の戦乱で再び焼失した。本堂は天保7年(1836)に再建され、本尊は千手観音菩薩をまつる。国宝の仁王門は、宝治2年(1248)竣工したことが柱上の墨書銘によって判明、鎌倉時代における類例の少ない二重門の遺構である。」

更に階段

本堂

地蔵堂

光明寺(こうみょうじ)は、真言宗醍醐派の寺院です。自動車でも結構、不便なところです。細い道で自動車がかわせそうでない道を進みます。

京都府綾部市睦寄町君尾1-1

map

駐車場に車を止めて、参道を登ります。

堂がありますが、何でしょうね。

階段の上に仁王門が見えます。

仁王門(国宝)

「三間一戸、入母屋造、栩葺の二重門です。門は仁治3年(1242年)から建長5年(1253年)にかけて再建された。長押を多用し、下層の背面と上層には連子窓を設けるなど和様を基調とするが、頭貫の木鼻は大仏様とする。中世にさかのぼる二重門は極めて稀少であり、建築年代が判明する点も貴重である。」

仁王像

聖徳太子と光明寺について説明書

八十八体の石仏

参道を進みます。

説明書

「寺伝によると、推古天皇7年(599)聖徳太子によって建立された。後に役小角がこの地で修行し、延喜年中に至って聖宝理源大師が真言の道場として再興、坊堂72坊に及ぶ大寺院であったが、大永7年(1727)の兵火によって仁王門を除く全山が焼失した。天文2年(1533)上羽丹波守が大施主となって再建したが、天正年間の戦乱で再び焼失した。本堂は天保7年(1836)に再建され、本尊は千手観音菩薩をまつる。国宝の仁王門は、宝治2年(1248)竣工したことが柱上の墨書銘によって判明、鎌倉時代における類例の少ない二重門の遺構である。」

更に階段

本堂

地蔵堂