2024年1月4日、お参りしました。

「宗派は日蓮宗、日範を開山として1313年(正和2)に創建。瘡守稲荷(かさもりいなり)と身代わり鬼子母神(きしぼじん)が祀られており、癌封じのほかにも、「交通・厄除け・病気・苦悩」といった目的で祈祷を受けられます。」

神奈川県鎌倉市大町2-8-17

map

山門

祖師堂

守護堂

「宗派は日蓮宗、日範を開山として1313年(正和2)に創建。瘡守稲荷(かさもりいなり)と身代わり鬼子母神(きしぼじん)が祀られており、癌封じのほかにも、「交通・厄除け・病気・苦悩」といった目的で祈祷を受けられます。」

神奈川県鎌倉市大町2-8-17

map

山門

祖師堂

守護堂

2024年1月4日、お参りしました。

「宗派は日蓮宗、山号は楞厳山、1357(延文2)年建立、開祖は日蓮聖人(中興開山は日叡上人)。ここは、布教のため安房(千葉県南部)から鎌倉に入った日蓮聖人が、最初に草庵、いわゆる松葉ケ谷御小庵を結んだと伝えられる地です。辻説法などで他宗を批難したため草庵が焼打ちされた『松葉ケ谷の法難』の場所もこのあたりであると伝承があります。のちに護良親王の皇子である楞厳丸(日叡)が、悲壮な最期を遂げた父母の供養と日蓮聖人の遺跡を守るためにこの寺を建て、山号を楞厳山としました。本堂は、細川家の寄進による見事な欅造りです。」

神奈川県鎌倉市大町4丁目7-4

map

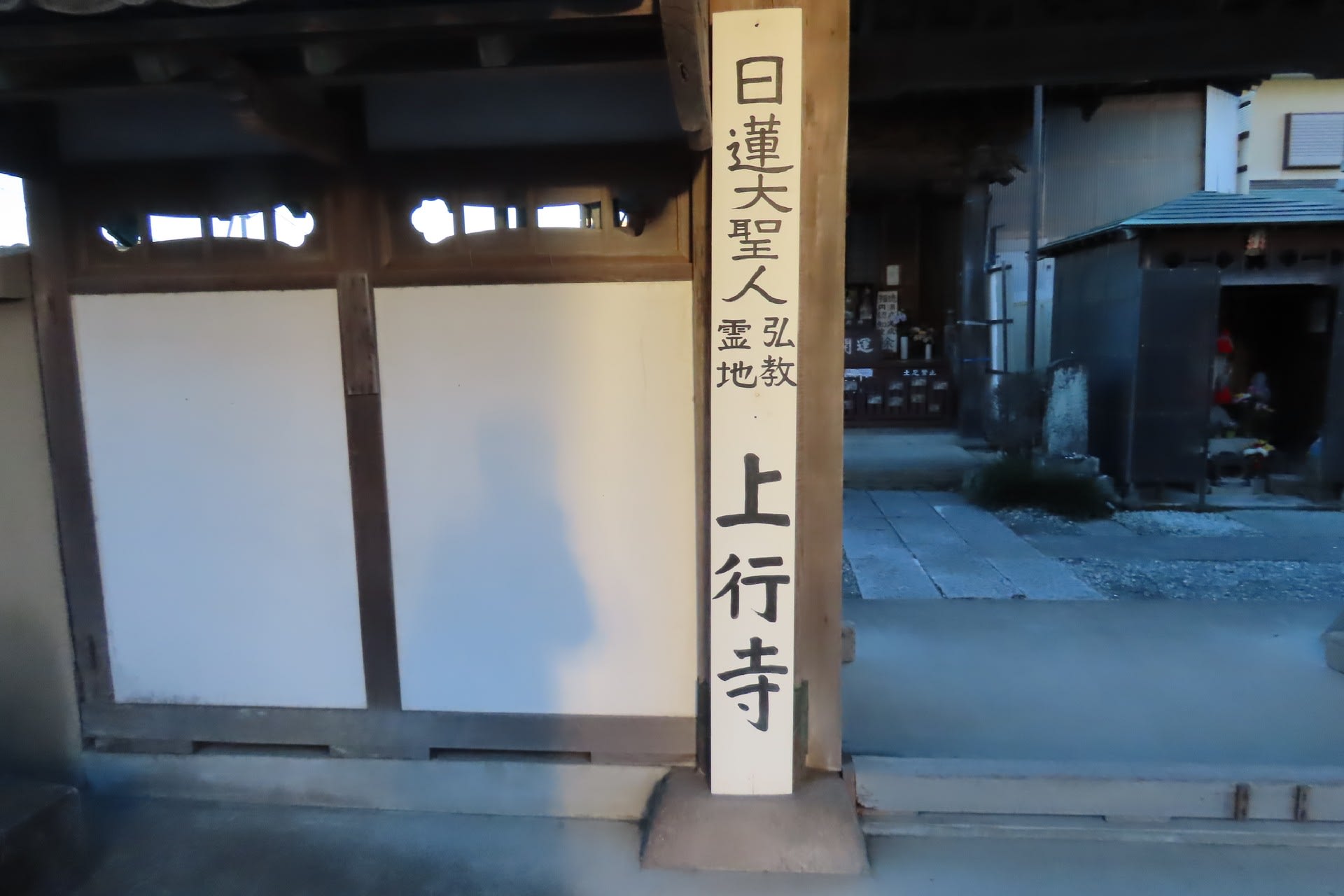

寺標

本堂

「宗派は日蓮宗、山号は楞厳山、1357(延文2)年建立、開祖は日蓮聖人(中興開山は日叡上人)。ここは、布教のため安房(千葉県南部)から鎌倉に入った日蓮聖人が、最初に草庵、いわゆる松葉ケ谷御小庵を結んだと伝えられる地です。辻説法などで他宗を批難したため草庵が焼打ちされた『松葉ケ谷の法難』の場所もこのあたりであると伝承があります。のちに護良親王の皇子である楞厳丸(日叡)が、悲壮な最期を遂げた父母の供養と日蓮聖人の遺跡を守るためにこの寺を建て、山号を楞厳山としました。本堂は、細川家の寄進による見事な欅造りです。」

神奈川県鎌倉市大町4丁目7-4

map

寺標

本堂

2024年1月4日、お参りしました。

「日蓮聖人が1253(建長5)年に千葉の清澄寺で立教開宗をされた後、鎌倉で布教を志され松葉ケ谷の岩窟に草庵を結ばれたのが当山の始まりです。この地で20年過ごされ、かの有名な『立正安国論』もここで執筆されました。『立正安国論』を奏進したことにより権力者や他宗派の人々の怒りを買い焼打ちに逢いました。」

神奈川県鎌倉市大町4丁目4-18

map

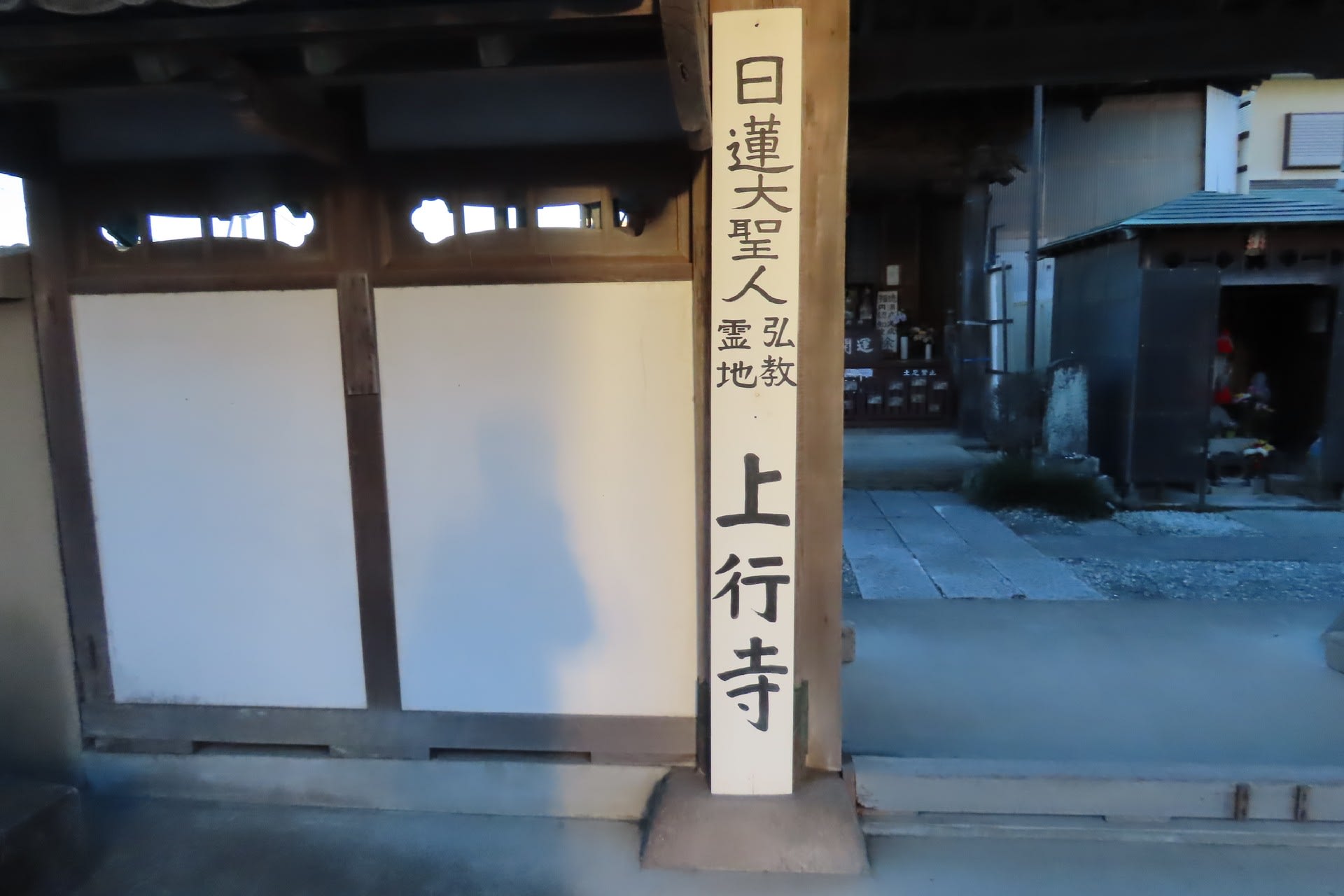

山門

「1746(延享3)年に尾張徳川家によって再建されたもので、近世における典型的な四脚門です。扁額は1691(元禄4)年に佐々木文山による揮毫によるものです。」

手水舎

本堂

サザンカ(鎌倉市指定天然記念物)

御小庵

熊王殿

「日蓮聖人が1253(建長5)年に千葉の清澄寺で立教開宗をされた後、鎌倉で布教を志され松葉ケ谷の岩窟に草庵を結ばれたのが当山の始まりです。この地で20年過ごされ、かの有名な『立正安国論』もここで執筆されました。『立正安国論』を奏進したことにより権力者や他宗派の人々の怒りを買い焼打ちに逢いました。」

神奈川県鎌倉市大町4丁目4-18

map

山門

「1746(延享3)年に尾張徳川家によって再建されたもので、近世における典型的な四脚門です。扁額は1691(元禄4)年に佐々木文山による揮毫によるものです。」

手水舎

本堂

サザンカ(鎌倉市指定天然記念物)

御小庵

熊王殿

2024年1月4日、お参りしました。

「宗派は時宗、1287(弘安5)年、公忍上人(後に覚阿)が真言宗能成寺を時宗に帰依し、別願寺とした。室町時代には足利一族が深く信仰し、鎌倉公方代々の菩提寺として栄えた。」

神奈川県鎌倉市大町1-11-4

map

寺標

本堂

足利持氏の供養塔(鎌倉市指定有形文化財)

「宗派は時宗、1287(弘安5)年、公忍上人(後に覚阿)が真言宗能成寺を時宗に帰依し、別願寺とした。室町時代には足利一族が深く信仰し、鎌倉公方代々の菩提寺として栄えた。」

神奈川県鎌倉市大町1-11-4

map

寺標

本堂

足利持氏の供養塔(鎌倉市指定有形文化財)

2024年1月4日、お参りしました。

説明書より「宗派は日蓮宗、山号は長興山、1260(文応元)年建立、開山は日蓮聖人、開基は比企大学三郎能本。この寺一帯の谷を比企谷といい、源頼朝の重臣・比企能員らの屋敷がありました。比企一族は二代将軍・頼家の後継者争いの際、北条氏を中心とした軍勢にこの地で滅ぼされました(比企の乱)。その後、乱から逃れていた末子能本が、日蓮聖人に帰依し、一族の屋敷跡であるこの地に法華堂を建てました。これが妙本寺の始まりといわれています。」

神奈川県鎌倉市大町1丁目15-1

map

比企谷幼稚園

総門

案内図

和佐稲荷社・須佐稲荷社

蛇苦止堂

「比企谷妙本寺の守り神(鎮守)蛇苦止明神(じゃくしみょうじん)を祀るお堂です。」

方丈門

寺務所・書院

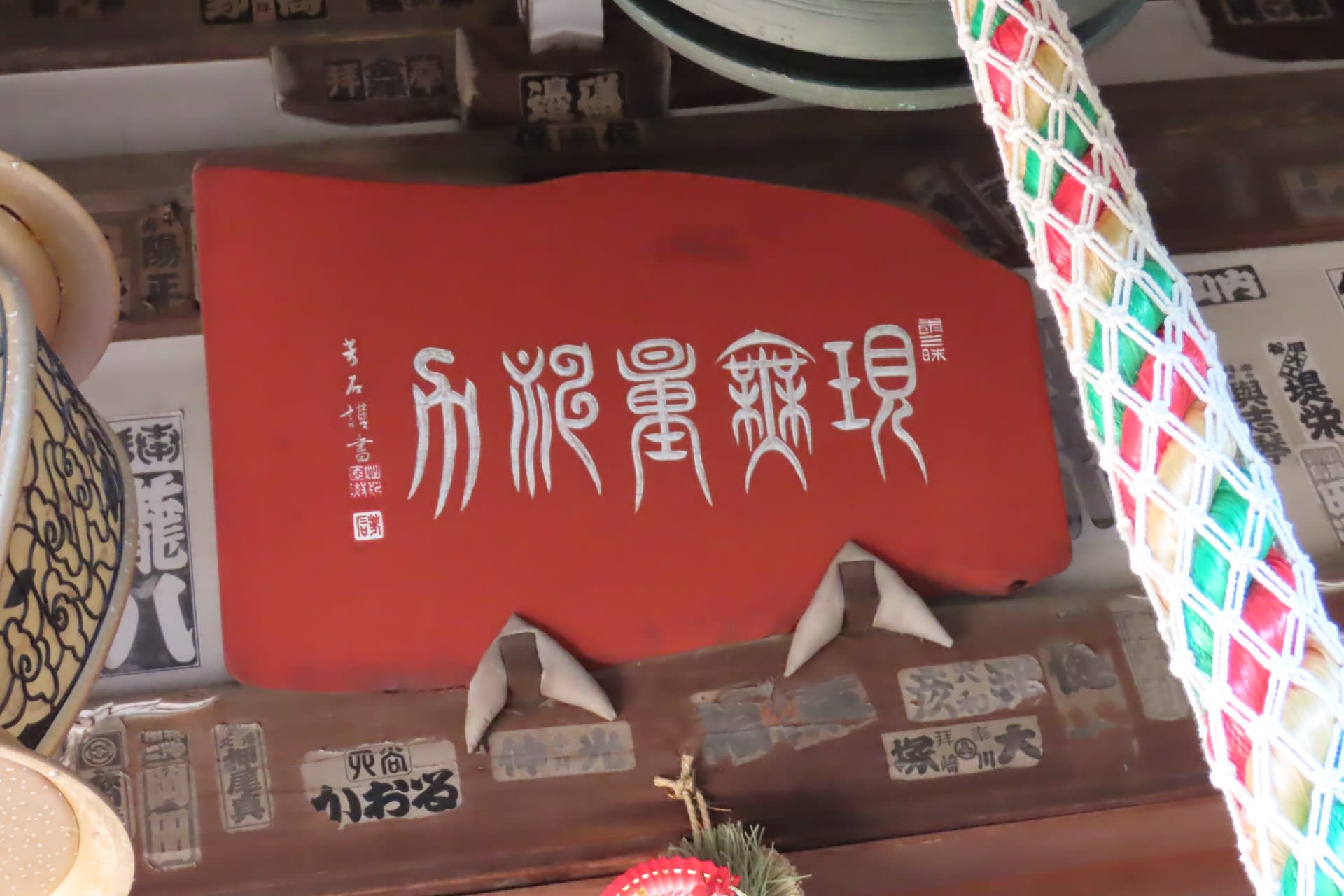

本堂

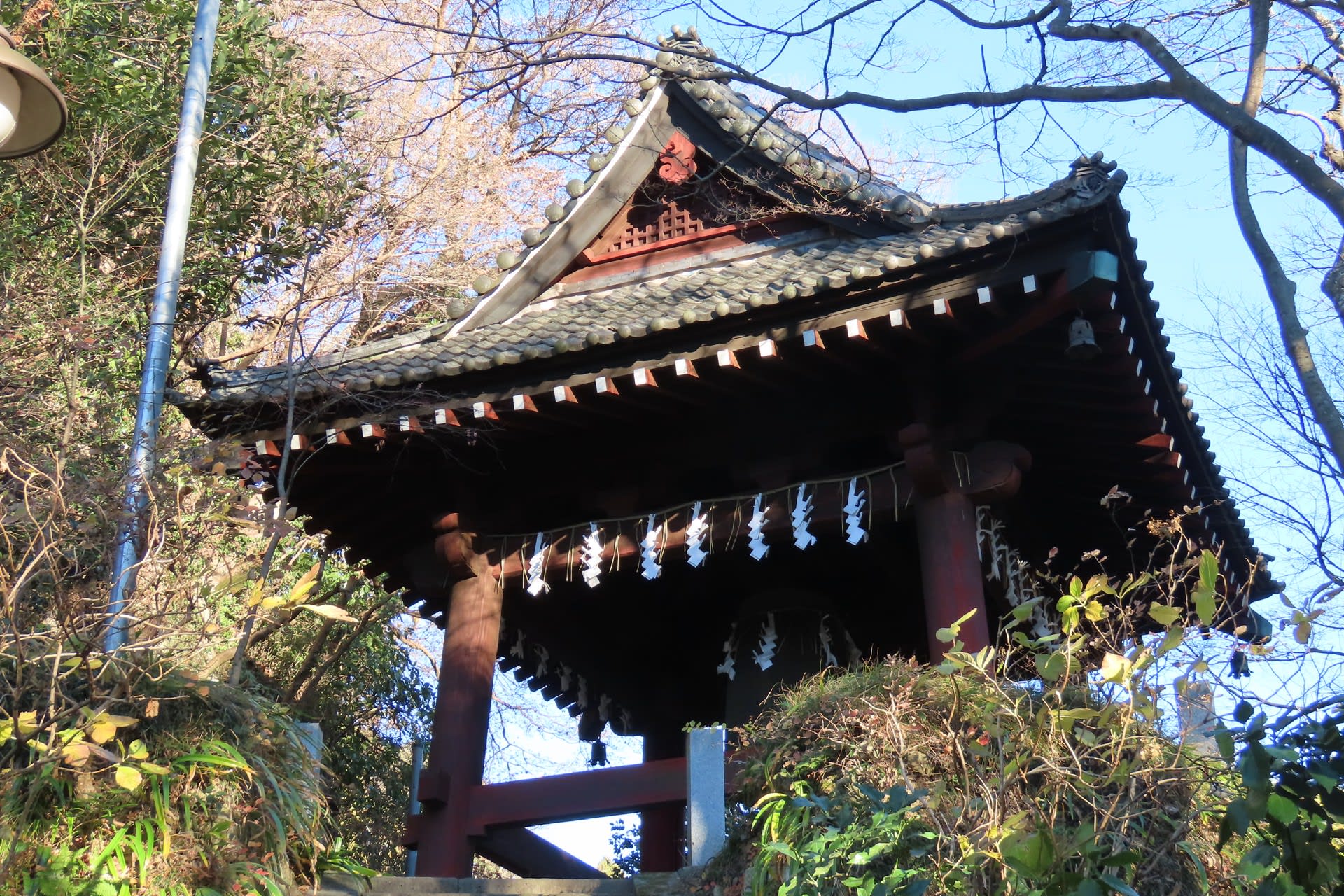

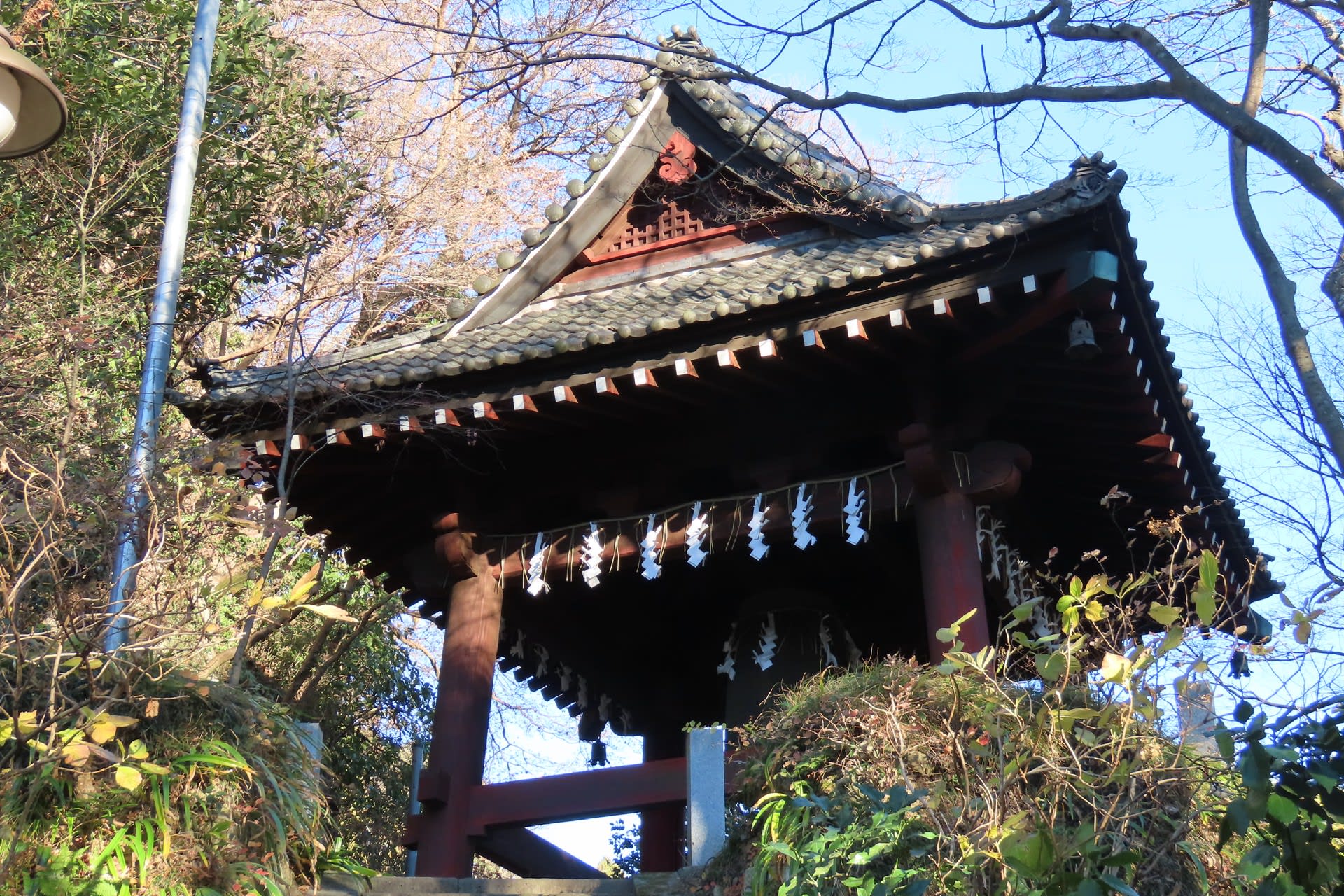

鐘楼堂

二天門

「1840(天保11)年、第47世 日教聖人の代に司務職本行院第54世 日恭聖人のもと建立されたとある。」

手水舎

日蓮聖人像

祖師堂

イチョウの木(鎌倉市指定天然記念物)

一幡之君袖塚

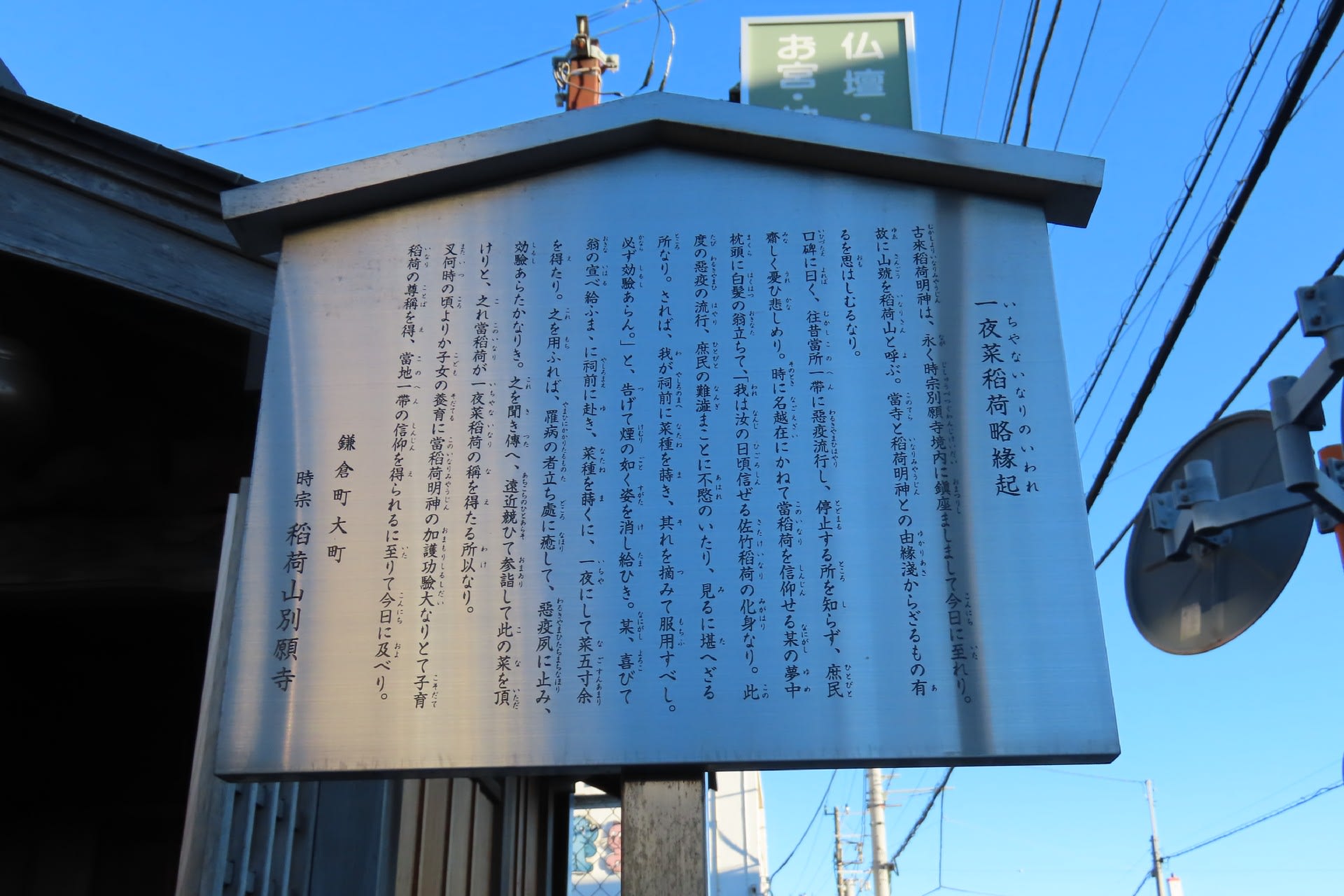

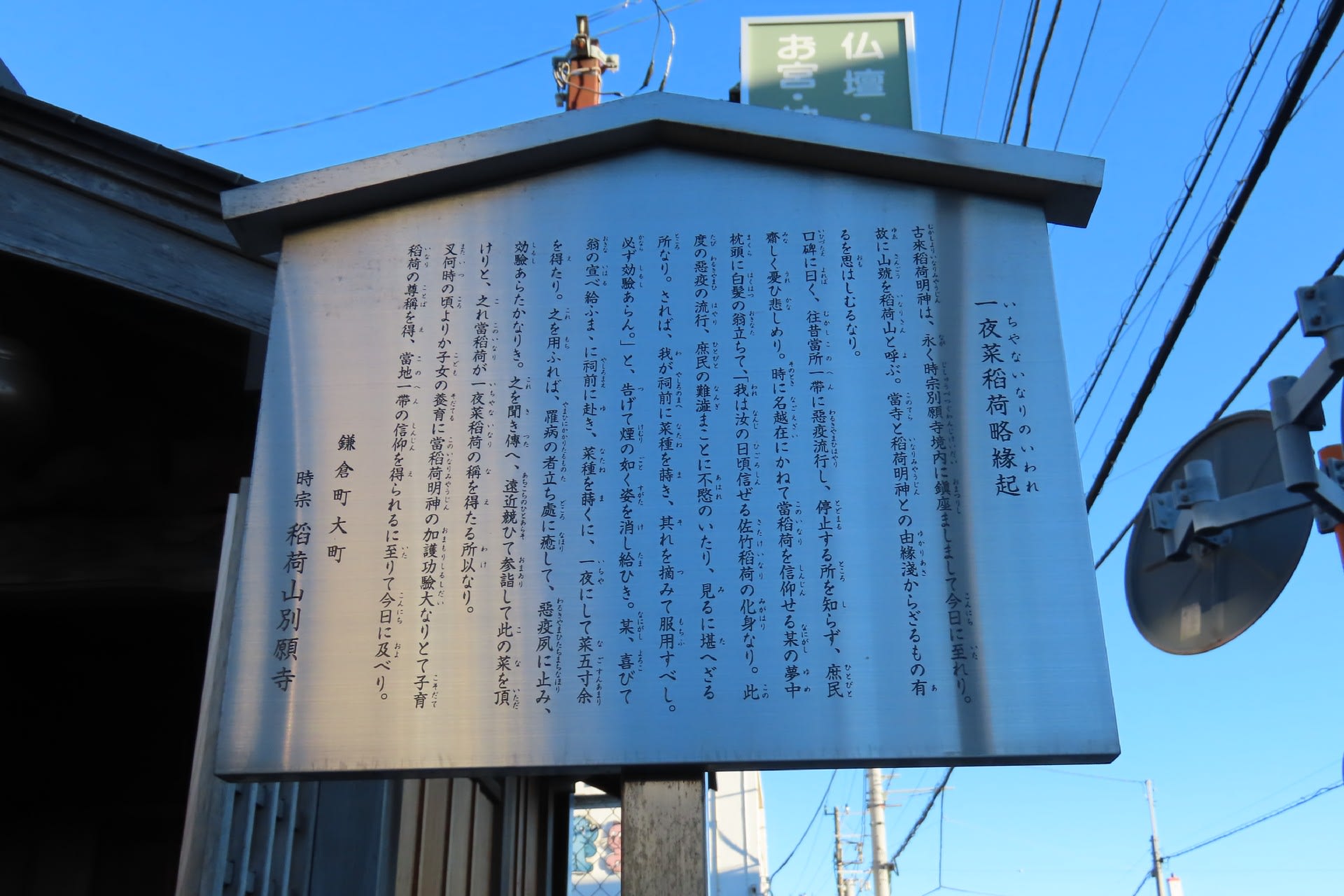

一夜稲荷

説明書より「宗派は日蓮宗、山号は長興山、1260(文応元)年建立、開山は日蓮聖人、開基は比企大学三郎能本。この寺一帯の谷を比企谷といい、源頼朝の重臣・比企能員らの屋敷がありました。比企一族は二代将軍・頼家の後継者争いの際、北条氏を中心とした軍勢にこの地で滅ぼされました(比企の乱)。その後、乱から逃れていた末子能本が、日蓮聖人に帰依し、一族の屋敷跡であるこの地に法華堂を建てました。これが妙本寺の始まりといわれています。」

神奈川県鎌倉市大町1丁目15-1

map

比企谷幼稚園

総門

案内図

和佐稲荷社・須佐稲荷社

蛇苦止堂

「比企谷妙本寺の守り神(鎮守)蛇苦止明神(じゃくしみょうじん)を祀るお堂です。」

方丈門

寺務所・書院

本堂

鐘楼堂

二天門

「1840(天保11)年、第47世 日教聖人の代に司務職本行院第54世 日恭聖人のもと建立されたとある。」

手水舎

日蓮聖人像

祖師堂

イチョウの木(鎌倉市指定天然記念物)

一幡之君袖塚

一夜稲荷

2024年1月4日、お参りしました。

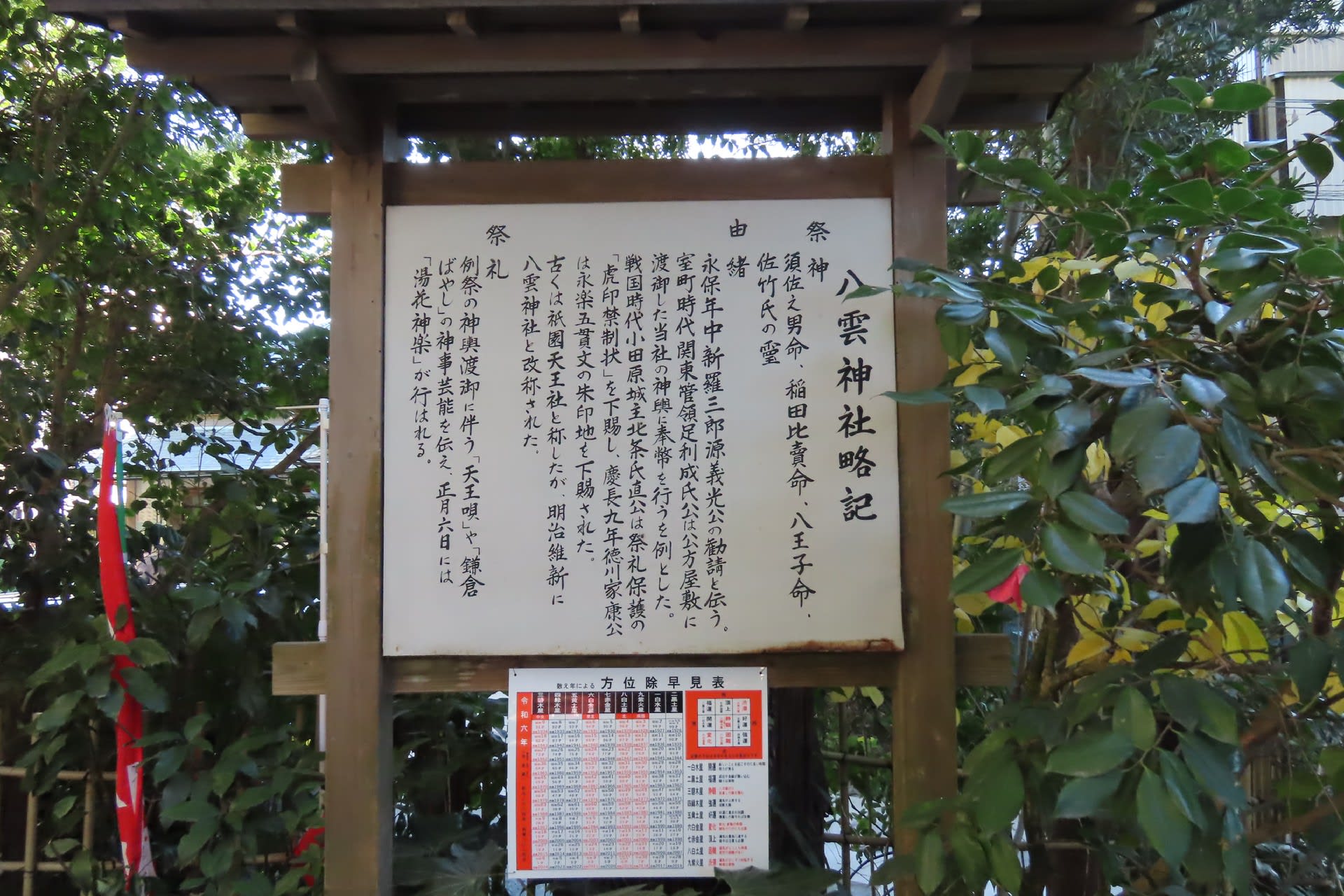

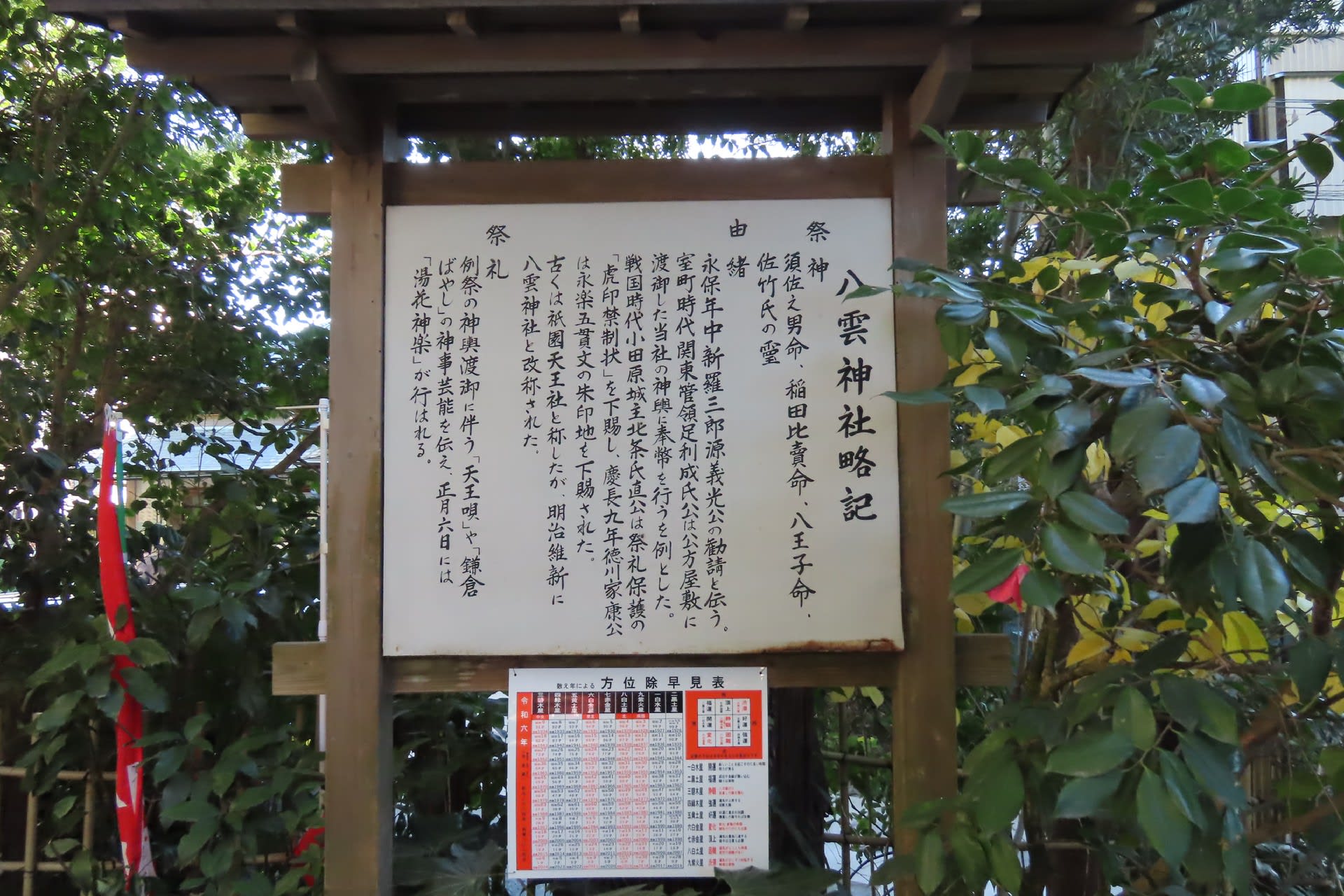

説明書より「祭神は須佐之男命、稲田比売命、八王子命、佐竹氏の霊。創建は永保年中(10811~1084)新羅三郎源義光公の勧請と云う。室町時代、関東管領足利成氏公は公方屋敷に渡御した当社の神輿に奉幣を行うを例とした。戦国時代小田原城主北条氏直公は祭礼保護の『虎印禁制状』を下賜し、1604(慶長9)年徳川家康公は永楽五貫文の朱印地を下賜された。古くは祇園天王社と称したが、明治維新に八雲神社に改称された。」

神奈川県鎌倉市大町1丁目11-20

map

一の鳥居

参道

手水舎

狛犬

二の鳥居

宝物館

拝殿

本殿

末社、於岩稲荷社・稲荷神社・諏訪神社

説明書より「祭神は須佐之男命、稲田比売命、八王子命、佐竹氏の霊。創建は永保年中(10811~1084)新羅三郎源義光公の勧請と云う。室町時代、関東管領足利成氏公は公方屋敷に渡御した当社の神輿に奉幣を行うを例とした。戦国時代小田原城主北条氏直公は祭礼保護の『虎印禁制状』を下賜し、1604(慶長9)年徳川家康公は永楽五貫文の朱印地を下賜された。古くは祇園天王社と称したが、明治維新に八雲神社に改称された。」

神奈川県鎌倉市大町1丁目11-20

map

一の鳥居

参道

手水舎

狛犬

二の鳥居

宝物館

拝殿

本殿

末社、於岩稲荷社・稲荷神社・諏訪神社

2024年1月4日、お参りしました。

説明書より「宗派は日蓮宗、山号は彗雲山、1606(慶長11)年建立、開山は日詔、開基は日祐法尼。幕府に捕らわれた日蓮が鎌倉の町を引き回され、瀧ノ口の刑場(藤沢市瀧口寺)へ送られる途中、ここに住む老婆がぼたもちを差し上げたことが、ぼたもち寺の由来です。日蓮は処刑を奇跡によってまぬがれますが、この法難のあった9月12日には老婆がつくったものと同じ胡麻をまぶしたぼたもちが振る舞われます。厄除けの『首つなぎぼたもち』といわれ、終日にぎわいます。」

神奈川県鎌倉市大町1丁目12-11

map

山門

本堂

鎮守社

庫裏

説明書より「宗派は日蓮宗、山号は彗雲山、1606(慶長11)年建立、開山は日詔、開基は日祐法尼。幕府に捕らわれた日蓮が鎌倉の町を引き回され、瀧ノ口の刑場(藤沢市瀧口寺)へ送られる途中、ここに住む老婆がぼたもちを差し上げたことが、ぼたもち寺の由来です。日蓮は処刑を奇跡によってまぬがれますが、この法難のあった9月12日には老婆がつくったものと同じ胡麻をまぶしたぼたもちが振る舞われます。厄除けの『首つなぎぼたもち』といわれ、終日にぎわいます。」

神奈川県鎌倉市大町1丁目12-11

map

山門

本堂

鎮守社

庫裏

2015年9月24日お参りしました。建長寺からバスで移動です。八幡宮裏で下車しました。バスは10分遅れでした。鎌倉のバスは結構、遅延のようです。歩けば着いていましたが、のんびりとバス亭で待ちました。

「当宮は康平6年(1063)源頼義が奥州を平定して鎌倉に帰り、源氏の氏神として出陣に際してご加護を祈願した京都の石清水八幡宮を由比ヶ浜辺にお祀りしたのが始まりです。 」

鎌倉市雪ノ下2-1-31

map

由緒書

太鼓橋

西鳥居

手水舎

説明書

参道

舞殿

若宮{下宮}(重要文化財)

由比若宮遥拝所

鶴亀石

手水舎

狛犬

本宮{上宮}(重要文化財)

「上宮は建久2年(1191)の創建で、現在の社殿は文政11年(1828)の再建である。」

西側

本宮からの境内

樽酒

丸山稲荷社(重要文化財)、本宮の西側です。

「室町時代の明応9年(1500)に造営されたもの」

白旗神社

斎館

源平池

鶴岡八幡宮の後、少し西側に行き、小町通りを歩いて鎌倉駅に向かいます。

鉄の井

小町通り

「当宮は康平6年(1063)源頼義が奥州を平定して鎌倉に帰り、源氏の氏神として出陣に際してご加護を祈願した京都の石清水八幡宮を由比ヶ浜辺にお祀りしたのが始まりです。 」

鎌倉市雪ノ下2-1-31

map

由緒書

太鼓橋

西鳥居

手水舎

説明書

参道

舞殿

若宮{下宮}(重要文化財)

由比若宮遥拝所

鶴亀石

手水舎

狛犬

本宮{上宮}(重要文化財)

「上宮は建久2年(1191)の創建で、現在の社殿は文政11年(1828)の再建である。」

西側

本宮からの境内

樽酒

丸山稲荷社(重要文化財)、本宮の西側です。

「室町時代の明応9年(1500)に造営されたもの」

白旗神社

斎館

源平池

鶴岡八幡宮の後、少し西側に行き、小町通りを歩いて鎌倉駅に向かいます。

鉄の井

小町通り

2015年9月24日、お参りしました。円覚寺の次は北鎌倉から南方向の建長寺前へバスで移動です。臨済宗建長寺派の大本山、山号は巨福山です。

「建長寺は、鎌倉時代の建長5年(1253)、禅によって国の興隆をはかるため、鎌倉幕府の執権北条時頼公の発願により、中国の禅僧・大覚禅師(蘭渓道隆)を開山として創建された。日本で最初の純禅の大道場です。建築は、総門・三門・仏殿・法堂・方丈が一直線に連なる中国の禅宗様式に基づいています。」

バス亭前

鎌倉市山ノ内8

map

外門

境内案内図

総門

「今の総門は、江戸時代、天明3年(1783)に京都・般舟三昧院で建立されたものを昭和15年に移築しました。」

額の「巨福山」(大きな福をもたらす寺)は、中国僧、一山一寧(一山国師)禅師(建長寺第十世)の筆です。

参道

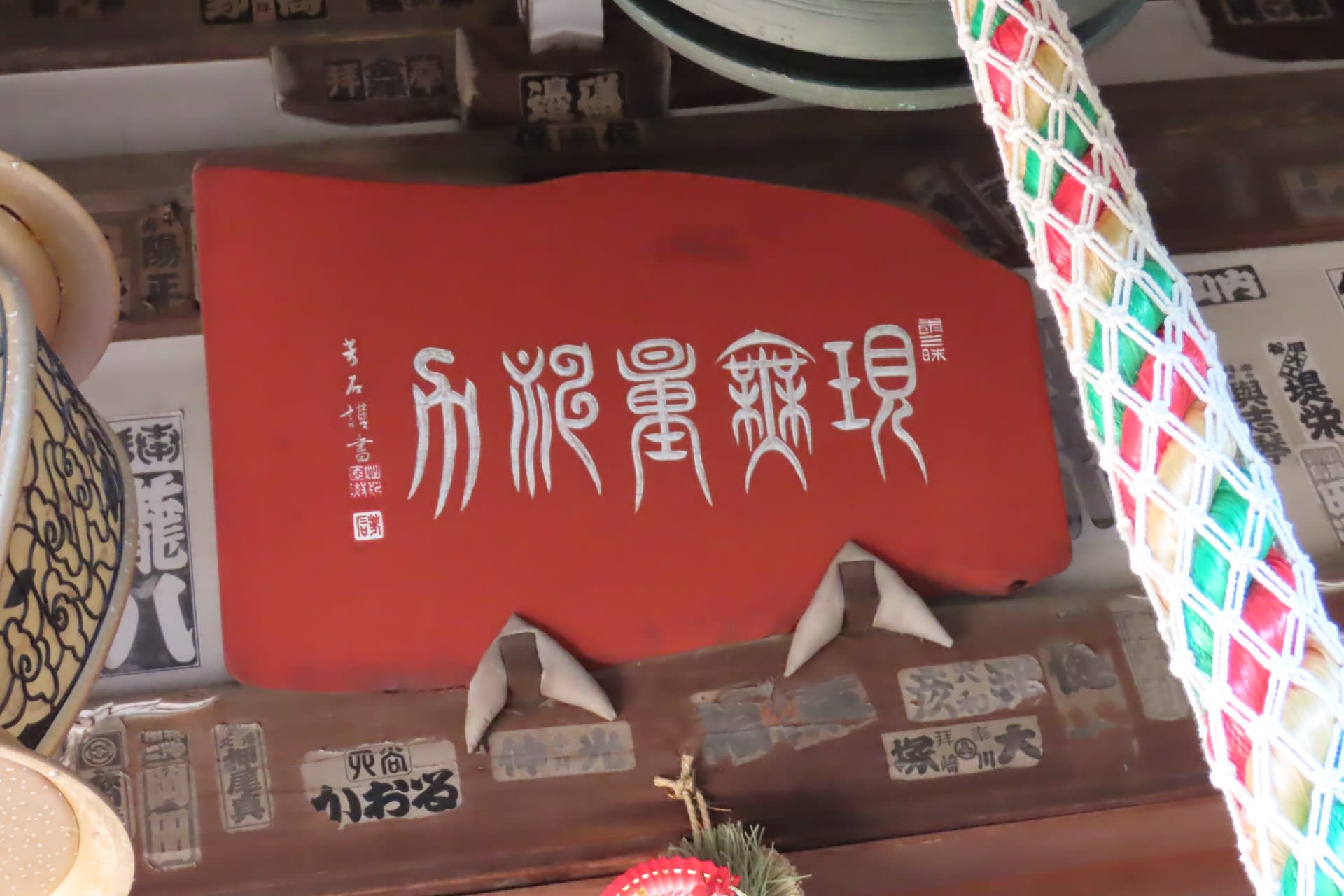

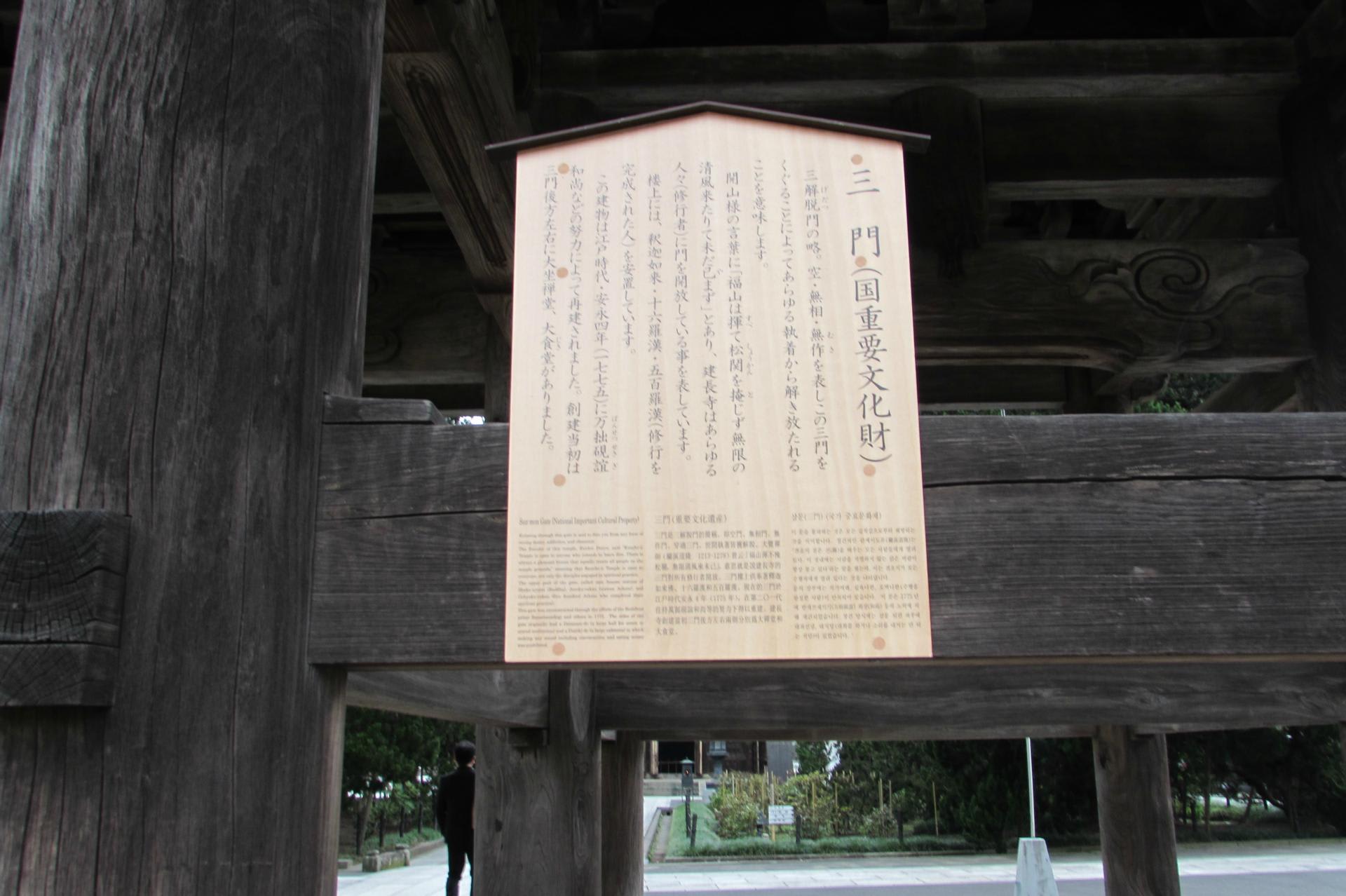

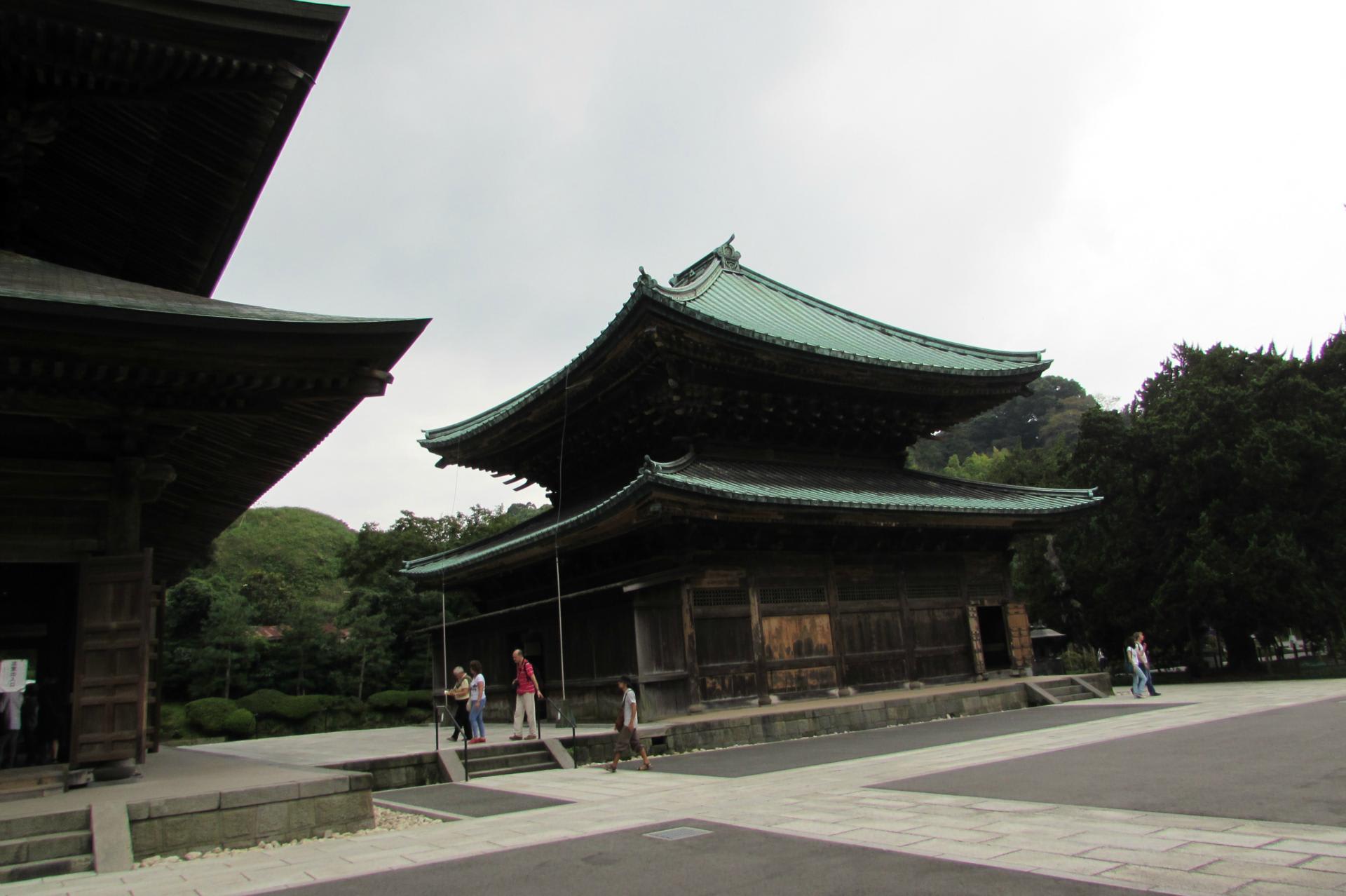

三門(重要文化財)

「三解脱門の略。空・無相・無作を表し、この三門をくぐることによってあらゆる執着から解き放たれることを意味します。t

開山様の言葉に「福山は揮て松関を掩じず無限の清風来たりて未だ巳まず」とあり、建長寺はあらゆる人々(修行者)に門を開放している事を表わしています。楼上には、釈迦如来・十六羅漢・五百羅漢(修行を完成した人)を安置しています。この建物は江戸時代・安永4年(1775)に万拙硯誼和尚などの努力によって再建されました。創建当初は三門後方左右に大座禅堂、大食堂がありました。」

賓頭盧尊者像

鐘楼

梵鐘(国宝)

『重さは2.7トン、この鐘は、北条時頼公の発願により広く施主をつのり、開山大覚禅師(蘭渓道隆)の銘文、関東鋳物師の筆頭である物部重光によつて建長7年(1255)に鋳造されました。銘文の中に「建長禅寺」とあります。』

ビャクシン(鎌倉市指定保存樹木)

「開山大覚禅師(蘭渓道隆)が中国から持ってきた種子を建長寺創建の際にまいたと言われている。樹勢も旺盛で、県下の代表的な名木として知られている。樹高13m、胸高周囲6.5m、樹齢約760年(推定)、イブキはビャクシンとも言い、東北南部から九州の海岸に生える常緑高木で、社寺や庭園によく植えられ、禅寺を象徴する樹木です。」

仏殿(重要文化財)

「建長寺の本尊、地蔵菩薩を安置しています。北条時頼公と大覚禅師(蘭渓道隆)の衆生済度の願いが込められています。現在の建物は、創建当初より四代目のものといわれ、東京・芝・増上寺にあった徳川二代将軍秀忠公夫人(お江の方、家光の母)の霊屋を建長寺が譲り受けました。」

西側

北側

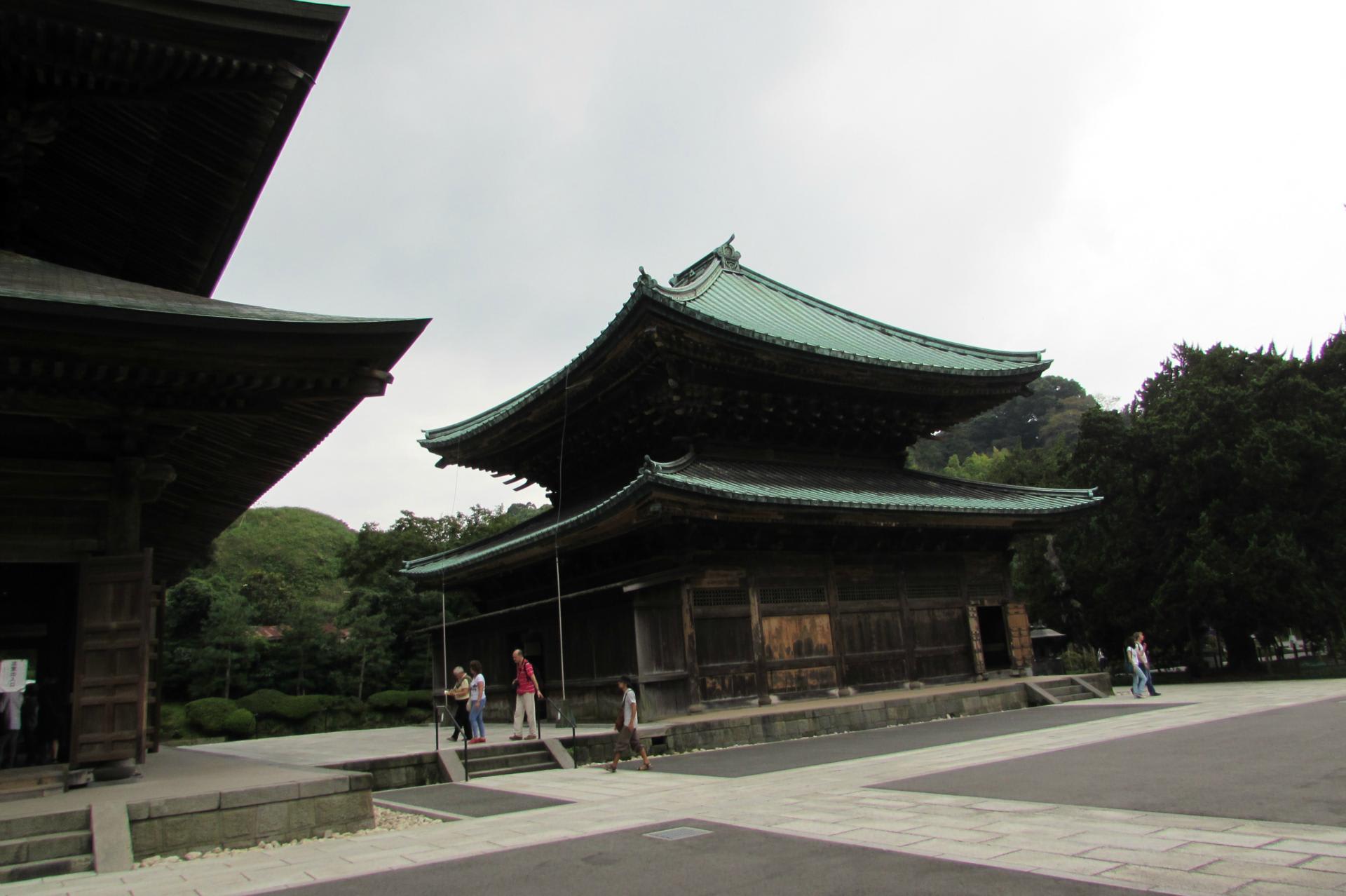

法堂(重要文化財)

「昔は、建長寺全体が修行道場であり、山内にいる僧侶全員がこの法堂に集まって、住持の説法を聞き、修行の眼目としました。388人の僧侶がいた記録があります。修行道場は、西来庵に移り、雲水は、そこで修行しています。現在は法要・講演・展覧会などに使われています。この建物は江戸時代・文化11年(1814)に建長寺派の寺院により再建されたものです。関東最大の法堂で、現在は千手観音を本尊としています。天井の雲龍図は建長寺の創建750年を記念して、小泉淳作画伯によって描かれました。」

大庫裏

唐門(重要文化財)

「この唐門は、桃山風向唐破風(屋根の端の山形になっている所が、反曲した曲線状になった破風)で漆塗りの四脚門です。透彫金具が各所に使用され、仏殿の装飾技法とよく似ています。寛永5年(1628)、東京・芝・増上寺にあった徳川二代将軍秀忠公夫人(お江の方、家光の母)の霊屋の門として建立。その後、正保4年(1647)、仏殿・西来門と共に建長寺に寄付され、方丈(龍王殿)の正門として使用。」

方丈

稲荷

「建長寺は、鎌倉時代の建長5年(1253)、禅によって国の興隆をはかるため、鎌倉幕府の執権北条時頼公の発願により、中国の禅僧・大覚禅師(蘭渓道隆)を開山として創建された。日本で最初の純禅の大道場です。建築は、総門・三門・仏殿・法堂・方丈が一直線に連なる中国の禅宗様式に基づいています。」

バス亭前

鎌倉市山ノ内8

map

外門

境内案内図

総門

「今の総門は、江戸時代、天明3年(1783)に京都・般舟三昧院で建立されたものを昭和15年に移築しました。」

額の「巨福山」(大きな福をもたらす寺)は、中国僧、一山一寧(一山国師)禅師(建長寺第十世)の筆です。

参道

三門(重要文化財)

「三解脱門の略。空・無相・無作を表し、この三門をくぐることによってあらゆる執着から解き放たれることを意味します。t

開山様の言葉に「福山は揮て松関を掩じず無限の清風来たりて未だ巳まず」とあり、建長寺はあらゆる人々(修行者)に門を開放している事を表わしています。楼上には、釈迦如来・十六羅漢・五百羅漢(修行を完成した人)を安置しています。この建物は江戸時代・安永4年(1775)に万拙硯誼和尚などの努力によって再建されました。創建当初は三門後方左右に大座禅堂、大食堂がありました。」

賓頭盧尊者像

鐘楼

梵鐘(国宝)

『重さは2.7トン、この鐘は、北条時頼公の発願により広く施主をつのり、開山大覚禅師(蘭渓道隆)の銘文、関東鋳物師の筆頭である物部重光によつて建長7年(1255)に鋳造されました。銘文の中に「建長禅寺」とあります。』

ビャクシン(鎌倉市指定保存樹木)

「開山大覚禅師(蘭渓道隆)が中国から持ってきた種子を建長寺創建の際にまいたと言われている。樹勢も旺盛で、県下の代表的な名木として知られている。樹高13m、胸高周囲6.5m、樹齢約760年(推定)、イブキはビャクシンとも言い、東北南部から九州の海岸に生える常緑高木で、社寺や庭園によく植えられ、禅寺を象徴する樹木です。」

仏殿(重要文化財)

「建長寺の本尊、地蔵菩薩を安置しています。北条時頼公と大覚禅師(蘭渓道隆)の衆生済度の願いが込められています。現在の建物は、創建当初より四代目のものといわれ、東京・芝・増上寺にあった徳川二代将軍秀忠公夫人(お江の方、家光の母)の霊屋を建長寺が譲り受けました。」

西側

北側

法堂(重要文化財)

「昔は、建長寺全体が修行道場であり、山内にいる僧侶全員がこの法堂に集まって、住持の説法を聞き、修行の眼目としました。388人の僧侶がいた記録があります。修行道場は、西来庵に移り、雲水は、そこで修行しています。現在は法要・講演・展覧会などに使われています。この建物は江戸時代・文化11年(1814)に建長寺派の寺院により再建されたものです。関東最大の法堂で、現在は千手観音を本尊としています。天井の雲龍図は建長寺の創建750年を記念して、小泉淳作画伯によって描かれました。」

大庫裏

唐門(重要文化財)

「この唐門は、桃山風向唐破風(屋根の端の山形になっている所が、反曲した曲線状になった破風)で漆塗りの四脚門です。透彫金具が各所に使用され、仏殿の装飾技法とよく似ています。寛永5年(1628)、東京・芝・増上寺にあった徳川二代将軍秀忠公夫人(お江の方、家光の母)の霊屋の門として建立。その後、正保4年(1647)、仏殿・西来門と共に建長寺に寄付され、方丈(龍王殿)の正門として使用。」

方丈

稲荷