2017年5月28日、浜村温泉の旅風庵に泊まりました。国道9号線の浜村交差点から1Kmほど南です。JR山陰線の浜村駅から徒歩3分のところにあります。温泉といっても、旅館が2軒だけです。

温泉の泉質は、ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫黄塩泉です。浸かると少ししょっぱくてヌルヌルとした感じです。大浴場は内風呂と岩露天風呂があります。貸切風呂は2つあり予約なしで、空いていれば宿泊者は利用できます。「大酒釜風呂」は地元の酒蔵より譲り受けた直径2mの大釜です。釜の中に座れるように段をつけています。もうひとつの風呂は岩風呂の露天です。到着後と食後に2つの貸切風呂、早朝と4回入りました。

鳥取県鳥取市気高町勝見696−1

map

今回の宿泊プラン名は、【岩牡蠣御膳プラン】鳥取☆夏の名物☆(ご夕食は食事処で)です。部屋条件は和室【お部屋おまかせ】 踏込みです。

到着後、部屋のグレードアップで和洋室の大きな部屋に変更していただきました。

アットホームな感じの旅館です。朝食はバイキング形式でした。

外観

玄関

フロント

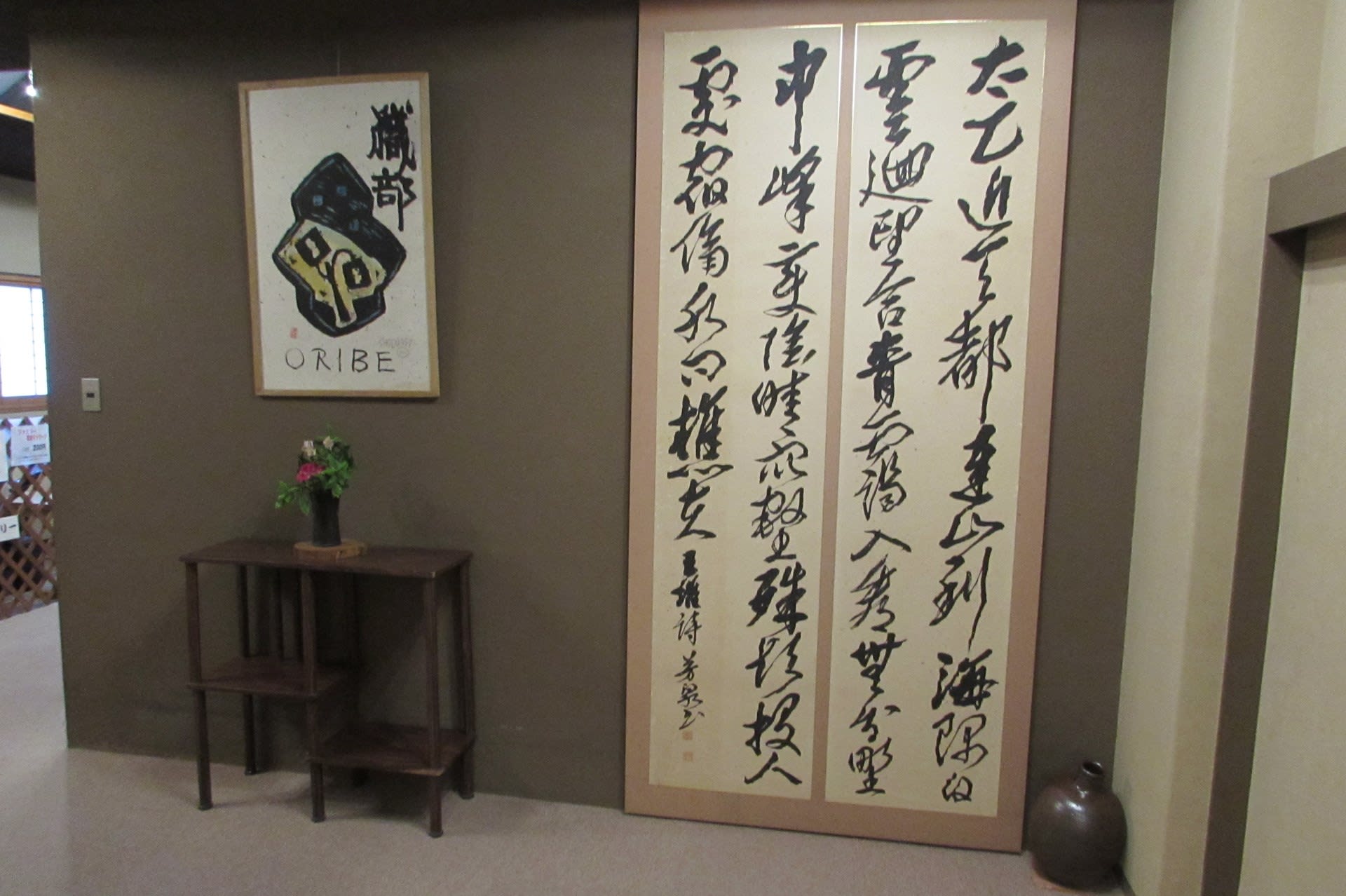

売店

ロビー

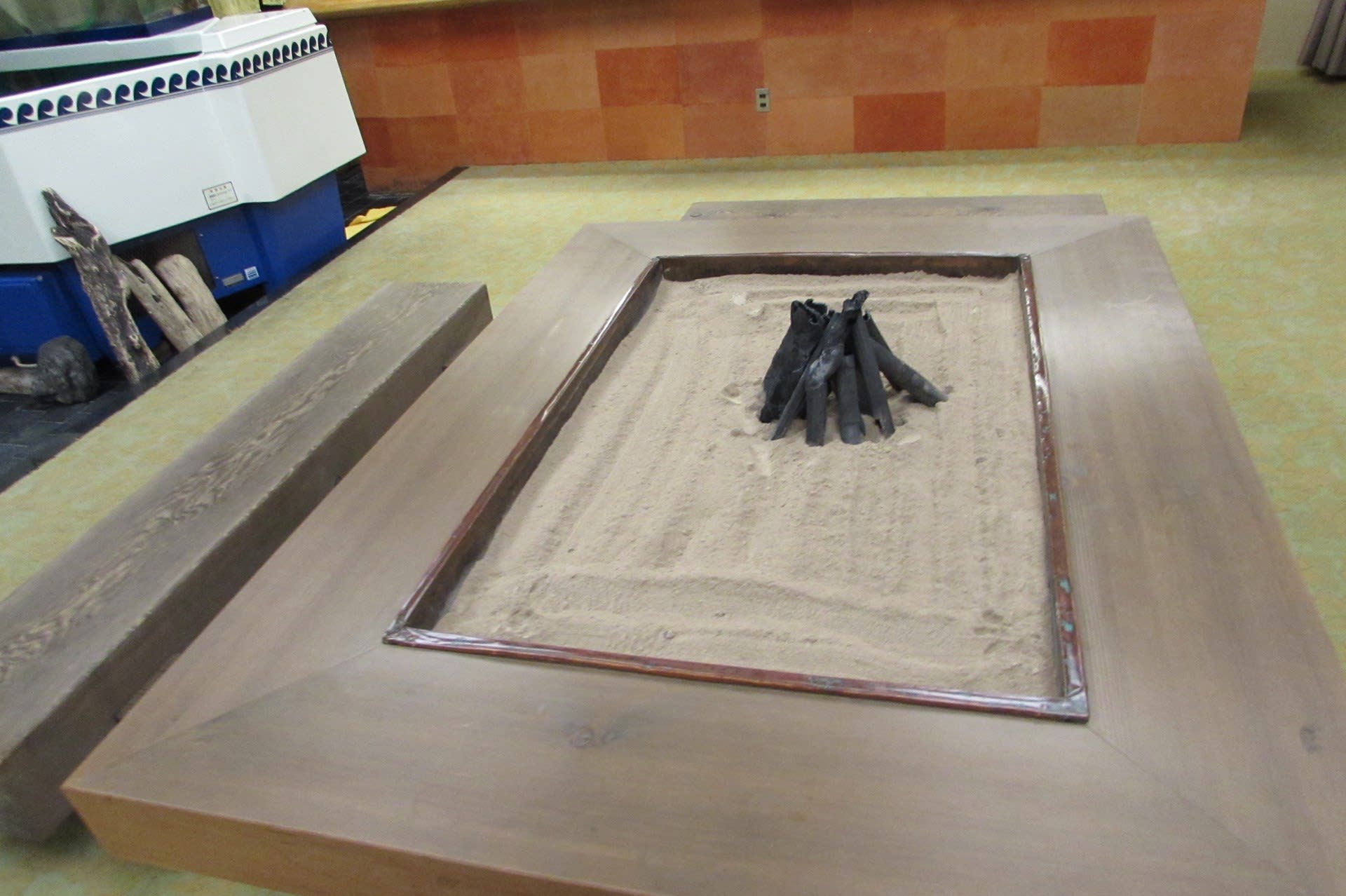

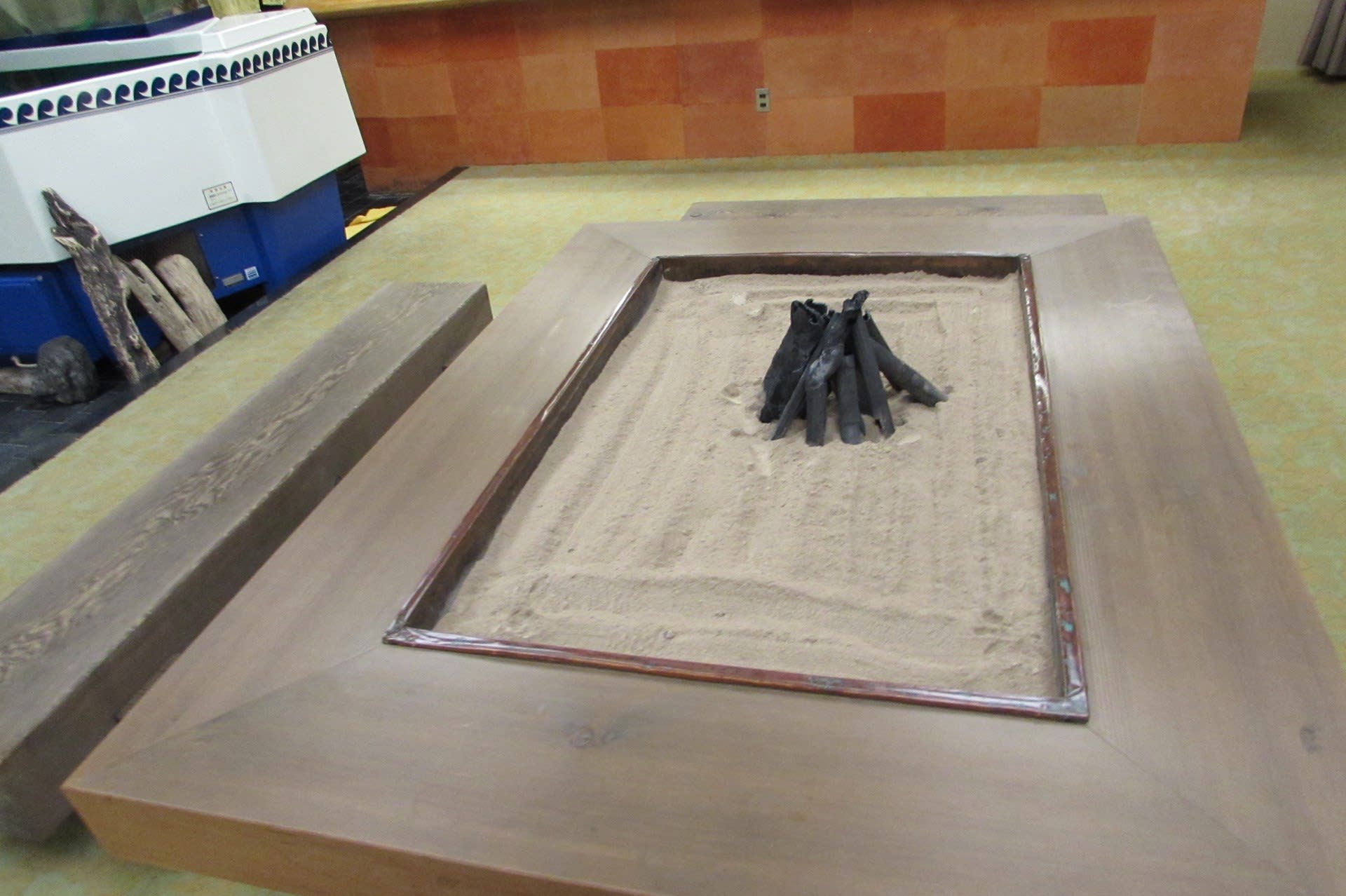

囲囲炉裏

部屋

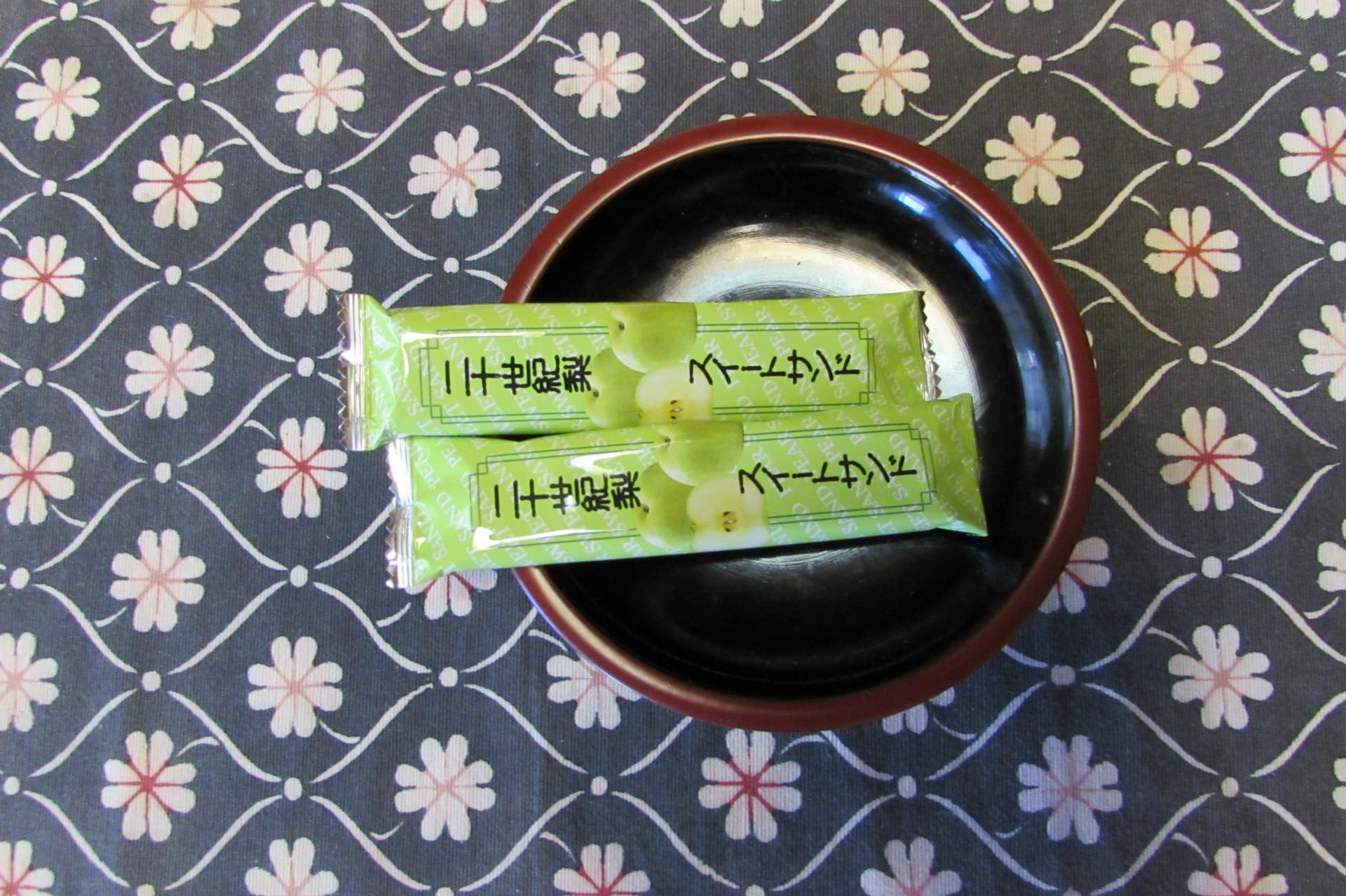

おもてなし

窓の外は竹やぶ

風呂

貸切風呂の大釜

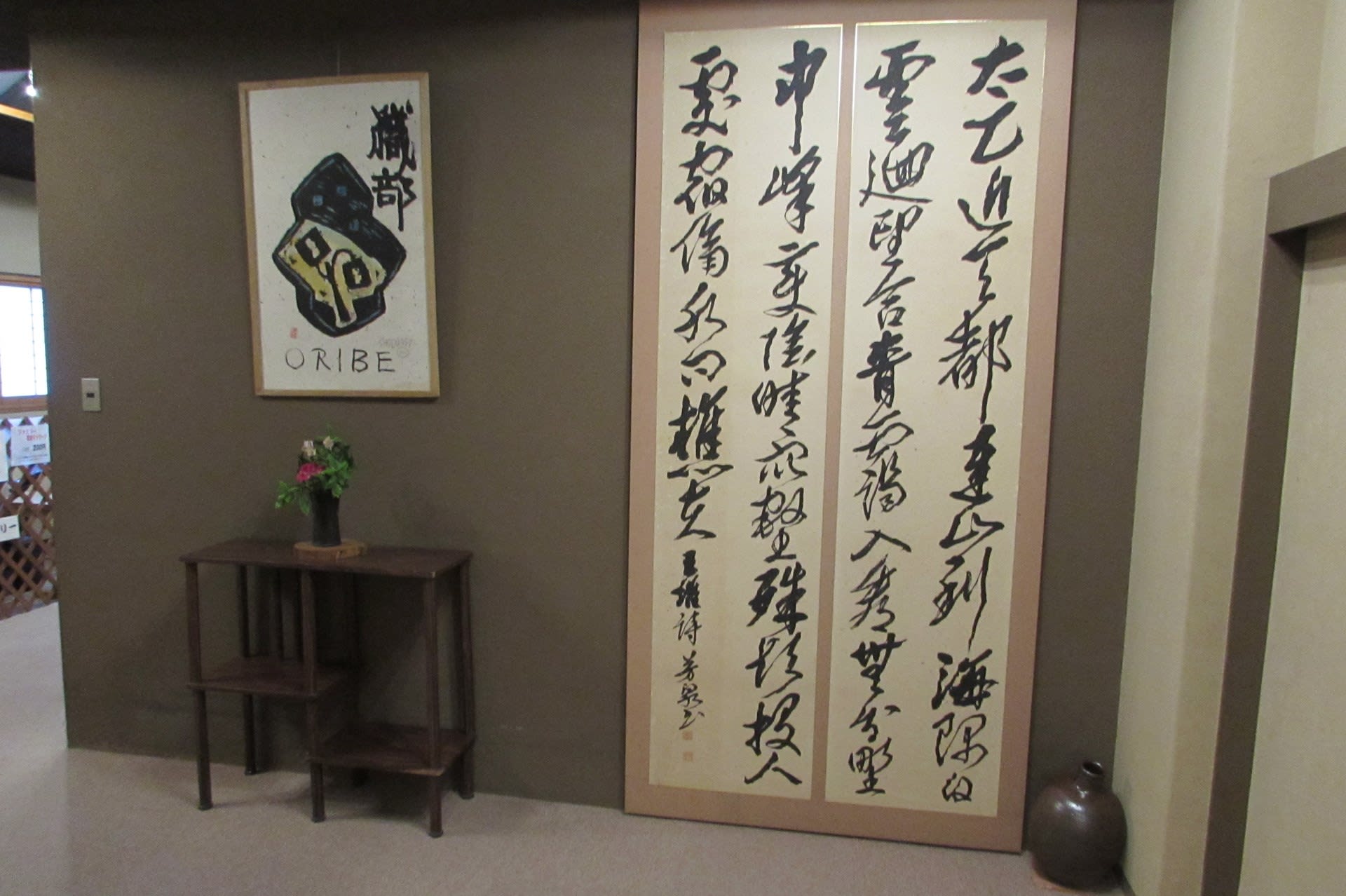

廊下の飾り

夕食、料理長は福山勇さんです。

造り盛り合わせ

岩牡蠣四種盛り

蓬豆腐

焼豚

茶碗蒸し

めかぶ丼、とろろ芋

デザート

朝食、バイキング形式

翌日朝、街を散策

足湯

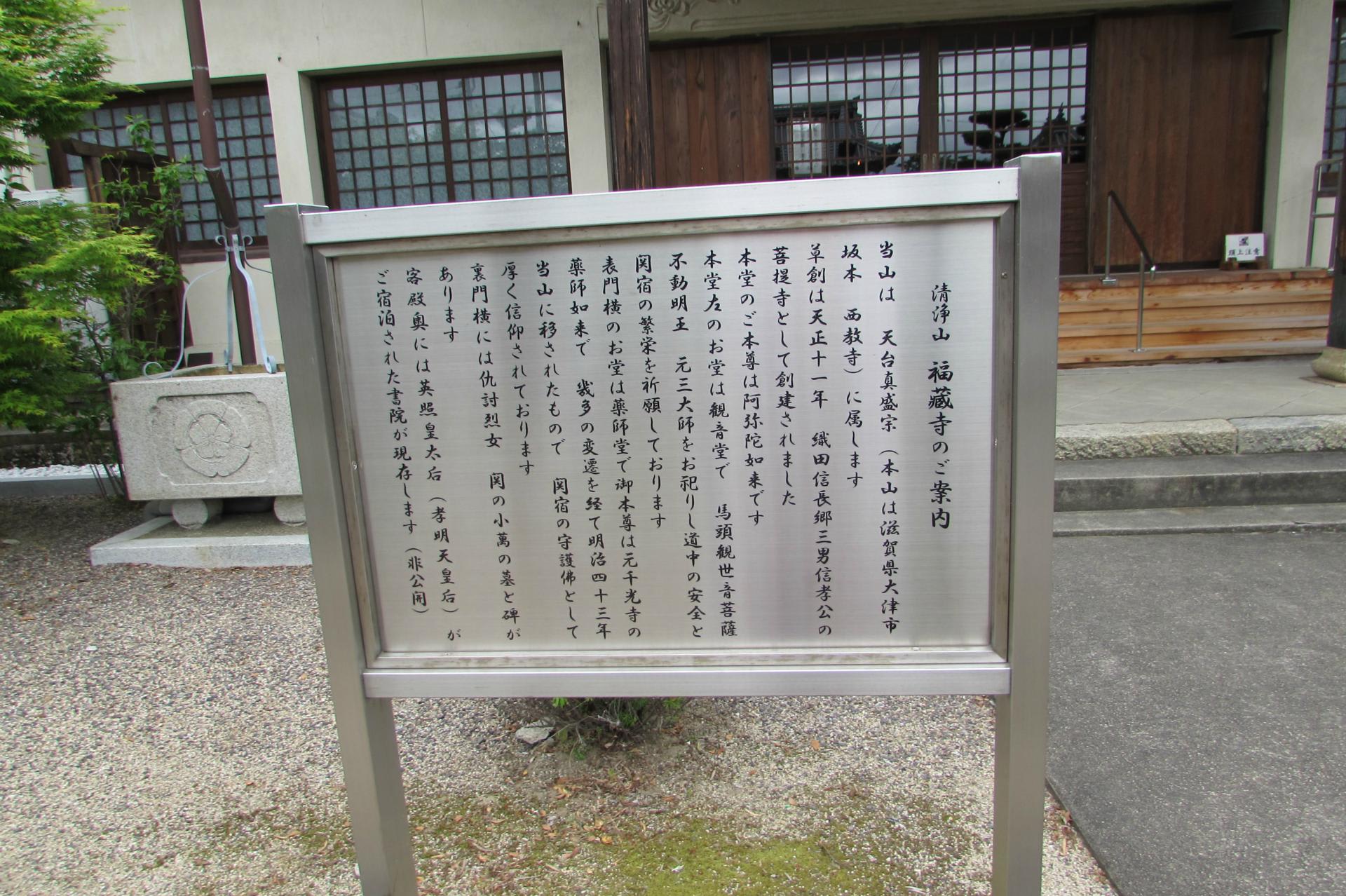

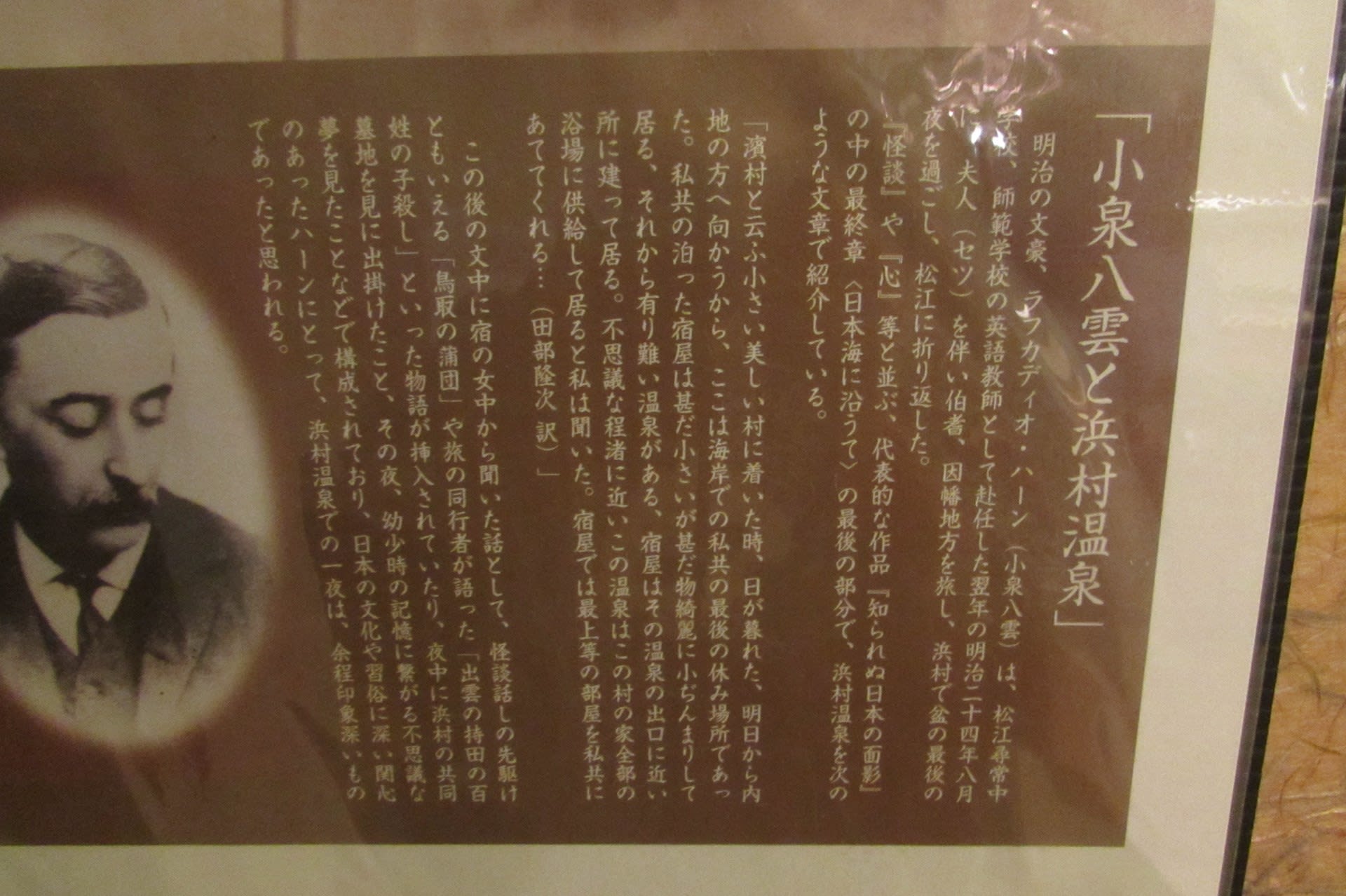

温泉薬師堂

駅前の足湯

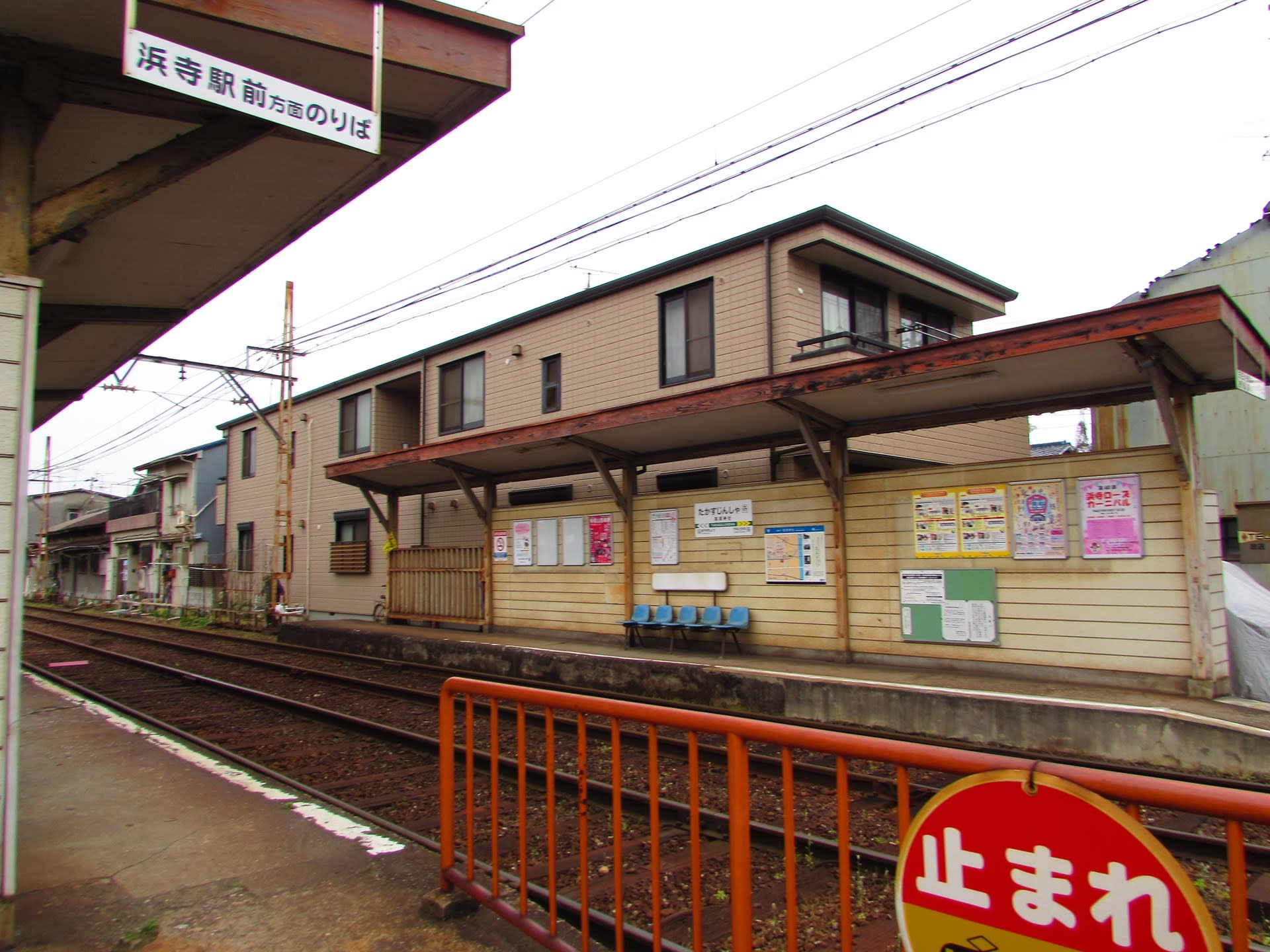

JR浜村駅

浜村温泉観光案内所

鳥取信用金庫、壁面は踊り

歩道の飾り

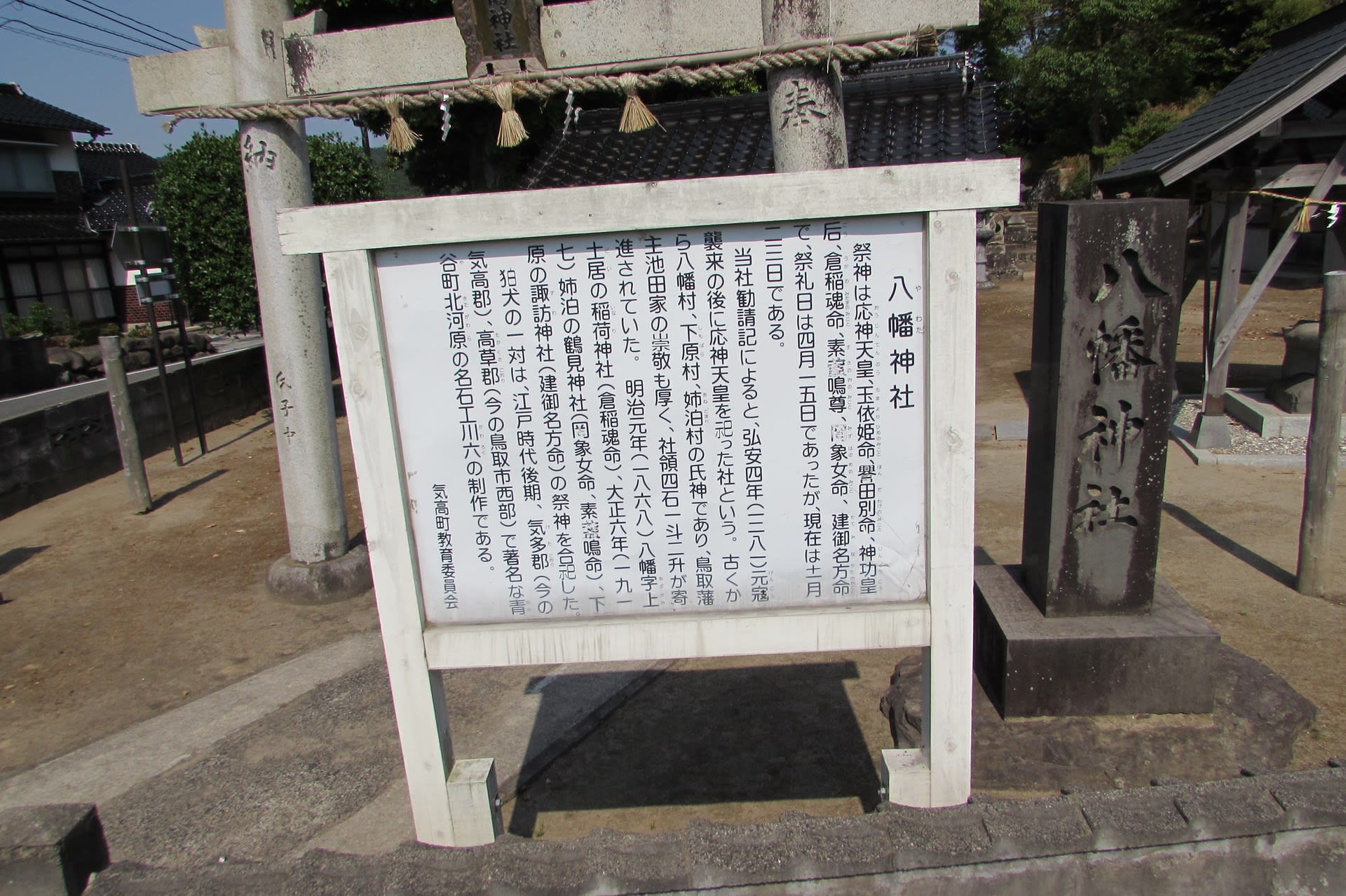

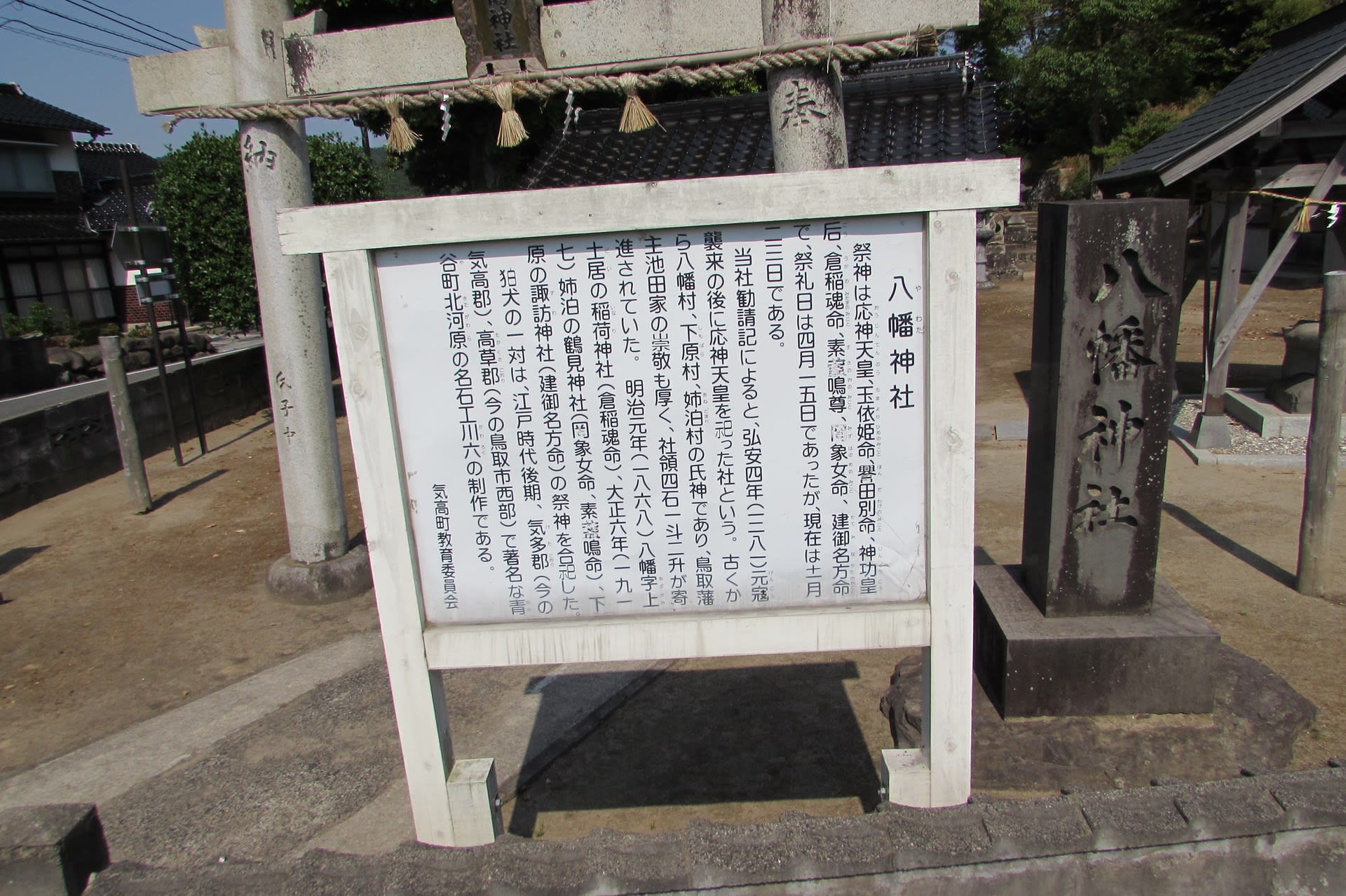

八幡(やはた)神社

map

説明書より「当社勧進記によると、弘安4年(1281)元寇襲来の後に応神天皇を祀った社という。古くから八幡村、下原村、姉泊村の氏神であり、鳥取藩主池田家の崇敬も厚く、社領四石一斗二升が寄進されていた。明治元年(1868)八幡字上土居の稲荷神社、大正6年(1917)姉泊の鶴見神社、下原の諏訪神社の祭神を合祀した。狛犬の一対は、江戸時代後期、気多郡(現在の気高郡)、高草郡(現在の鳥取市西部)で著名な青谷町北河原の名石工川六(かわろく)の制作である。」

彼の制作した狛犬や燈籠は、幾度の地震でも倒壊していない。台座が菱形の石を組み合わせ、地震の力を分散させる工夫がされています。すごい技術です。

鳥居

神門

手水舎

拝殿

狛犬

拝殿

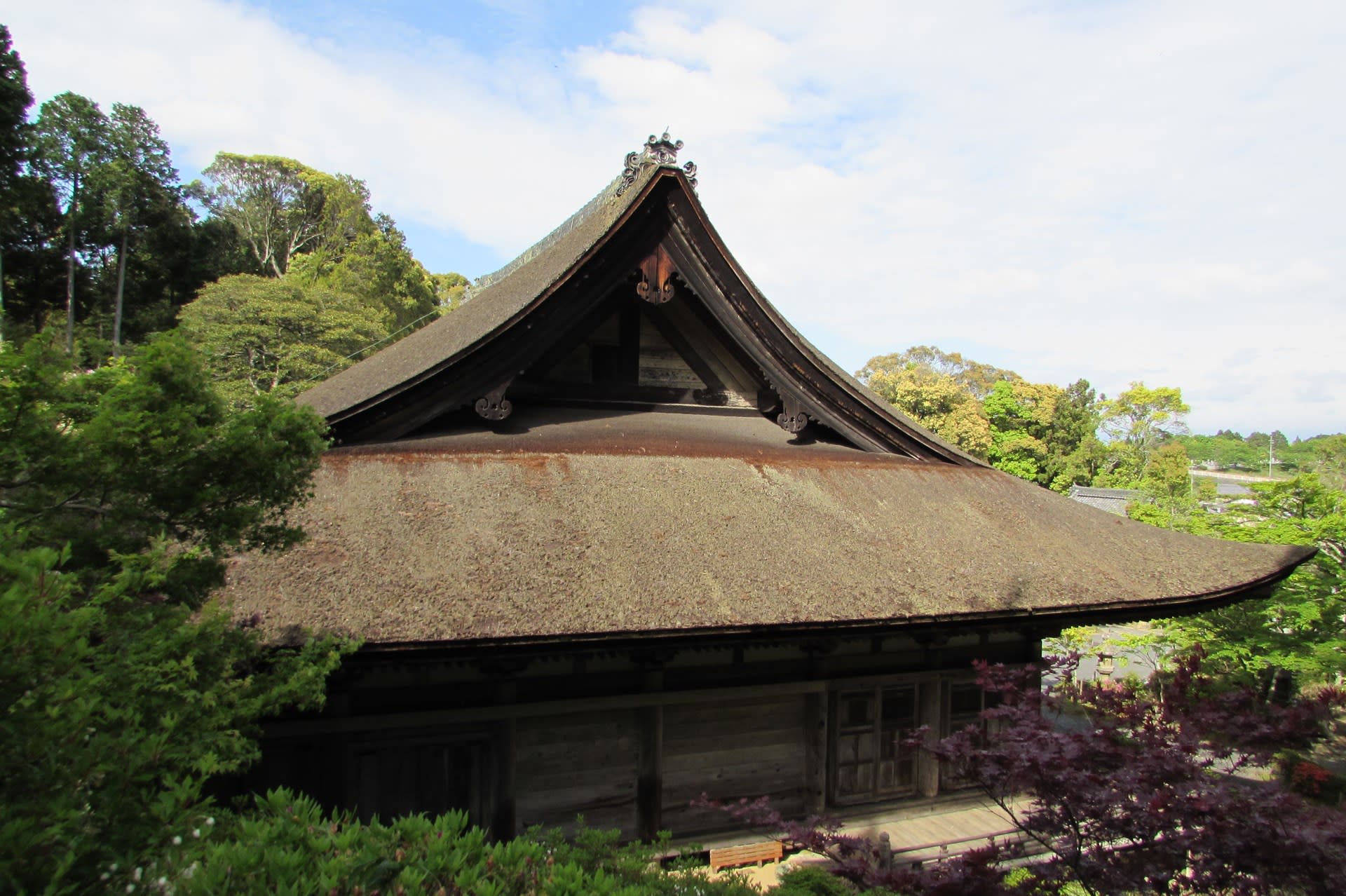

本殿

お疲れ様でした。

温泉の泉質は、ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫黄塩泉です。浸かると少ししょっぱくてヌルヌルとした感じです。大浴場は内風呂と岩露天風呂があります。貸切風呂は2つあり予約なしで、空いていれば宿泊者は利用できます。「大酒釜風呂」は地元の酒蔵より譲り受けた直径2mの大釜です。釜の中に座れるように段をつけています。もうひとつの風呂は岩風呂の露天です。到着後と食後に2つの貸切風呂、早朝と4回入りました。

鳥取県鳥取市気高町勝見696−1

map

今回の宿泊プラン名は、【岩牡蠣御膳プラン】鳥取☆夏の名物☆(ご夕食は食事処で)です。部屋条件は和室【お部屋おまかせ】 踏込みです。

到着後、部屋のグレードアップで和洋室の大きな部屋に変更していただきました。

アットホームな感じの旅館です。朝食はバイキング形式でした。

外観

玄関

フロント

売店

ロビー

囲囲炉裏

部屋

おもてなし

窓の外は竹やぶ

風呂

貸切風呂の大釜

廊下の飾り

夕食、料理長は福山勇さんです。

造り盛り合わせ

岩牡蠣四種盛り

蓬豆腐

焼豚

茶碗蒸し

めかぶ丼、とろろ芋

デザート

朝食、バイキング形式

翌日朝、街を散策

足湯

温泉薬師堂

駅前の足湯

JR浜村駅

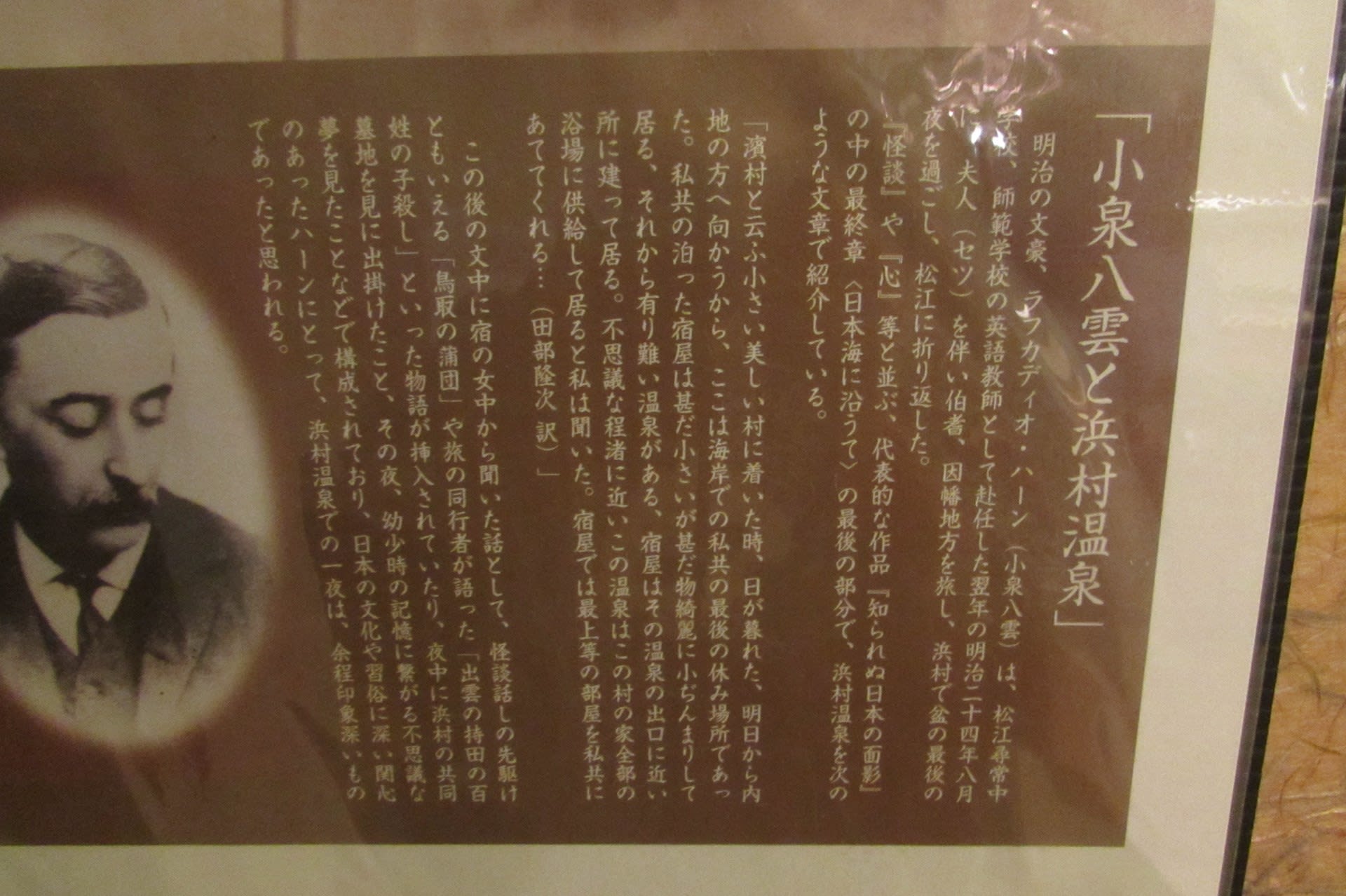

浜村温泉観光案内所

鳥取信用金庫、壁面は踊り

歩道の飾り

八幡(やはた)神社

map

説明書より「当社勧進記によると、弘安4年(1281)元寇襲来の後に応神天皇を祀った社という。古くから八幡村、下原村、姉泊村の氏神であり、鳥取藩主池田家の崇敬も厚く、社領四石一斗二升が寄進されていた。明治元年(1868)八幡字上土居の稲荷神社、大正6年(1917)姉泊の鶴見神社、下原の諏訪神社の祭神を合祀した。狛犬の一対は、江戸時代後期、気多郡(現在の気高郡)、高草郡(現在の鳥取市西部)で著名な青谷町北河原の名石工川六(かわろく)の制作である。」

彼の制作した狛犬や燈籠は、幾度の地震でも倒壊していない。台座が菱形の石を組み合わせ、地震の力を分散させる工夫がされています。すごい技術です。

鳥居

神門

手水舎

拝殿

狛犬

拝殿

本殿

お疲れ様でした。