2019年12月25日、愛媛観光の帰路にお参りしました。

説明書より「大山祇(おおやまづみ)神社は、瀬戸内海のなかでも特に景勝の地である芸予海峡の中央に位置して、大小の島々に囲まれた国立公園大三島に、日本最古の原始林社叢の楠群に覆われた境内に鎮座している。御祭神は大山積大神一座で天照大神の兄神に当らせられる。天孫瓊々杵尊御降臨の際、大積大神、またの名吾田国主事勝国長狭命(大山積神の擬神体)は女木花開耶姫尊を瓊々杵尊の后妃とし、国に奉られたわが国建国の大神であらせられるが、同時に和多志大神と称せられ地神・海神兼備の霊神であるので日本民族の総氏神として古来日本総鎮守と御社号を申し上げた。大三島に御鎮座されたのは、神武天皇御東征のみぎり、祭神の子孫小千命が先駆者として伊予二名島(四国)に渡り瀬戸内海の治安を司どっていたとき芸予海峡の要衝である御島(大三島)に鎮祭したことに始まる。本社は社号を日本総鎮守・三島大明神・大三島宮と称せられ歴代朝廷の尊崇、国民一般の崇敬篤く奈良時代までに全国津々浦々に御分社が奉斎せられた。御分社は、全国に1万余社祀られている。延喜式には名神大社に列し、伊予国一の宮に定められ、官制に拠り国幣大社に列せられた四国唯一の大社である。」

愛媛県今治市大三島町宮浦3327

map

道の駅「御島」に自動車を止めてお参りです。

鳥居

狛犬

斎田

「大山祇神社伝統の神事、御田植祭(旧暦5月5日)と抜穂祭(旧暦9月9日)は、この神田に於て行われます。」

参道

説明書

総門・翼舎

御桟敷殿

狛犬

参道

神馬舎

馬神社

斎館

雨乞の楠(天然記念物)

『日本最古の楠(樹齢3000年)で後冷泉天皇の御代(900年前)伊予国守藤原範国は能因法師を使者として祈雨の為参拝させた。その時「天の苗代水にせきくだせ 天降ります神ならば神」と詠じ幣帛に書付け祈請したところ伊予国中に三日三夜雨が降ったと伝えられている。』

社務所

十七神社(愛媛県重要文化財)

「長棟造にて平安様式が残されており、当大山祇神社はいよ国一の宮でありますので、ここに国中の神々を祀った建物です。特に内陣には木彫の御神体が安置されております。」

手水舎

乎知命(おちのみこと)御手植の楠

「御島(大三島)に祖神大山積大神を祭った乎知命の御手植楠(樹齢2600年)と伝えられ古来御神木として崇められている。」

葛城神社・祓殿神社・伊予国総社

伊藤博文公祈念楠樹

狛犬

随神

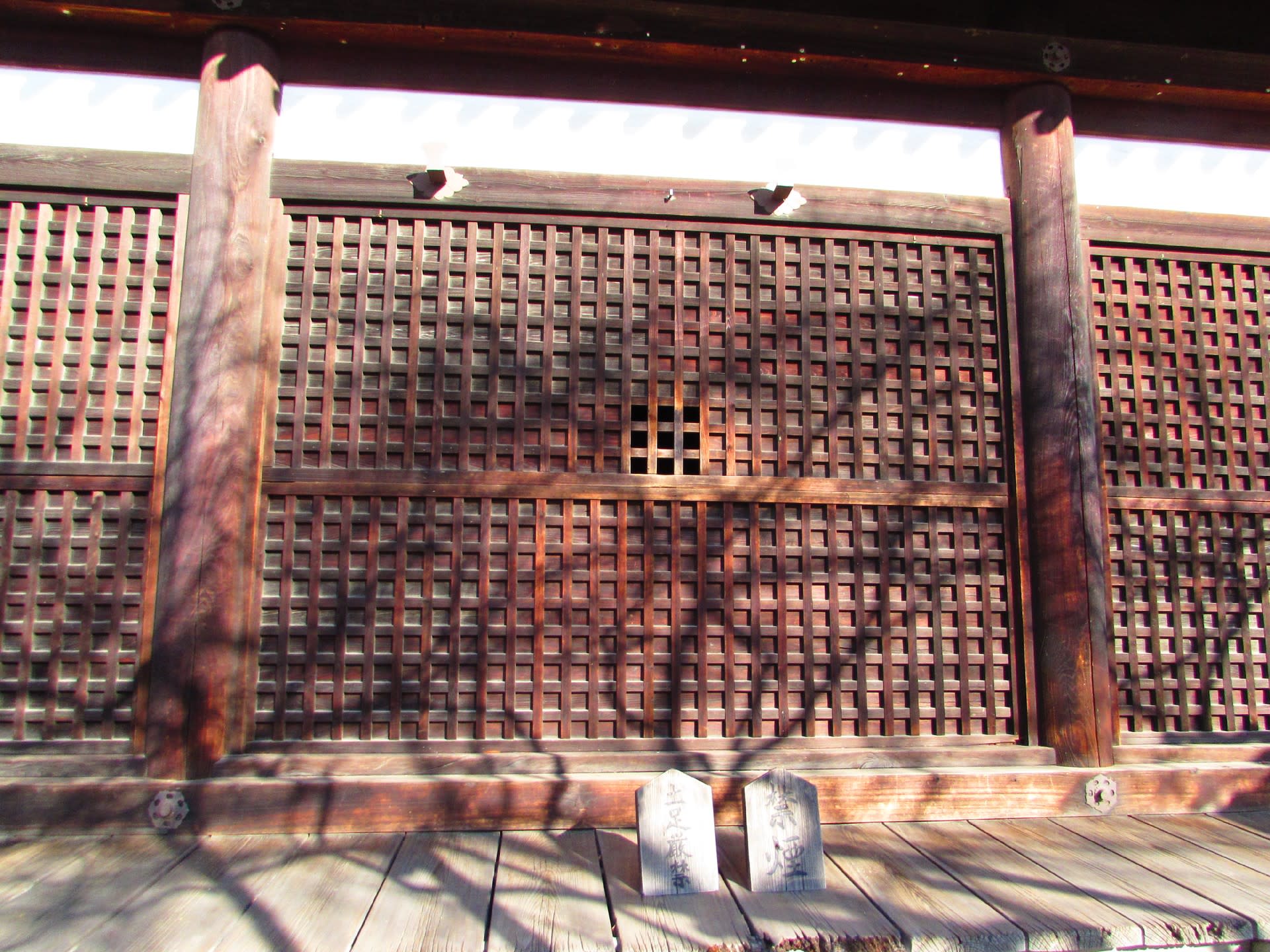

拝殿(重要文化財)

「江戸前期(1615-1660)建立、桁行七間、梁間四間、一重、切妻造、檜皮葺。」

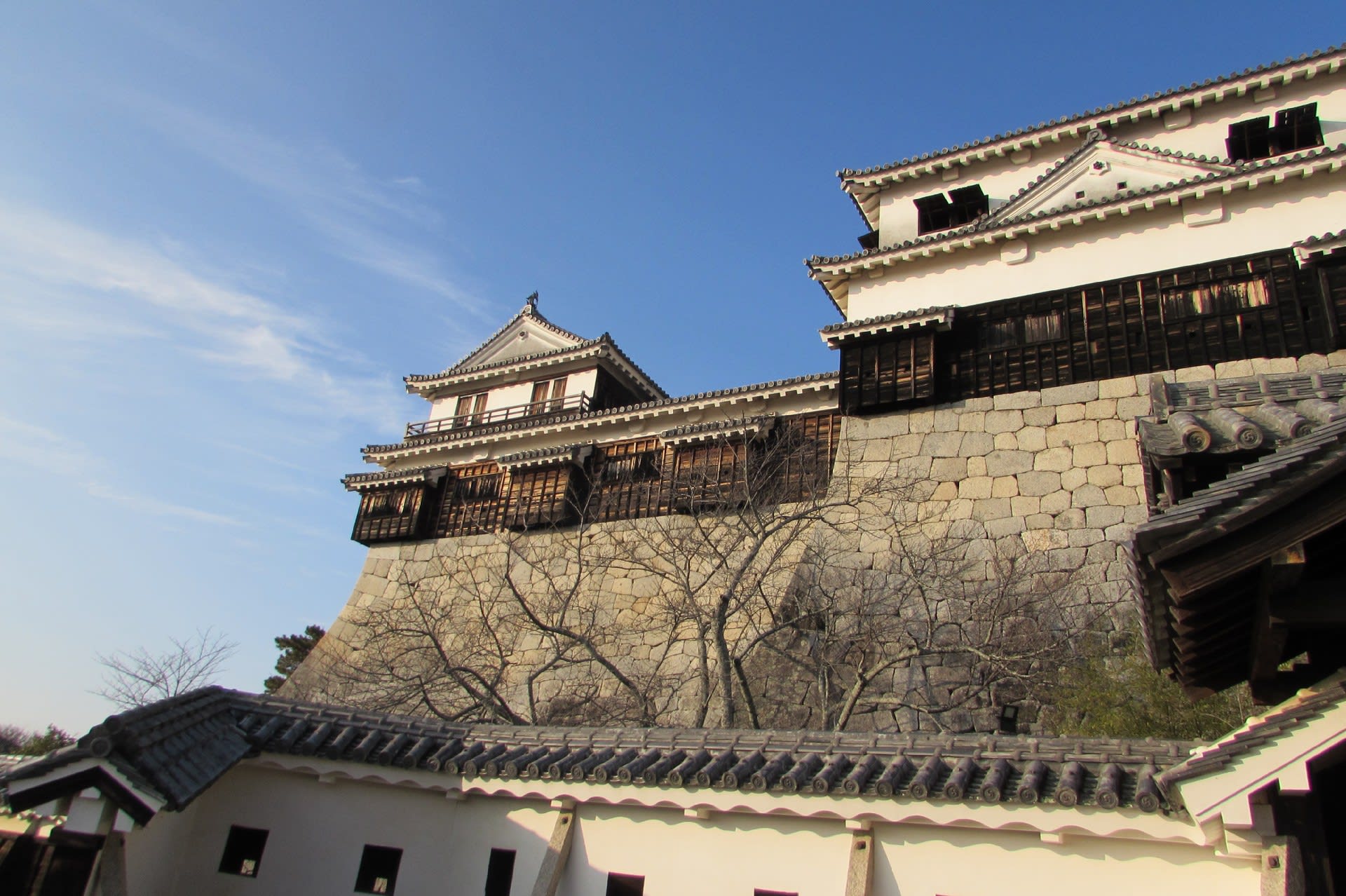

本殿

廻廊

神輿庫

末社

下津社

上津社

姫子邑神社

河野通有兜掛の楠

宝篋印塔(重要文化財)

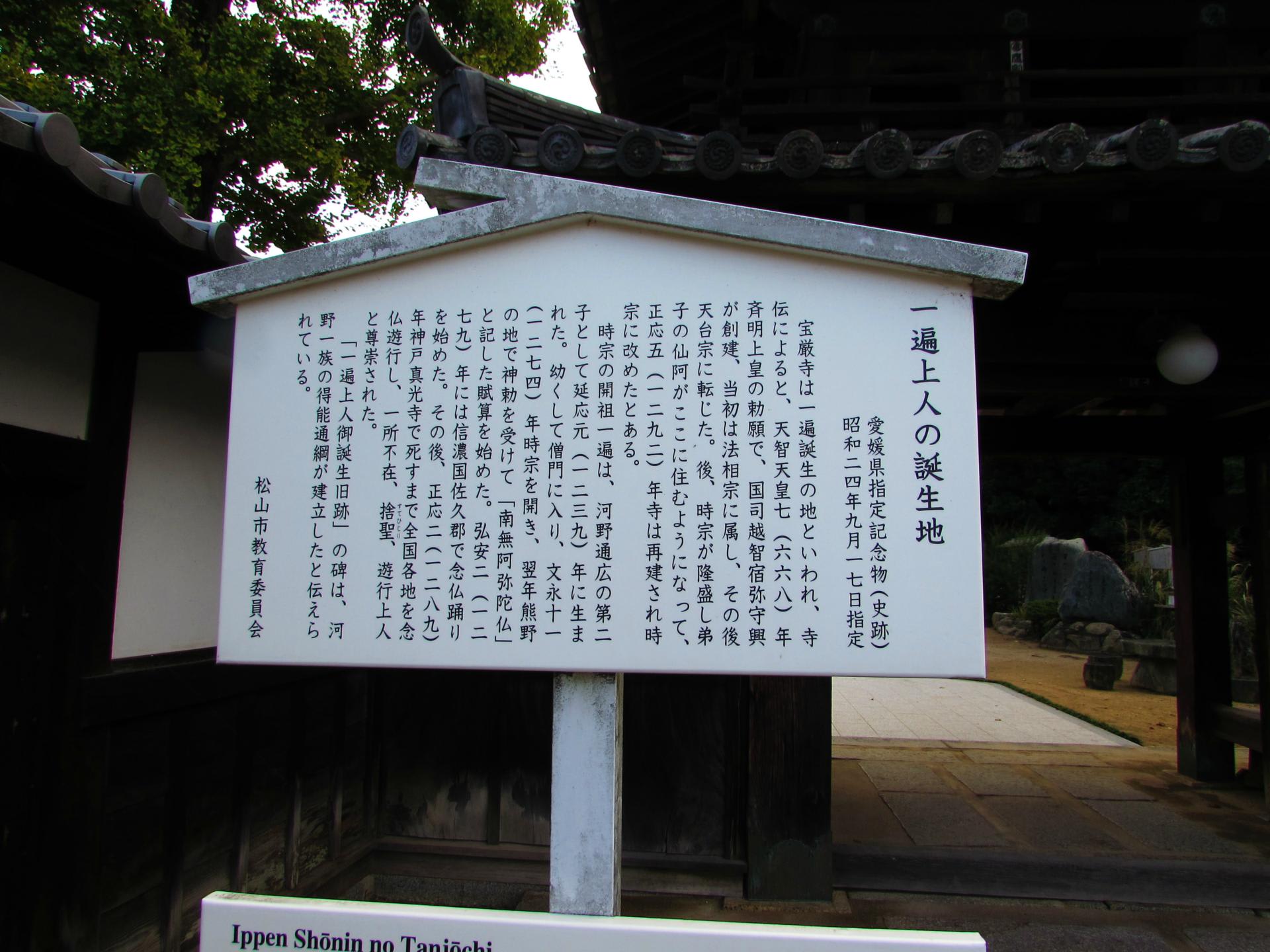

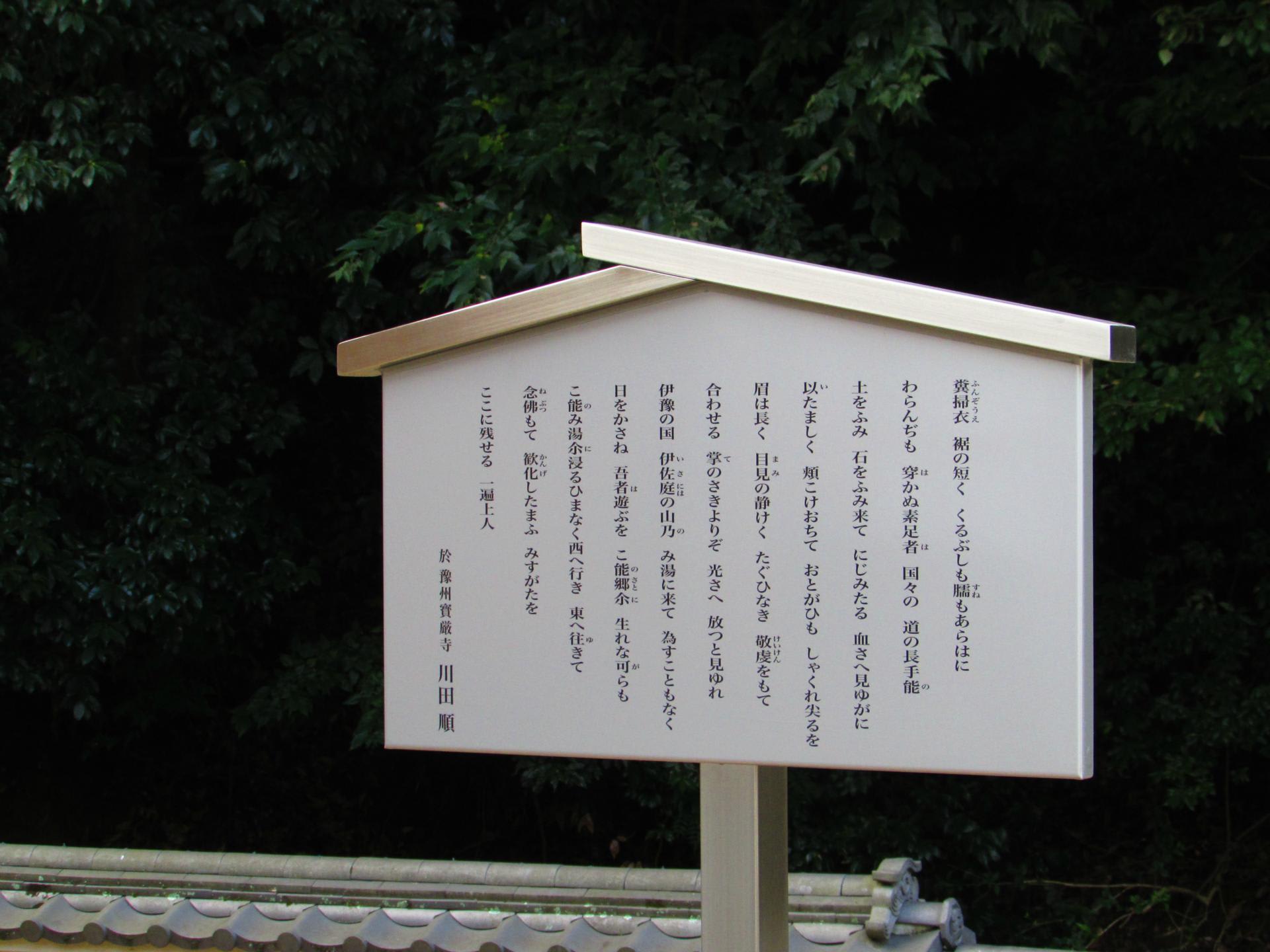

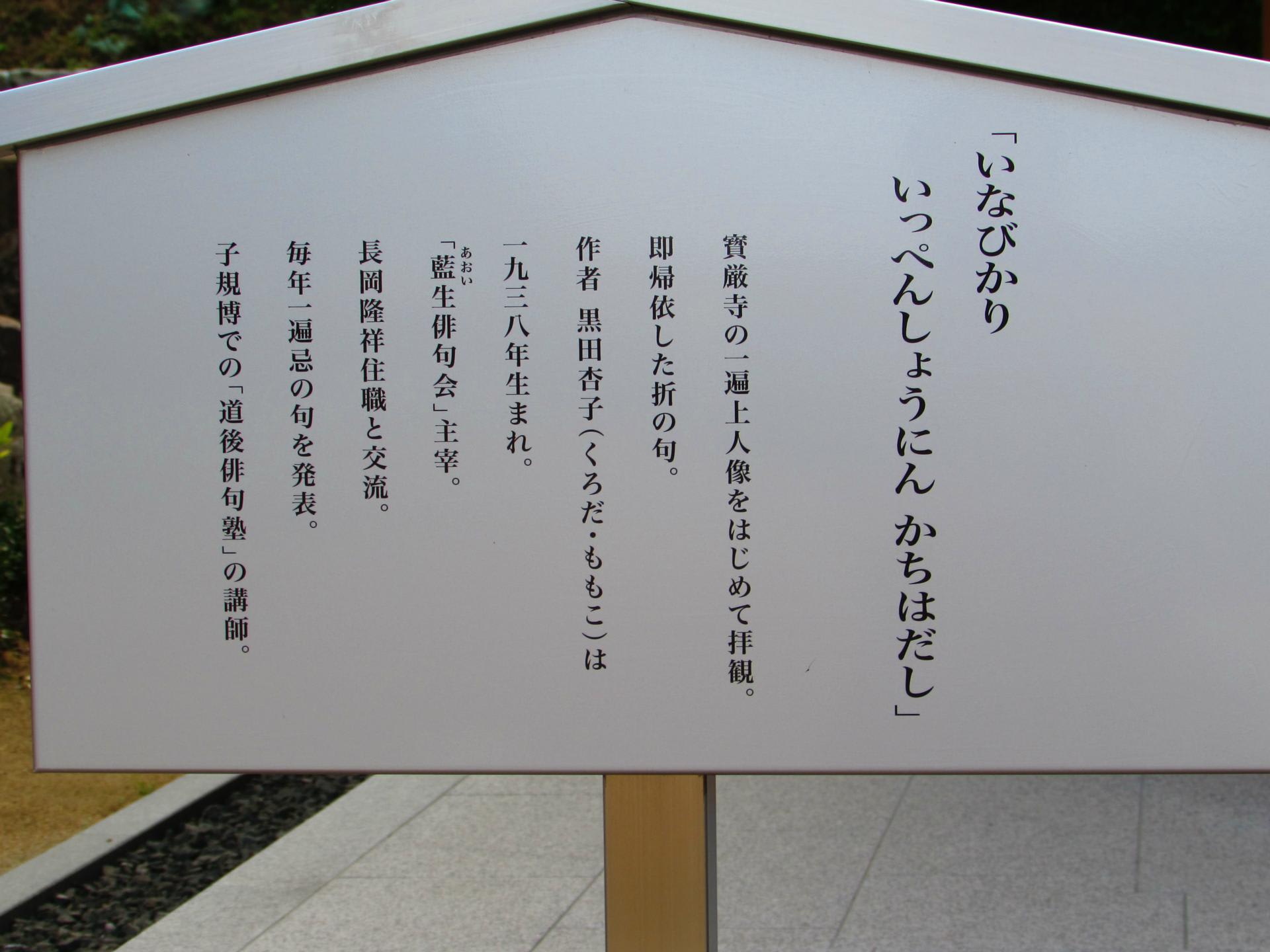

「鎌倉後期(1275-1332)築造、時宗の開祖一遍上人は河野通広の子として松山宝厳寺で生まれ、三島水軍河野通信の孫に当り、一遍上人絵伝に知られる通り大三島宮の参拝の折奉納したのです。」

説明書より「大山祇(おおやまづみ)神社は、瀬戸内海のなかでも特に景勝の地である芸予海峡の中央に位置して、大小の島々に囲まれた国立公園大三島に、日本最古の原始林社叢の楠群に覆われた境内に鎮座している。御祭神は大山積大神一座で天照大神の兄神に当らせられる。天孫瓊々杵尊御降臨の際、大積大神、またの名吾田国主事勝国長狭命(大山積神の擬神体)は女木花開耶姫尊を瓊々杵尊の后妃とし、国に奉られたわが国建国の大神であらせられるが、同時に和多志大神と称せられ地神・海神兼備の霊神であるので日本民族の総氏神として古来日本総鎮守と御社号を申し上げた。大三島に御鎮座されたのは、神武天皇御東征のみぎり、祭神の子孫小千命が先駆者として伊予二名島(四国)に渡り瀬戸内海の治安を司どっていたとき芸予海峡の要衝である御島(大三島)に鎮祭したことに始まる。本社は社号を日本総鎮守・三島大明神・大三島宮と称せられ歴代朝廷の尊崇、国民一般の崇敬篤く奈良時代までに全国津々浦々に御分社が奉斎せられた。御分社は、全国に1万余社祀られている。延喜式には名神大社に列し、伊予国一の宮に定められ、官制に拠り国幣大社に列せられた四国唯一の大社である。」

愛媛県今治市大三島町宮浦3327

map

道の駅「御島」に自動車を止めてお参りです。

鳥居

狛犬

斎田

「大山祇神社伝統の神事、御田植祭(旧暦5月5日)と抜穂祭(旧暦9月9日)は、この神田に於て行われます。」

参道

説明書

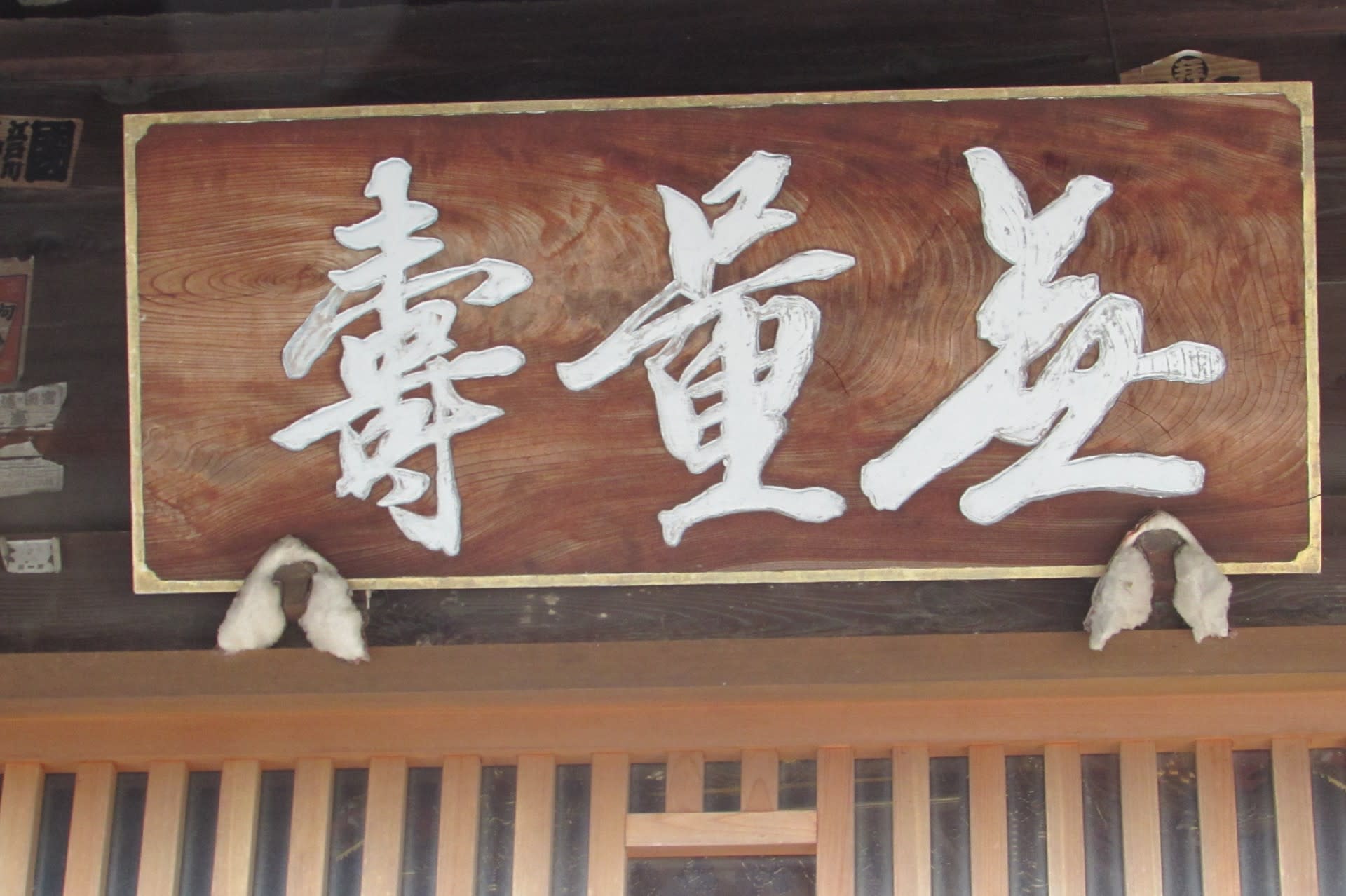

総門・翼舎

御桟敷殿

狛犬

参道

神馬舎

馬神社

斎館

雨乞の楠(天然記念物)

『日本最古の楠(樹齢3000年)で後冷泉天皇の御代(900年前)伊予国守藤原範国は能因法師を使者として祈雨の為参拝させた。その時「天の苗代水にせきくだせ 天降ります神ならば神」と詠じ幣帛に書付け祈請したところ伊予国中に三日三夜雨が降ったと伝えられている。』

社務所

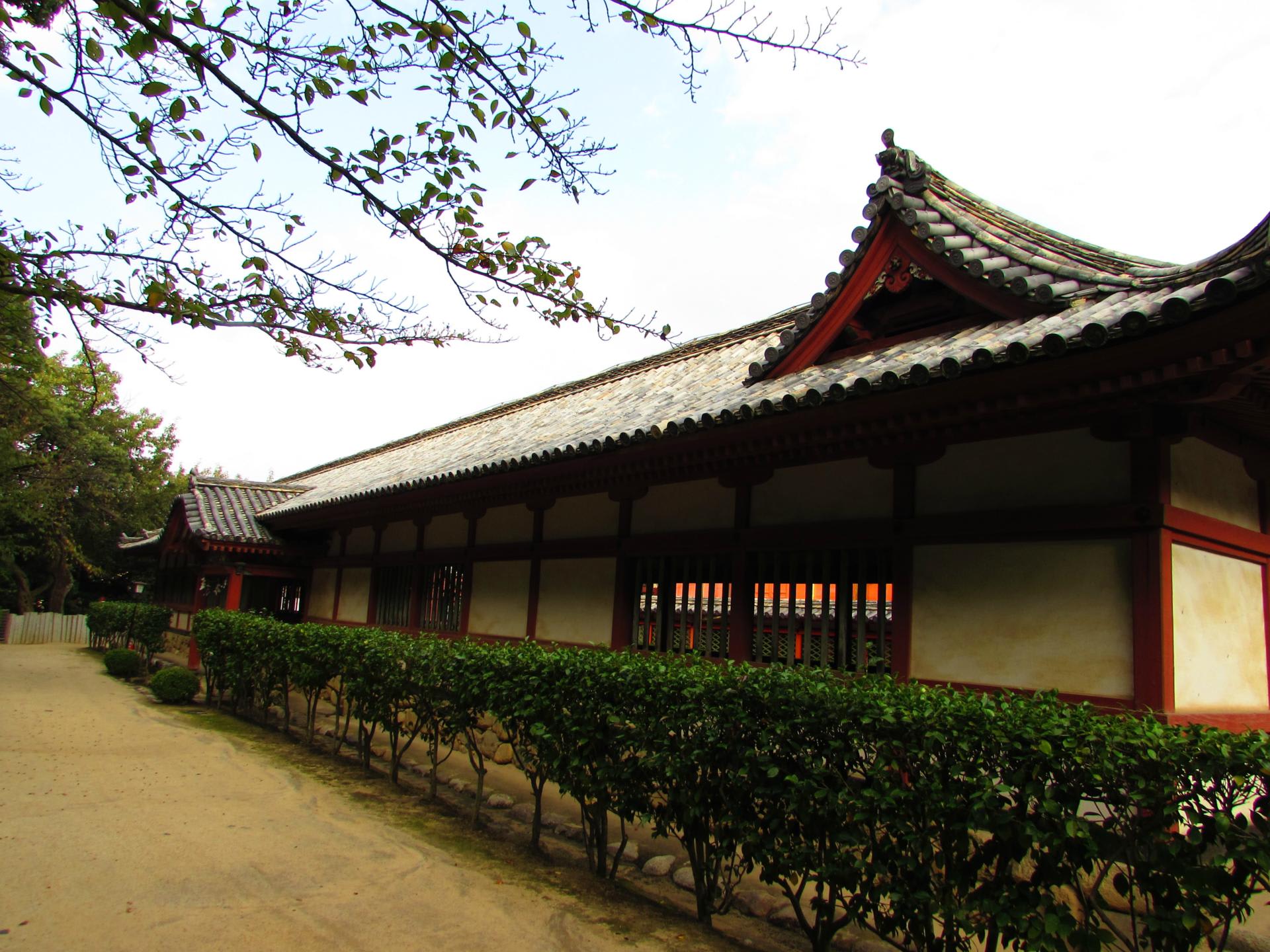

十七神社(愛媛県重要文化財)

「長棟造にて平安様式が残されており、当大山祇神社はいよ国一の宮でありますので、ここに国中の神々を祀った建物です。特に内陣には木彫の御神体が安置されております。」

手水舎

乎知命(おちのみこと)御手植の楠

「御島(大三島)に祖神大山積大神を祭った乎知命の御手植楠(樹齢2600年)と伝えられ古来御神木として崇められている。」

葛城神社・祓殿神社・伊予国総社

伊藤博文公祈念楠樹

狛犬

随神

拝殿(重要文化財)

「江戸前期(1615-1660)建立、桁行七間、梁間四間、一重、切妻造、檜皮葺。」

本殿

廻廊

神輿庫

末社

下津社

上津社

姫子邑神社

河野通有兜掛の楠

宝篋印塔(重要文化財)

「鎌倉後期(1275-1332)築造、時宗の開祖一遍上人は河野通広の子として松山宝厳寺で生まれ、三島水軍河野通信の孫に当り、一遍上人絵伝に知られる通り大三島宮の参拝の折奉納したのです。」