2017年3月19日、阪急交通社の【往復新幹線利用】霧島・知覧・鹿児島3日間 南九州スペシャルでの3月19日から21日の2泊3日の旅行をしました。交通費、宿泊込みで一人3万円です。

3月19日、新神戸8時32分発のぞみ99号に乗車、博多着10時47分です。博多駅からバスに乗車し、福岡の柳川、そして、鹿児島へ移動です。

柳川は、福岡県南部、筑後平野の西南端に位置しています。有明海に面する、東西11km、南北12kmの人口約6万8千人の市です。12世紀には平家の落武者が柳川市沖の端地区に落ち延び定住したと伝えられています。城下町柳川の始まりは、戦国時代に蒲池氏が柳川城を築いた時といわれ、城下町の本格的な形成は、天正15年(1587)立花宗茂が柳川城を城地に定めて以降のことと考えられます。詩人、北原白秋の故郷でもあり、生家が今日も保存されています。オプション(川下りとうなぎのせいろ蒸し)がありましたがパスして自由散策しました。

御花の前の駐車場でバスを降車し、ここを起点で時計回りに町を散策します。

柳川藩主立花邸(御花)

「明治期に設けられた屋敷建物及び庭園です。現在(御花)は立花家が経営する観光旅館となっていますが、宿泊者でなくとも観光することは可能です。」

水路に沿って、街並みを散策します。

水路を船でめぐる観光をしています。

さげもん

「江戸末期頃より女の子が生まれると初節句のお祝いに、お雛様の代わりに古着の端切れで小物を作り飾ってお祝いしたのが始まりだといわれています。袋物には、鶴、亀、えび、三番叟といった縁起の良い物が作られてあり、一つ一つが袋ものになって物を入れることができます。竹の輪に赤布と白布を巻き、7個7列の49個、中央に柳川まりを2個さげて全部で51個、人生50年といわれていた時代に、一年でも長生きしてもらいたいという切なる親の願いが込められています。」2月11日から4月3日まで雛祭りが行われています。

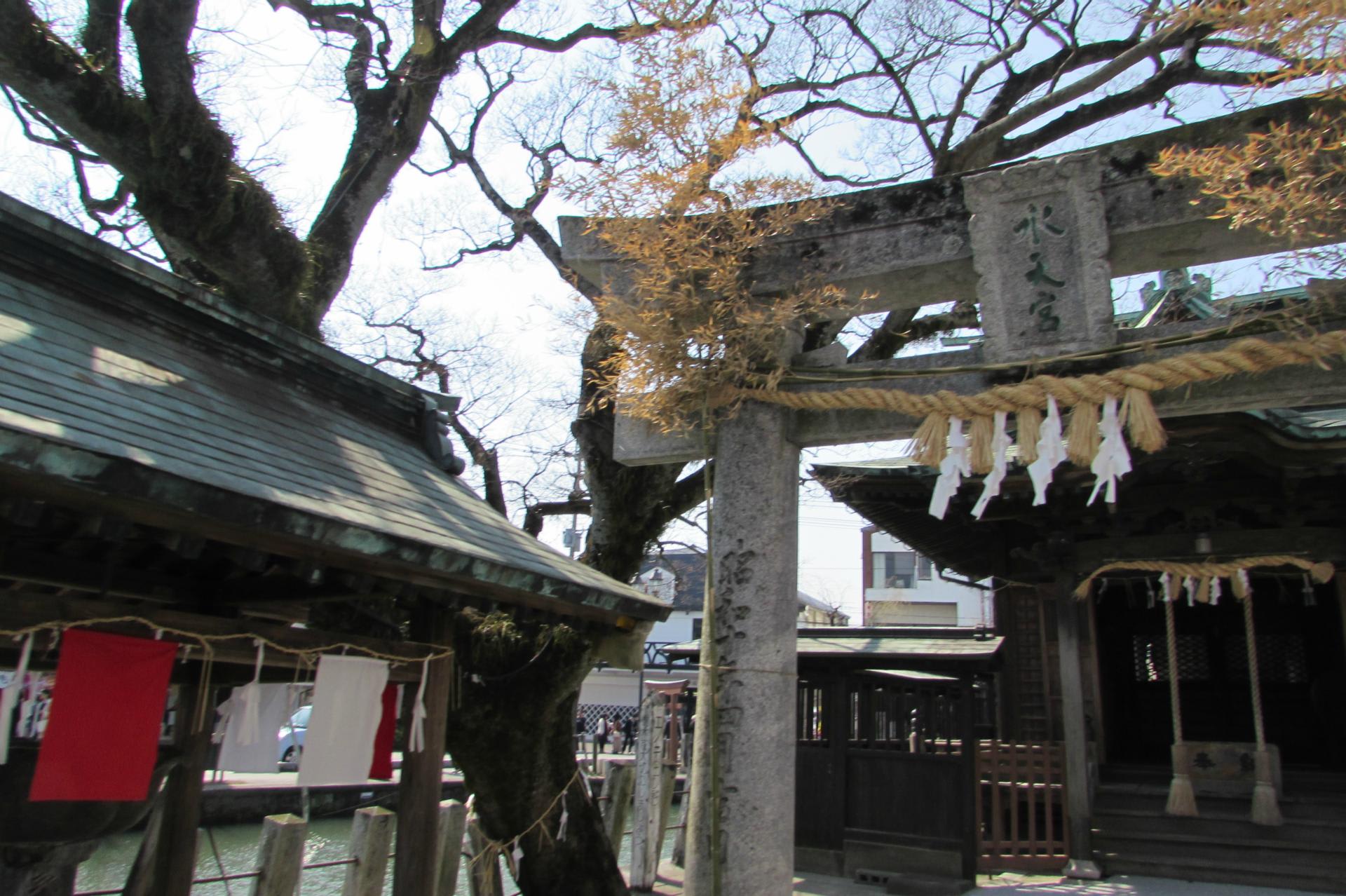

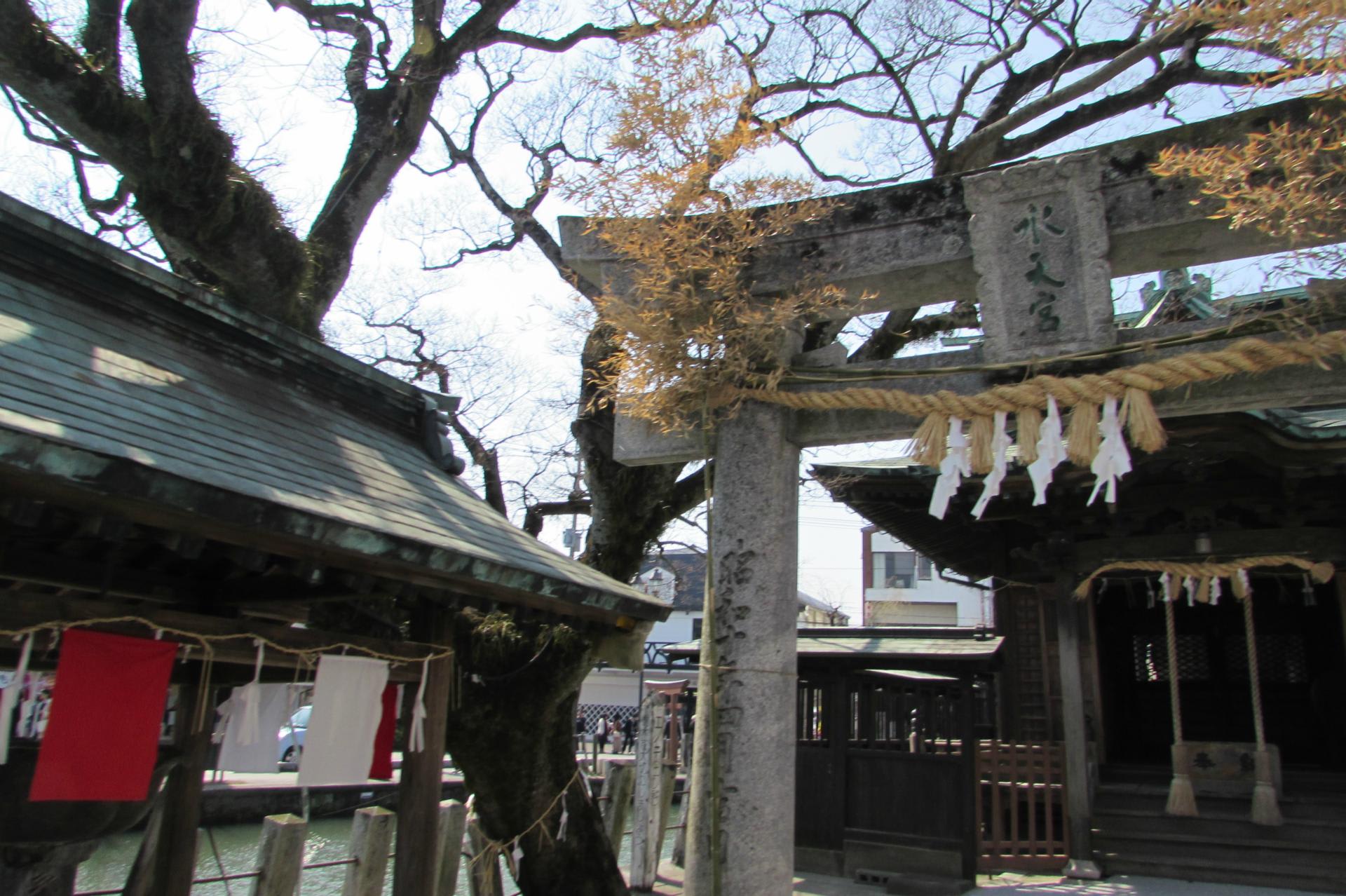

沖端水天宮

「文禄3年(1594)立花宗茂公が筑後川の浅瀬を狐火に誘導されて、無事に柳川城に入城されたのは狐の加護によるものと稲荷神社(豊受姫命)を建立された。その後文化年間に京都の彌剣神社(祇園社)の御分霊を合祀され当時祭の際は各町より小舟を出して舟舞台を造り余興や囃子を奉納しました。明治2年に久留米水天宮の御分霊を合祀し、水難安産の神として崇敬の宮です。水天宮合祀と同時に文化文政時代の形式そのままの舟舞台を造り其れを六そうの舟に乗せ三神丸と名づけ歌舞伎を上演し、舟舞台囃子を奉納しました。囃子は古典的な中に異国情緒豊かなオランダ風の調子が交ざり合って別名オランダ囃子とも呼ばれて古い歴史を持つ郷土芸能で、現在は氏子の小中学生による舟舞台囃子保存会が昭和50年に結成され、毎年5月3、4、5日の大祭の時は芝居を上演し、保存会の子どもたちが囃子を演奏し、町内の若衆が三神丸に棹さし水天宮の掘割を上がったり下ったりする様は全国に類のないものです。」

北原みやげ店

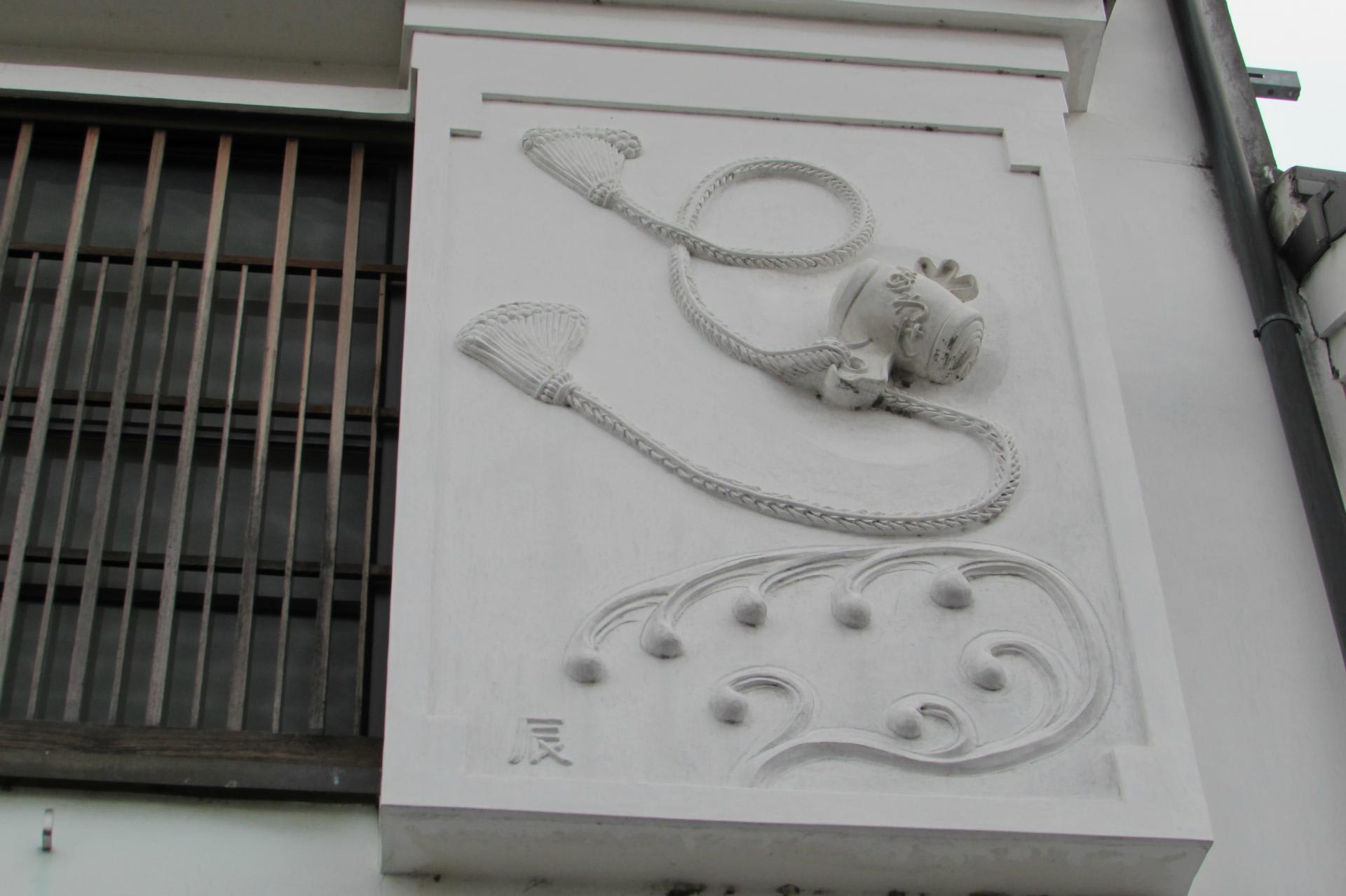

北原白秋生家(福岡県指定史跡)

「詩人北原白秋(1885年生)の生家跡で、白秋生誕当時の母屋と穀倉が現存し、文学館施設として使用されています。造り酒屋の佇まいを伝えるなまこ壁の母屋と穀倉は、幕末から明治初期の建築と推定されます。明治34年(1901)の沖端大火により被害を受けたが、耐火建築の土蔵造であったため辛うじて残りました。」

恵比須神社

旧戸島家住宅(福岡県指定文化財)

田中吉政公銅像

日吉神社

「社伝によると、当社の歴史の始まりは正応3年(1290)に近江の日吉大社を勧請したのに由来するそうで、明治以前は山王宮とか山王大権現といっていました。伏見院の時代に近江国山王宮を社村の農長が勧進し、社村の産土神となり、その後蒲池氏が柳川城を社村に築いた際、柳川城の鎮守となったとされています。」

拝殿

本殿

諸社

金比羅宮

太郎稲荷神社

柳川城跡(柳川市文化財史跡)

御花を起点に時計回りに街並み散策し、戻ってきました。

14時をすぎていますが、うなぎ屋さんはどこも行列ができています。

柳川の町を後にして鹿児島市内のホテルに向かいます。

3月19日、新神戸8時32分発のぞみ99号に乗車、博多着10時47分です。博多駅からバスに乗車し、福岡の柳川、そして、鹿児島へ移動です。

柳川は、福岡県南部、筑後平野の西南端に位置しています。有明海に面する、東西11km、南北12kmの人口約6万8千人の市です。12世紀には平家の落武者が柳川市沖の端地区に落ち延び定住したと伝えられています。城下町柳川の始まりは、戦国時代に蒲池氏が柳川城を築いた時といわれ、城下町の本格的な形成は、天正15年(1587)立花宗茂が柳川城を城地に定めて以降のことと考えられます。詩人、北原白秋の故郷でもあり、生家が今日も保存されています。オプション(川下りとうなぎのせいろ蒸し)がありましたがパスして自由散策しました。

御花の前の駐車場でバスを降車し、ここを起点で時計回りに町を散策します。

柳川藩主立花邸(御花)

「明治期に設けられた屋敷建物及び庭園です。現在(御花)は立花家が経営する観光旅館となっていますが、宿泊者でなくとも観光することは可能です。」

水路に沿って、街並みを散策します。

水路を船でめぐる観光をしています。

さげもん

「江戸末期頃より女の子が生まれると初節句のお祝いに、お雛様の代わりに古着の端切れで小物を作り飾ってお祝いしたのが始まりだといわれています。袋物には、鶴、亀、えび、三番叟といった縁起の良い物が作られてあり、一つ一つが袋ものになって物を入れることができます。竹の輪に赤布と白布を巻き、7個7列の49個、中央に柳川まりを2個さげて全部で51個、人生50年といわれていた時代に、一年でも長生きしてもらいたいという切なる親の願いが込められています。」2月11日から4月3日まで雛祭りが行われています。

沖端水天宮

「文禄3年(1594)立花宗茂公が筑後川の浅瀬を狐火に誘導されて、無事に柳川城に入城されたのは狐の加護によるものと稲荷神社(豊受姫命)を建立された。その後文化年間に京都の彌剣神社(祇園社)の御分霊を合祀され当時祭の際は各町より小舟を出して舟舞台を造り余興や囃子を奉納しました。明治2年に久留米水天宮の御分霊を合祀し、水難安産の神として崇敬の宮です。水天宮合祀と同時に文化文政時代の形式そのままの舟舞台を造り其れを六そうの舟に乗せ三神丸と名づけ歌舞伎を上演し、舟舞台囃子を奉納しました。囃子は古典的な中に異国情緒豊かなオランダ風の調子が交ざり合って別名オランダ囃子とも呼ばれて古い歴史を持つ郷土芸能で、現在は氏子の小中学生による舟舞台囃子保存会が昭和50年に結成され、毎年5月3、4、5日の大祭の時は芝居を上演し、保存会の子どもたちが囃子を演奏し、町内の若衆が三神丸に棹さし水天宮の掘割を上がったり下ったりする様は全国に類のないものです。」

北原みやげ店

北原白秋生家(福岡県指定史跡)

「詩人北原白秋(1885年生)の生家跡で、白秋生誕当時の母屋と穀倉が現存し、文学館施設として使用されています。造り酒屋の佇まいを伝えるなまこ壁の母屋と穀倉は、幕末から明治初期の建築と推定されます。明治34年(1901)の沖端大火により被害を受けたが、耐火建築の土蔵造であったため辛うじて残りました。」

恵比須神社

旧戸島家住宅(福岡県指定文化財)

田中吉政公銅像

日吉神社

「社伝によると、当社の歴史の始まりは正応3年(1290)に近江の日吉大社を勧請したのに由来するそうで、明治以前は山王宮とか山王大権現といっていました。伏見院の時代に近江国山王宮を社村の農長が勧進し、社村の産土神となり、その後蒲池氏が柳川城を社村に築いた際、柳川城の鎮守となったとされています。」

拝殿

本殿

諸社

金比羅宮

太郎稲荷神社

柳川城跡(柳川市文化財史跡)

御花を起点に時計回りに街並み散策し、戻ってきました。

14時をすぎていますが、うなぎ屋さんはどこも行列ができています。

柳川の町を後にして鹿児島市内のホテルに向かいます。