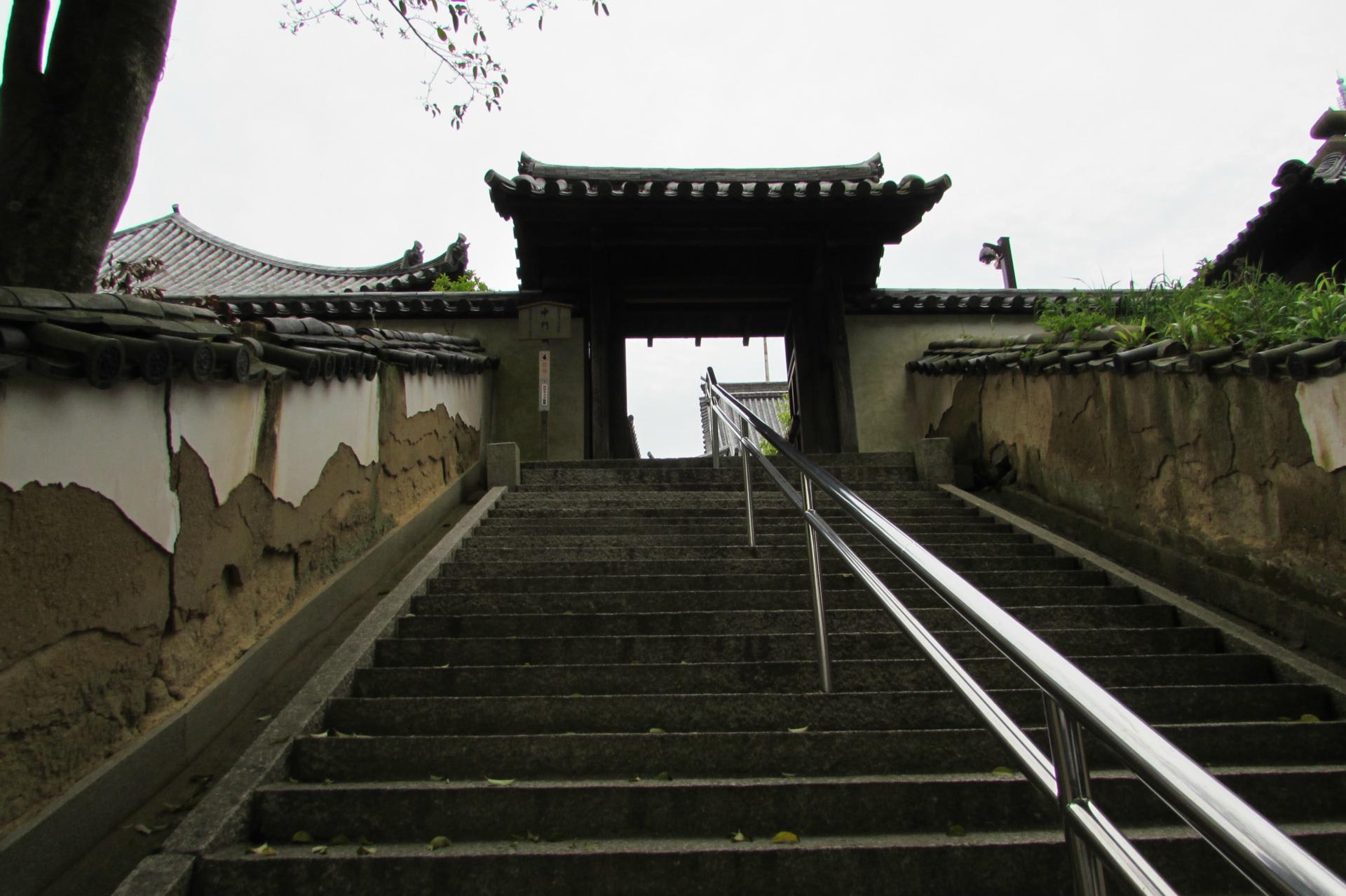

2016年4月24日、お参りしました。天台宗の寺院で、山号は上寺山(うえてらさん)です。境内は石組を利用した配置のものでした。

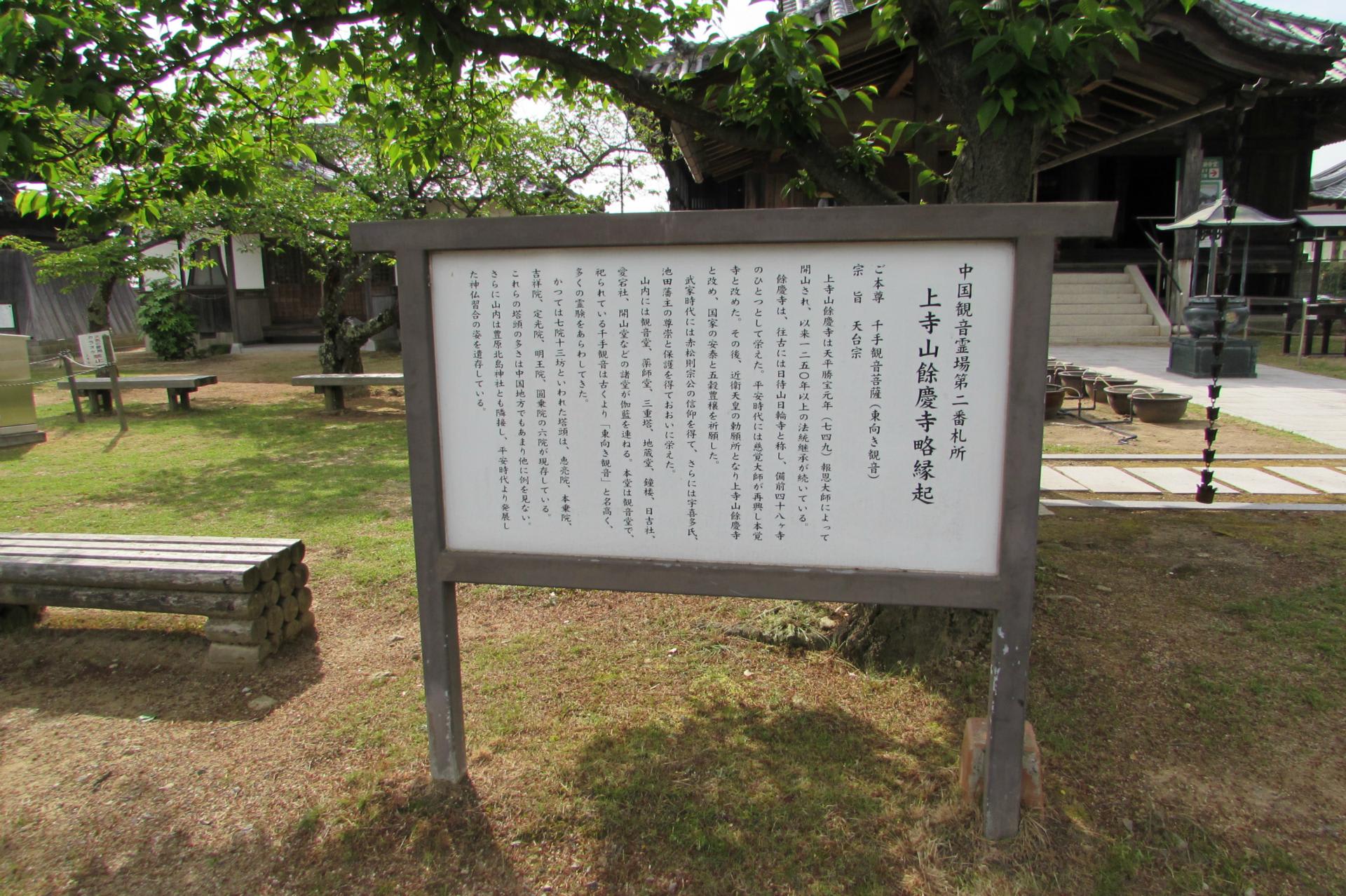

縁起は『天平勝宝元年(749)報恩大師によって開山され、以来1250年以上の法統継承が続いている。餘慶寺は、往古には日待山日輪寺と称し、備前四十八カ寺のひとつとして栄えた。平安時代ニは慈覚大師が再興し、本覚寺と改めた。その後、近衛天皇の勅願所となり上寺山餘慶寺と改め、国家の安泰と五穀豊穣を祈願した。武家時代には赤松則宗公の信仰を得て、さらには宇喜多氏、池田藩主の尊崇と保護を得ておおいに栄えた。山内には観音堂、薬師堂、三重塔、地蔵堂、鐘楼、日吉社、愛宕社、開山堂などの諸堂が伽藍を連ねる。本堂は観音堂で、祀られている千手観音は古くより「東向き観音」と名高く、多くの霊験をあらわしてきた。かつては7院13坊といわれた塔頭は、恵亮院、本乗院、吉祥院、定光院、明王院、圓乗院の六院が現存している。これらの塔頭の多さは中国地方でもあまり他に例を見ない。さらに山内には豊原北島神社とも隣接し、平安時代より発展した神仏習合の姿を遺存している。』

岡山県瀬戸内市邑久町北島1187

map

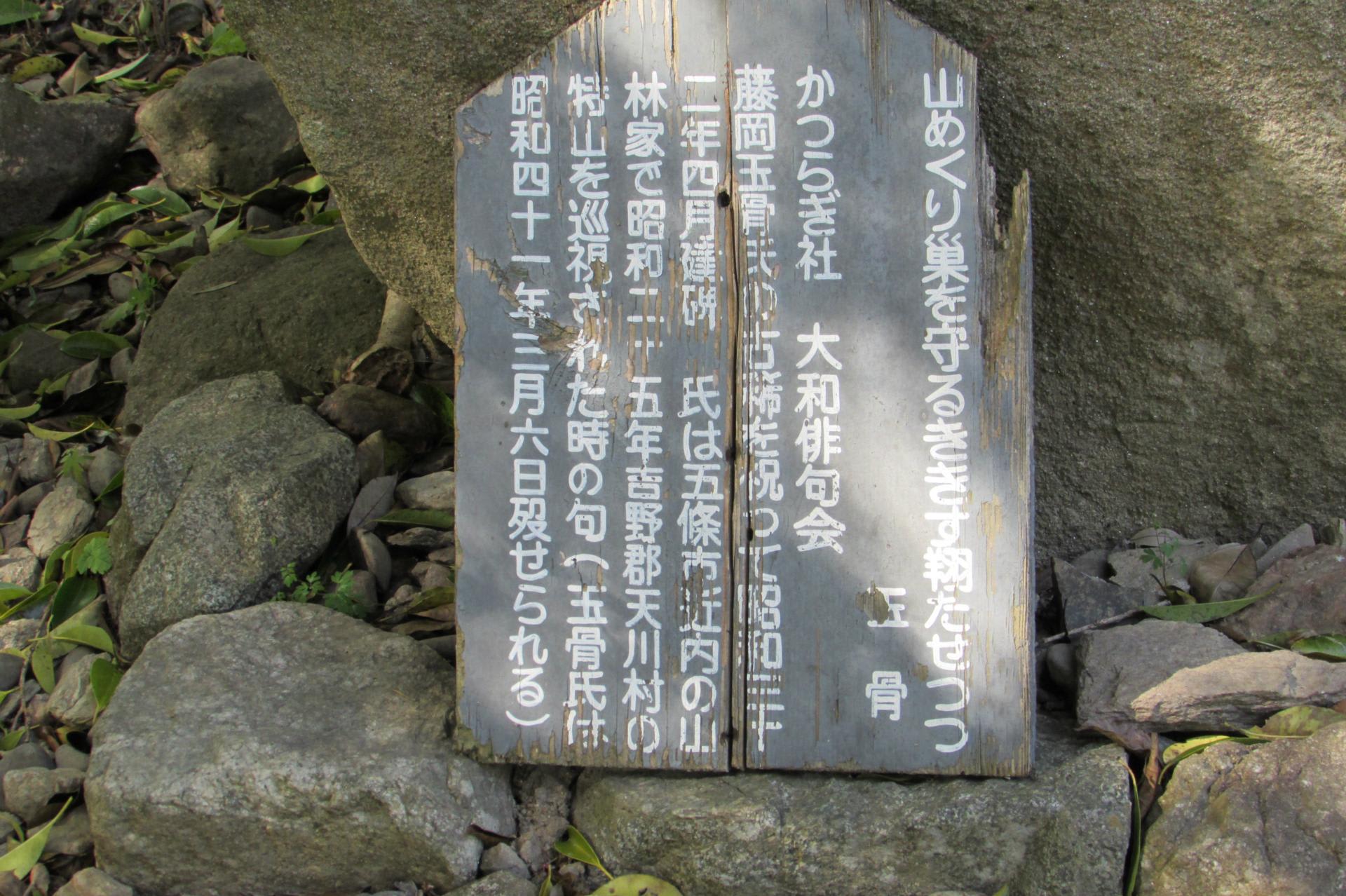

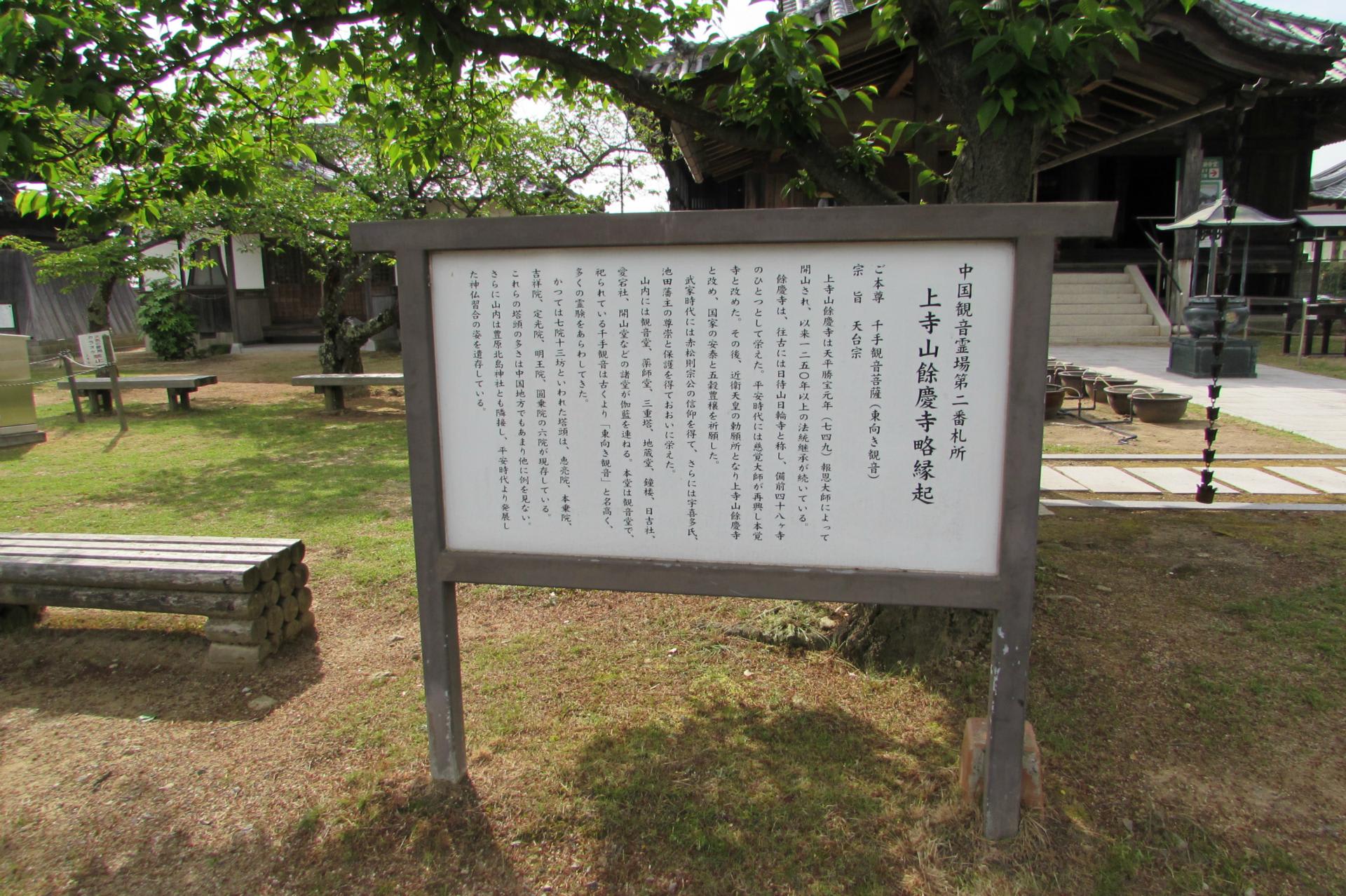

縁起説明書

供養塔

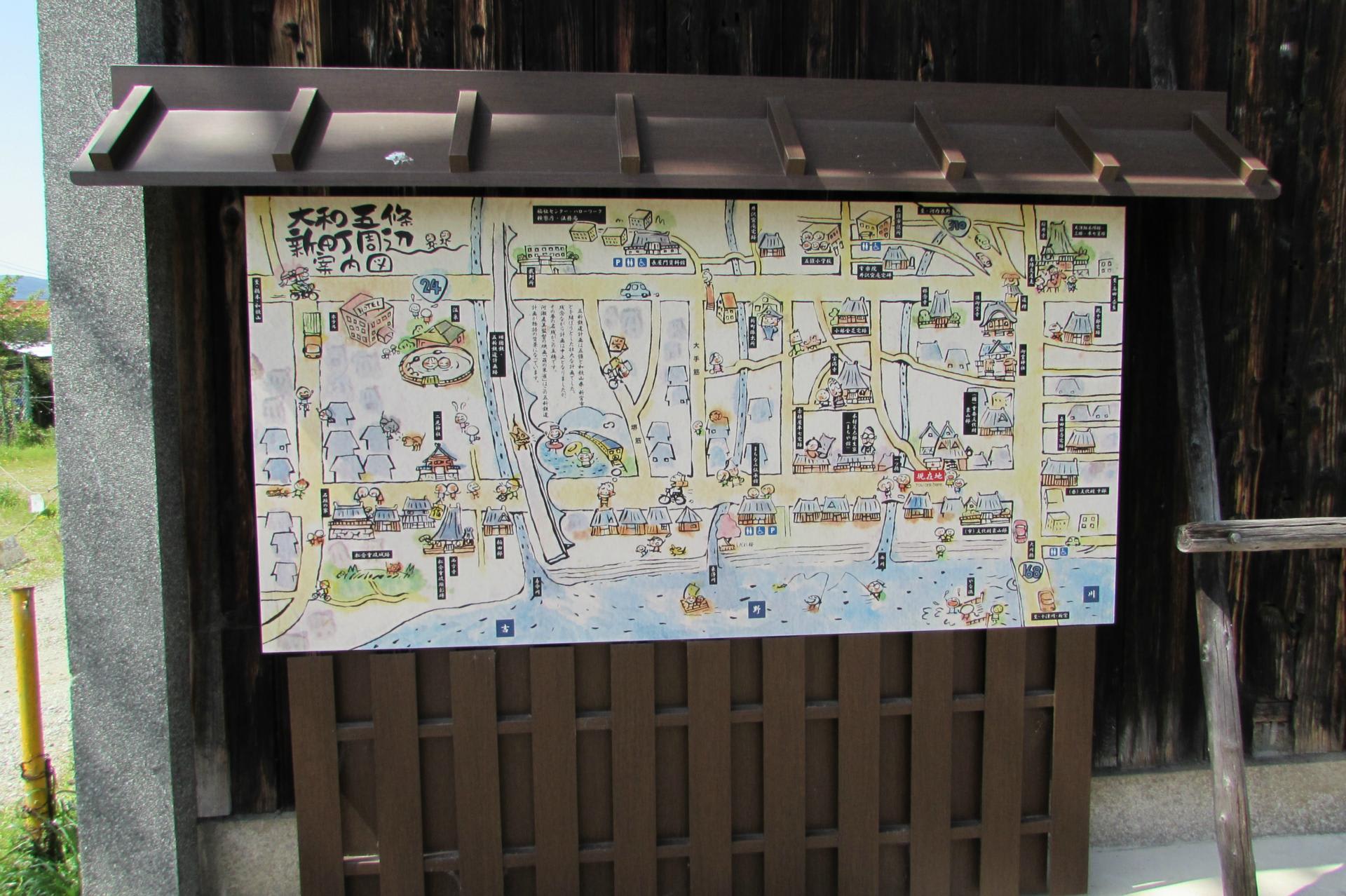

案内図

鐘楼

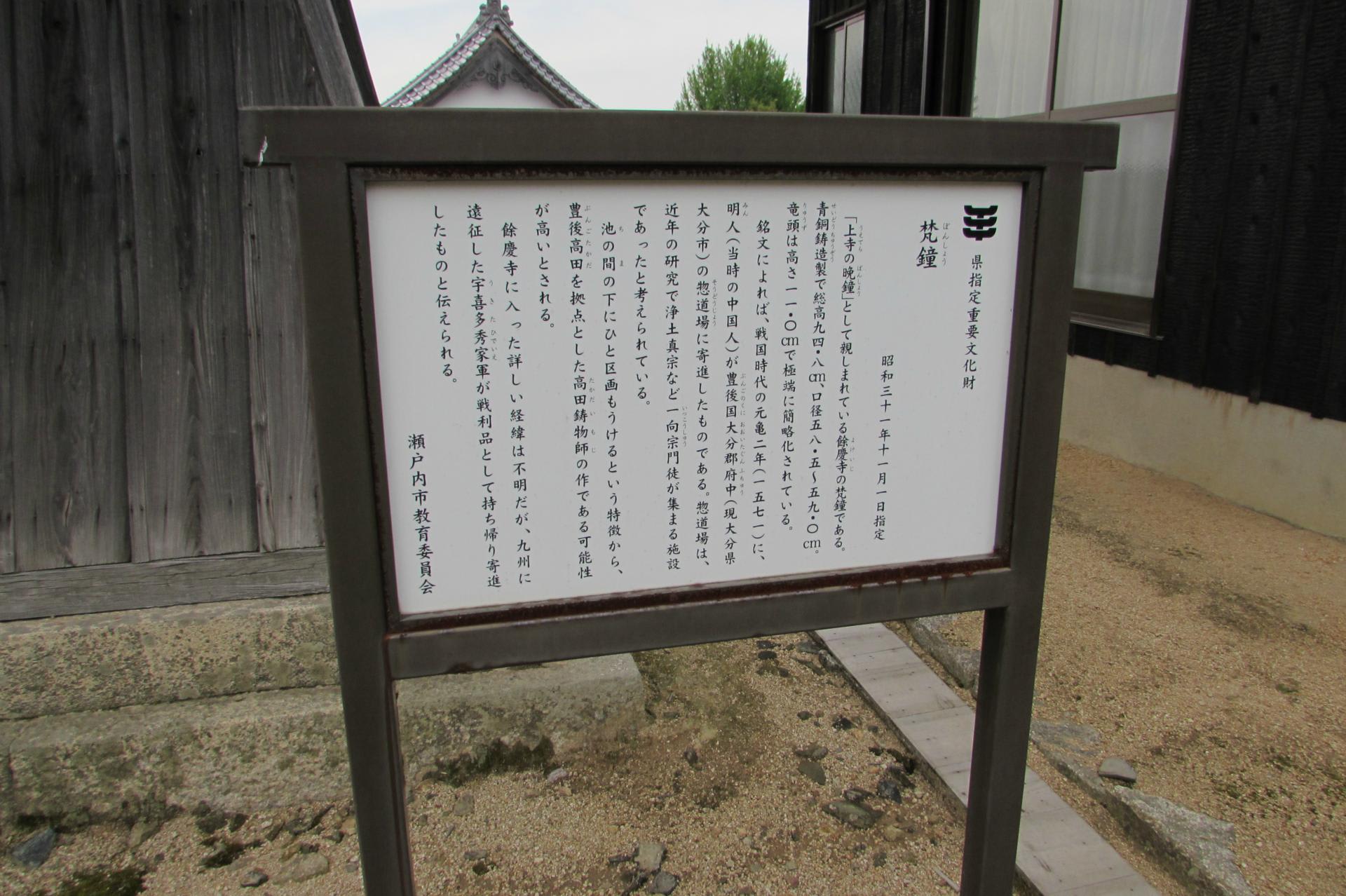

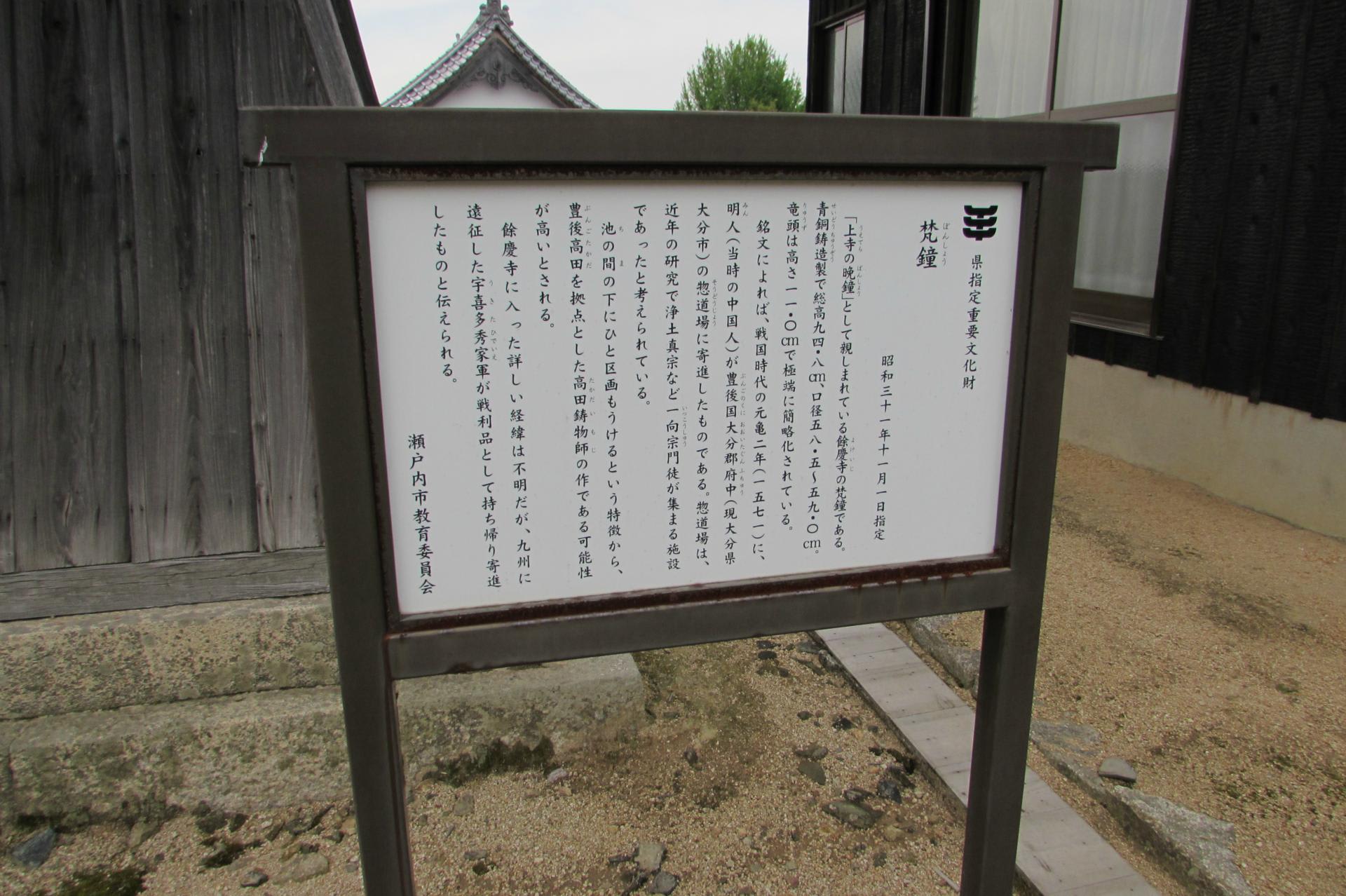

梵鐘(岡山県指定重要文化財)

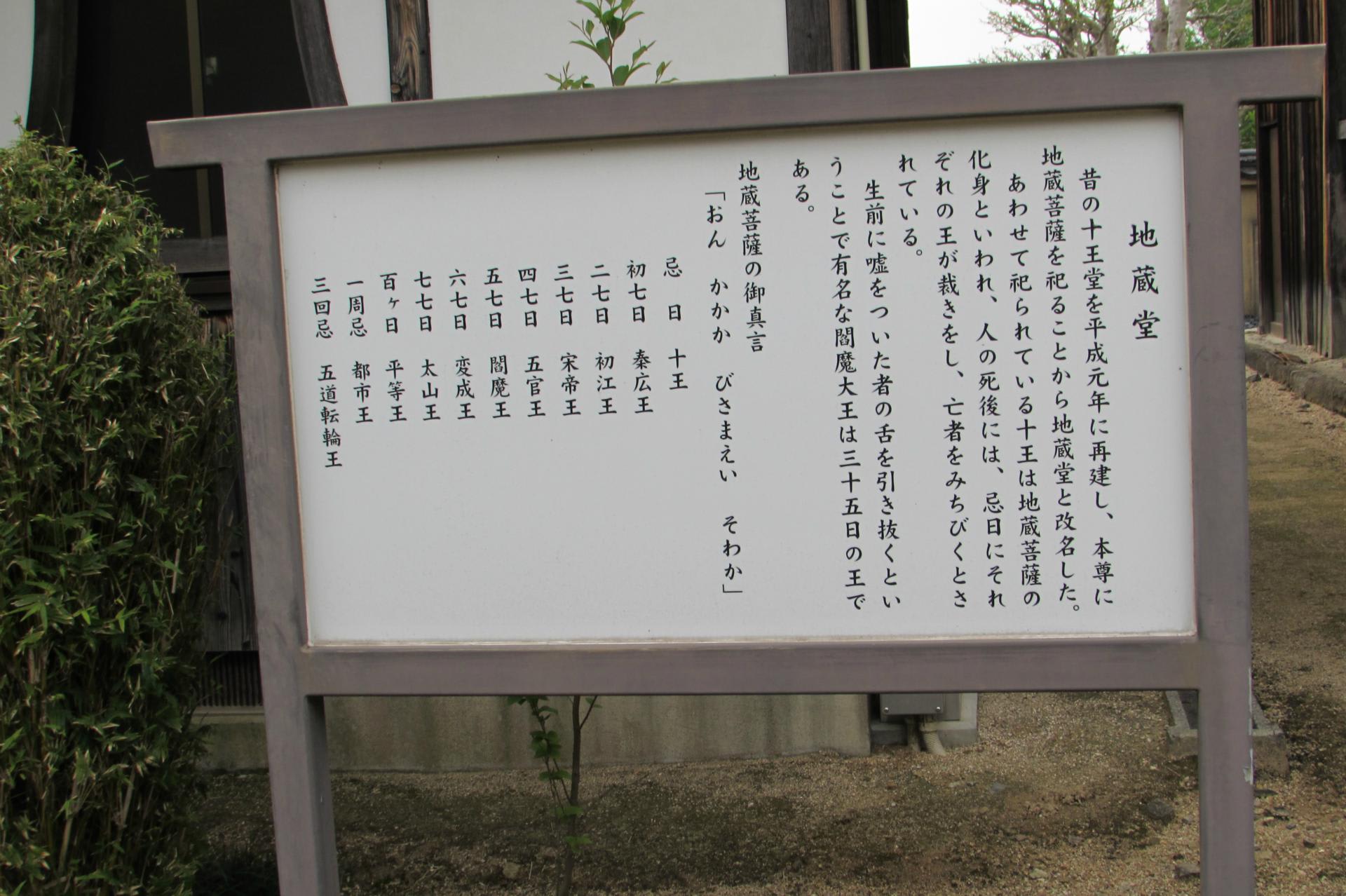

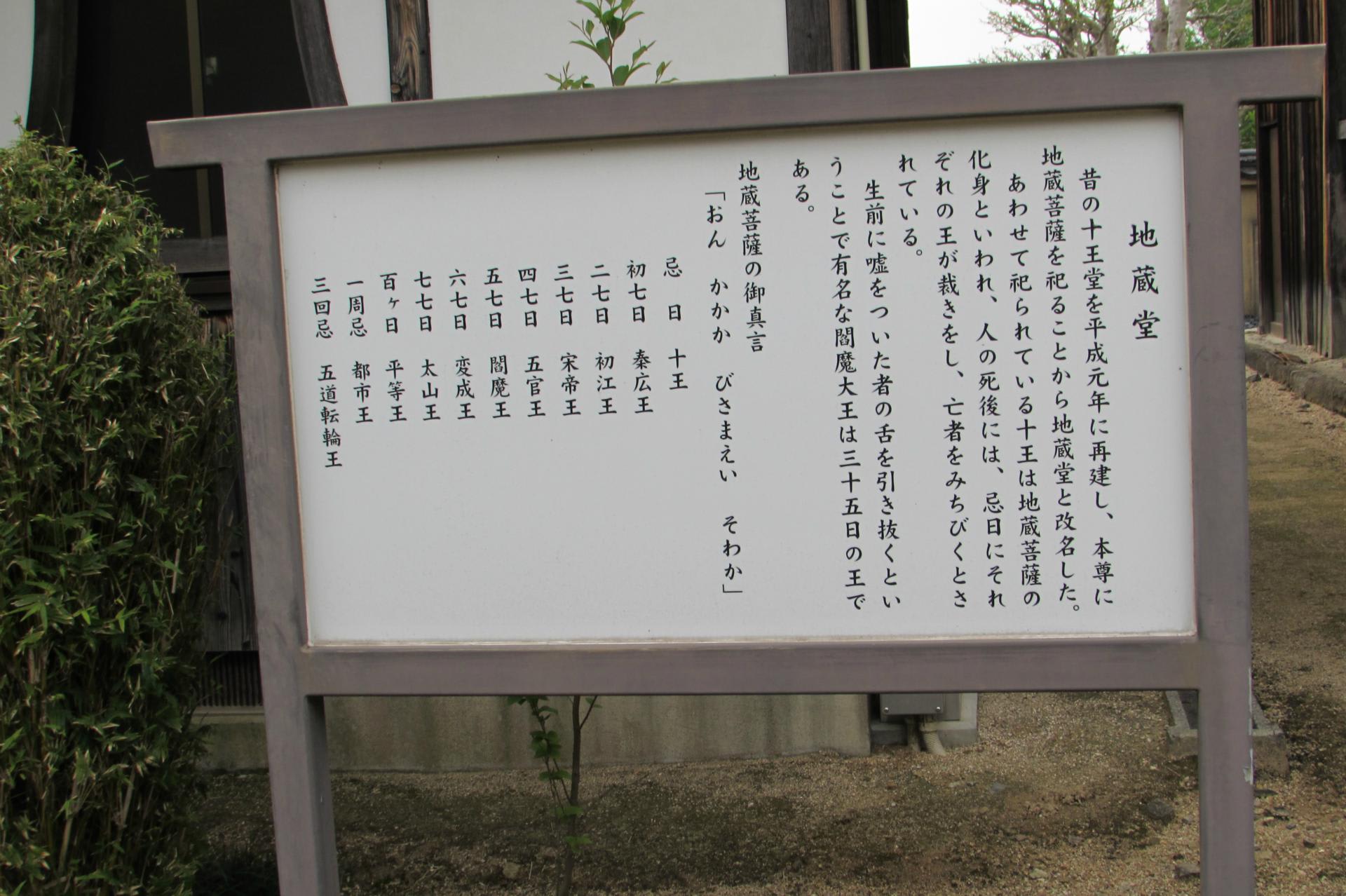

地蔵堂

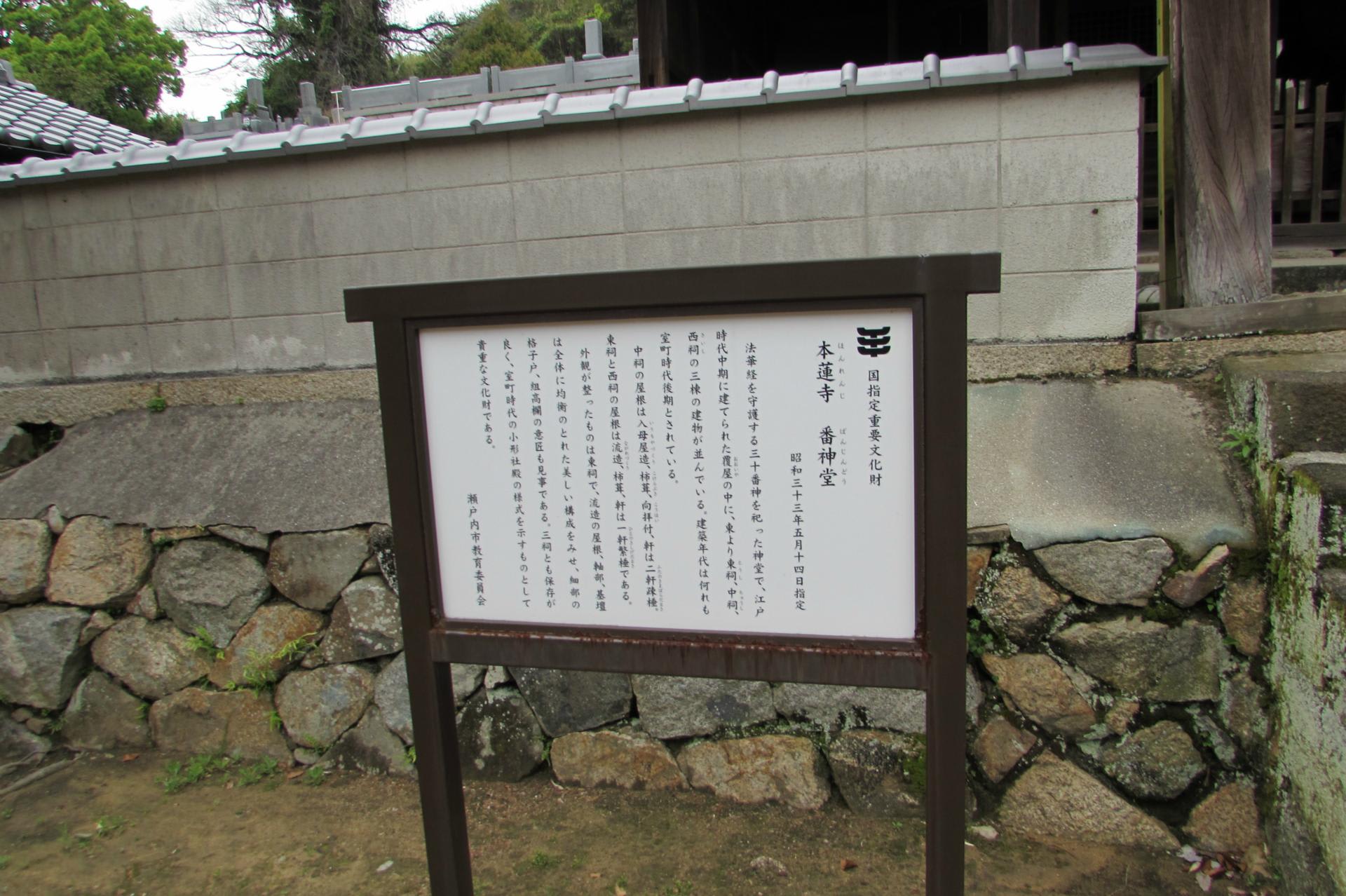

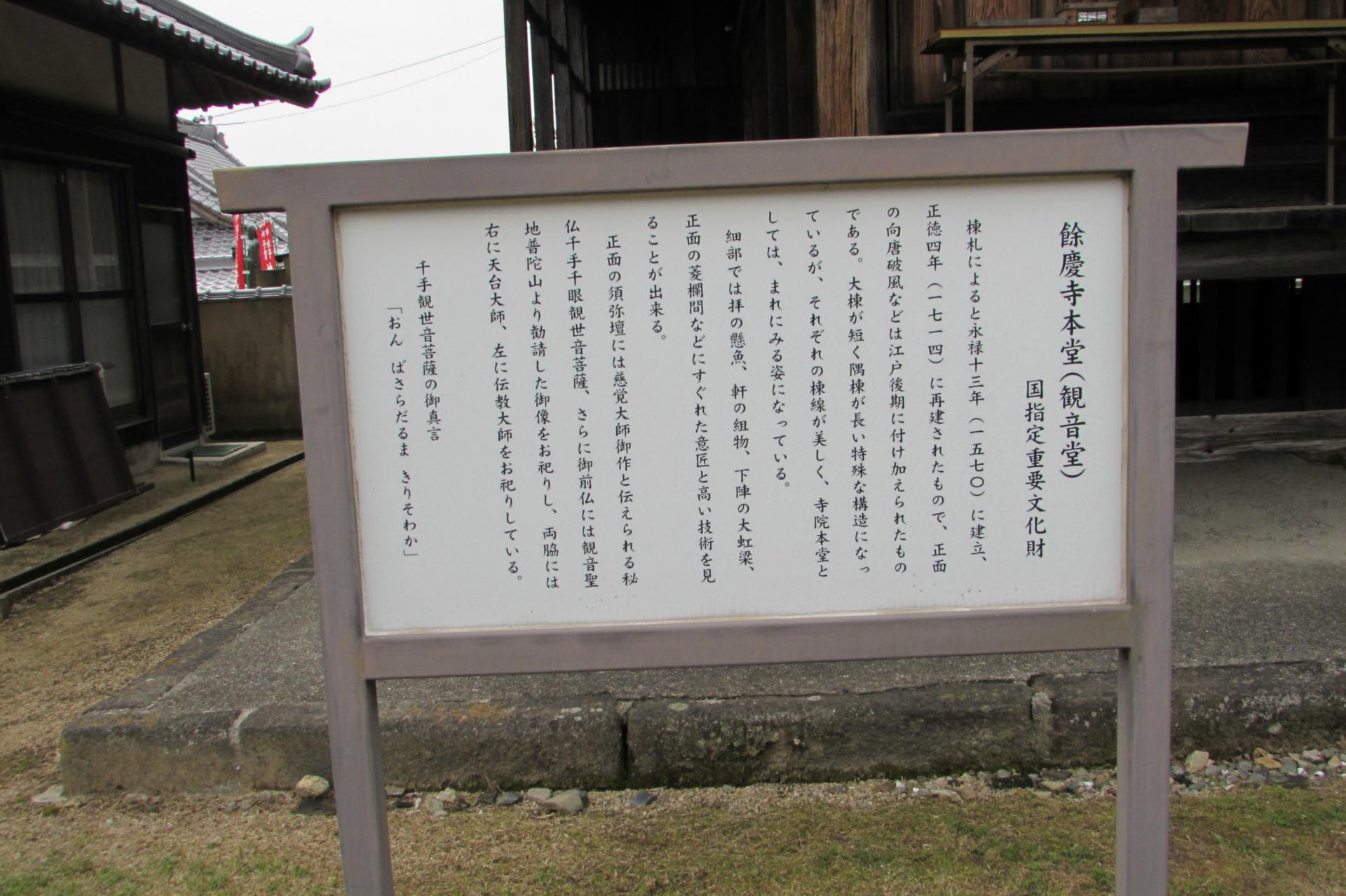

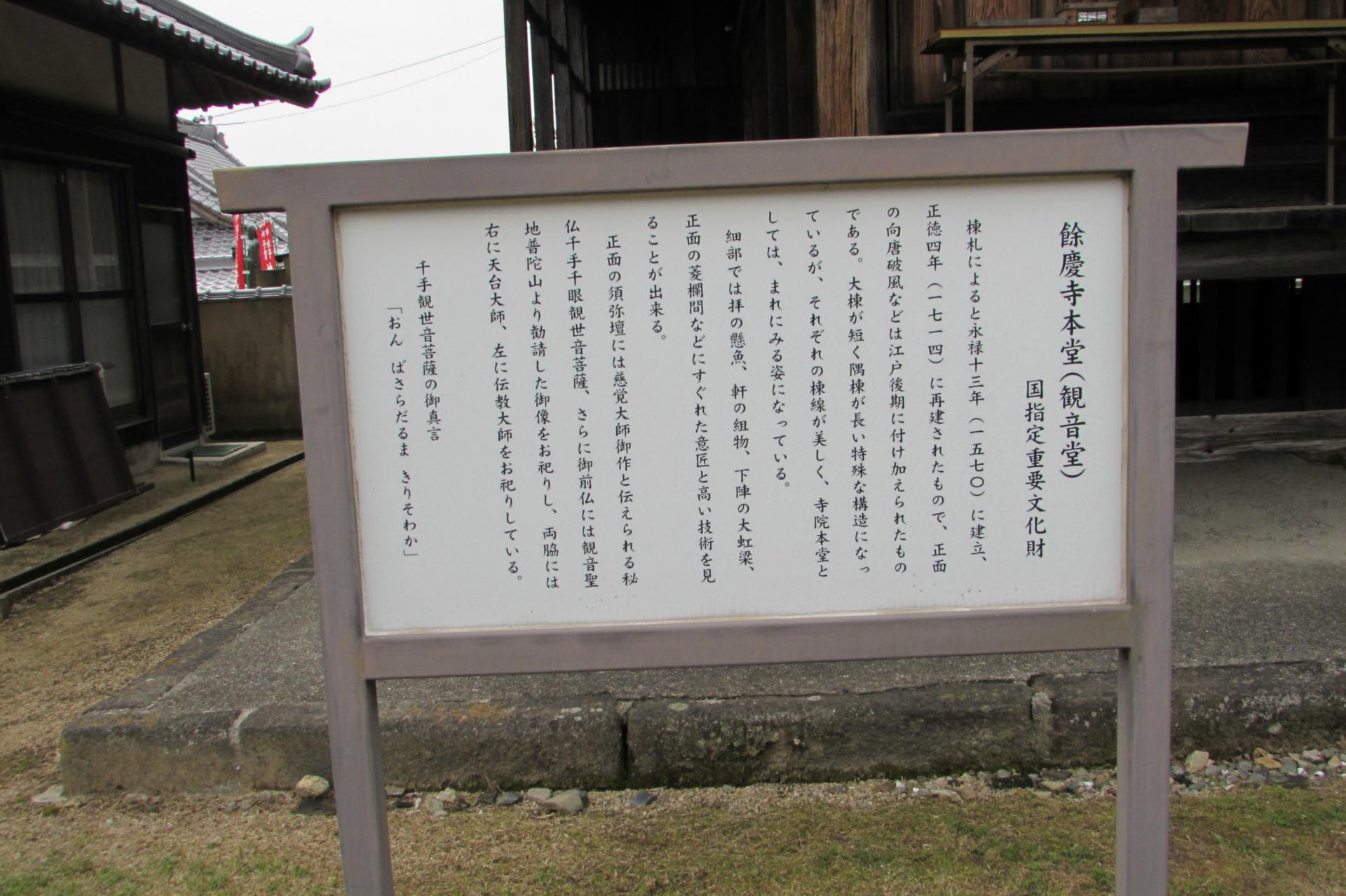

本堂(重要文化財)

「棟札によると永禄13年(1570)に建立、正徳4年(1714)に再建されたもので、正面の向唐破風などは江戸後期に付け加えられたものである。大棟が短く隅棟が長い特殊な構造となっているが、それぞれの棟線が美しく、寺院本堂としては、まれに見る姿になっている。」

三重塔(岡山県指定重要文化財)

三層は扇垂木となっています。

初層

八角堂

十三仏堂

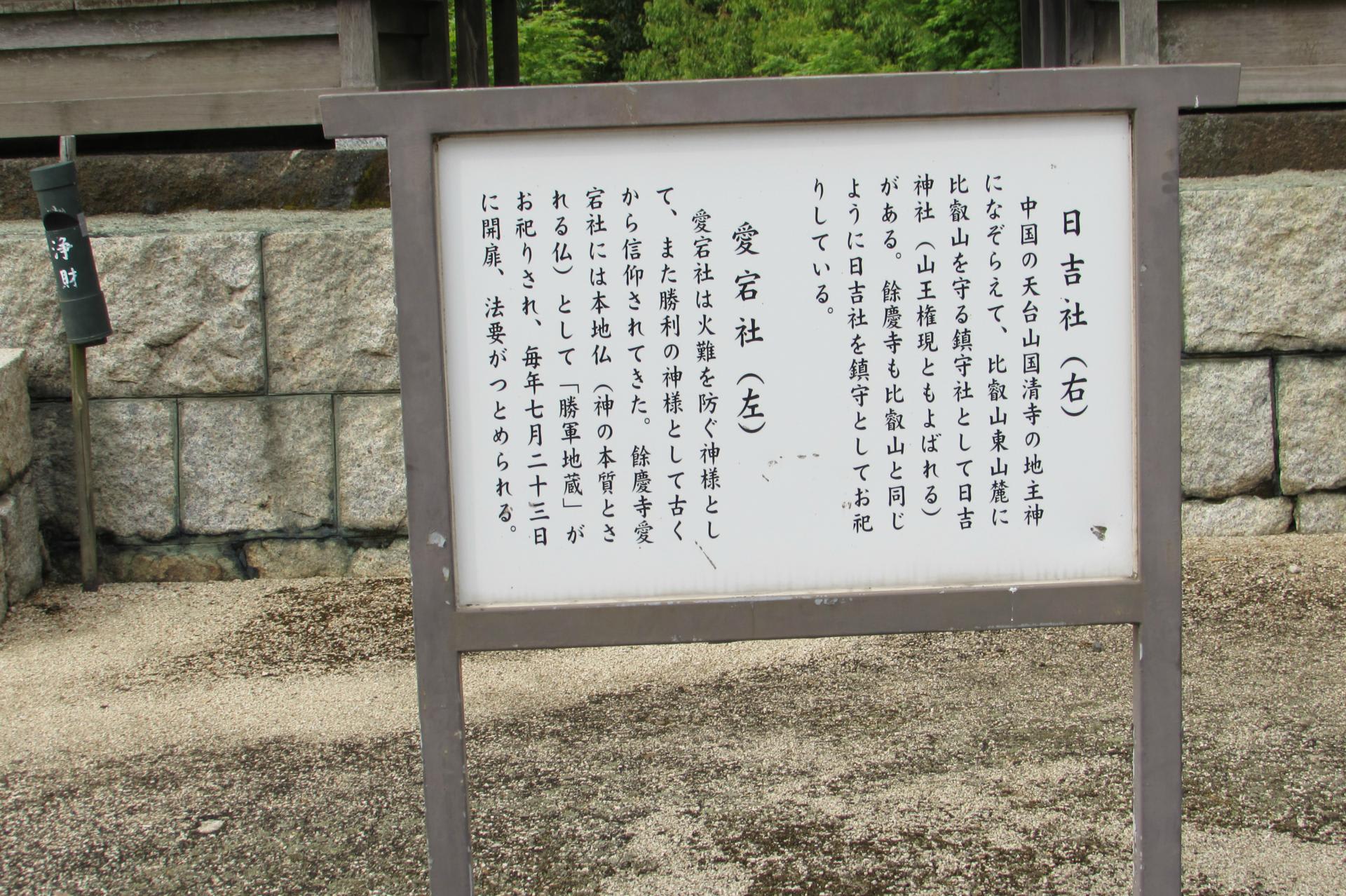

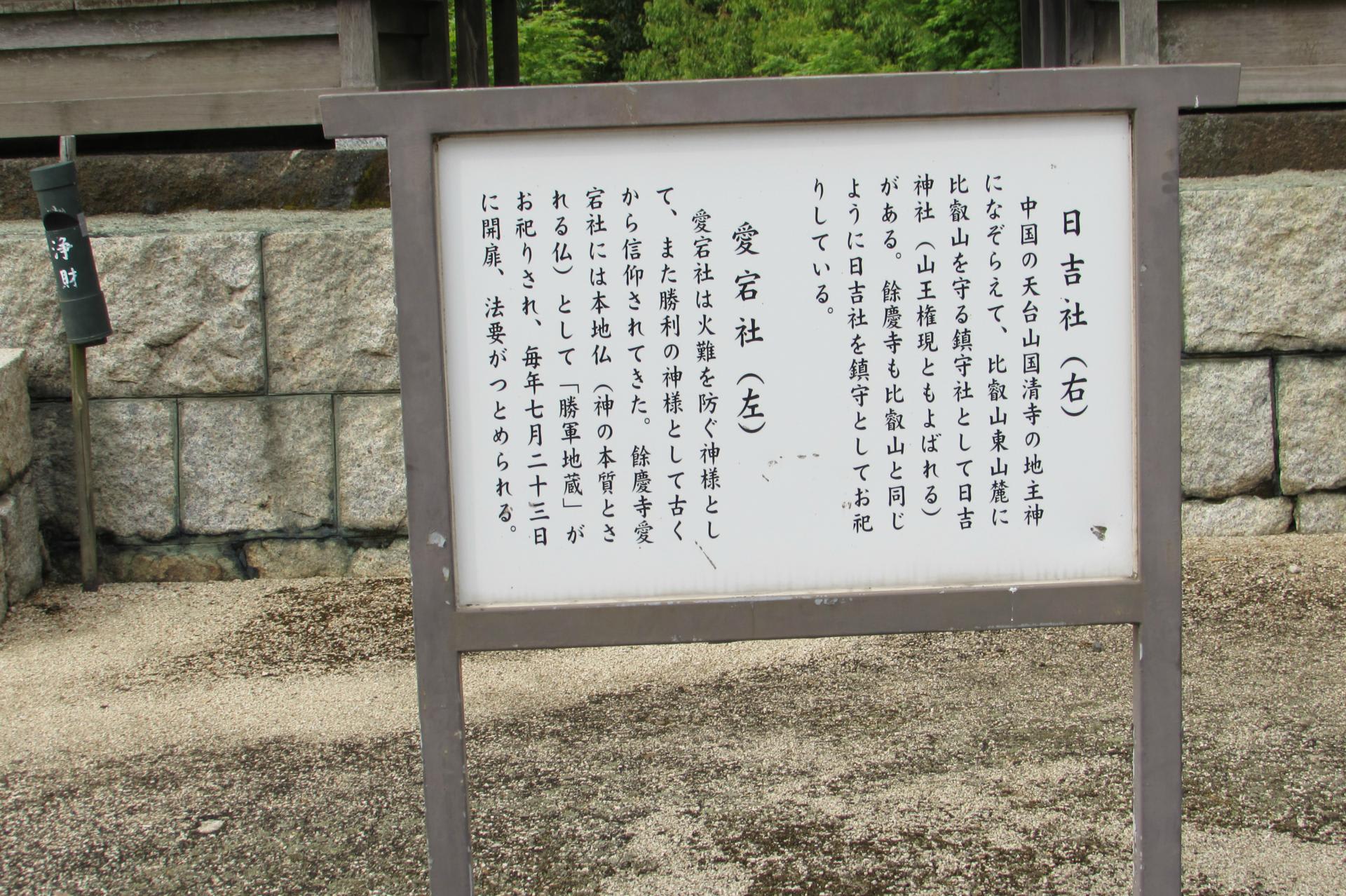

愛宕社と日吉社

石組の境内

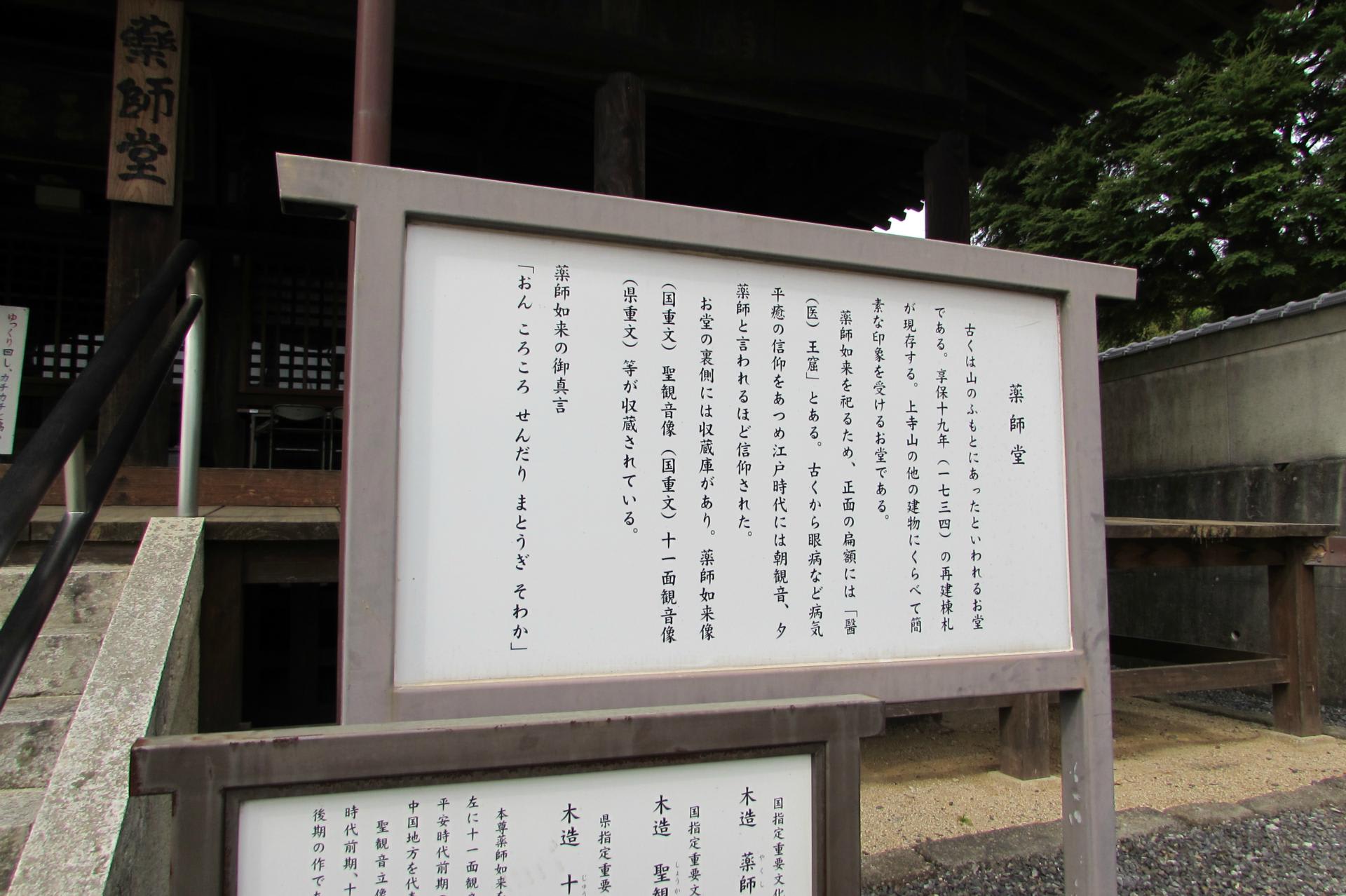

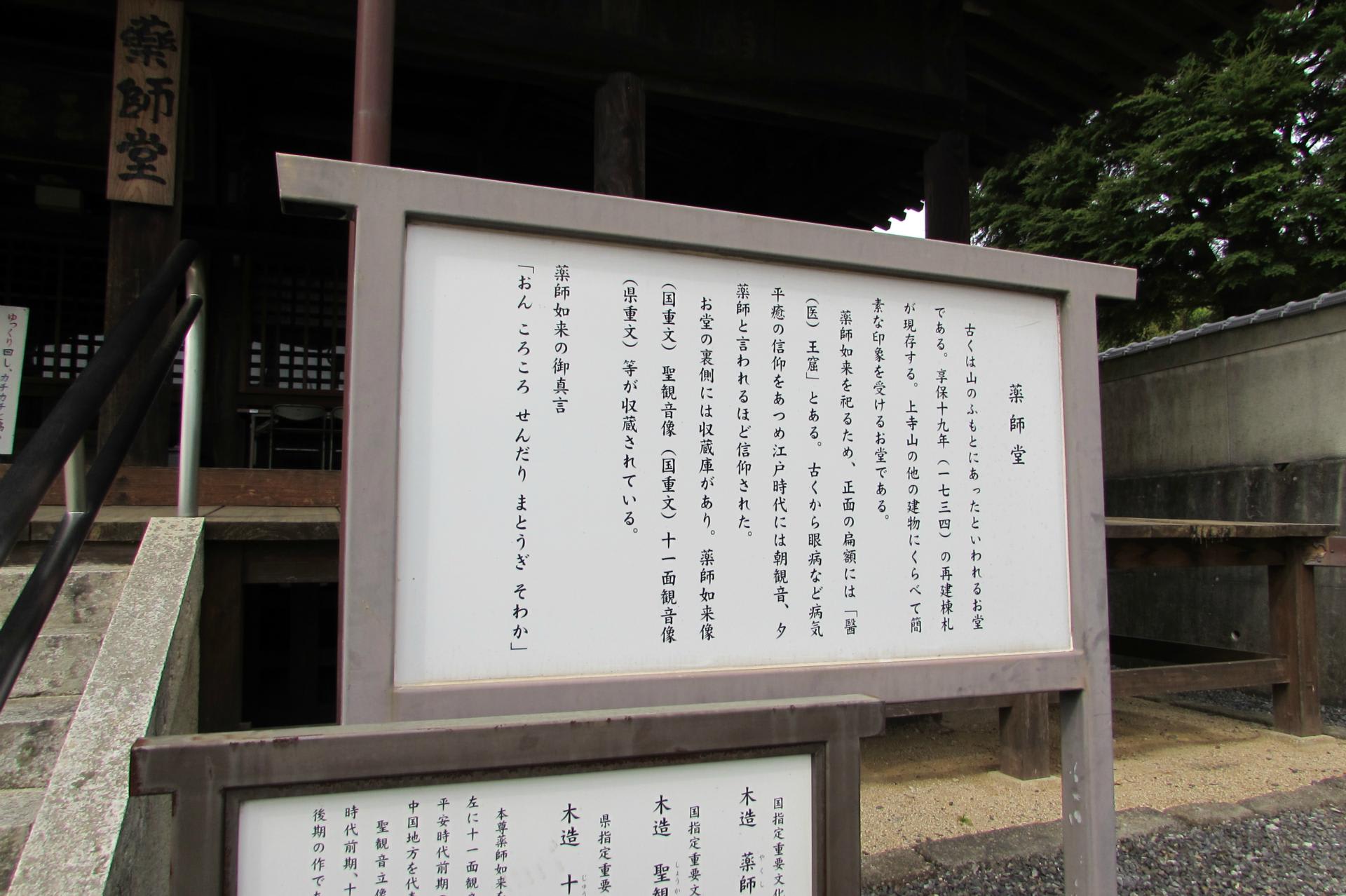

薬師堂

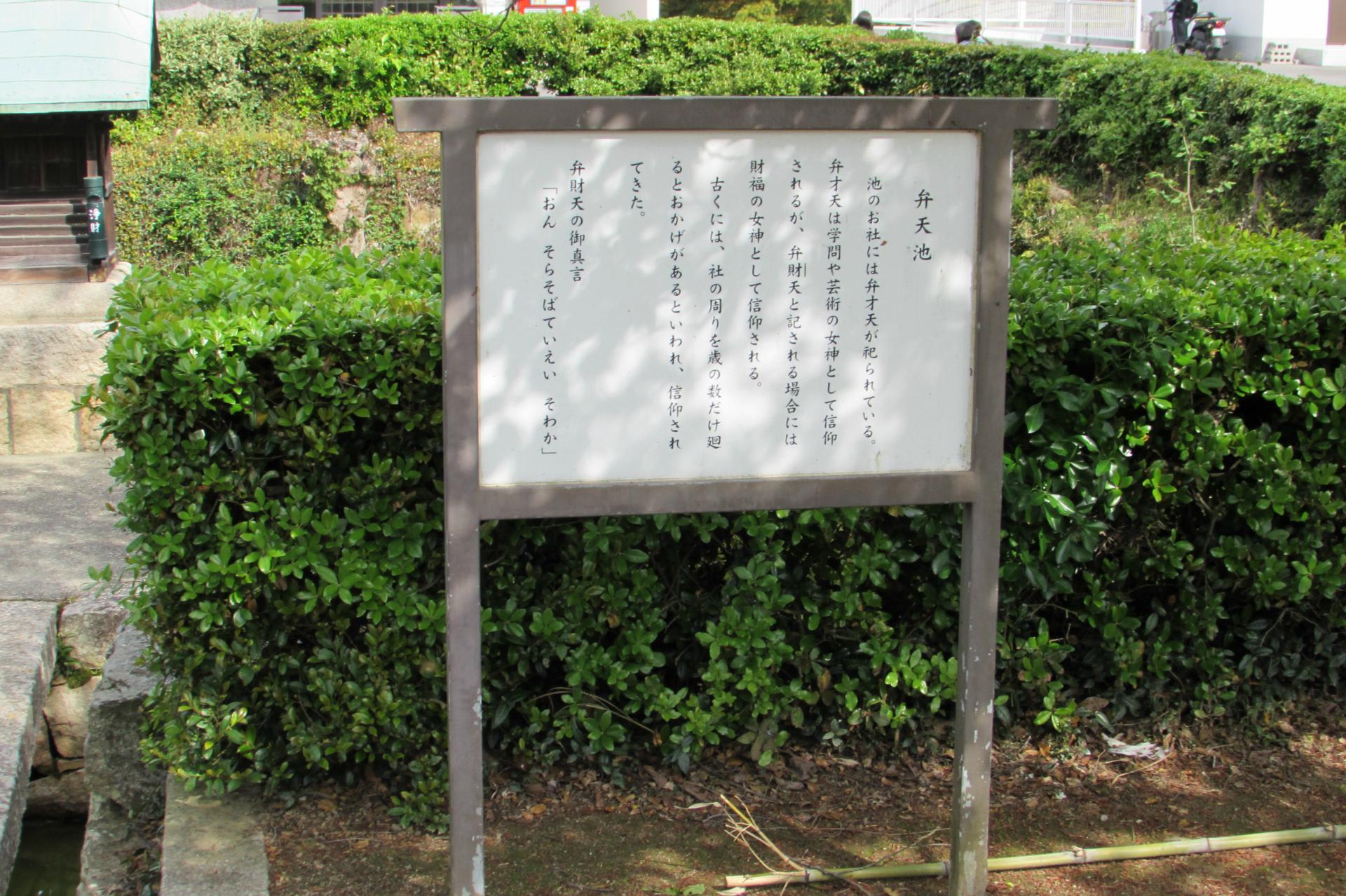

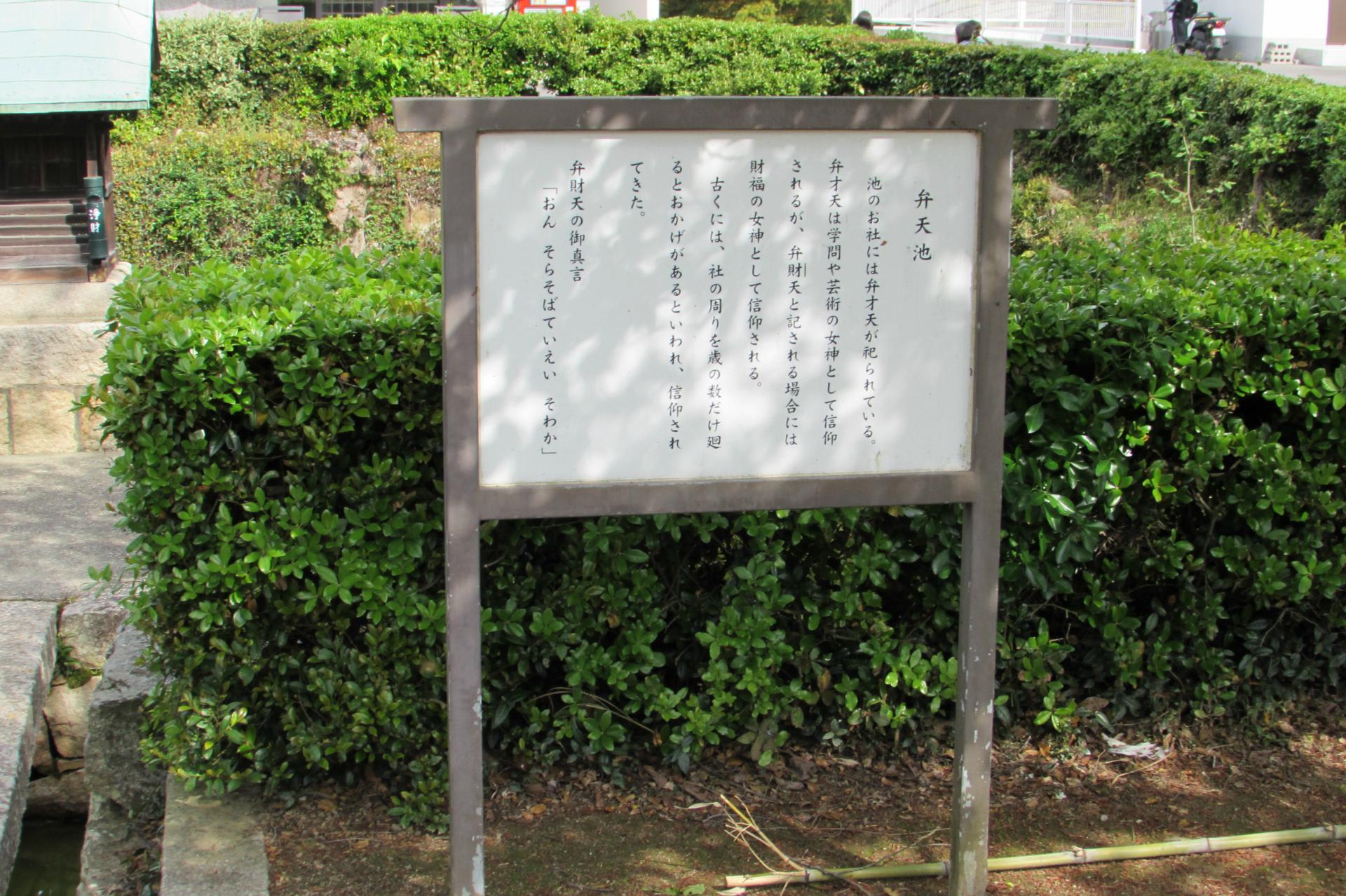

弁財天

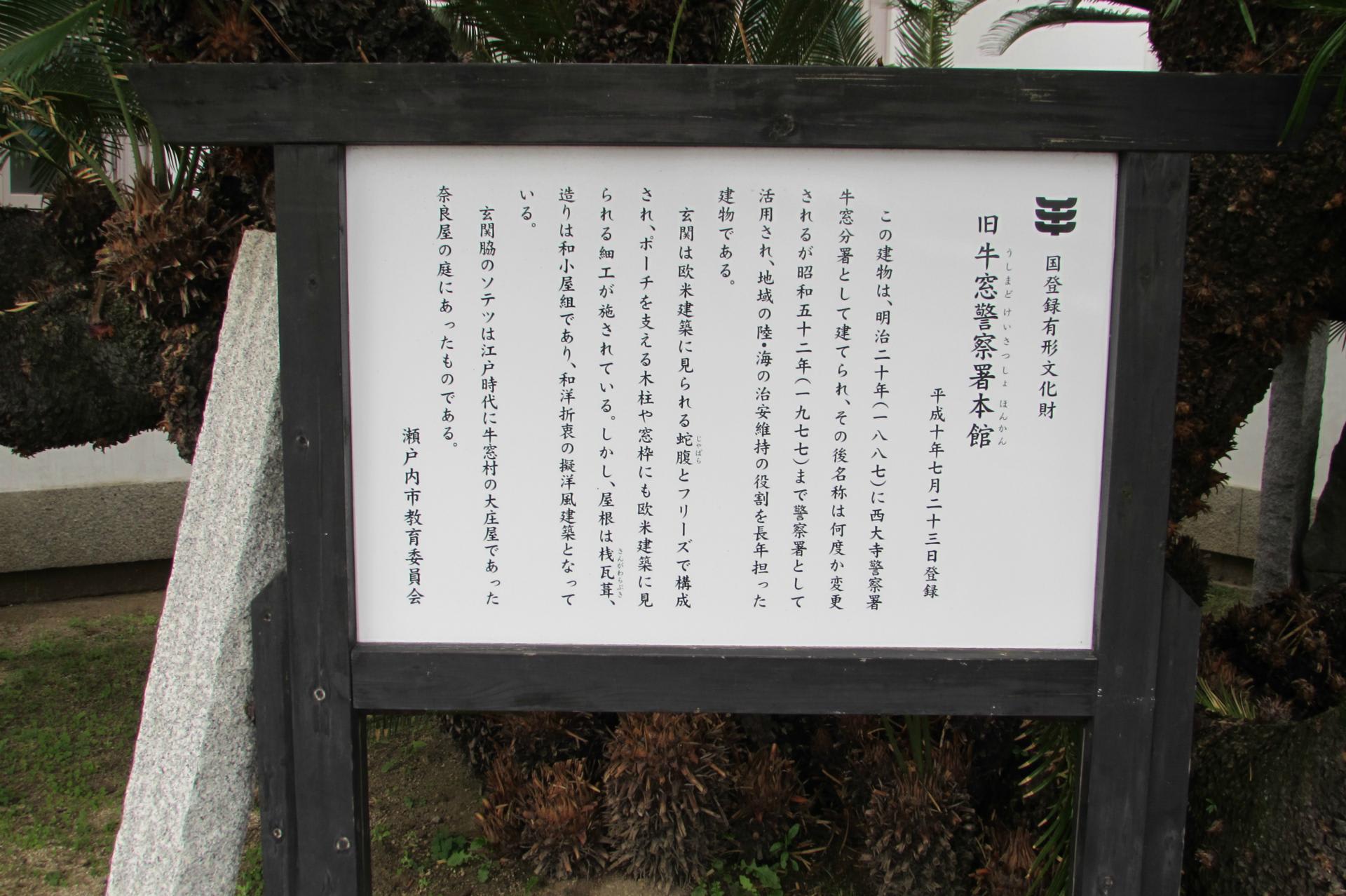

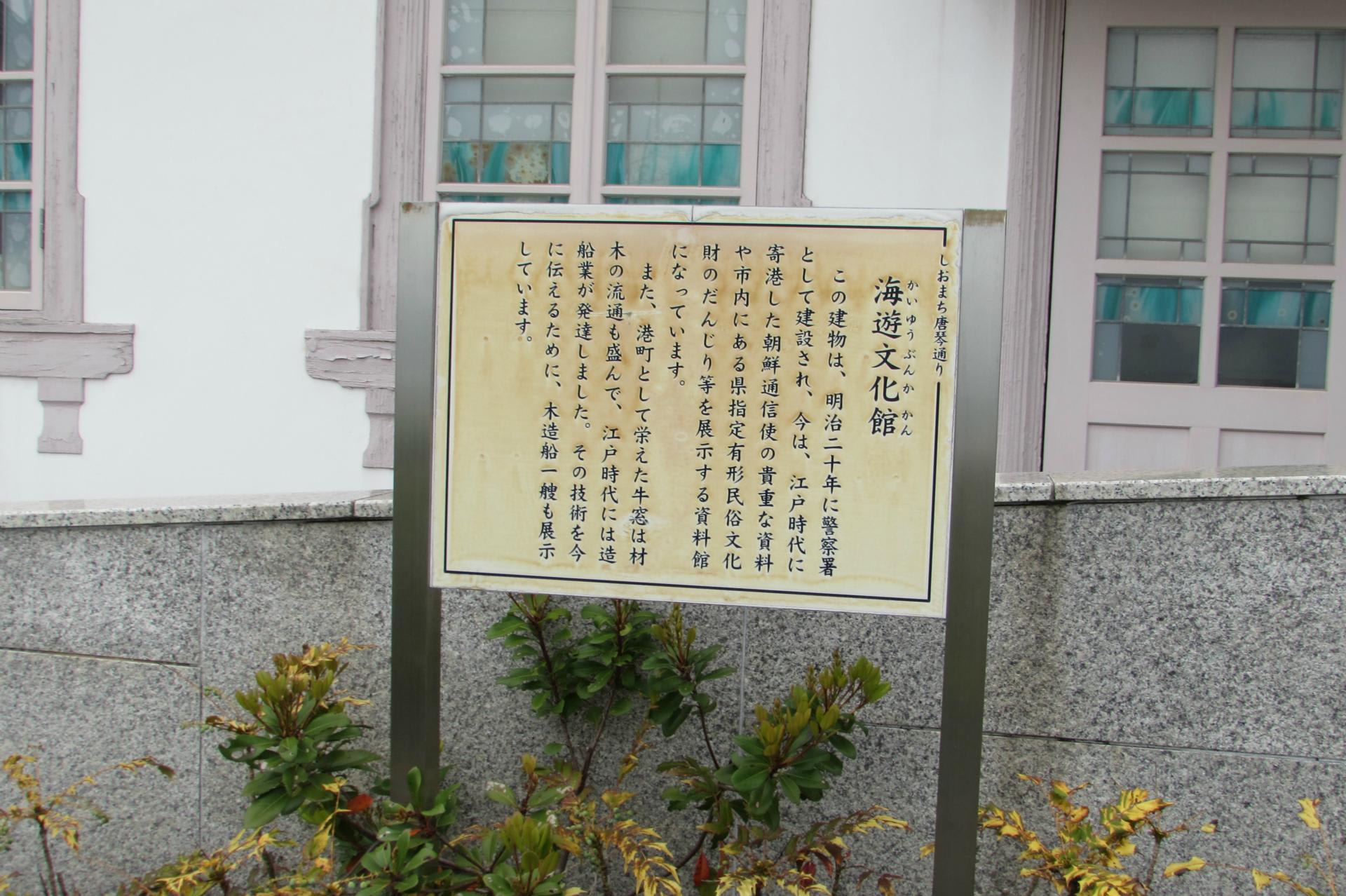

豊原北島神社

「舒明天皇6年(634)より、この地に鎮座し比大神を祀ったのが起源と言われる。神社草創の時代は、山上にあった大岩に藁を敷き神座として磐座信仰を行っていたと当神社の古記録に見られる。」

鳥居

鳥居と拝殿

力石

拝殿

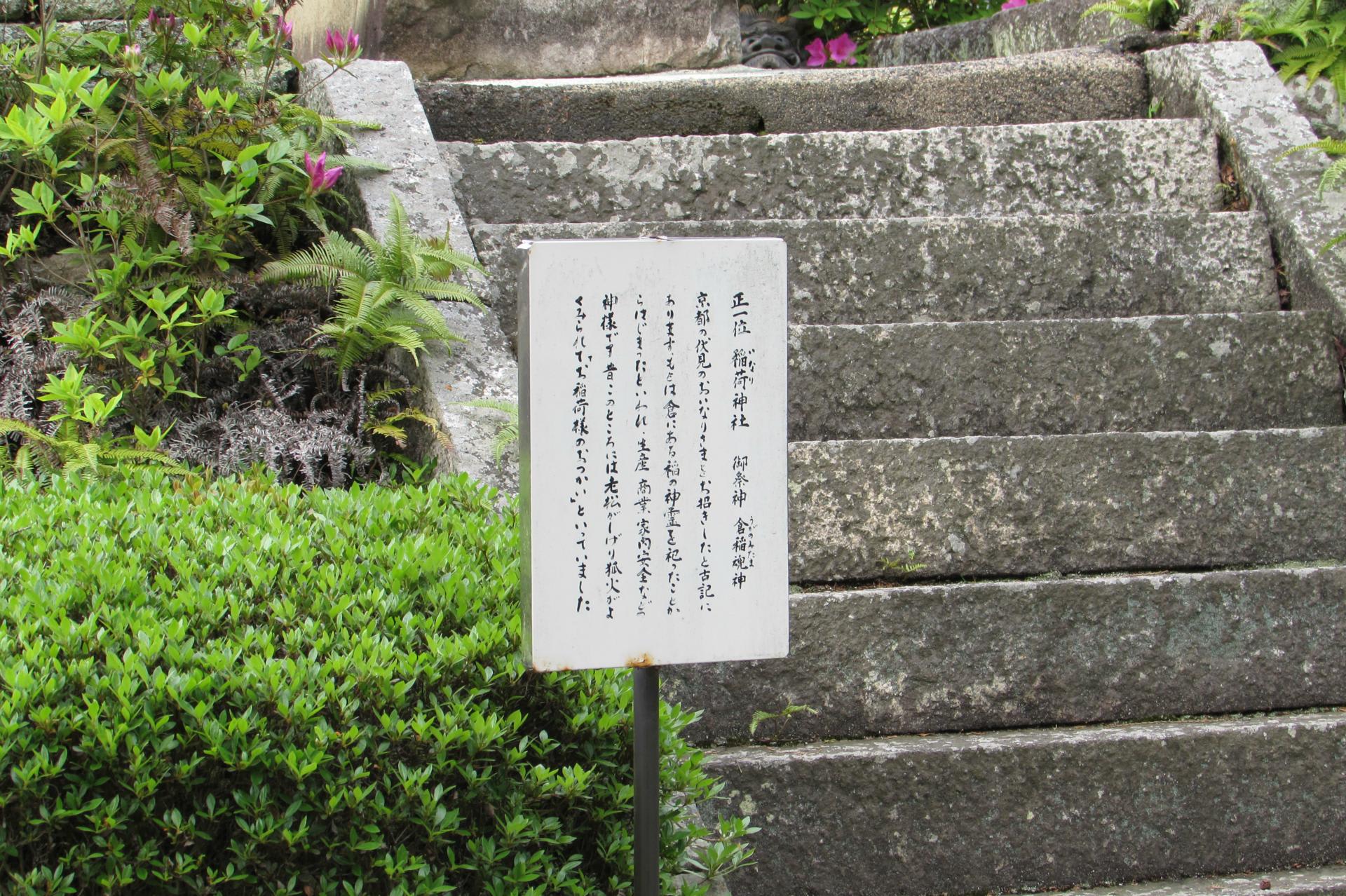

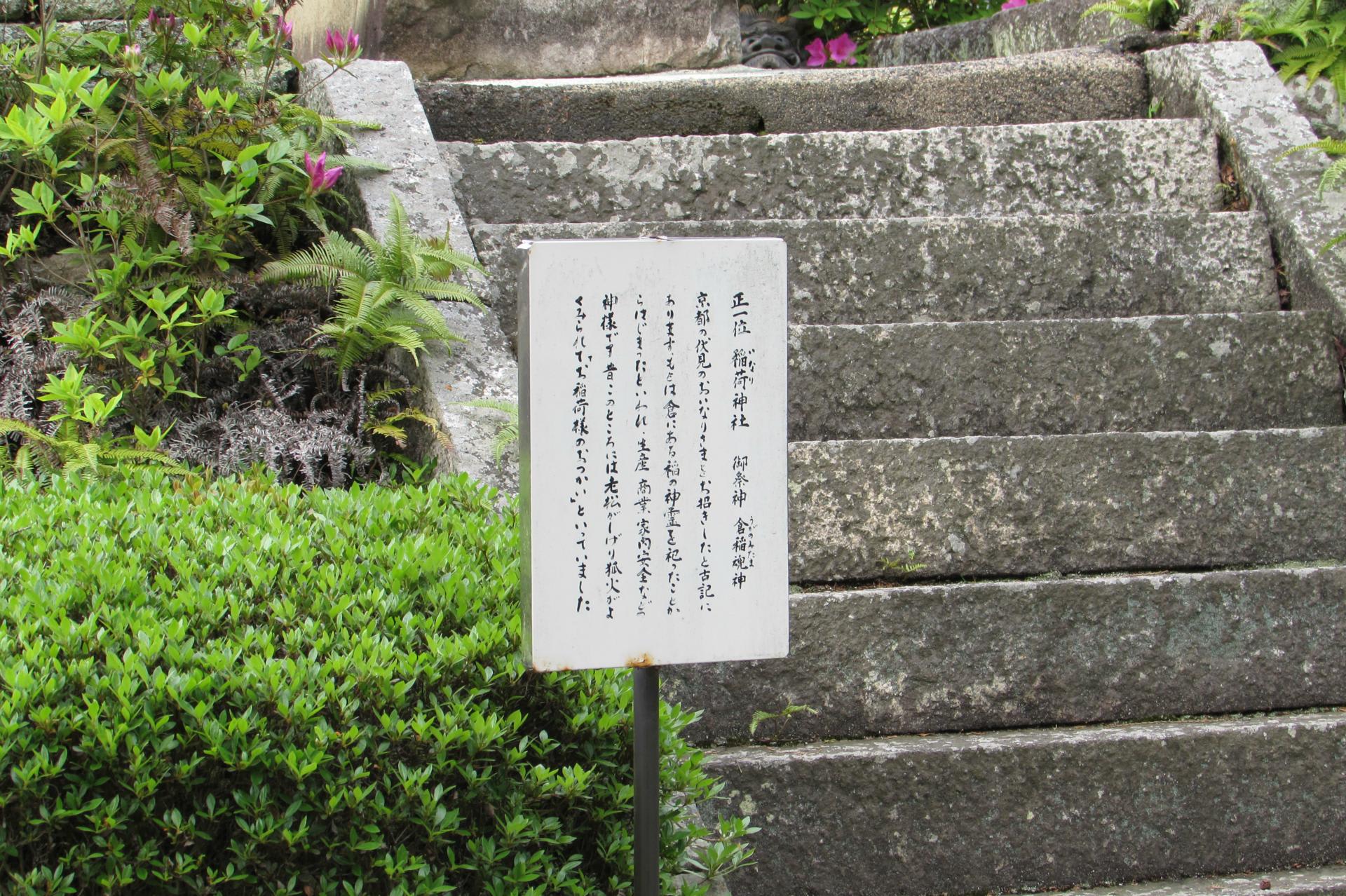

稲荷社

本殿

摂社

お疲れ様でした。

縁起は『天平勝宝元年(749)報恩大師によって開山され、以来1250年以上の法統継承が続いている。餘慶寺は、往古には日待山日輪寺と称し、備前四十八カ寺のひとつとして栄えた。平安時代ニは慈覚大師が再興し、本覚寺と改めた。その後、近衛天皇の勅願所となり上寺山餘慶寺と改め、国家の安泰と五穀豊穣を祈願した。武家時代には赤松則宗公の信仰を得て、さらには宇喜多氏、池田藩主の尊崇と保護を得ておおいに栄えた。山内には観音堂、薬師堂、三重塔、地蔵堂、鐘楼、日吉社、愛宕社、開山堂などの諸堂が伽藍を連ねる。本堂は観音堂で、祀られている千手観音は古くより「東向き観音」と名高く、多くの霊験をあらわしてきた。かつては7院13坊といわれた塔頭は、恵亮院、本乗院、吉祥院、定光院、明王院、圓乗院の六院が現存している。これらの塔頭の多さは中国地方でもあまり他に例を見ない。さらに山内には豊原北島神社とも隣接し、平安時代より発展した神仏習合の姿を遺存している。』

岡山県瀬戸内市邑久町北島1187

map

縁起説明書

供養塔

案内図

鐘楼

梵鐘(岡山県指定重要文化財)

地蔵堂

本堂(重要文化財)

「棟札によると永禄13年(1570)に建立、正徳4年(1714)に再建されたもので、正面の向唐破風などは江戸後期に付け加えられたものである。大棟が短く隅棟が長い特殊な構造となっているが、それぞれの棟線が美しく、寺院本堂としては、まれに見る姿になっている。」

三重塔(岡山県指定重要文化財)

三層は扇垂木となっています。

初層

八角堂

十三仏堂

愛宕社と日吉社

石組の境内

薬師堂

弁財天

豊原北島神社

「舒明天皇6年(634)より、この地に鎮座し比大神を祀ったのが起源と言われる。神社草創の時代は、山上にあった大岩に藁を敷き神座として磐座信仰を行っていたと当神社の古記録に見られる。」

鳥居

鳥居と拝殿

力石

拝殿

稲荷社

本殿

摂社

お疲れ様でした。