2020年10月11日、お参りしました。

説明書より「もとは感田瓦大明神と称し、貝塚寺町の産土神である。創建は明らかではなく、天照大神、素戔嗚尊、菅原道真を祭神とする。1648年(慶安元年)社殿が再建され、宗福寺の住職が社僧として祭祀にあたるようになった。1766年(明和3年)に大明神の号を授けられる。明治に神仏分離によって神職をおかれ、1872年(明治5年)に郷社とされる。」

大阪府貝塚市中町10-1

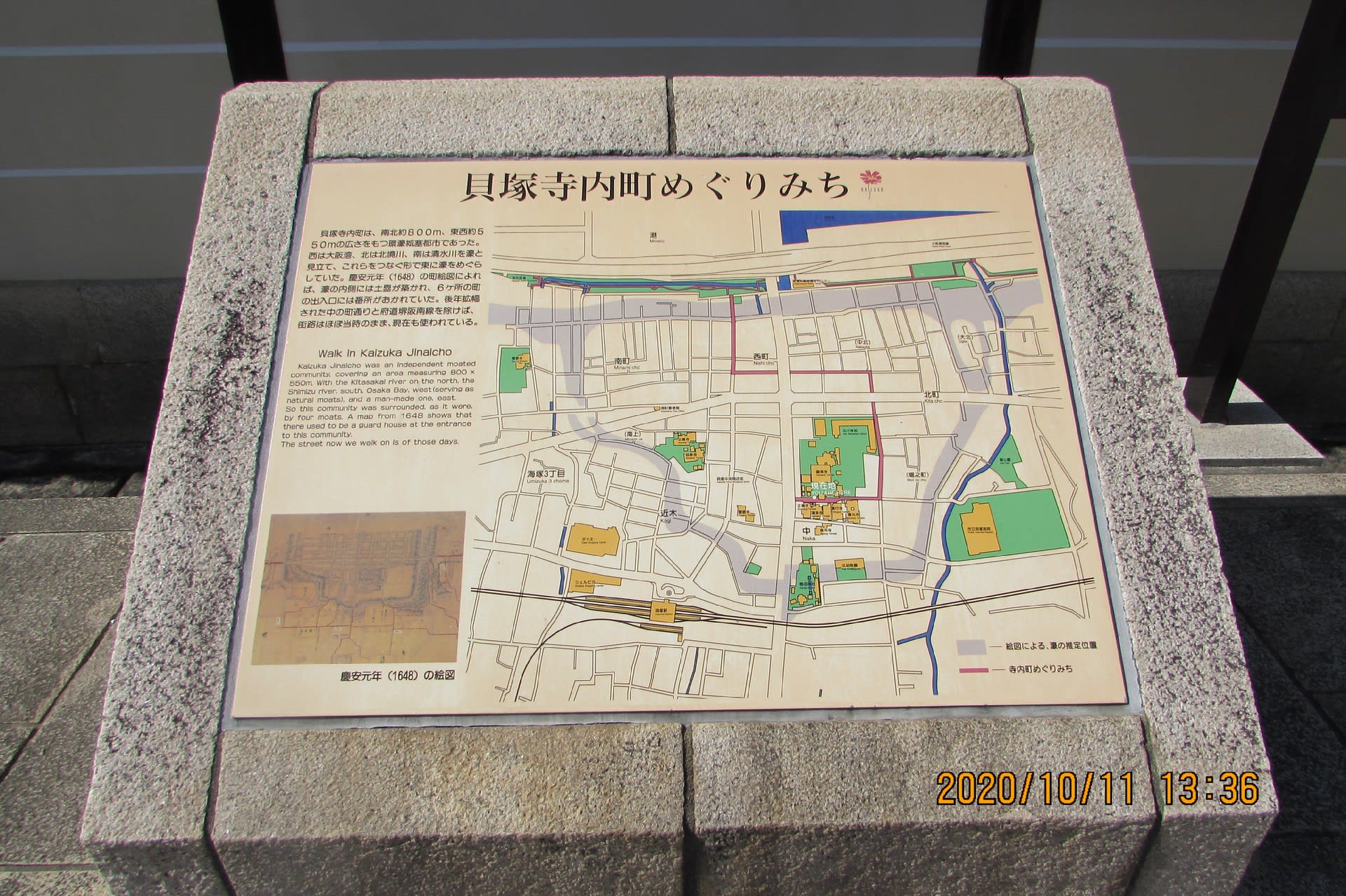

map

社標

鳥居

石碑

神門(登録有形文化財)

「江戸時代の1780年(安永9年)建立、木造2階建、瓦葺、建築面積38㎡。南北の通りから少し東に入った位置に建つ。三間一戸二重門、入母屋造本瓦葺。初重は大斗肘木で、出桁造とし、一軒繁垂木。上重は平三斗で二軒扇垂木とする。初重両脇間には金剛柵と花頭窓を構え、上重には格狭間風に窓を開ける。独特な意匠構成になる神門。」

狛犬

南門(登録有形文化財)

「1780年(安永9年)、大工種子島源左衛門によって建てられたもの。境内地南辺のほぼ中央に建つ。間口4.1mと規模の大きい、一間一戸高麗門。屋根は切妻造本瓦葺。切石上に五平柱を建て、楣で固める。肘木と斗で支えられた男梁が深く軒桁を持ち出す。軒は一軒疎垂木。脇の土塀とともに、敷地南面の街路景観をつくる。」

手水舎

御神木

境内

神馬

「1758年(宝暦8年)、細工人岸上武左衛門の作である。」

社務所

拝殿

狛犬

末社琴平神社(登録有形文化財)

「江戸時代の1773年(安永2年)建立、造平屋建、瓦葺、建築面積28㎡。境内地中央に東面して建つ。桁行4.8m梁間5.8mの木造平屋建で、その内部を方2.9mに画し、後半に壇を設け、三間社風に神殿を造る。神殿は正面に擬宝珠高欄付の木階と縁を設け、円柱で出組とし、二軒繁垂木。屋根は軒唐破風付檜皮葺。末社社殿の一例。」

五之社鳥居

末社神明神社(登録有形文化財)

末社住吉神社(登録有形文化財)

末社春日神社(登録有形文化財)

神輿蔵(登録有形文化財)

「明治中期の1868年-1911年に建立、土蔵造平屋建、瓦葺、建築面積21㎡。一之社本殿の南側に東面して建つ。桁行4.9m梁間4.2mの土蔵造平屋建。切妻造妻入本瓦葺。内部は一室で、中央の土間に神輿を置き、側・背面に低い板床を張る。外壁は腰板張とする白漆喰仕上げで、正面には銅板葺の唐破風を付け、印象的な意匠にまとめる。」

神楽殿(登録有形文化財)

「1954年(昭和29年)再建、木造平屋建、瓦葺、建築面積25㎡。境内地の東方に東西棟で建つ。桁行3間梁間2間半の木造平屋建で、北・西・南面に擬宝珠高欄付の切目縁をまわす。入母屋造桟瓦葺。内部は一室で、格天井を張る。東面は中央半間に神棚を造る。神事の際に西面中央柱を取り外し、広く開放とする。」

参集殿(登録有形文化財)

「1882年(明治15年)移築、境内地の北辺に建つ、東西に細長い建物。屋根は本瓦葺で、東半部を入母屋造、西半部を切妻造とし、中央東寄りに入母屋造の式台を設ける。東端にはトコと違棚、平書院を構える十二畳半、その西に同規模の次の間を置き、縁をまわす。上質なつくりになる座敷。」

末社海幸戎神社

末社潜戸神社

初姫稲荷神社