2019年7月3日、四国観光で1泊2日の旅行です。貞光の町並み散策の後に、箸蔵寺にお参りしました。

ロープウェイは往復1540円です。15分間隔で運行しています。

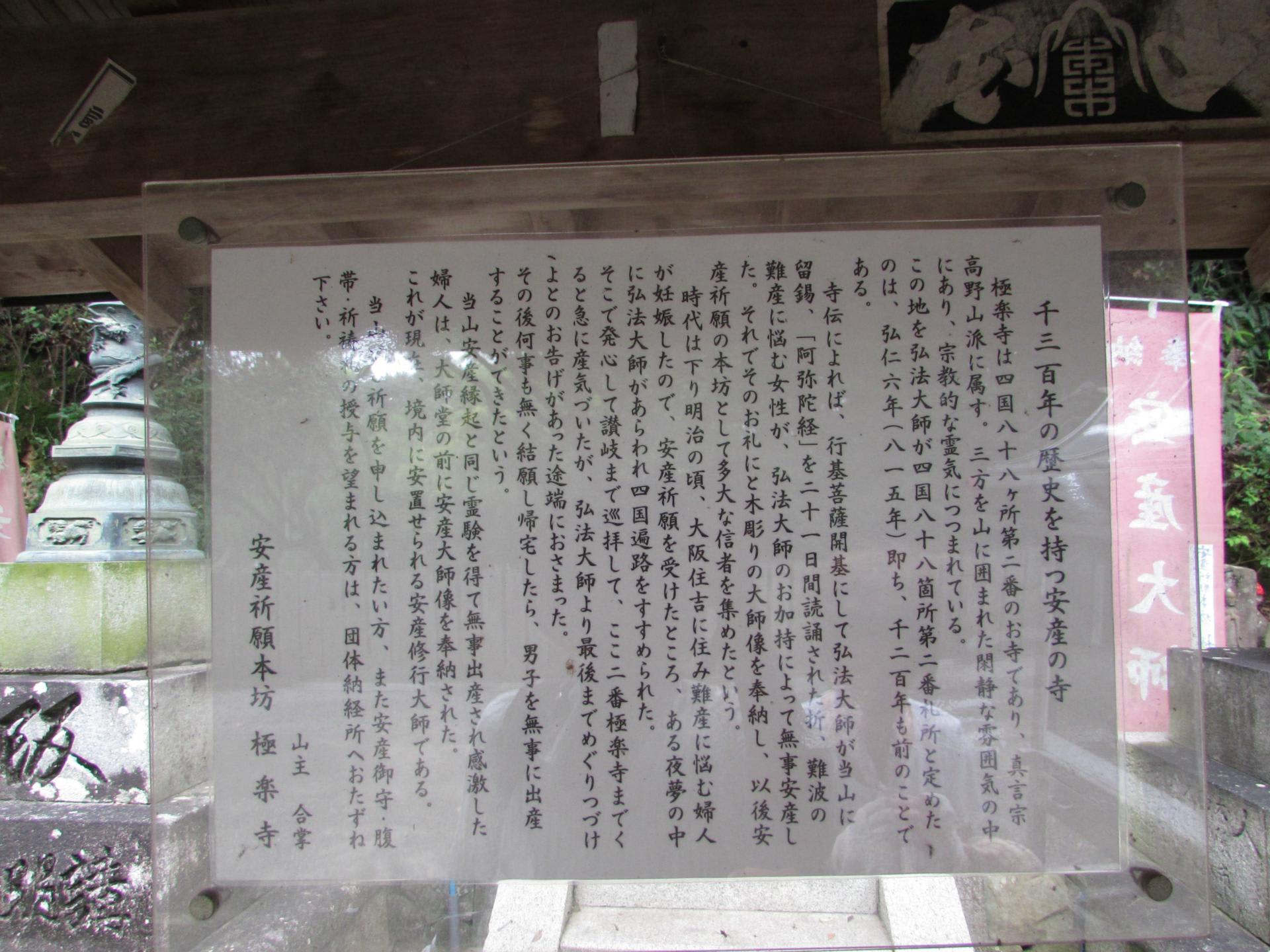

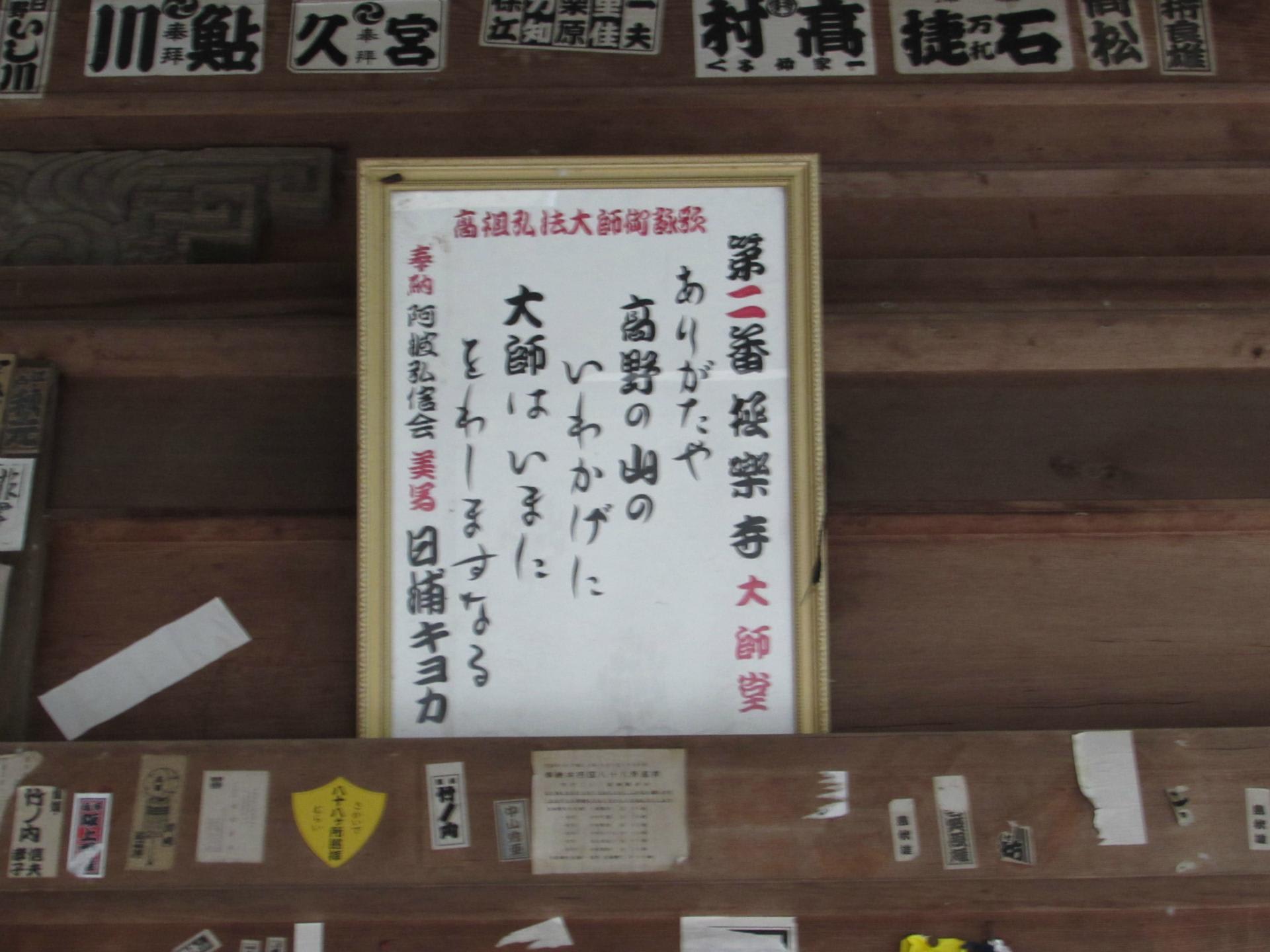

パンフレットより「真言宗別格本山箸蔵寺は、箸蔵山600mの山頂にあり約1200年の昔、弘法大師がこの地で修行された折、金毘羅大権現のお告げを受け、本尊として箸蔵寺をお開きになりました。以来、杉、桧がうっそうと茂る中に国指定重要文化財の本殿、薬師堂、護摩堂等30余りの建物が点在し、左甚五郎の弟子の作といわれる彫刻と箸の寺として全国より参拝者が訪れております。また四国別格霊場二十ケ寺の15番札所、四国三十六不動霊場第4番札所としても多くのお遍路さんが参拝に訪れております。」

徳島県三好市池田町州津蔵谷1006

map

箸蔵寺駅

境内案内図

中門(国登録有形文化財)

「中門は、伽藍中段にある方丈に入る門で、東西棟で建つ。切妻造桟瓦葺の一間薬医門で、門の両脇に袖塀を付け、片引きの潜り戸を開き、規模が大きく威厳のある構えとなっている。構造は、五平の本柱を冠木や虹梁形のまぐさで固め、男梁を四通りに架す。男梁上に大斗肘木を置き、梁や桁を支持している。一軒疎垂木で、妻虹梁大瓶束を乗せ、全面に格天井を張っている。中央の男梁下の女梁を省略し、柱筋のみ化粧的な籠彫りの女梁を挿している。建築年代は、組物等から明治初頭の建立と推察される。」

方丈(重要文化財)

「方丈(本坊)は東西に長い建物で部屋がいくつもあり、寝泊まりする人への食事を準備する庫裏や宿坊・読経所・書院・離座敷などと接合する大規模な建築である。1856(安政3)年の箆書きがある平瓦が残り、本殿との一連の造営と一致している。建物全体は入母屋造であるが、方丈やや中央に張り出しの切妻造で妻側に建築年代を示す唐破風の装飾が付けられる大玄関がある。その西側には小玄関があり大玄関から小玄関の廻りが方丈の顔となる。特に開閉装置の戸袋の彫刻は荘厳で鏡板全面に虎の彫刻が施されている。このような大規模で装飾的な建築は四国にも類がなく、その時代の建築を知る上で貴重な建造物である。」

境内

納経所

護摩殿(重要文化財)

「護摩電は本殿を少し小さくしたような建物で、全体の構成や彫刻の様子もほぼ同じであることから造営の時期は本殿と同じ時期といわれる。建物は入母屋造の外陣と宝形造の奥殿を切妻造の内陣で繫いだ複合殿形式であり、本殿同様規模が大きく、目を見張る建築である。意匠も優れており、組物は外陣が三手先、内陣が二手先、奥殿が三手先とし、建物の格付けに合わせて使われているほか、彫刻が多用され、装飾性を高めている。このように複合社殿形式としながらも奥殿屋根のように仏寺建築を混交する手法は極めて特異性を持ち、その時代の建築を知る上で貴重な建築物である。」

ぼけ封じ観音

般若心経 昇経段

「この階段は本坊より本殿までの石段の段数が278段となっています。これは仏教で最も読経されている『般若心経』の文字数と同じです。」

鐘楼堂(重要文化財)

「鐘楼堂は護摩堂や薬師堂と一連の造営で江戸時代末期から明治初期に建立されたといわれている。一般の鐘楼によく見られる袴腰風の造りとは逆の発想で下層の柱の間を板壁で囲う楼造とする特異な建物で、四本柱の鐘楼と比べるとひと回り大きい建築である。屋根は勾配の緩やかな入母屋造で桟瓦を葺き、軒には一軒の扇状の垂木を配し禅宗の造り方を取り入れている。境内にある他の建物に比べると、彫刻が少なく簡素な意匠であるのは鐘を撞くという機能を優先させたものといわれている。」

本殿への階段

薬師堂(重要文化財)

「薬師堂は祈祷札から1861(文久元)年直前の建立といわれている。建物は三間四方で宝形造の屋根を付け、正面に一間の向拝を構える。組物は身舎を平三斗、向拝を出三斗とし、附属堂の様相を示している。堂内にある厨子は虹梁や木鼻の絵様から江戸時代中期の様相を顕している。破風尻など至るところに彫金を多用し、浅唐戸、中備え彫刻など全体に彩色するなど賑やかに仕上げられ、禅宗様式が色濃く出ている。建物より古く1826(文政9)年の大火の際に持ち出され、火災を免れたものと言われている。このような装飾的な建築は四国にも類がなく、その時代の建築を知る上で貴重な建築物である。」

天神社本殿(重要文化財)

「天神社本殿は小さな社であるが細部まで彫刻が多用され、虹梁の絵様などから江戸末期一連の造営といわれている。建物は土台建てで間口が一間の流造と呼ばれる形式の社殿で屋根は銅板で葺かれている。神仏の信仰が混在していた時期には寺院に神社があるのは普通であって、今日では神社の形をしていても仏堂の名を使う寺院が多いので箸蔵寺ではかつての信仰の様子をよく残していることがわかる神社本殿である。このような特異で見応えのある建築物は四国にも類がなく、その時代の建築を知る上で貴重な建築物である。」

十三重の塔

御影堂

手水舎(国登録有形文化財)

「手水舎は、伽藍最上段の本殿東南に位置する。方一間で四方を吹放しとし、軒は二軒繁垂木、屋根は南北棟の入母屋造桟瓦葺である。礎盤上に立てた角柱を虹梁型頭貫と台輪で固める。内部は格天井を張り、組物は出組詰組とする。琵琶板に植物紋様を飾り、手水鉢の四隅を邪鬼で支えるなど、小規模ながら装飾性に富む手水舎である。建築年代は手水鉢銘や内部の長押面に取り付けられた額により、1896(明治29)年と推測される。現在も建築当時の姿をとどめ、時代の特徴がよく表れた箸蔵寺の特徴的な建造物として、国の登録有形文化財に認められた。」

本殿(重要文化財)

「箸蔵寺では中心建物を本殿と呼び、仏教と神道が一体となっていた時代の様相を色濃く残している。建物は外陣、内陣、奥殿からなり、山を背に建てられているため、外陣向拝部の地面から奥殿仏間の床までの高低差は11.38メートルある。入母屋造の奥殿と入母屋造の外陣を切妻造の内陣で繫いだ複合社殿形式で全国的にも最大級の規模を有する。細部の意匠が特に優れており、組物や彫刻が多用されている。1854(安政元)年以降に着工され、1861(文久元)年までに一部の制作を残しほぼ完成したといわれ、全てが完成したのは明治初頭といわれる。このような大規模で装飾的な社殿建築は四国にも類がなく、その時代の建築を知る上で貴重な建造物である。」

神馬

大聖不動明王

観音堂(徳島県指定有形文化財)

「観音堂は箸蔵寺で一番古い建物で細部の意匠や絵様から江戸初期に造られたといわれている。境内の奥まった位置に建ち、1912~26(大正)年間に清水寺[せいすいじ](徳島市)から移築されたとものといわれている。建物は入母屋造で大柄で本格的な三間堂である。江戸時代では禅宗の要素を用いることが多く、この仏堂にも台輪や木鼻があるが組物のほかは伝統的な仏堂の手法を用いている本格的な建物である。軒を支える組物は桃山様式を踏襲した和様の三手先と複雑で、寺院の中心の建物であったことを示している。内部は一室として奥に半間ほどの仏壇を構える。このような江戸時代初期まで遡る仏堂は県下でも少なく、その時代の建築を知る上で貴重な建築物である。

ロープウェイは往復1540円です。15分間隔で運行しています。

パンフレットより「真言宗別格本山箸蔵寺は、箸蔵山600mの山頂にあり約1200年の昔、弘法大師がこの地で修行された折、金毘羅大権現のお告げを受け、本尊として箸蔵寺をお開きになりました。以来、杉、桧がうっそうと茂る中に国指定重要文化財の本殿、薬師堂、護摩堂等30余りの建物が点在し、左甚五郎の弟子の作といわれる彫刻と箸の寺として全国より参拝者が訪れております。また四国別格霊場二十ケ寺の15番札所、四国三十六不動霊場第4番札所としても多くのお遍路さんが参拝に訪れております。」

徳島県三好市池田町州津蔵谷1006

map

箸蔵寺駅

境内案内図

中門(国登録有形文化財)

「中門は、伽藍中段にある方丈に入る門で、東西棟で建つ。切妻造桟瓦葺の一間薬医門で、門の両脇に袖塀を付け、片引きの潜り戸を開き、規模が大きく威厳のある構えとなっている。構造は、五平の本柱を冠木や虹梁形のまぐさで固め、男梁を四通りに架す。男梁上に大斗肘木を置き、梁や桁を支持している。一軒疎垂木で、妻虹梁大瓶束を乗せ、全面に格天井を張っている。中央の男梁下の女梁を省略し、柱筋のみ化粧的な籠彫りの女梁を挿している。建築年代は、組物等から明治初頭の建立と推察される。」

方丈(重要文化財)

「方丈(本坊)は東西に長い建物で部屋がいくつもあり、寝泊まりする人への食事を準備する庫裏や宿坊・読経所・書院・離座敷などと接合する大規模な建築である。1856(安政3)年の箆書きがある平瓦が残り、本殿との一連の造営と一致している。建物全体は入母屋造であるが、方丈やや中央に張り出しの切妻造で妻側に建築年代を示す唐破風の装飾が付けられる大玄関がある。その西側には小玄関があり大玄関から小玄関の廻りが方丈の顔となる。特に開閉装置の戸袋の彫刻は荘厳で鏡板全面に虎の彫刻が施されている。このような大規模で装飾的な建築は四国にも類がなく、その時代の建築を知る上で貴重な建造物である。」

境内

納経所

護摩殿(重要文化財)

「護摩電は本殿を少し小さくしたような建物で、全体の構成や彫刻の様子もほぼ同じであることから造営の時期は本殿と同じ時期といわれる。建物は入母屋造の外陣と宝形造の奥殿を切妻造の内陣で繫いだ複合殿形式であり、本殿同様規模が大きく、目を見張る建築である。意匠も優れており、組物は外陣が三手先、内陣が二手先、奥殿が三手先とし、建物の格付けに合わせて使われているほか、彫刻が多用され、装飾性を高めている。このように複合社殿形式としながらも奥殿屋根のように仏寺建築を混交する手法は極めて特異性を持ち、その時代の建築を知る上で貴重な建築物である。」

ぼけ封じ観音

般若心経 昇経段

「この階段は本坊より本殿までの石段の段数が278段となっています。これは仏教で最も読経されている『般若心経』の文字数と同じです。」

鐘楼堂(重要文化財)

「鐘楼堂は護摩堂や薬師堂と一連の造営で江戸時代末期から明治初期に建立されたといわれている。一般の鐘楼によく見られる袴腰風の造りとは逆の発想で下層の柱の間を板壁で囲う楼造とする特異な建物で、四本柱の鐘楼と比べるとひと回り大きい建築である。屋根は勾配の緩やかな入母屋造で桟瓦を葺き、軒には一軒の扇状の垂木を配し禅宗の造り方を取り入れている。境内にある他の建物に比べると、彫刻が少なく簡素な意匠であるのは鐘を撞くという機能を優先させたものといわれている。」

本殿への階段

薬師堂(重要文化財)

「薬師堂は祈祷札から1861(文久元)年直前の建立といわれている。建物は三間四方で宝形造の屋根を付け、正面に一間の向拝を構える。組物は身舎を平三斗、向拝を出三斗とし、附属堂の様相を示している。堂内にある厨子は虹梁や木鼻の絵様から江戸時代中期の様相を顕している。破風尻など至るところに彫金を多用し、浅唐戸、中備え彫刻など全体に彩色するなど賑やかに仕上げられ、禅宗様式が色濃く出ている。建物より古く1826(文政9)年の大火の際に持ち出され、火災を免れたものと言われている。このような装飾的な建築は四国にも類がなく、その時代の建築を知る上で貴重な建築物である。」

天神社本殿(重要文化財)

「天神社本殿は小さな社であるが細部まで彫刻が多用され、虹梁の絵様などから江戸末期一連の造営といわれている。建物は土台建てで間口が一間の流造と呼ばれる形式の社殿で屋根は銅板で葺かれている。神仏の信仰が混在していた時期には寺院に神社があるのは普通であって、今日では神社の形をしていても仏堂の名を使う寺院が多いので箸蔵寺ではかつての信仰の様子をよく残していることがわかる神社本殿である。このような特異で見応えのある建築物は四国にも類がなく、その時代の建築を知る上で貴重な建築物である。」

十三重の塔

御影堂

手水舎(国登録有形文化財)

「手水舎は、伽藍最上段の本殿東南に位置する。方一間で四方を吹放しとし、軒は二軒繁垂木、屋根は南北棟の入母屋造桟瓦葺である。礎盤上に立てた角柱を虹梁型頭貫と台輪で固める。内部は格天井を張り、組物は出組詰組とする。琵琶板に植物紋様を飾り、手水鉢の四隅を邪鬼で支えるなど、小規模ながら装飾性に富む手水舎である。建築年代は手水鉢銘や内部の長押面に取り付けられた額により、1896(明治29)年と推測される。現在も建築当時の姿をとどめ、時代の特徴がよく表れた箸蔵寺の特徴的な建造物として、国の登録有形文化財に認められた。」

本殿(重要文化財)

「箸蔵寺では中心建物を本殿と呼び、仏教と神道が一体となっていた時代の様相を色濃く残している。建物は外陣、内陣、奥殿からなり、山を背に建てられているため、外陣向拝部の地面から奥殿仏間の床までの高低差は11.38メートルある。入母屋造の奥殿と入母屋造の外陣を切妻造の内陣で繫いだ複合社殿形式で全国的にも最大級の規模を有する。細部の意匠が特に優れており、組物や彫刻が多用されている。1854(安政元)年以降に着工され、1861(文久元)年までに一部の制作を残しほぼ完成したといわれ、全てが完成したのは明治初頭といわれる。このような大規模で装飾的な社殿建築は四国にも類がなく、その時代の建築を知る上で貴重な建造物である。」

神馬

大聖不動明王

観音堂(徳島県指定有形文化財)

「観音堂は箸蔵寺で一番古い建物で細部の意匠や絵様から江戸初期に造られたといわれている。境内の奥まった位置に建ち、1912~26(大正)年間に清水寺[せいすいじ](徳島市)から移築されたとものといわれている。建物は入母屋造で大柄で本格的な三間堂である。江戸時代では禅宗の要素を用いることが多く、この仏堂にも台輪や木鼻があるが組物のほかは伝統的な仏堂の手法を用いている本格的な建物である。軒を支える組物は桃山様式を踏襲した和様の三手先と複雑で、寺院の中心の建物であったことを示している。内部は一室として奥に半間ほどの仏壇を構える。このような江戸時代初期まで遡る仏堂は県下でも少なく、その時代の建築を知る上で貴重な建築物である。