2024年12月22日、利用しました。

泉質はナトリウム塩化物泉です。夕食は会席で、朝食はバイキング形式です。

香川県仲多度郡琴平町556-1

map

外観

玄関

フロント

ロビー

ロビーでのおもてなし

売店

2階ギャラリー

廊下

インターネットコーナー

エレベーター

庭園

部屋

踏み込み

室内

おもてなし

夕食の会場

先付・胡麻豆腐、前菜・鮫軟骨・なます・ワカメそうめん、勧肴・芋スープ

造り、カンパチ・鮪・鯛・烏賊

御凌ぎ、風呂吹き大根ヤゲン軟骨ボルチーニ葺ソース

焼物、丸忠名物山海宝楽焼き・讃岐オリーブ牛、エビ

強肴、丸忠名物醤豆腐鍋

油物、揚げ海老芋カニ餡掛け

留め椀、青さ海苔と小松菜こんぴら味噌仕立て、お食事、地元農家のコシヒカリ・香の物

果物・観葉デザート、甘味・さつま芋と黒豆の甘納豆

朝食、バイキング形式です。

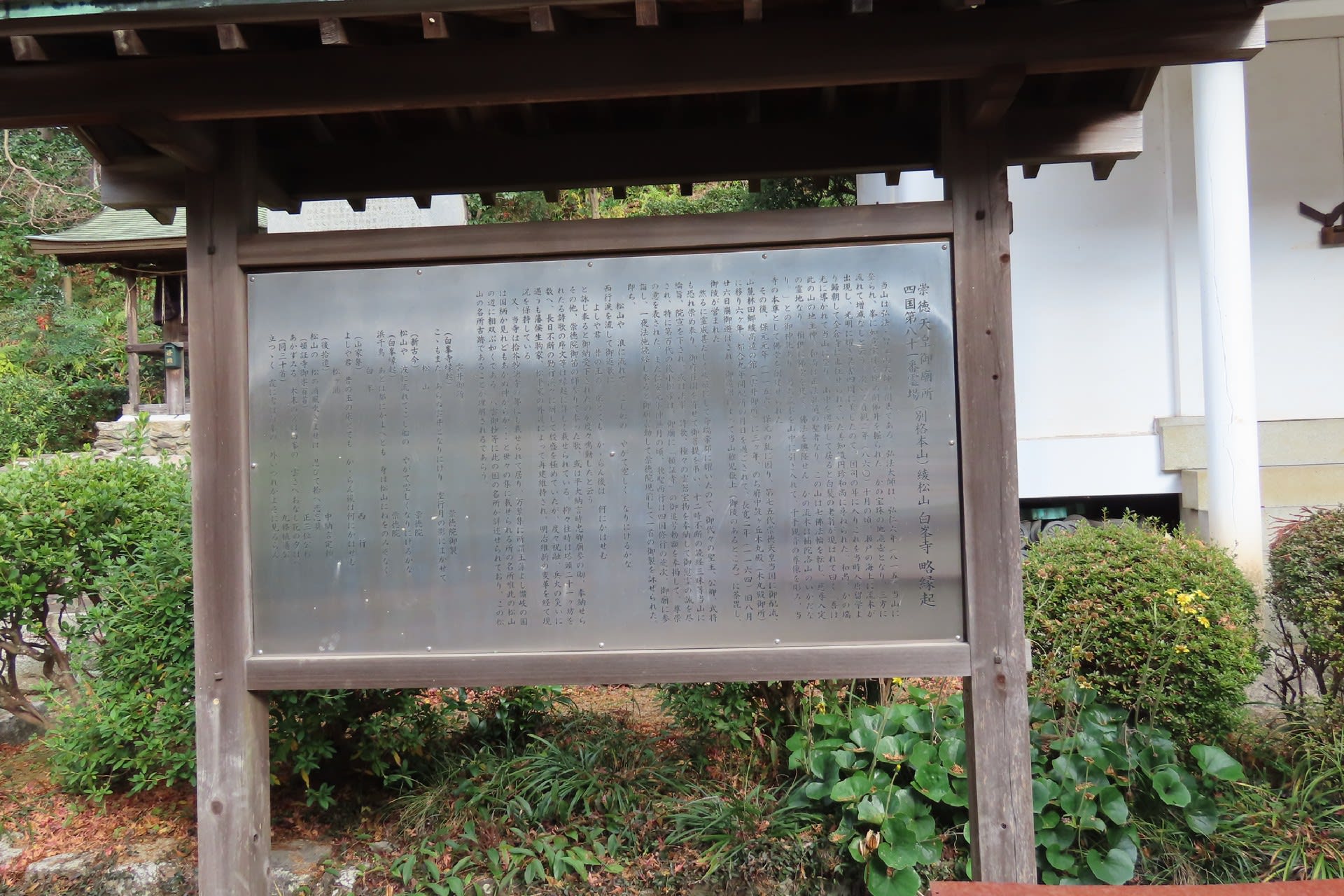

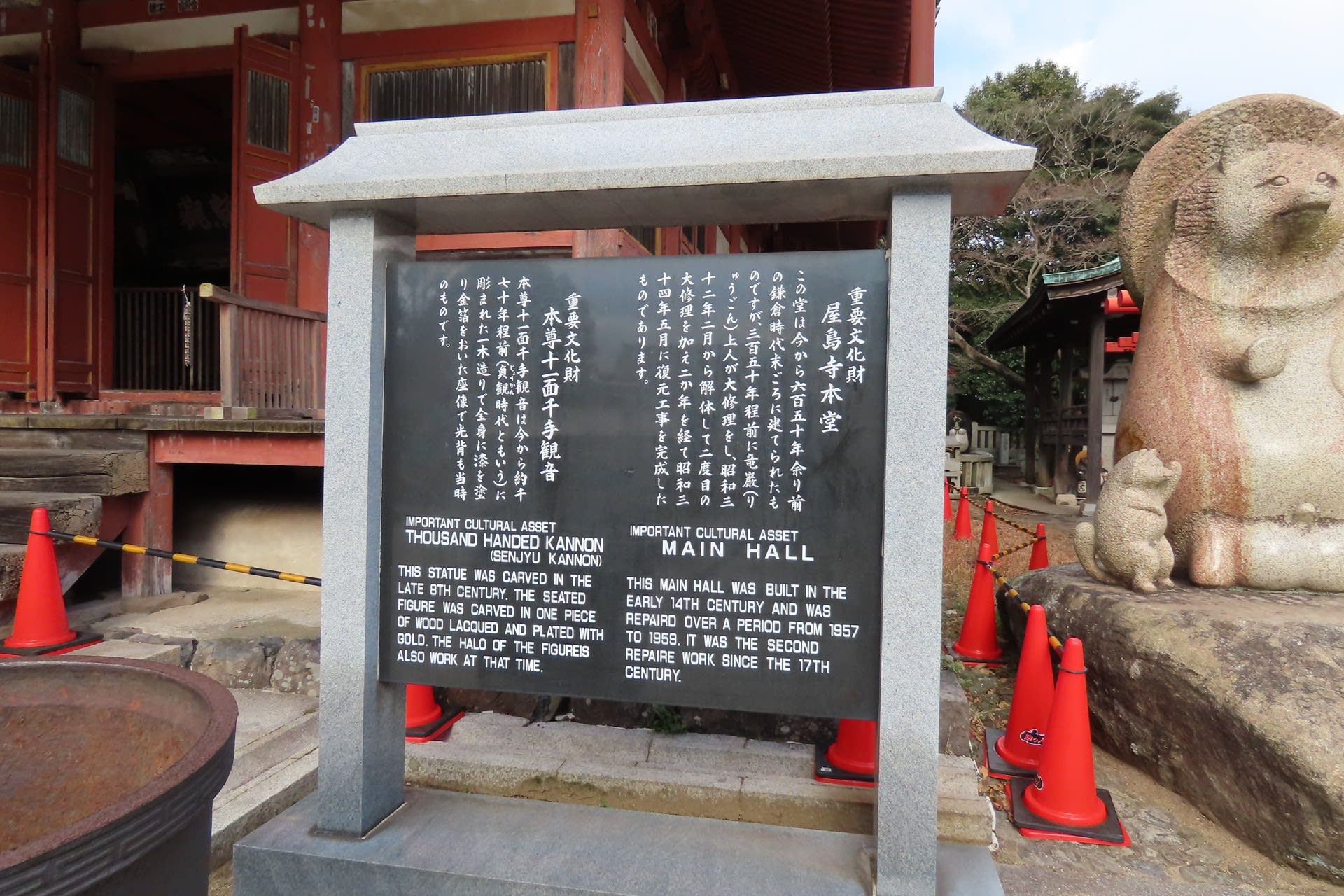

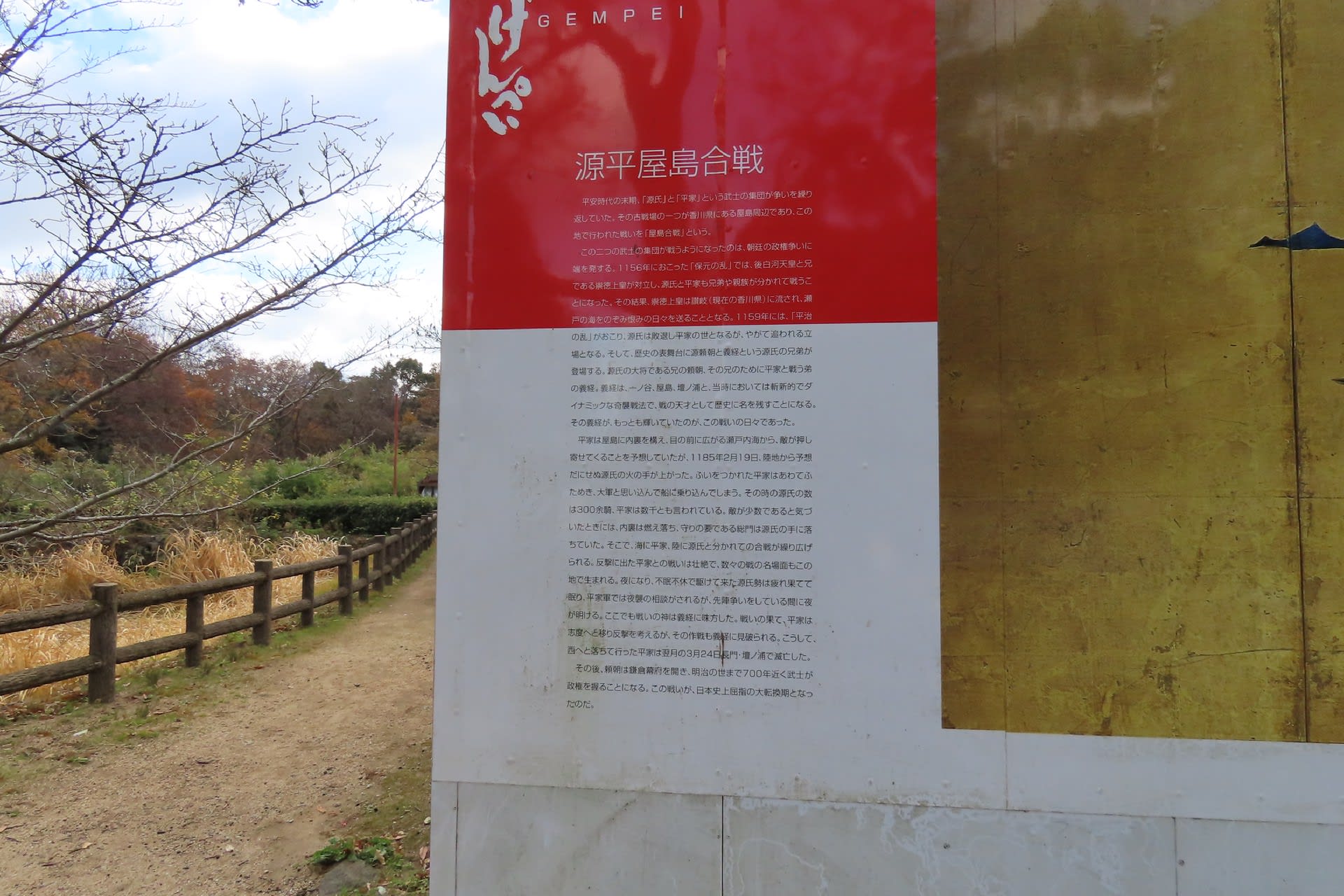

少し早く着いたので、こんぴらさんの商店街を散策です。

泉質はナトリウム塩化物泉です。夕食は会席で、朝食はバイキング形式です。

香川県仲多度郡琴平町556-1

map

外観

玄関

フロント

ロビー

ロビーでのおもてなし

売店

2階ギャラリー

廊下

インターネットコーナー

エレベーター

庭園

部屋

踏み込み

室内

おもてなし

夕食の会場

先付・胡麻豆腐、前菜・鮫軟骨・なます・ワカメそうめん、勧肴・芋スープ

造り、カンパチ・鮪・鯛・烏賊

御凌ぎ、風呂吹き大根ヤゲン軟骨ボルチーニ葺ソース

焼物、丸忠名物山海宝楽焼き・讃岐オリーブ牛、エビ

強肴、丸忠名物醤豆腐鍋

油物、揚げ海老芋カニ餡掛け

留め椀、青さ海苔と小松菜こんぴら味噌仕立て、お食事、地元農家のコシヒカリ・香の物

果物・観葉デザート、甘味・さつま芋と黒豆の甘納豆

朝食、バイキング形式です。

少し早く着いたので、こんぴらさんの商店街を散策です。