2023年3月23日、お参りしました。

「当神社は京都賀茂別雷神社(上賀茂神社)の分霊を奉祀し、播磨国安志庄の荘園鎮守・総社として建立された神社です。」

兵庫県姫路市安富町安志407

map

鳥居

参道

摂社・安志稲荷神社

「『神社明細帳』によると、1908(明治41)年11月26日、宮ノ谷から移転合併、(元)笠守稲荷社と称し、安志藩陣屋に祀られ、小笠原家に厚く信仰されていました。」

手水舎

社務所

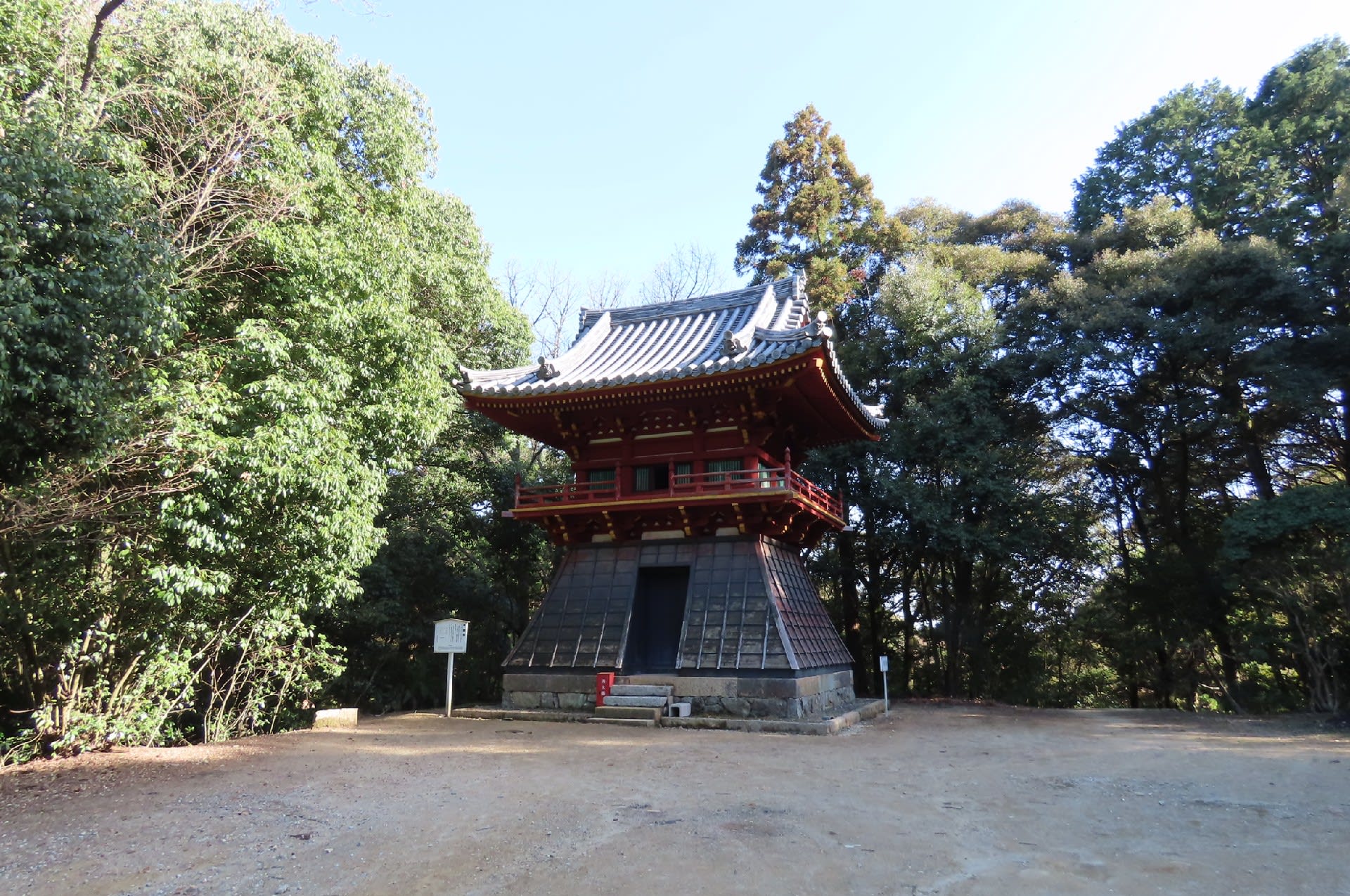

安志加茂神社

「創立年代不詳、1184(寿永3)年源頼朝が京都の賀茂別雷神社(上賀茂神社)に神領を寄進したという記録があり、この中に播磨国安志庄のことが記載されています。これによると、当社は賀茂別雷神社の分霊を奉祀し、安志庄の庄園鎮守として崇敬されていた神社です。後に小笠原家が安志藩主に改封されて以降、年々藩主から幣帛が奉納され、篤い崇敬を受けてきました。」

狛犬

拝殿

本殿

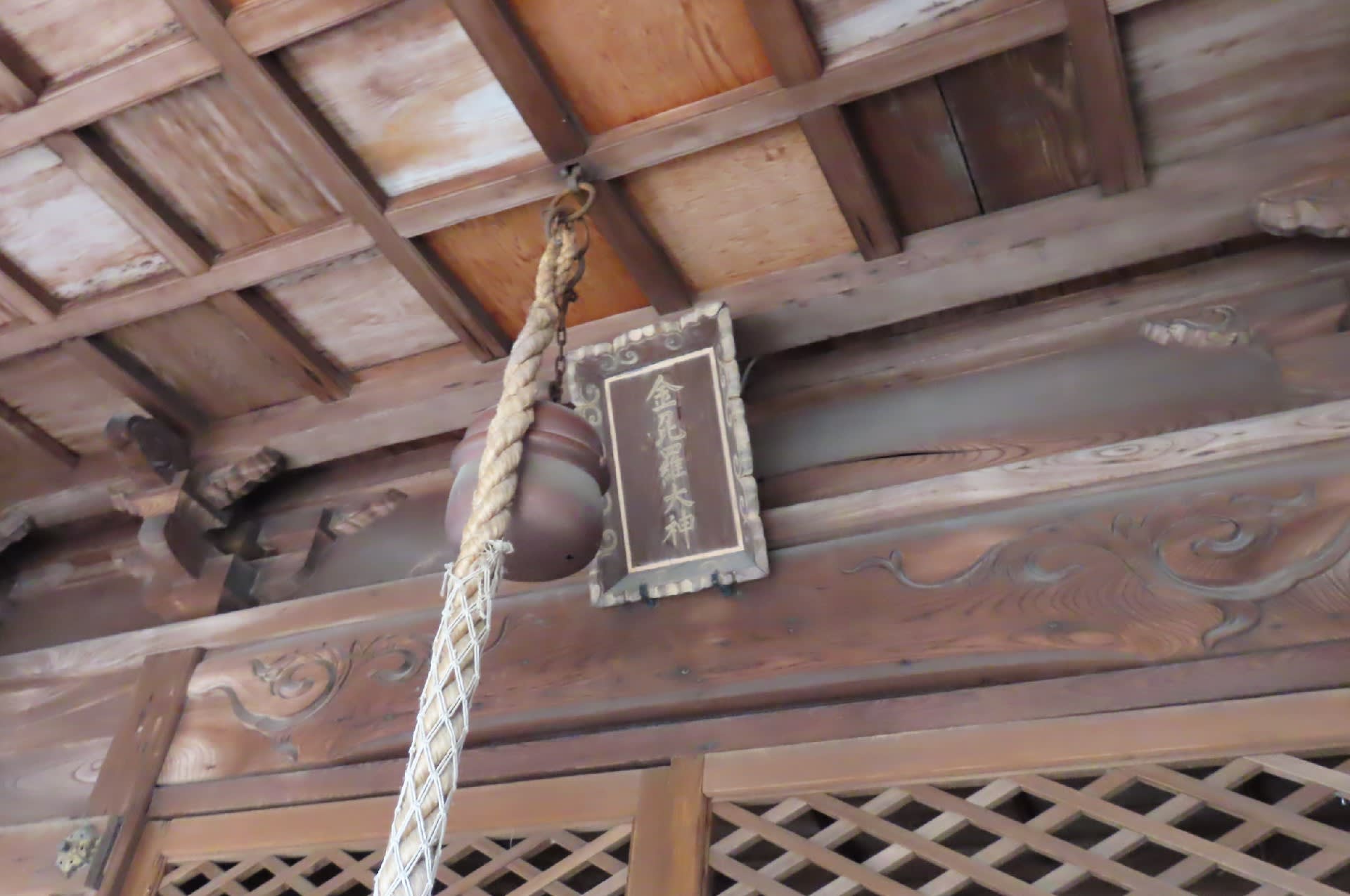

末社、金比羅神社・神明社・小笠原社

安志弁天宮

「当神社は京都賀茂別雷神社(上賀茂神社)の分霊を奉祀し、播磨国安志庄の荘園鎮守・総社として建立された神社です。」

兵庫県姫路市安富町安志407

map

鳥居

参道

摂社・安志稲荷神社

「『神社明細帳』によると、1908(明治41)年11月26日、宮ノ谷から移転合併、(元)笠守稲荷社と称し、安志藩陣屋に祀られ、小笠原家に厚く信仰されていました。」

手水舎

社務所

安志加茂神社

「創立年代不詳、1184(寿永3)年源頼朝が京都の賀茂別雷神社(上賀茂神社)に神領を寄進したという記録があり、この中に播磨国安志庄のことが記載されています。これによると、当社は賀茂別雷神社の分霊を奉祀し、安志庄の庄園鎮守として崇敬されていた神社です。後に小笠原家が安志藩主に改封されて以降、年々藩主から幣帛が奉納され、篤い崇敬を受けてきました。」

狛犬

拝殿

本殿

末社、金比羅神社・神明社・小笠原社

安志弁天宮