2020年12月20日、利用しました。

三朝温泉の{かがり火の宿 有楽}に宿泊しました。

部屋タイプは8畳+8畳です。宿泊プランは、【平日限定】一泊二食付きプラン再開記念♪ずわい蟹&鳥取和牛のおまかせ会席!です。

三朝温泉はラドン含有の温泉です。町有混合泉(1号泉・4号泉・6号泉・新1号泉、約50℃)です。雪がちらついていました。屋根には40cmくらい積もっていました。

鳥取県東伯郡三朝町三朝642-1

map

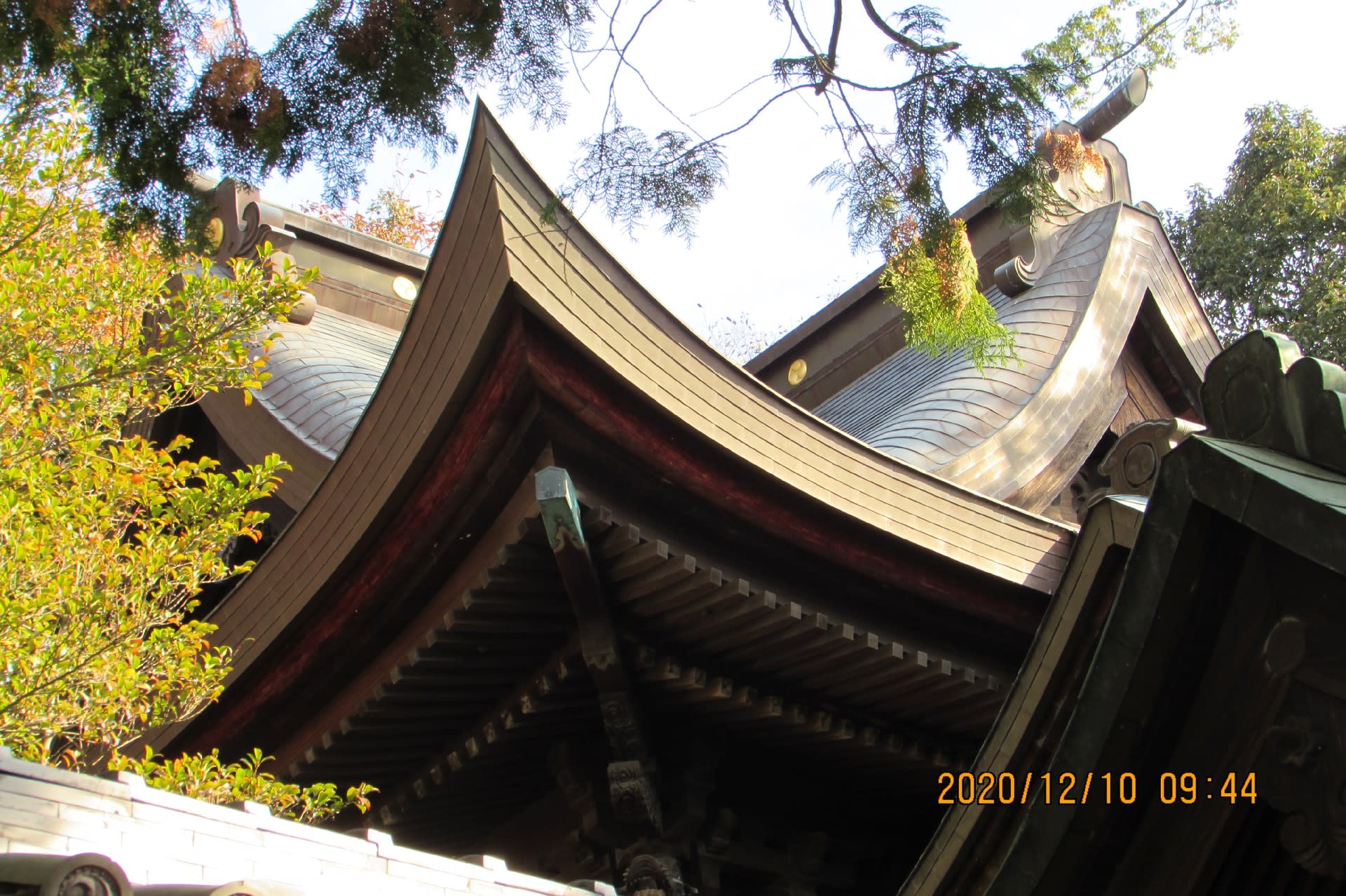

玄関

ロビー

廊下

階段の明かり

庭園

湯上り処

室内

8畳+8畳の2間です。

マッサージ機があります。

おもてなし

踏み込み

洗面

雪が積もっています。

食事会場

夕食です。一献書

食前酒、梅酒

三朝正宗を熱燗で頂きました。

茶碗蒸し、栃餅・銀杏

酢の物、ズワイ蟹

椀物、親ガニの味噌汁

造里、蟹刺身

焼八寸、鰆の柚庵焼・秋刀魚鮨・プチトマト・干柿の鳴門巻・イクラと春菊・鴨・クルミ

台の物、鳥取和牛

蟹雑炊

デザート、抹茶プリン

朝の景色

朝食

サラダ

焼き海苔

出汁巻き玉子

鮭

イギス

和え物

湯豆腐

赤出汁

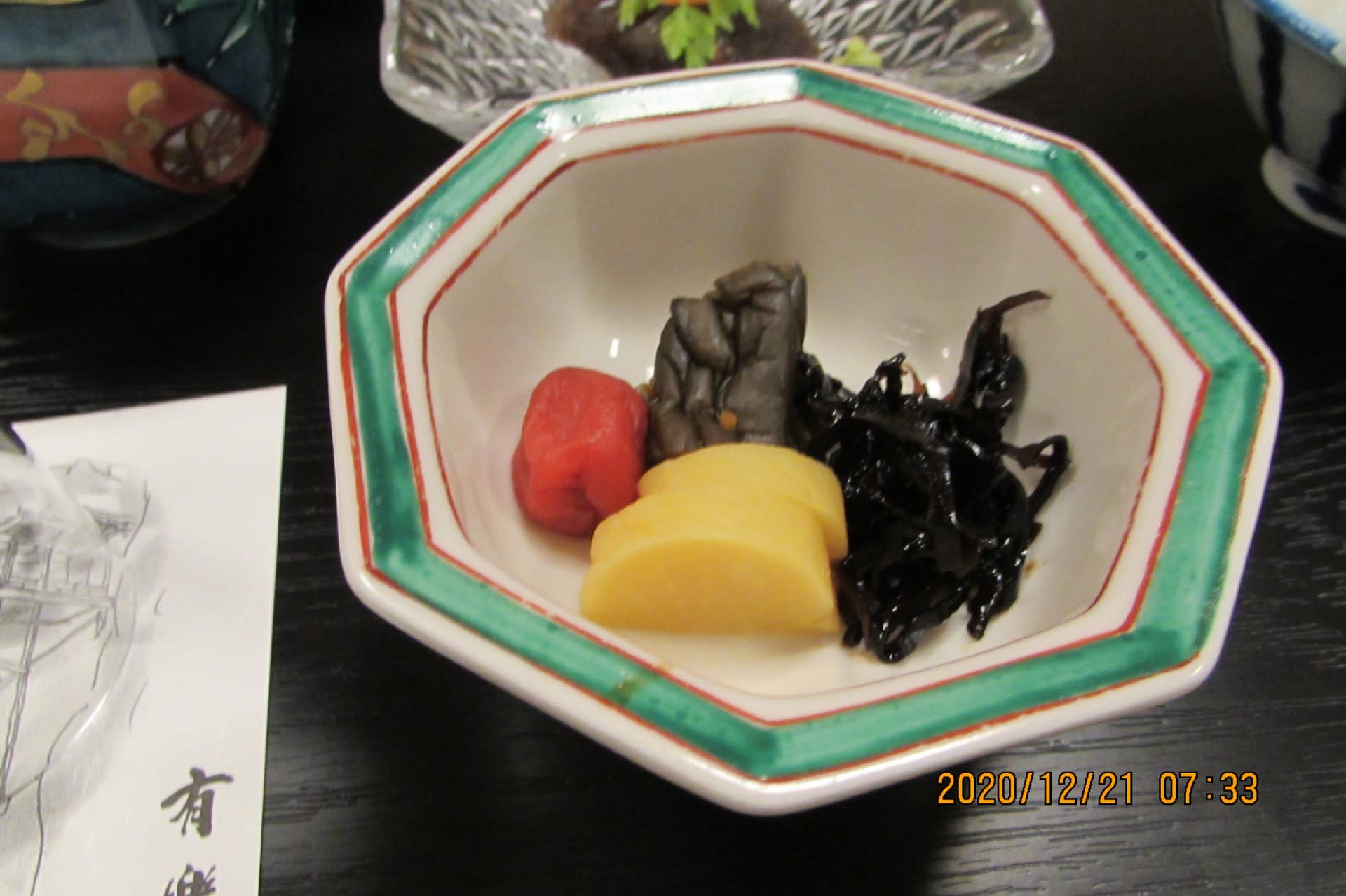

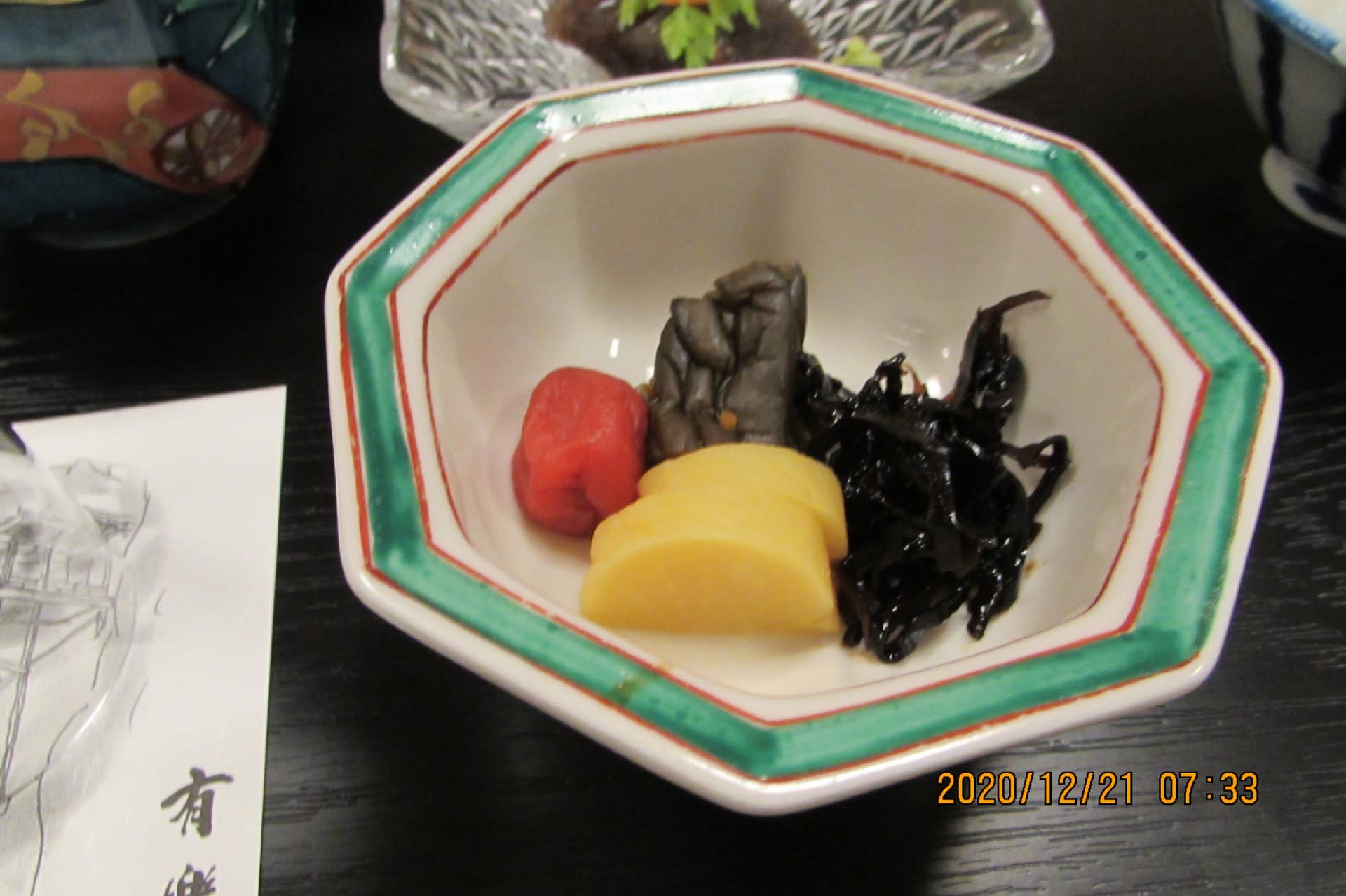

香の物

オレンジジュース

庭園、雪が積もっています。

三朝温泉の{かがり火の宿 有楽}に宿泊しました。

部屋タイプは8畳+8畳です。宿泊プランは、【平日限定】一泊二食付きプラン再開記念♪ずわい蟹&鳥取和牛のおまかせ会席!です。

三朝温泉はラドン含有の温泉です。町有混合泉(1号泉・4号泉・6号泉・新1号泉、約50℃)です。雪がちらついていました。屋根には40cmくらい積もっていました。

鳥取県東伯郡三朝町三朝642-1

map

玄関

ロビー

廊下

階段の明かり

庭園

湯上り処

室内

8畳+8畳の2間です。

マッサージ機があります。

おもてなし

踏み込み

洗面

雪が積もっています。

食事会場

夕食です。一献書

食前酒、梅酒

三朝正宗を熱燗で頂きました。

茶碗蒸し、栃餅・銀杏

酢の物、ズワイ蟹

椀物、親ガニの味噌汁

造里、蟹刺身

焼八寸、鰆の柚庵焼・秋刀魚鮨・プチトマト・干柿の鳴門巻・イクラと春菊・鴨・クルミ

台の物、鳥取和牛

蟹雑炊

デザート、抹茶プリン

朝の景色

朝食

サラダ

焼き海苔

出汁巻き玉子

鮭

イギス

和え物

湯豆腐

赤出汁

香の物

オレンジジュース

庭園、雪が積もっています。