2017年7月26日、友人達と敦賀散策をした。西神中央駅7時50分集合で、地下鉄の新長田駅、JRに乗り換え、青春18切符で各駅停車で神戸駅から敦賀行の新快速に乗車した。通勤時間帯でもあるので、結構混んでいたが大阪付近からは座って、終点まで2時間半の列車の旅です。敦賀駅には11時15分に着きました。

駅ホームのベンチには、恐竜のモニュメントが座っています。

改札を出たところのコンコースでSLがお出迎えです。

敦賀散策案内図

敦賀駅

都怒我阿羅斯等像

駅前のロータリーにあります。

『「日本書紀」伝説の人物といわれ、額に角の生えた都怒我阿羅斯等が船で穴門から出雲国を経て笥飯浦に来着したという。角鹿が訛り敦賀となれました。地名「敦賀(つるが)」の由来があるとされている。』

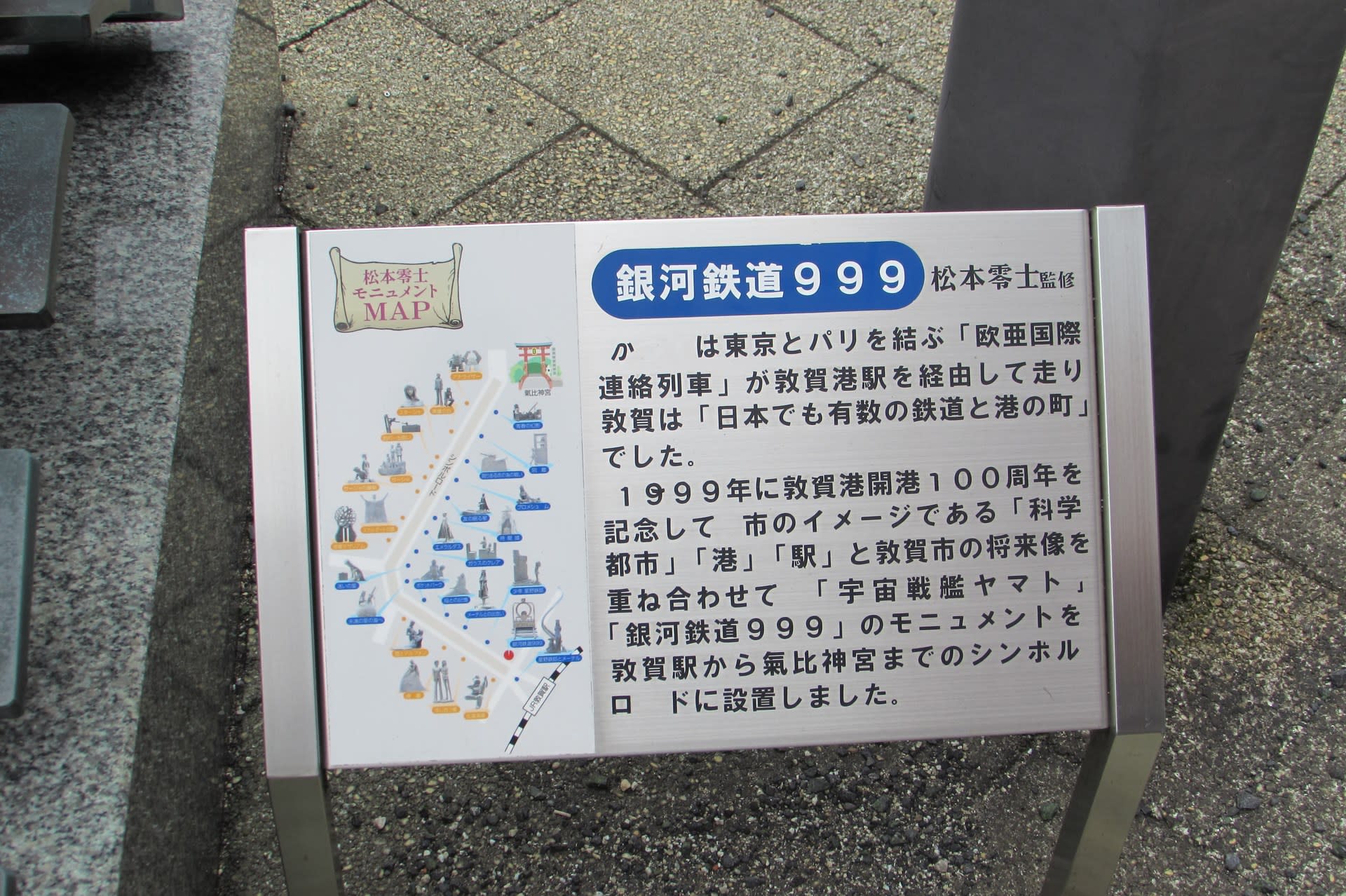

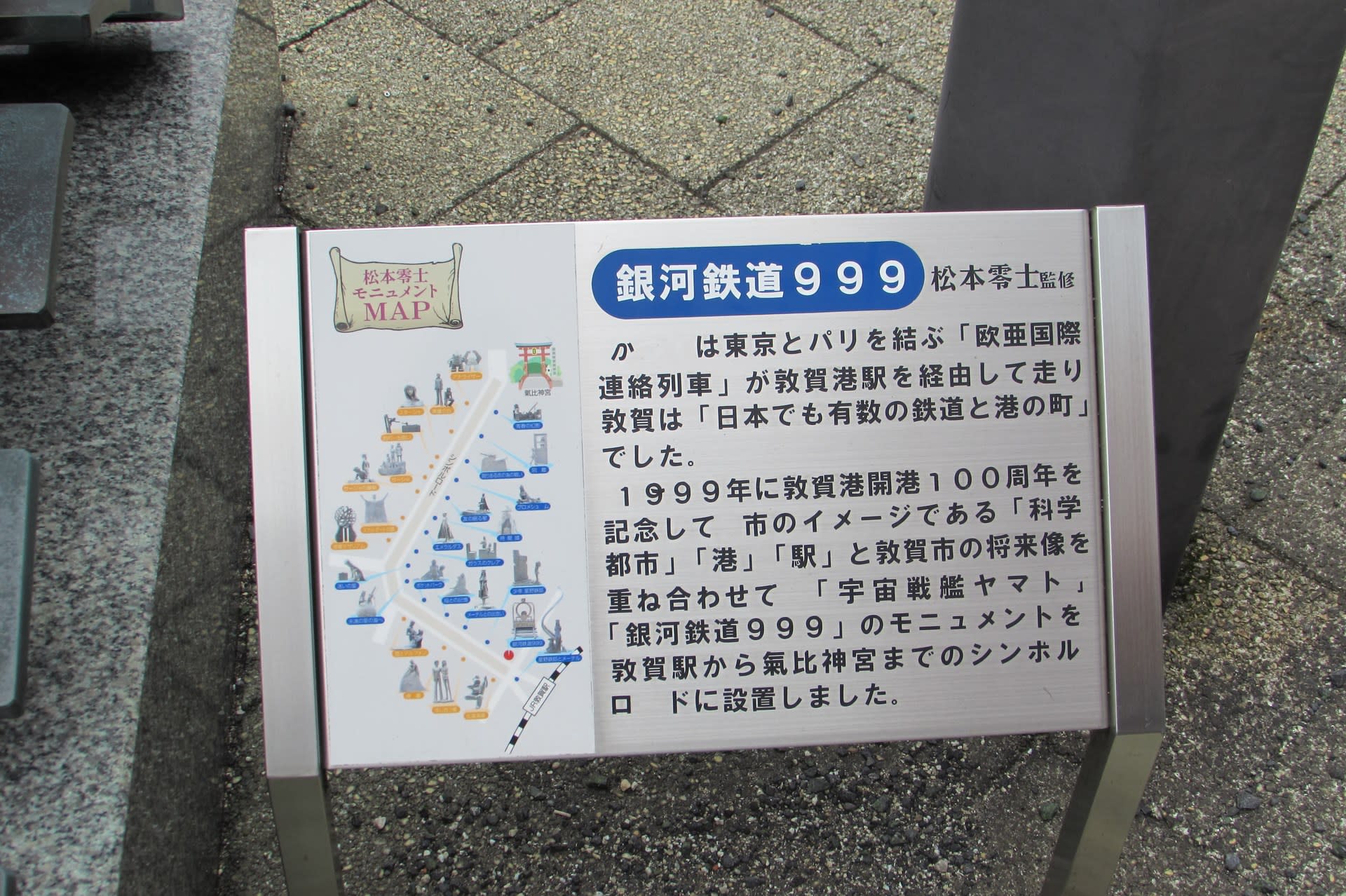

シンボルロード

敦賀駅から気比神宮までの道をシンボルロードとなっています。歩道に「銀河鉄道999」と「宇宙戦艦ヤマト」のモニュメントが展示されています。港の町、鉄道の町として観光客を出迎えています。

「心の旅―まほろばへの道―」まほろばは桃源郷のことで、敦賀がいつまでも平和でまほろばとなることを願っています。

銀河鉄道999

商店街のアーケード

少年 星野鉄郎

メーテルとの出会い

母との記憶

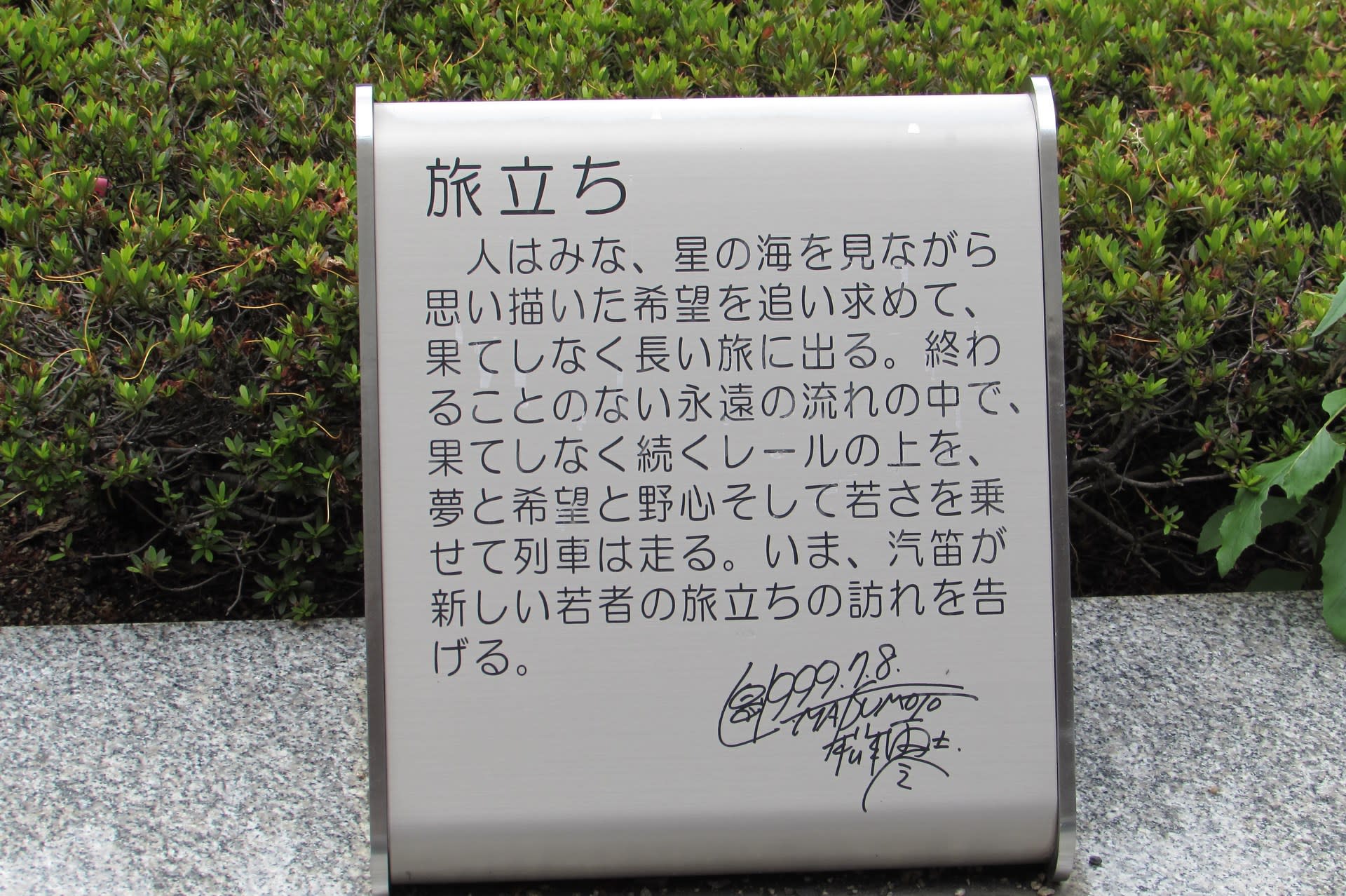

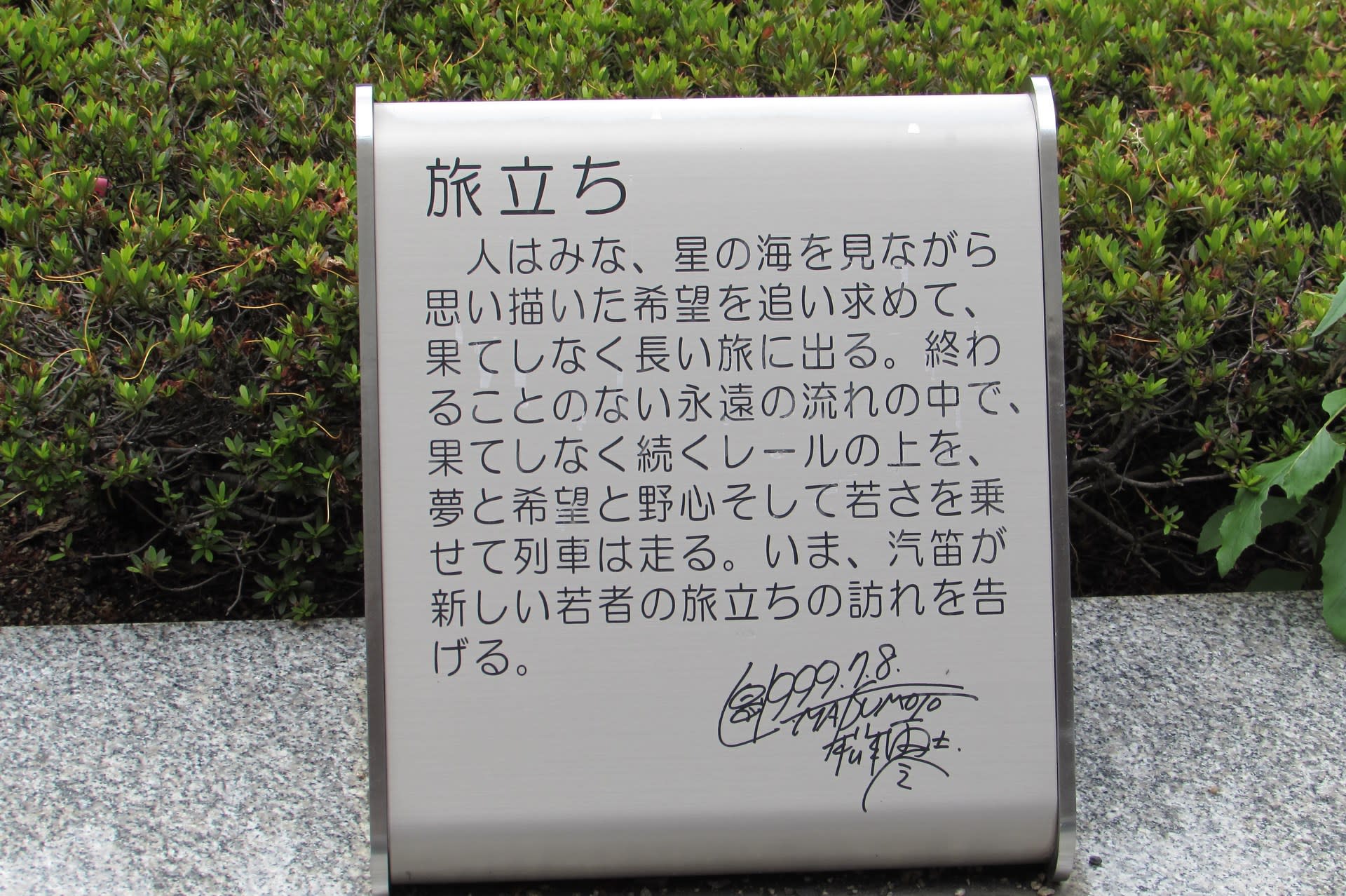

旅立ち

永遠の星の海

商店街、人通りが無いですね。

迷いの星

ガラスのクレア

エメラルダス

時間城

商店街の前の国道は、直角駐車、できるだけ2時間以内に移動をと書かれていました。

友の眠る星

ソ連領事館跡

日本原子力発電(株)敦賀事業本部、ソ連領事館跡地に建っています。

フロメシューム

限りあるいの地のための戦い

商店街、ほとんどがシャッターが降りています。ガイドさんに水曜日が定休日ですかと聞きましたが、人口減少、原発の廃炉での補助金削減、観光客が来ないことなどを含め、深刻な状況を見ました。

敦賀原発は今年の4月に廃炉が決定されて原子力規制委員会が計画承認されています。24年をかけて解体がされます。駅前の「まほろば」の想いについて、これからの敦賀の模索があるように感じました。

別離

青春の幻影

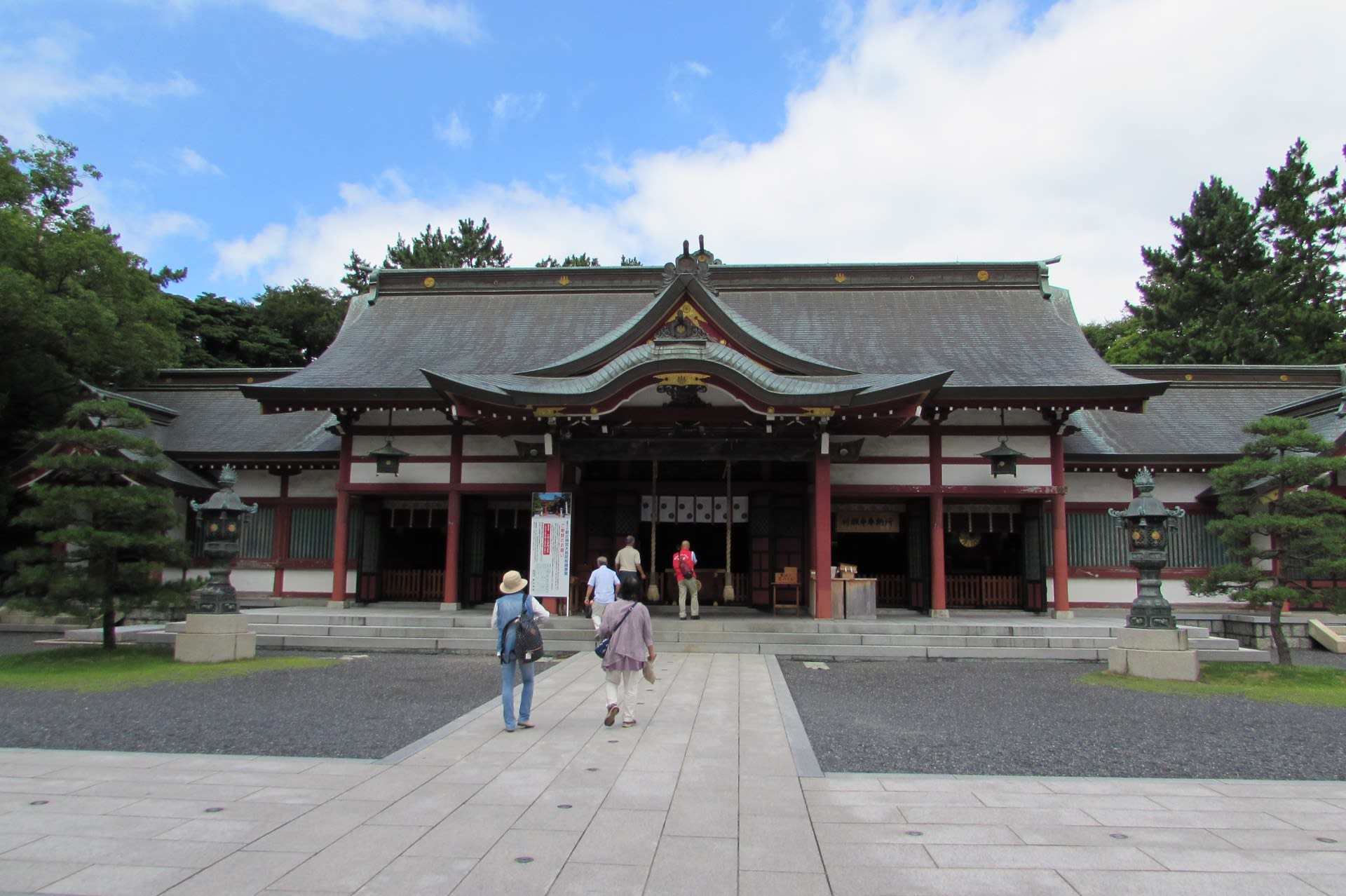

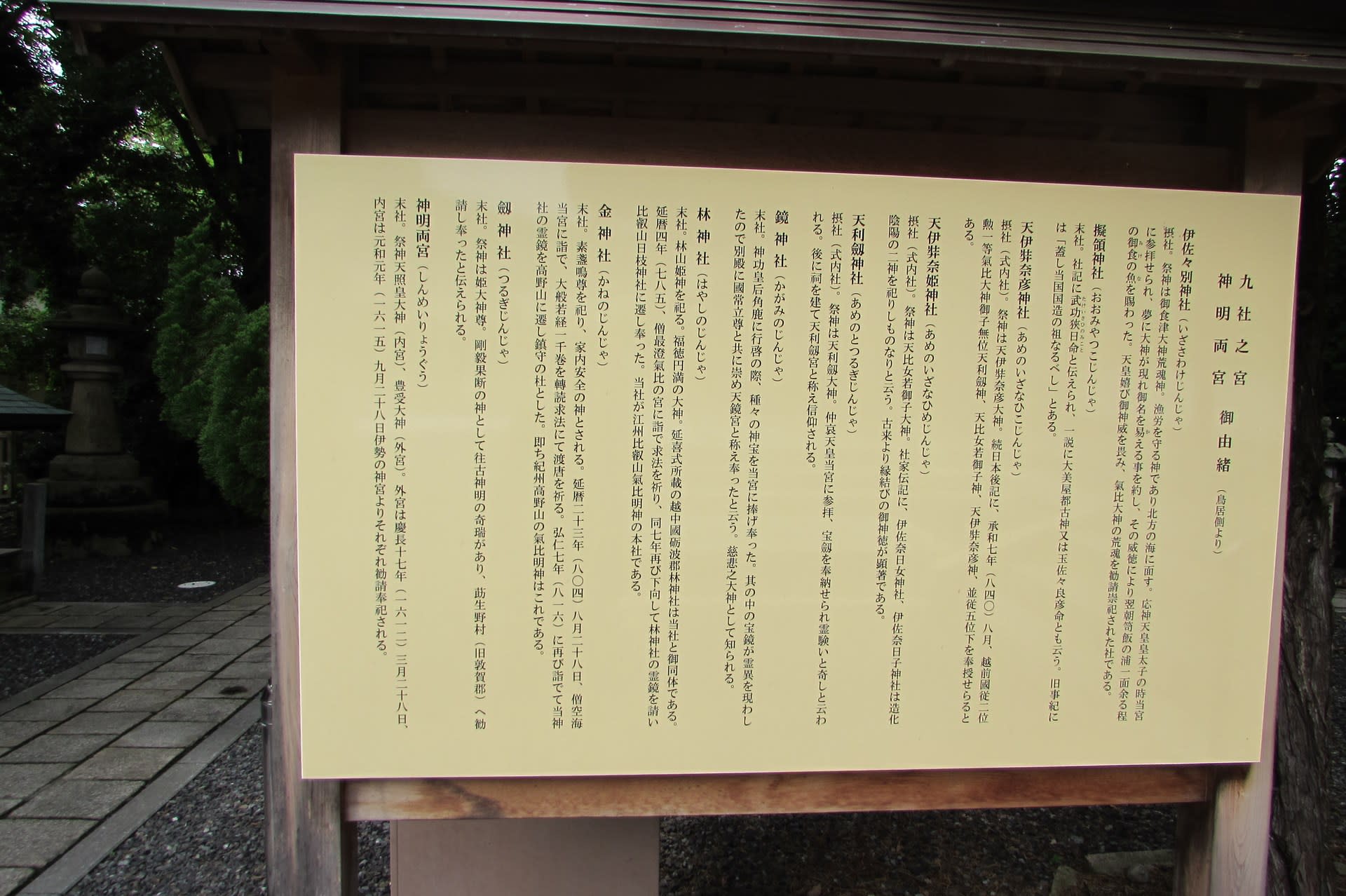

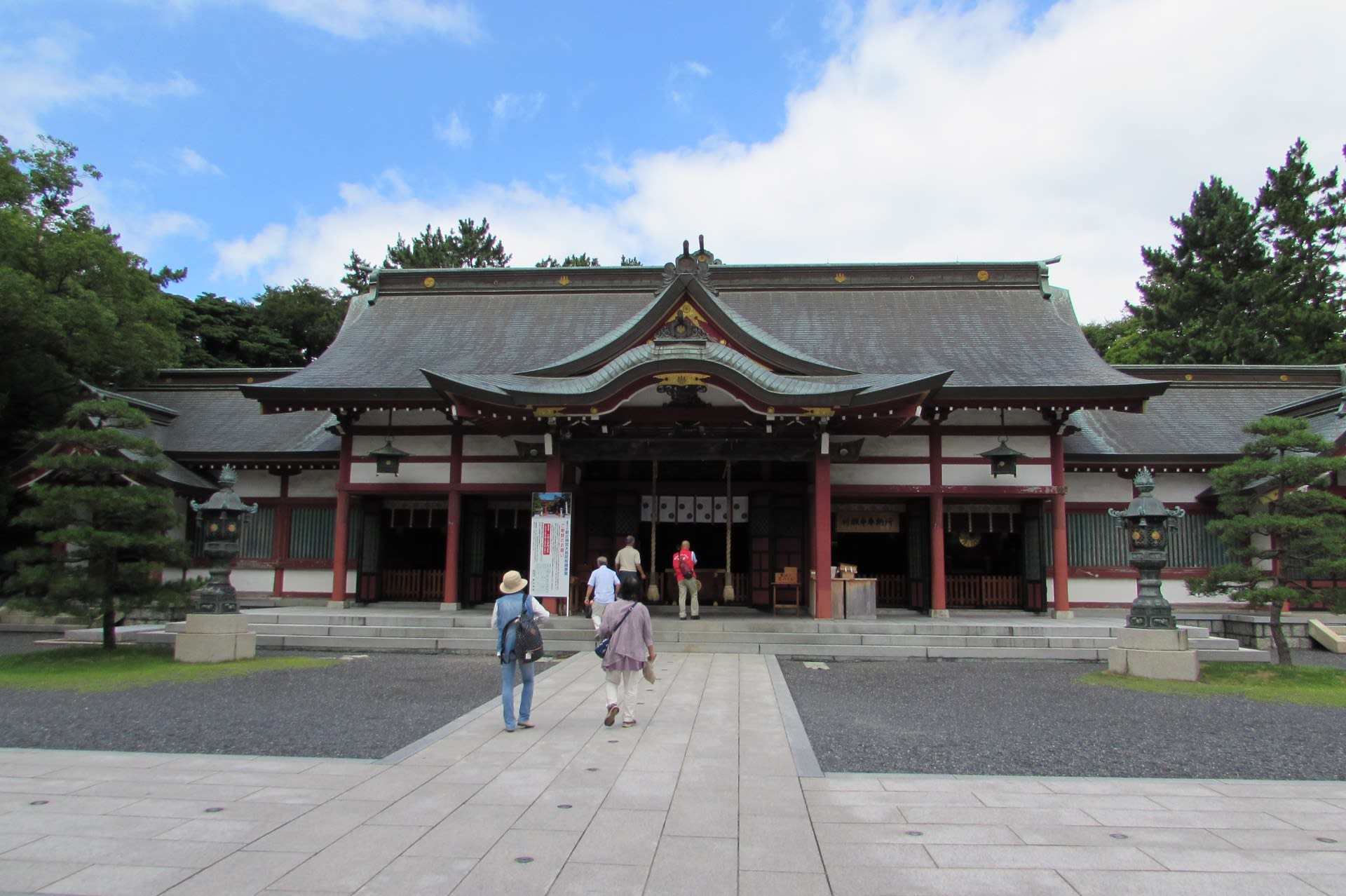

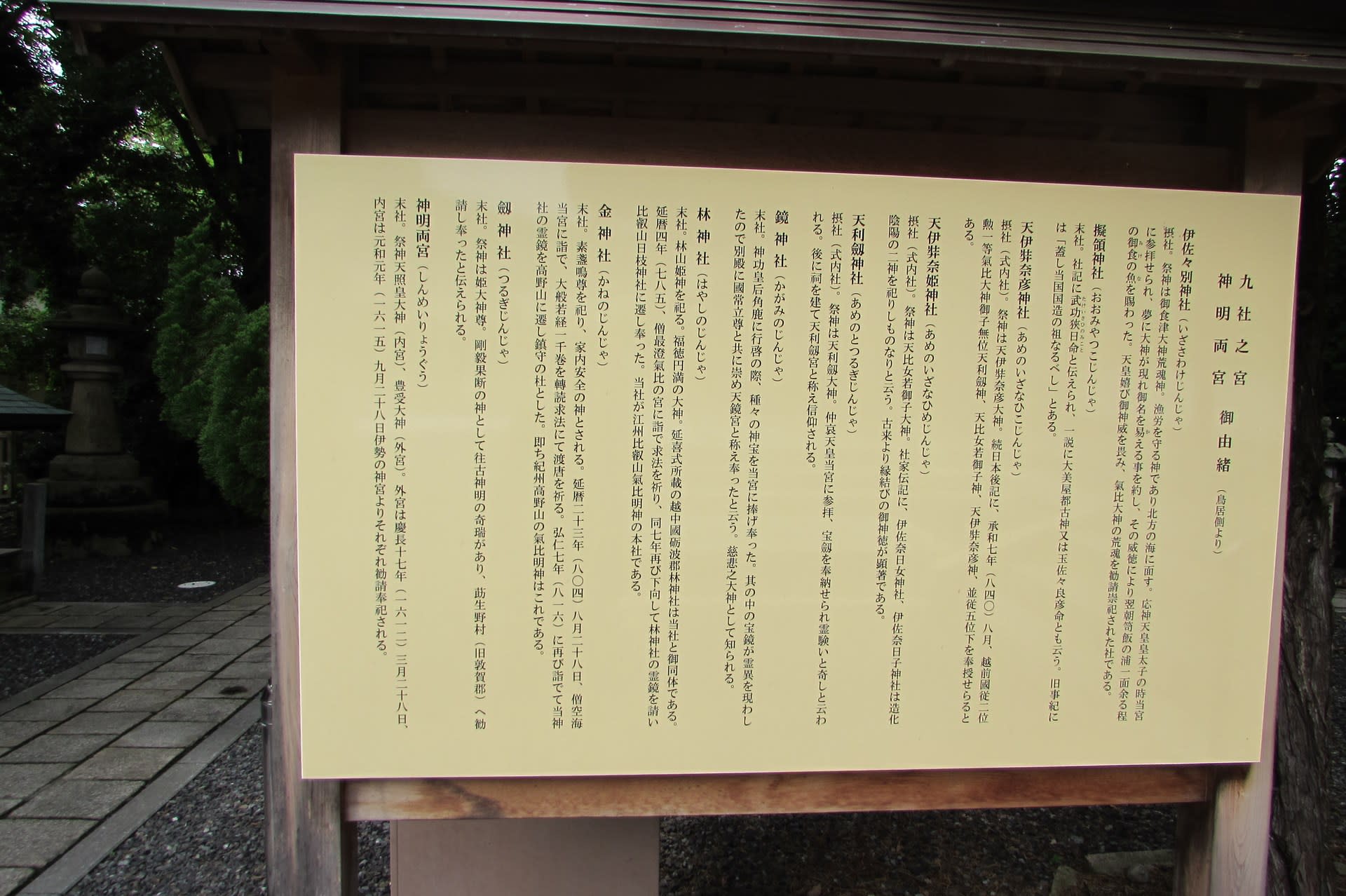

気比神宮

『当神宮はの主神祭伊奢沙別命は筍飯大神、御食津大神とも称し、悠久二千有余年、天筒の嶺に霊跡を垂れ、境内の聖地に降臨したと伝承、今に神籬磐境の形態を留めております。文武天皇の大宝2年(702)、勅命により当宮が修営、皇室の祖神として崇められる第十四代仲哀天皇、神功皇后を合祀され本宮となし、後に日本武尊、応神天皇、玉姫命、武内宿禰命を奉斎「四社之宮」とし当宮が創建されました。上古より北陸差う鎮守として、海には航海安全、水産漁業隆昌、陸には産業発展と衣食住の平穏にご神徳、霊験著しく鎮座されております。現在の大鳥居は、平安時代(810年)東参道口に建立された初代に次ぐ二代目、今より372年前の正保2年(1645)、小浜藩主酒井忠勝の再建によります。旧神輌地佐渡国居ケ原から伐採の榁樹一木かで建立された高さ36尺(10.9m)、柱間24d尺(7.3m)の木造両部型本朱漆塗。春日大社、厳島神社の大鳥居と並ぶ日本三大木造鳥居として名高い。昭和20年の敦賀空襲では境内建造物が悉く焼失する中、唯一その戦火を免れました。』

map

平成29年12月31日まで補修工事がされています。

社務所

手水舎

鳥居

旗掛松

ユーカリ(敦賀市指定天然記念物)

松尾芭蕉の像

句碑

回廊と東門

拝殿

受付所

末社

再びシンボルロードへ

英雄の丘

スターシャ

別れ-出会い

商店街、12時過ぎですが、人影はない

マンホール、気比の松原をイメージしています。

まるいち

創作和処、ホテルつるや1階です。敦賀市津内町2-1-5

map

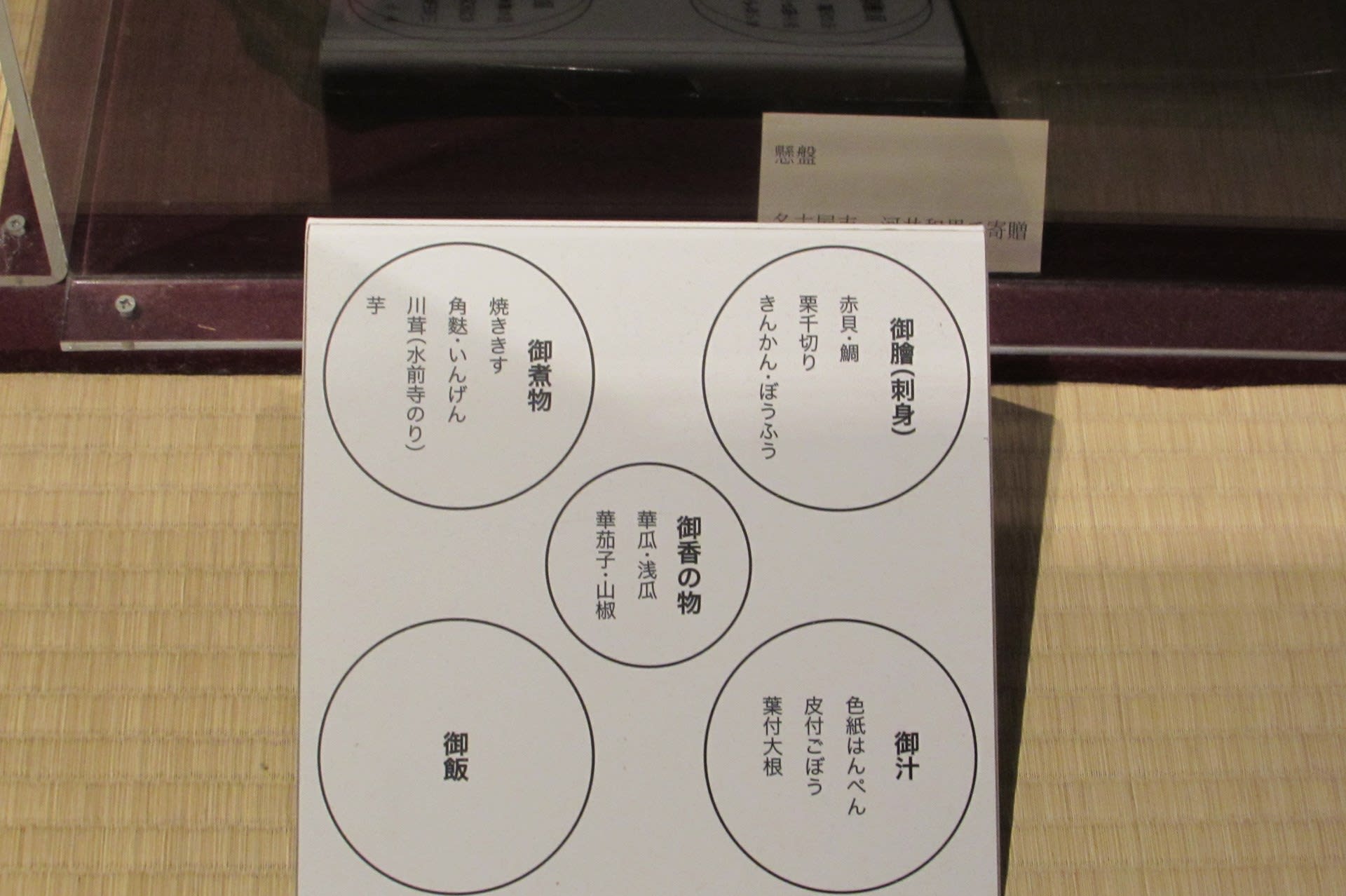

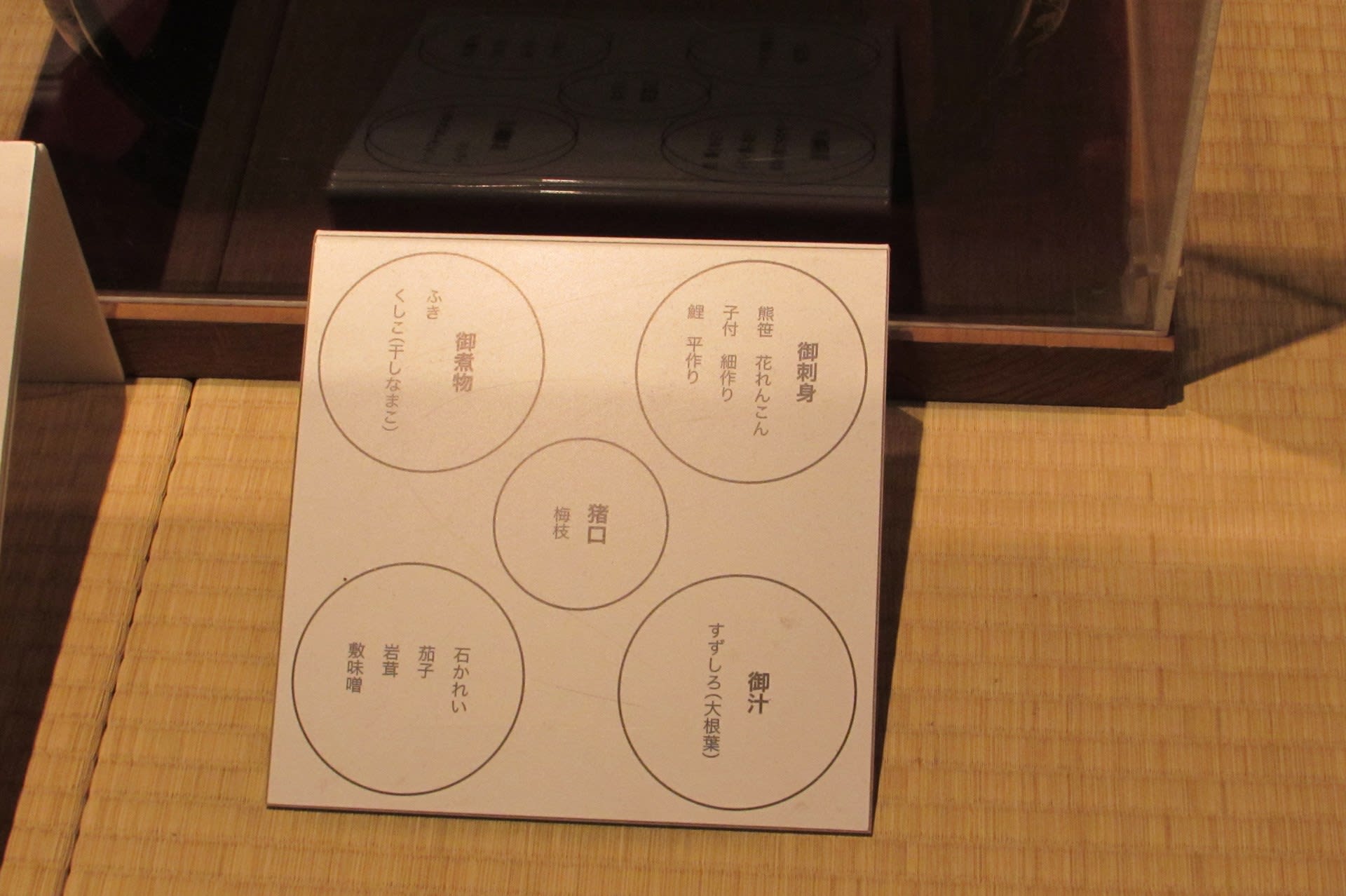

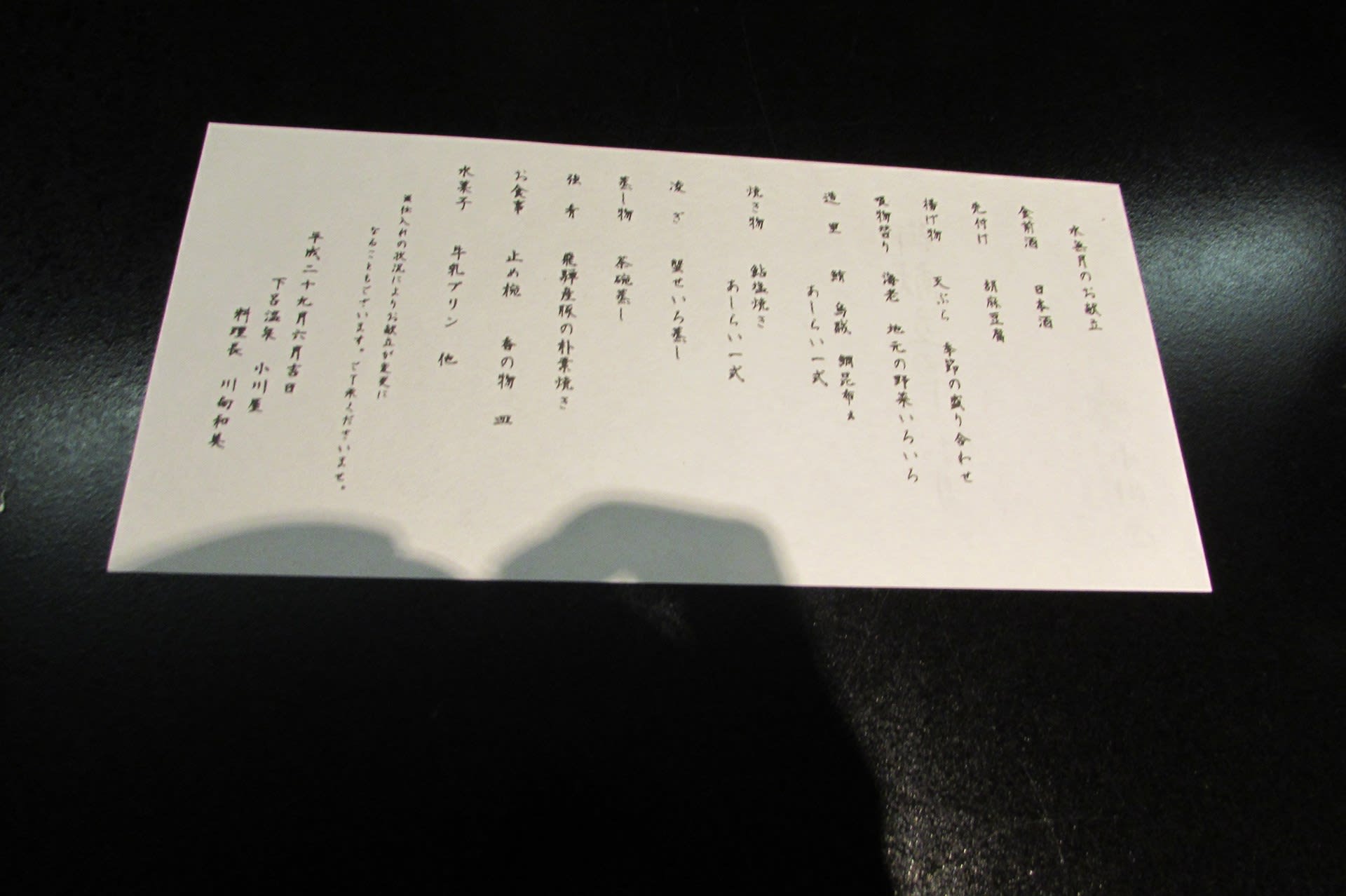

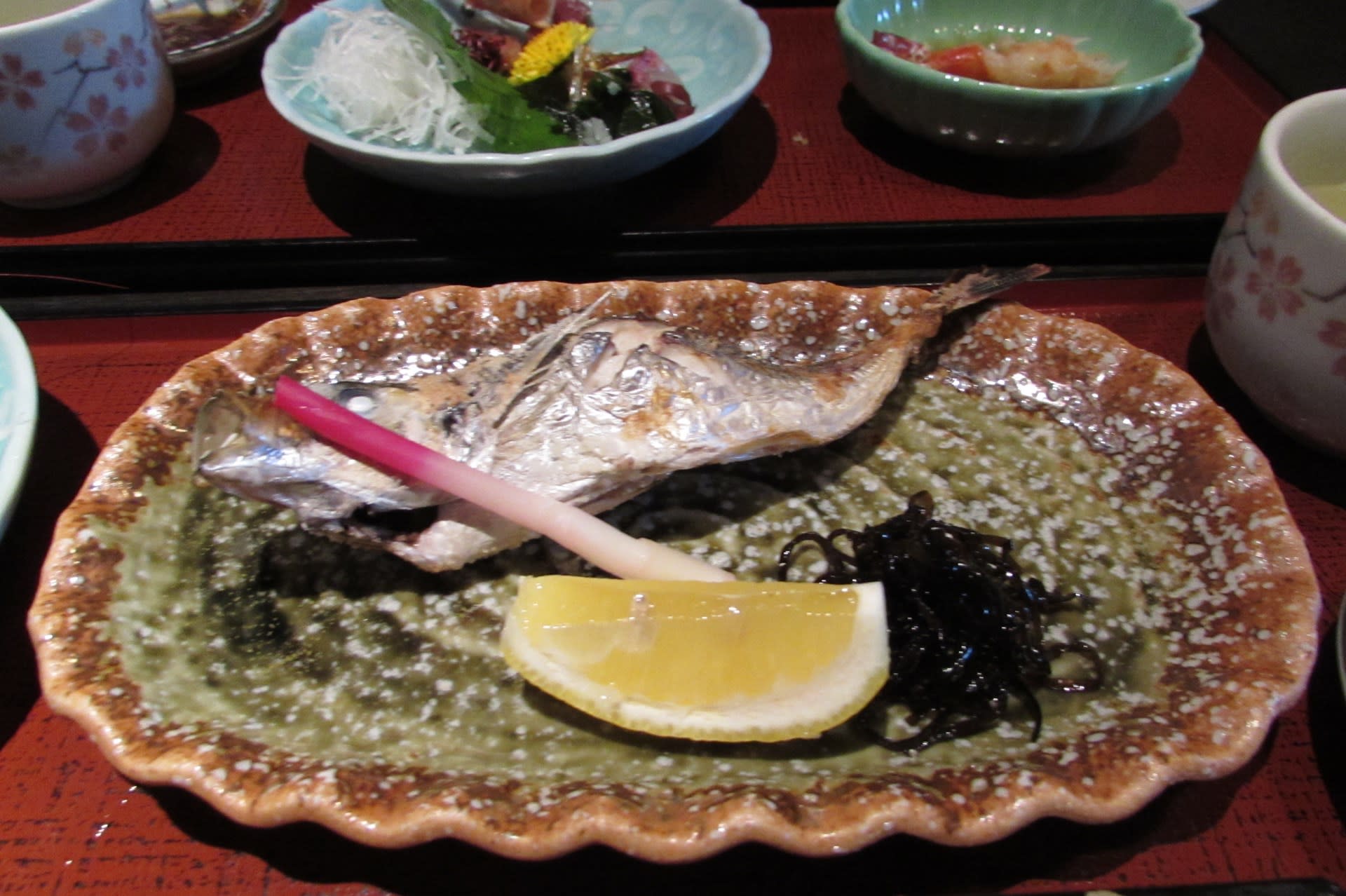

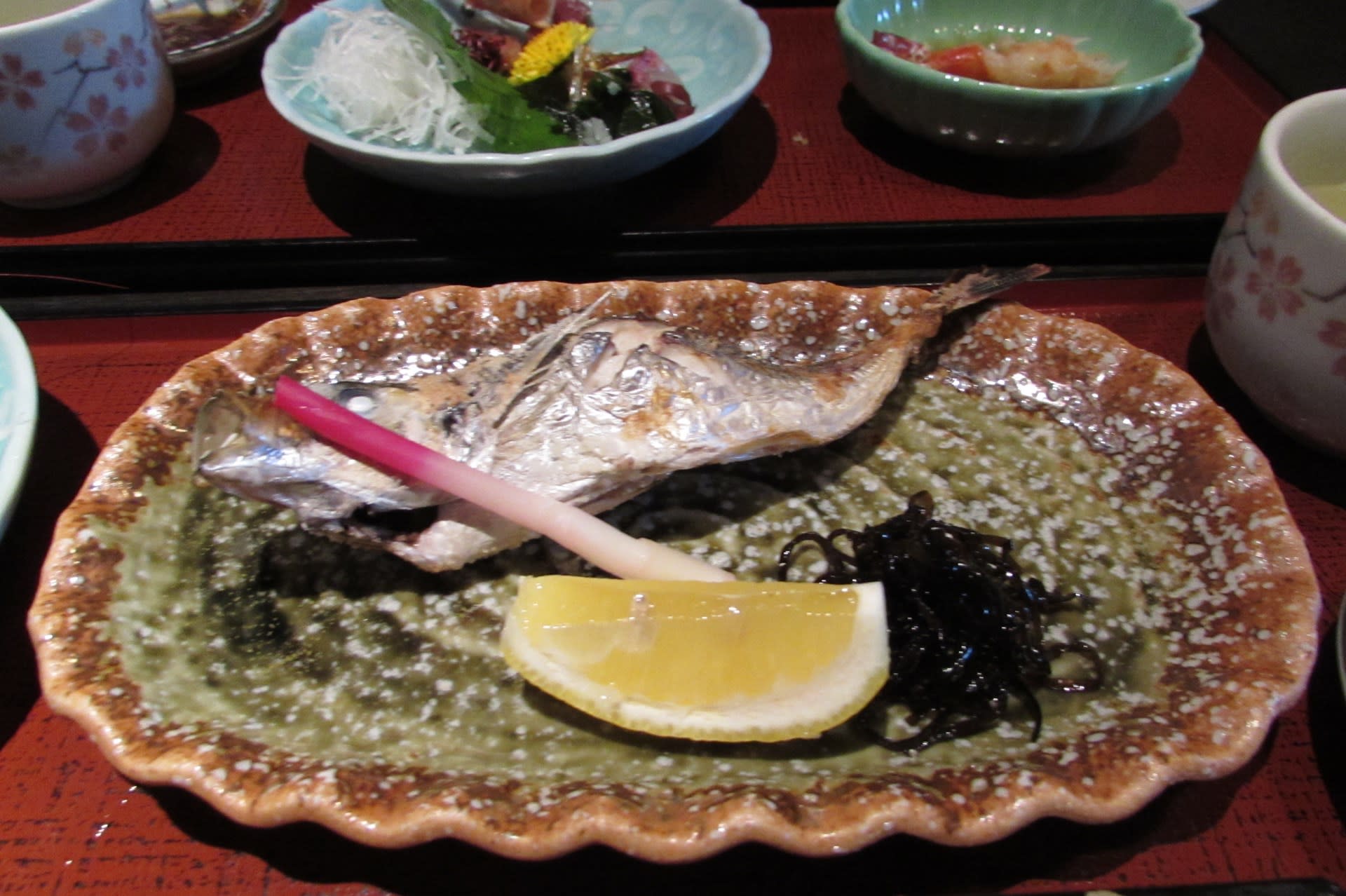

お昼のメニューで「おすすめ日替わり膳」を食べました。暑いかったので、ビールで乾杯しながらの昼食です。月曜日から金曜日はウイークリーサービスで税込1350円です。

ビールで乾杯、前菜

刺し身盛り合わせ

天ぷら

鯵の塩焼き

御飯と汁物が出ました。そして、食後のコーヒー付きです。

再び、シンボルロードを通り、海岸沿いにある金ケ﨑緑地に行きます。

アナライザー

お砂持ち神事

港

敦賀鉄道資料館(旧敦賀港駅舎)

「敦賀鉄道資料館である旧敦賀港駅舎は、かつて金ケ﨑の鉄道桟橋にあった駅舎を模して再現して平成11(1999)年に敦賀港開港100年を記念して再現したものです。旧敦賀港駅は、明治15年(1882)3月10日、敦賀に鉄道が開通したとき、金前寺前に金ケ﨑駅として開業しました。その後、敦賀港の第1次港改修工事に併せて、大正2年11月に鉄道桟橋に新たに金ケ﨑駅を新築移転し、大正8年(1919)1月11日には、金ケ﨑駅は敦賀港駅と改称しました。」

赤レンガ倉庫

「敦賀港の東側に2棟並んで建っています。福井県においても有数のレンガ建築物で、国の登録有形文化財です。外国人技師の設計によって1905年に建てられた当時は石油貯蔵庫として使われ、数年前までは昆布貯蔵庫としても使用されていました。」

人道の港 敦賀ムゼウム

『敦賀港は、1920年に「ポーランド孤児」、1940年には「命のビザ」を持ったユダヤ人難民が上陸した日本で唯一の港です。敦賀港は、明治32年(1899)に開港場(外国貿易港)の指定を受け、1902年には、敦賀港とウラジオストーク間に直通航路が開設されました。また、1910年に駐日ロシア領事館が開庁されました。さらには、1912年にはシベリア鉄道を利用して、ヨーロッパの各都市を結ぶ拠点港となり、新橋駅(東京)・金ケ﨑駅(敦賀)間には欧亜国際連絡列車が運行され、名実とも「東洋の波止場」として繁栄しました。』

「日本赤十字社の救助によりポーランド孤児763人が、敦賀港に無事上陸した。1920年から22年のことです。1920年7月23日、ロシアのウラジオストークから陸軍の輸送船が敦賀港に入港しました。乗船していたのは粗末な服を着て、哀れなほどやせ細った青白い顔の子どもたちでした。子どもたちは町内の小学校で疲れた体を休め、そして昼食をとった後、列車で東京に向かいました。彼らは、動乱のシベリアで家族を失ったポーランド孤児でした。第1次で計5回、第2次と合わせて763人の孤児が救出されました。上陸した孤児たちに敦賀町では、菓子・玩具・絵葉書等を差し入れ、宿泊・休憩所などの施設を提供し、地元の有志をはじめ婦人会でも菓子・果物などの差し入れを行い、敦賀での彼らの滞在は、数時間、長くても1日というものでしたが、当時の敦賀の人たちはその短い時間でも、かわいそうな子ども達にできるだけ限りの温かい手を差し伸べました。」

杉原千畝の「命のビザ」

「昭和15年(1940)7月18日の早朝、ユダヤ人難民がナチスの魔手から逃れるため、リトアニアの日本領事館に日本通過ビザを求め押し寄せました。当時の日本外務省は、杉原千畝領事代理にピザ発給を許しませんでした。彼は悩み苦しんだ末、外務省に背いてビザ発給を決断します。ビザを手に入れたユダヤ人難民は、シベリア鉄道の道中でも所持品の強奪や強制連行といった憂き目にあいます。そうした過酷な運命に翻弄されながら、彼らはやっとの思いで敦賀にたどり着いたのです。彼らに対して、敦賀の人達は、銭湯を無料で提供したり、リンゴやミカンなどの果物、食べ物を無償で提供をしました。」館内では当時のユダヤ人が時計店で現金に交換したものの展示やビデオ上映があります。館内撮影は禁止です。

ぐるっと敦賀周遊バス、1乗車200円

駅前の土産物店で買い物しました。お疲れ様でした。

駅ホームのベンチには、恐竜のモニュメントが座っています。

改札を出たところのコンコースでSLがお出迎えです。

敦賀散策案内図

敦賀駅

都怒我阿羅斯等像

駅前のロータリーにあります。

『「日本書紀」伝説の人物といわれ、額に角の生えた都怒我阿羅斯等が船で穴門から出雲国を経て笥飯浦に来着したという。角鹿が訛り敦賀となれました。地名「敦賀(つるが)」の由来があるとされている。』

シンボルロード

敦賀駅から気比神宮までの道をシンボルロードとなっています。歩道に「銀河鉄道999」と「宇宙戦艦ヤマト」のモニュメントが展示されています。港の町、鉄道の町として観光客を出迎えています。

「心の旅―まほろばへの道―」まほろばは桃源郷のことで、敦賀がいつまでも平和でまほろばとなることを願っています。

銀河鉄道999

商店街のアーケード

少年 星野鉄郎

メーテルとの出会い

母との記憶

旅立ち

永遠の星の海

商店街、人通りが無いですね。

迷いの星

ガラスのクレア

エメラルダス

時間城

商店街の前の国道は、直角駐車、できるだけ2時間以内に移動をと書かれていました。

友の眠る星

ソ連領事館跡

日本原子力発電(株)敦賀事業本部、ソ連領事館跡地に建っています。

フロメシューム

限りあるいの地のための戦い

商店街、ほとんどがシャッターが降りています。ガイドさんに水曜日が定休日ですかと聞きましたが、人口減少、原発の廃炉での補助金削減、観光客が来ないことなどを含め、深刻な状況を見ました。

敦賀原発は今年の4月に廃炉が決定されて原子力規制委員会が計画承認されています。24年をかけて解体がされます。駅前の「まほろば」の想いについて、これからの敦賀の模索があるように感じました。

別離

青春の幻影

気比神宮

『当神宮はの主神祭伊奢沙別命は筍飯大神、御食津大神とも称し、悠久二千有余年、天筒の嶺に霊跡を垂れ、境内の聖地に降臨したと伝承、今に神籬磐境の形態を留めております。文武天皇の大宝2年(702)、勅命により当宮が修営、皇室の祖神として崇められる第十四代仲哀天皇、神功皇后を合祀され本宮となし、後に日本武尊、応神天皇、玉姫命、武内宿禰命を奉斎「四社之宮」とし当宮が創建されました。上古より北陸差う鎮守として、海には航海安全、水産漁業隆昌、陸には産業発展と衣食住の平穏にご神徳、霊験著しく鎮座されております。現在の大鳥居は、平安時代(810年)東参道口に建立された初代に次ぐ二代目、今より372年前の正保2年(1645)、小浜藩主酒井忠勝の再建によります。旧神輌地佐渡国居ケ原から伐採の榁樹一木かで建立された高さ36尺(10.9m)、柱間24d尺(7.3m)の木造両部型本朱漆塗。春日大社、厳島神社の大鳥居と並ぶ日本三大木造鳥居として名高い。昭和20年の敦賀空襲では境内建造物が悉く焼失する中、唯一その戦火を免れました。』

map

平成29年12月31日まで補修工事がされています。

社務所

手水舎

鳥居

旗掛松

ユーカリ(敦賀市指定天然記念物)

松尾芭蕉の像

句碑

回廊と東門

拝殿

受付所

末社

再びシンボルロードへ

英雄の丘

スターシャ

別れ-出会い

商店街、12時過ぎですが、人影はない

マンホール、気比の松原をイメージしています。

まるいち

創作和処、ホテルつるや1階です。敦賀市津内町2-1-5

map

お昼のメニューで「おすすめ日替わり膳」を食べました。暑いかったので、ビールで乾杯しながらの昼食です。月曜日から金曜日はウイークリーサービスで税込1350円です。

ビールで乾杯、前菜

刺し身盛り合わせ

天ぷら

鯵の塩焼き

御飯と汁物が出ました。そして、食後のコーヒー付きです。

再び、シンボルロードを通り、海岸沿いにある金ケ﨑緑地に行きます。

アナライザー

お砂持ち神事

港

敦賀鉄道資料館(旧敦賀港駅舎)

「敦賀鉄道資料館である旧敦賀港駅舎は、かつて金ケ﨑の鉄道桟橋にあった駅舎を模して再現して平成11(1999)年に敦賀港開港100年を記念して再現したものです。旧敦賀港駅は、明治15年(1882)3月10日、敦賀に鉄道が開通したとき、金前寺前に金ケ﨑駅として開業しました。その後、敦賀港の第1次港改修工事に併せて、大正2年11月に鉄道桟橋に新たに金ケ﨑駅を新築移転し、大正8年(1919)1月11日には、金ケ﨑駅は敦賀港駅と改称しました。」

赤レンガ倉庫

「敦賀港の東側に2棟並んで建っています。福井県においても有数のレンガ建築物で、国の登録有形文化財です。外国人技師の設計によって1905年に建てられた当時は石油貯蔵庫として使われ、数年前までは昆布貯蔵庫としても使用されていました。」

人道の港 敦賀ムゼウム

『敦賀港は、1920年に「ポーランド孤児」、1940年には「命のビザ」を持ったユダヤ人難民が上陸した日本で唯一の港です。敦賀港は、明治32年(1899)に開港場(外国貿易港)の指定を受け、1902年には、敦賀港とウラジオストーク間に直通航路が開設されました。また、1910年に駐日ロシア領事館が開庁されました。さらには、1912年にはシベリア鉄道を利用して、ヨーロッパの各都市を結ぶ拠点港となり、新橋駅(東京)・金ケ﨑駅(敦賀)間には欧亜国際連絡列車が運行され、名実とも「東洋の波止場」として繁栄しました。』

「日本赤十字社の救助によりポーランド孤児763人が、敦賀港に無事上陸した。1920年から22年のことです。1920年7月23日、ロシアのウラジオストークから陸軍の輸送船が敦賀港に入港しました。乗船していたのは粗末な服を着て、哀れなほどやせ細った青白い顔の子どもたちでした。子どもたちは町内の小学校で疲れた体を休め、そして昼食をとった後、列車で東京に向かいました。彼らは、動乱のシベリアで家族を失ったポーランド孤児でした。第1次で計5回、第2次と合わせて763人の孤児が救出されました。上陸した孤児たちに敦賀町では、菓子・玩具・絵葉書等を差し入れ、宿泊・休憩所などの施設を提供し、地元の有志をはじめ婦人会でも菓子・果物などの差し入れを行い、敦賀での彼らの滞在は、数時間、長くても1日というものでしたが、当時の敦賀の人たちはその短い時間でも、かわいそうな子ども達にできるだけ限りの温かい手を差し伸べました。」

杉原千畝の「命のビザ」

「昭和15年(1940)7月18日の早朝、ユダヤ人難民がナチスの魔手から逃れるため、リトアニアの日本領事館に日本通過ビザを求め押し寄せました。当時の日本外務省は、杉原千畝領事代理にピザ発給を許しませんでした。彼は悩み苦しんだ末、外務省に背いてビザ発給を決断します。ビザを手に入れたユダヤ人難民は、シベリア鉄道の道中でも所持品の強奪や強制連行といった憂き目にあいます。そうした過酷な運命に翻弄されながら、彼らはやっとの思いで敦賀にたどり着いたのです。彼らに対して、敦賀の人達は、銭湯を無料で提供したり、リンゴやミカンなどの果物、食べ物を無償で提供をしました。」館内では当時のユダヤ人が時計店で現金に交換したものの展示やビデオ上映があります。館内撮影は禁止です。

ぐるっと敦賀周遊バス、1乗車200円

駅前の土産物店で買い物しました。お疲れ様でした。